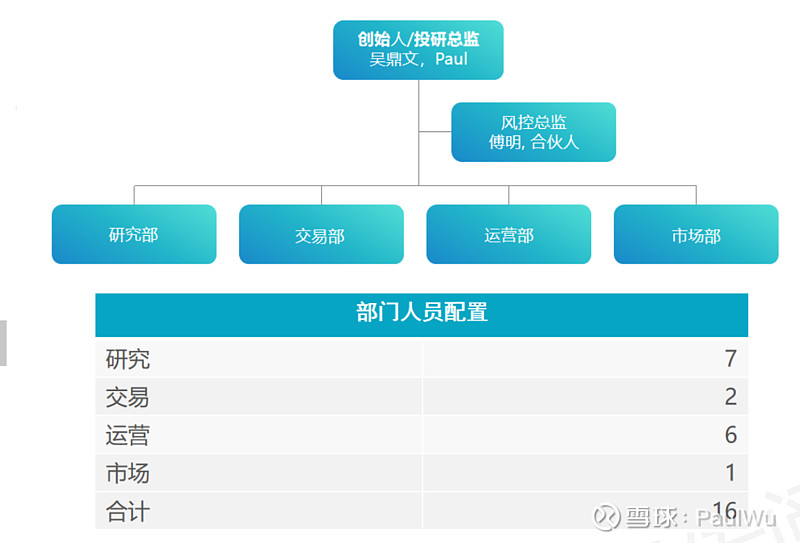

一、组织架构

1.1 整体人员概况

首先回顾一下我们公司去年人员运营上的一些变化。现在公司成员共有16位,各部门人员配置情况如下:

1.2 投研团队变化

投研团队现在有七个人,23年下半年新加入一分析师专职负责AIGC相关产业链,他博士应届毕业,在投资上不算有经验,但非常聪明和努力,实习期间表现很好,我认为在新兴的行业有技术背景的同学不带包袱和偏见的开始研究是可行的。

我们一位美股互联网分析师离职了,之前因为家庭原因不得不远程工作,但长期远程交流还是会有很大的信息丢失,所以我们就没有再继续合作下去。我们会补人进来,目前还在选人,因为我不打算在公司设置很多层级,所以我能聊的分析师人数是有限的,我会很谨慎的挑选长期和我们契合的分析师,方向上还是以有看纯美股经验的为主。

1.3 香港公司成立

公司层面,去年我们香港公司Headwater Capital Company Limited拿到了资产管理牌照(9号牌),运营人员也相应增加。现在运营共计6位,新增1位财务,2位香港RO,1位香港运营。香港公司的成立并不意味我们会搬到香港,那边的同事主要负责运营、市场这些职能,而我们的投研团队及我本人还是会在杭州,欢迎大家来杭州拜访。

二、产品业绩表现

2023全年,Headwater美元基金费前收益约为**%,费后收益约为**%;人民币产品费前收益约为**%。人民币基金目前相对美元基金有年化3%的税费损耗,归因如下:双重股息税影响约0.5%,买卖差价增值税影响约0.5%,收益互换的通道费影响约1%,更高的交易佣金影响约1%,所以整体上对人民币基金非常不友好,我们这几年一直没有主动收取表现费的原因也部分在此,我希望通过降低提取频率,来平衡人民币与美元基金之间的收益差距。另外配置方面,两边基本保持整体一致,但去年下半年我们短期配置了一些美元长债,这部分会给Headwater美元基金额外贡献一些收益。

我们也在尝试通过QDII基金加对冲等方式来降低收益互换上的高费用,这就是国内产品看到我们认购了一个QDII基金的原因。有一点比较糟糕的是,这其实限制了我们对美股的配置,考虑到持有成本,一些标的我们就容易卖出过早,这其实不应该是美元产品去考虑的,所以未来美元和人民币产品可能在配置上会有所区别。

国内产品净值的略有不一致,差了0.45%,主要原因是一段时间收益互换我们被限额,导致仓位没法配平。为此我们加了两家券商做为通道,限额时我们有备选可以用。

月度表现回顾:其实我们的超额基本上都是靠市场的大幅下跌来积累的,所以在市场回撤较大时,我们整体组合还是会比市场表现出一定的抗跌性。比如去年2月,恒指-9.41%,我们收益微正;5月恒指-8.35%,而我们的表现相对好一些;8月港股再次下跌超过8%,我们微跌。另一方面,我们做的不太好的时间段,反而是我们获得收益的6月和7月,这两个月我们的表现略弱于市场,一部分原因是当时我们的净多仓位控制在60%,另一部分是我们当时遭遇了一场小型的轧空,所以这里面会有一两个点的净值损耗。

三、产品运作回顾

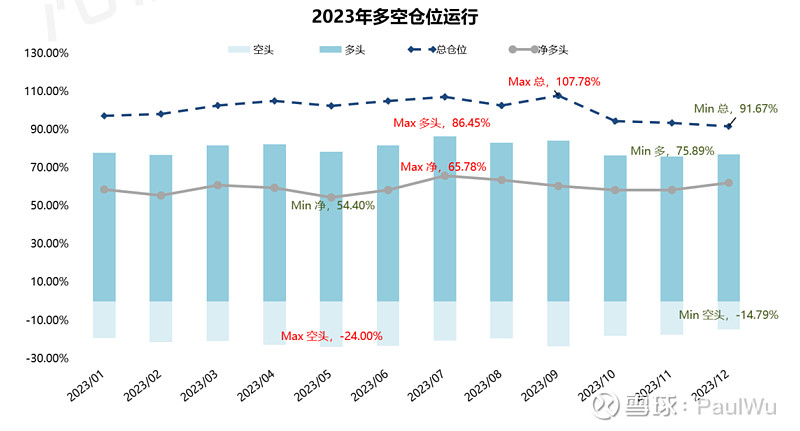

3.1 多空仓位运行

我们其实去年一整年的总仓位都不太高,到了年底总仓位降得更低,当时我也给投资人发信解释过这个事情。当下是一个比较混沌的时候,逻辑上看,一些空头的下行空间有限,我觉得这个时候如果一定要去凑空头推高总仓位的话,反而是在引入一些风险,保持低总仓位会更有益于整个组合的稳定性。包括面对未来可能的动荡市况,例如已经发生的台湾大选和今年的美国大选等宏观事件,我们需要保持好应对的能力。一部分就是通过仓位控制,另一部分我们会调整持股,把前几的标的给到一些流动性非常高的票,这样在市场出现大波动时,我们可以比较快做出调整。

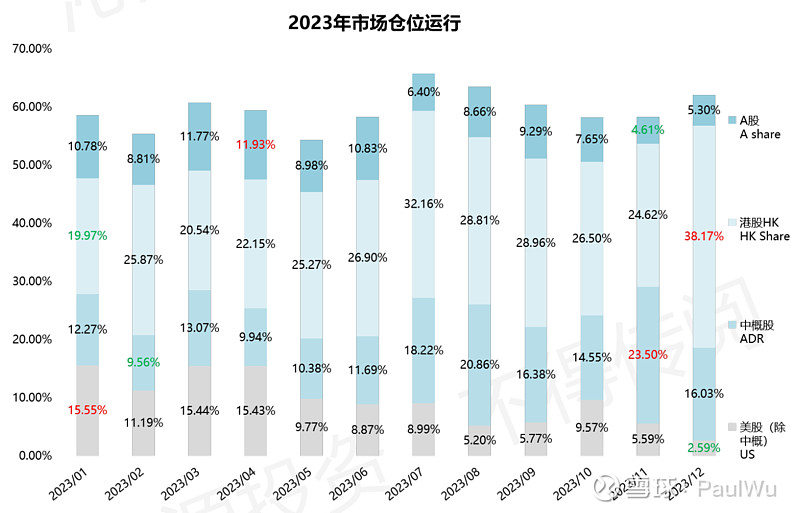

市场分布情况:美股持续减少,年初15%左右纯美股,最新大家看到是2.59%,但实际上我们真实的美股仓位大约在7%-8%。这里面5%左右的差是因为套利,我们在做多港股一些中国敞口很低的美国公司,在做空一些在美股的中国敞口很大的美国公司。所以严格归类的话,美股仓位是在七八个点。港股仓位,我们12月份增加了非常多,这个有一定交易事件的原因,我们在12月底的时候。加了比较多的互联网T,所以把港股的仓位给顶得比较高,相应我们也减少了一些其他互联网标的的仓位。A股方面,过去一年我们并没有找到特别好的机会。其中有一些制造型的企业,站在一个看短期边际的角度来讲还不错或者说可以交易,站在一个长期看生意,分享它现金流的角度来讲就比较糟糕。所以我们现在A股留下的都是一些偏消费属性的标的,仓位大概在5%左右。

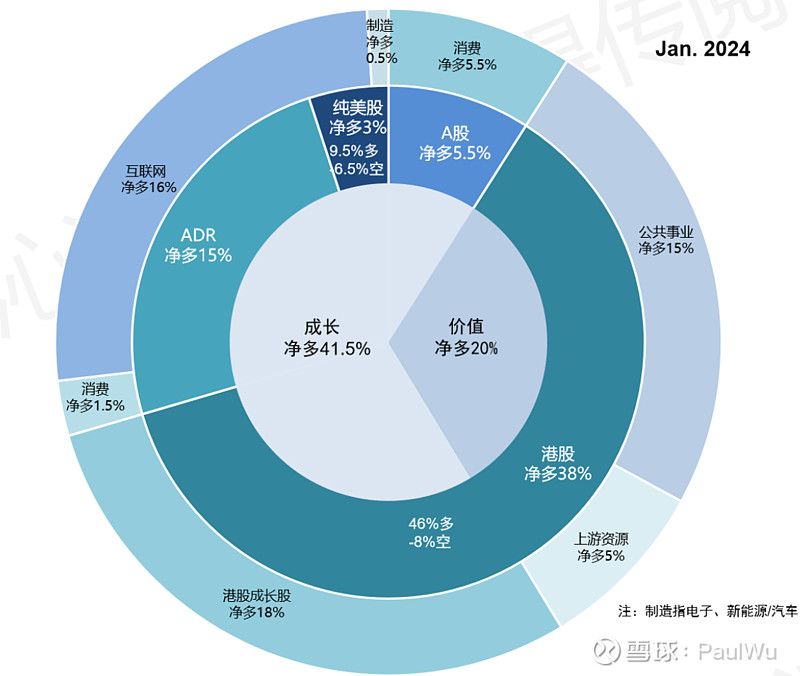

这个饼图展示了我们最新的仓位分布,主要分为价值股和成长股。但实际上在我看来价值跟成长是一个挺难分的状态,有些标的既是价值又是成长,所以简单归类,我们把中字头的一些低于净资产的国央企划分到价值,净多约为20%,其中包括15%的公共事业和5%的上游资源。纯美股的实际仓位已在上文说明,净多大约在8%;港股成长股依然是之前覆盖的四个行业:消费、互联网、电子、新能源(新能源车)。

A股部分主要包括可选、必选消费。A股市场很大,消费品类丰富,存在一些结构性机会。但A股的常态是跌得很慢,跌一会儿会救市一下,其实在估值很高的时候去救市或者说在估值没那么便宜的时候去买,不是一个长期理性的行为,所以它会体现出来缓慢下跌这样一个状态。相对我比较喜欢中概港股这样跌得畅快,这种状态下我们反而可以找到真正估值上有吸引力的机会。过去一年,我们在消费股上面是整体稍有亏损,但我们对消费的评判维度较为长期,我在过去一年中看到了估值得到消化,我和团队分析师的默契日渐提升,这都让我对未来比较期待,继续跟踪消费领域一些商业模式和长期结构性机会都不错的企业。

3.2 历年年报五大持仓

某运营商 - 从2020年开始成为第一大仓位,今年是第五年。经营上比较稳定,当前股息率约为7%,考虑到这个是港股通渠道能配的一个标的,它的资金成本是锚定国内的利率,所以7%较有吸引力。且股东回报在进一步增加,除持续提高派息以外,港股也开始回购。

互联网T - 新加到第二大仓位。游戏版号的风波之后,尽管当时市场对政策有所担忧,但随后游戏国内外版号的加速发放,我们认为监管环境并没有市场想象的那么严峻。当前互联网T的估值去掉某电商的持仓部分(互联网T持有某电商)在13倍左右。且在事件后,互联网T把回购每天调到了十亿港币,为股东提供了可观的回报。

某AI龙头 - Q4重新把某AI龙头等美国头部科技公司加了一些回来,是我们在三季报后做了一些对冲,并不是单纯的做多,因为估值上很难满足我们对长期回报的要求。

互联网X - 互联网X是一个各方面比较综合的标的,估值,前景,边际都还不错,它是互联网比较典型的代表。虽然中国互联网渗透率已经很高,但互联网X在疫情期间员工数大幅减少(近-20%),收入却大幅增加(近+40%),人效提升显著。很多中国互联网公司都是相同的情况。此外,互联网X的竞对减少投入,使得其市占率反而扩张,这是竞争格局的改善。与XXX类似,尽管房地产大行业环境很差,但XXX的效率和市占率双边提升。

某上游资源 - 也是我们一直持有的标的,仓位相较21年下降了一些,但继续保留。相对于煤炭,石油是国际定价,可以对冲一些再通胀的风险。若发生再通胀,我们一些互联网标的可能受到估值的压力,某上游资源可以在我们兼顾股息的基础上,为我们提供一些风险对冲。

原来我们的前五大持仓,包括某电商、互联网M,做了减仓,但依然在我们的组合里。减仓某电商是估值和赔率上的考量,而且去年底我们加了很多互联网T,本身互联网T就是含权的,差不多互联网T市值里10%是某电商,所以我们也相应减少了一些仓位;互联网M等是阶段性宏观经济走弱叠加竞争加剧的影响,对后者我会更期待一些,这会是2024年可能给我们弹性的部分。

四、市场分析回顾

过去一年中国股市整体上表现得很理性,是一种有序的撤退,一些优秀的企业股价有很好的表现。尤其是相对2022年3月和10月两次恐慌的情况,2023年无疑还算是风平浪静。

这种情况一直持续到年底,经济数据不好,资本市场本身的筹码结构也有问题,市场的下跌慢慢开始变得非理性,到2024年初出去交流,气压已经非常低,除了对经济的信心缺失,我们这个行业(主观公私募)整体上也可以说是信誉破产,当前已经从聊红利股息到,不聊聊中国以外的投资,或者做空的idea,就有点格格不入了。这种压力和我三年前减少中国成长股的压力一样大,那些都是历史上不做空的选手,不做海外的选手,正如三年前那些不做二级的人涌入市场一样。

五、问答Q&A

Q1.基金规模现状与未来规模限制?规模对收益是否有影响?

产品规模人民币加美金共计7亿美金左右,23年开始限制国内规模。当下市场估值低,赔率不错,目前规模看来仍在能力范围内,若未来我自己觉得收益做不到年化**%,可能会考虑把资金返还给投资人。规模分布方面,未来可能会有导向,希望资金来源更多元化、资金久期更长,这种结构对我们的“逆向”更为有益,带来长期回报。

规模对收益的影响约为年化5%,因为大资金规模导致我们碰到机会时无法给到过去那么大的仓位。

Q2:互联网公司整体看流量已经见顶,目前重仓的互联网行业主要选股逻辑?

互联网公司效率、股东回报都在提升,整体竞争格局也逐渐优化。因此我们目前重仓的互联网公司都是股东回报比较好的企业,更多分析已在上文说明互联网X的情况时回答。

Q3:2023年的总结:收益来源的归因,做的好的case 或者不达预期的case?

不达预期

6月7月新能源车空头部分遭到轧空。回头看来标的选择是没问题的,现在很多都创了新低,但当时很难抗住,我们的止损机制也会启动。这次空头端损耗的失败核心在于,把收益预期、观点锐度都建立在空头上面,多空无法平衡,而历史我们做得比较好的多空配对case都是把观点落在多头上,而用空头保护多头逻辑。

互联网M

2023年初建仓,当时对互联网M 25年之后有一个较高的利润预期,但Q2业绩期后发现互联网M优选减亏不达预期,同时管理层对优选减亏决心不足,从投资人角度看不到市占率的提升,效率不及某电商,我们决定减少一些仓位。到了三季度末,高频数据显示客单价持续往下走,这是整体经济通缩的迹象。整体通缩下,互联网M作为餐饮服务的集合体会很艰难,此时我们又做了一定减仓。

但当下互联网M依然值得关注,因为针对它的分歧点有些是主观可控的。一部分如果优选减亏成功,对应到当下估值是有吸引力的。另一部分可以观察互联网M和抖音在到店的竞争是否会收敛。在外卖这块业务,互联网M依然保持强势,全年市占率继续扩张。

好的case

2023年初在中国复苏美国衰退的叙事中尊重了事实和估值。

Q4:现在中国宏观数据较差,房地产的地方债的问题怎么解决,中国经济的系统性风险如何评估,资产投资的底在哪里?

在我看来投资的底就在股东回报上,极端一点看看B股的案例,古井贡B,粤高速B,伊泰B,在早就完全没有流动性的市场也可以有牛股,靠股东回报走出来。对宏观我们避免去判断,而是去应对,通过多空对冲的方式来绕开对宏观的担忧。

房地产泡沫的破灭是必然,很多大经济体中的泡沫破灭都带来了大萧条。其他国家如果出现房地产销售突然掉一半以上这样的情况,这比中国当下要糟糕得多。所以换个角度思考,我们有保交楼的政策和二手房销售的提升,其实国内房地产不是那么糟糕。

Q5:收益互换导致的较高的持有成本,今年如何处理?国内海外的收益率是否会分化?

年化5%-6%的收益互换成本确实影响了去年收益,高成本导致美股有些标的会卖的比较早,这也导致去年美股仓位一直较低。

未来美元基金和人民币基金的仓位可能不会完全按比例配平,例如我们无法用人民币基金去买美国的长期国债,我们需要尊重每个基金的客观事实,可能无法做到严格对称,但会尽量追求一致性。

同时我们也一直在为人民币产品寻找解决方案,例如最近采用QDII结合做空的方式来降低收益互换的成本。因两边产品差异,我们把表现费收费也滞后了好几年,以平衡人民币投资者的收益。

Q6:如果国内一直没有复苏,能力圈内没有能投的标的,这种情况怎么应对?

我觉得国内经济一定会复苏的,哪怕是一个短周期复苏。当没有合适的标的,我们作为多空对冲的基金,多头不是唯的一解法。今年我也在鼓励分析师们通过多空去解决问题,而不是单纯推荐多头标的。我觉得他们的思维也要和我们的基金一样,才能走得更远。我觉得现在尤其适合多空,因为整体经济增速放缓,少了一些对空头伤害很大的锐度,所以当下其实是比较容易观察一些比较稳定的市占率的此消彼长,如果我们观察到这样的东西,然后估值又合适的话,我们就可以构建一些多空仓位。

Q7:股息策略部分标的是否性价比明显下降?这部分会否从组合多样性、组合波动性等角度即使性价比不如成长部分仍继续维持其组合占比?

股息性价比下降是一个客观事实,但我觉得不算明显下降。因为我们投的时候,可能当时那些标的的股息在9%-10%,到现在其实股价涨了挺多,但股息可能还是在7%-10%。某运营商这类偏低一点,公共事业类的比较稳定在7%左右。这里面一部分是这几年它们业绩大概复合10%左右的增速,还有一部分是他们的股东回报从原来的派息比30%-40%提升到现在的70%,以后甚至更高,派息比例上面也会贡献一部分的股息的增长,所以这个是它性价比下降比较慢的一个原因,也是我们现在还持有这些高息标低的一个原因。

另外我也补充再回答一个问题,未来有没有一些其他的高息标的去替换他们?我们现在持有的一些成长股可能增速没有以前那么快了,但它们的股息可能也在5%左右。如果几个月内股价出现大幅波动,股息可能达到6%-7%。这些我觉得可以作为未来的备选。

Q8:类似中国当下受制于需求不振或供给扩张太快的问题,吴总当下是一定要看到企业微观的边际/前景变化才会考虑买入还是不介意在微观没有明确改善前提下因为如股价跌幅较大就考虑买入?

我们会在边际没那么好,但是估值ok,然后长期这个生意也是ok的情况下面会买入,但我们不会一次性把仓位建完,而是等到边际出现拐点的那一刻把仓位推上去。当下我们的买入比较分散,确实是因为追到了一些边际不是那么好,但只是因为估值跌了很多,然后这个生意长期也还ok的标的,所以我们是有比较分散的在买入一些消费和互联网的标的。

Q9:当下规模下对组合空头选择的影响如何?是否考虑中美与欧洲之间的(同行业)跨国别标的对冲?

我们之前遭遇了一场小型的轧空,所以我们对个股空头的选择会更谨慎一点。第一个我们会选择更大、不太拥挤的标的;第二个就是不要把观点体现在空头,而是放在多头,这样反而能碰到一些不那么拥挤,机构多头比较多的一些标的,以尽量避免轧空。

跨国别标的的对冲是我们正在做的,我前面提到过组合中显示的美股仓位会比较低,而港股仓位比较高,其实就是我们在进行跨国别对冲套利,做多在港股的美国公司,做空在美股的中国敞口很大的标的。因为一个公司在港股的估值可能只给十几倍,而在美股可能给到50倍。同时海外的公司也想回到主场,毕竟现在香港很难称为国际中心,更多是一个中国离岸资产的一个交易中心。

另外我们今年也尝试做了一些跨国别的投机对冲。在多某人工智能的同时,空国内的一些AI标的,从结果看还不错,当然因为国内我们空头借货比较紧张,整个仓位做的不是特别大,这也是我们偏试验性质的一些交易,还在慢慢拓展中。

Q10:吴总可以谈谈某咖啡连锁吗?

最近因为季节性的原因,某咖啡连锁的杯量边际上是有走低的,因为夏天喝饮料的欲望会更高一些,尤其是能带走的场景下。但可能大家在三季度因为茅台咖啡的成功,投资人的预期会比较高,觉得可能这个事情会持续,但我觉得必然会有杯量回落的一个过程。

另一方面,某咖啡连锁为了和库迪竞争点位,拉快自己加盟或者开新店的节奏,所以会导致自己内部的分流,但我觉得这也是一个必然的选择,因为如果你不拿那些点,竞对就拿了。所以当下我们就关注它跟竞对之间的效率差,比如说某咖啡连锁杯量掉了,但它的竞对杯量掉得更快,那我觉得这个是ok的。竞争格局改善后,该有的就是会有的,价格也会有所提升。

Q11:在对冲端上你们目前整体思路是什么,还是个股优先吗?指数目前你们认为是很好的一个对冲手段吗?会有期权对冲吗?

我们还是会个股优先,但在选不出来的情况下,我也不会去硬凑多空。因为这个会容易引入新的风险,我们的多空核心是为我们简化问题,不是说把问题变得更复杂。这个做减法的思路对我们非常关键。如果指数关联度较好,也是不错的选择,但基本还是个股优先。

期权今年有可能会用。我们用期权的场景都会比较极端,例如在21年初的时候是因为我们的一些空头被打爆,当时为了控制回撤的要求,就用了一些期权去替换,相对来说风控也比较好做。目前市场波动率很低,特别是VIX指数反应的美股波动率,但今年即将发生许多宏观事件,波动率有可能会扩张,所以今年也许是一个用期权的好时机。

Q12:最近大家对AI这块预期又拉高了,几大头部公司包括ASML今年可能都能beat,你们的看法是什么,会选择配置更多美股吗?

如果我们只是单纯追着边际走的话,会很被动,因为大家都跟的很紧,尤其在当下中美脱钩的背景下,我们跟踪的优势在被削弱。过去跟踪苹果链的过程中,我们可以拿到很多维度的数据,例如电池、屏幕等关键组件,所以可以非常领先于市场。比如说苹果的发布会或者新机要推迟时,它都要跟供应链去协调,所以我们其实很早就能了解到这部分情况。脱钩背景下,我们对AI的追踪和逻辑构建有一定的挑战度,未来也会更多去看一些台湾、日本、韩国的企业,尝试重新掌握产业链,适时交易。

应用端方面来看,海外寒假后GPT用户数显著下降。这里面当然有一部分是假期的原因,毕竟它更多是在学习工作场景中使用。但从整个MAU的情况来看,GPT也没有再进一步破圈。我觉得资本市场的预期可能相较现实高了一些,当然未来有可能GPT5出来特别好用,或者出现一个破圈应用,那情况又会不同。我们会密切关注这个领域。

Q13:今年波动的管控上仍然表现优秀,吴总觉得目前的环境下回撤控制上有遇到新的挑战么?

过去回撤存在偶然性,我们的左侧交易策略是有可能出现较大波动的,但由于出价谨慎,又比较幸运,结果上看波动没有那么大。我们不害怕泡沫破裂,因为我们选择不参与,所以破裂后的萧条和我们关系不大。但我们无法避免会处在从便宜到更便宜的阶段。例如当下港股中的一些标的,我们不会为了价格去止损本身股东回报可观的企业。

Q14:美元基金持有A股也会有收益互换的成本吗?

没有收益互换成本,这部分资金走得是港股通的通道,和国内资金通过港股通持有港股情况相同。

Q15:今年人民币产品会考虑开放吗?

会考虑开放,但开放后会控制规模,通过分红将资金还给投资人。机会角度分析,港股目前15000点,长期看来处在不错的位置。

Q16:未来会增加海外的投资吗?

取决于我们能力圈的拓展和估值方面是否有机会简化问题,未来分析师可能会往这个方向增配。

Q17:怎么看东南亚、印度等出海市场?是否有投资机会?

这些地方本质上面跟投中国没什么区别,同样存在汇率、政策等风险。若要分散风险,可以分散到法制化、股东回报这些更有保障的成熟市场,例如美国,那边资金的流动性也更好,而如果在东南亚市场投到一个低流动性标的,出现突发事件后很可能难脱身。现在有些资金要离开中国去配新兴市场,这些市场又阶段性得到很多钱,导致估值很高,股价表现很好。我不会考虑流动性低的市场或是对价格的追逐。

Q18:可以讲下前五大持仓的占比吗?

目前某运营商和互联网T占比较高,都是接近10%,其他仓位基本在5%以下。这两大仓位并不代表赔率最好,但它们流动性很高。未来市场可能出现突变情况,基于保持流动性的基础上我们才能做到及时更换标的应对。它们是组合中估值的锚,若出现机会更好、股东回报更高的标的,可能考虑换掉。相对的,我们也看到一些赔率更好的机会,但因流动性原因没有在前五大仓位里。

Q19:吴总是否会考虑美股上市的,未来业务发展没想象空间,但是破净严重的公司?

对基金来说可能存在流动性问题,但如果公司大股东靠谱,股东回报好,个人投资者可以考虑。

Q20:吴总对医药医疗怎么看?

医药领域我们没有考虑覆盖,目前还是着重在消费寻找机会。

Q21:收益中纯美股和中国各贡献多少?2023亏损最大的个股和看错的逻辑是什么?

过去一年按美元基金归因:纯美股贡献约1/3,主要来自去年年初市场普遍对美国悲观时,我们逆向加配的仓位;收息股(类似某运营商)带来的股息和股价上的回报贡献约1/3;剩下是国内多空对冲带来的收益,例如某电商和其他空头的配对。

亏损最多的个股是互联网M。投资每年有大量交易和选择,肯定会伴随着大量的错误,错误不可避免,但核心是观察到某标的表现和想象不同时能否做出正确应对。我们如何对待错误,是我们长期走到现在的原因之一,而不是选到了哪支股票。我觉得我们对互联网M的应对是比较合理的。

Q22:现在的市场机会对吴总来说有80分吗?现在是投资产品的好时机吗?相对于2022年3月和10月,现在是什么样的机会?

眼下我认为是75分,若未来看到边际改善,那我会给到80分。本轮财报期可能带来比较好的机会,到了3-4月,我们能看到更多去年下半年的业绩数据,可能存在的暴雷风险过后,决策更有底气。

Q23:现在是加仓基金的时机吗?

主要取决于每个人的现金流状况,我自己是在定投自己的基金。现在的情况还是偏左侧,我们在慢慢建仓,净多也比较控制,更多是在现有的仓位里寻找股东回报更好的标的,做一些腾挪。

Q24:AI时代最稀缺的资源是什么?微软/Open AI/谷歌/特斯拉等玩家最终哪家会胜出?

现在领先的是微软和Open AI这个组合,硬件端英伟达较为出色。但我觉得不用过早去判断赢家,而是等待赢家出现,能够规模商业化创造收入的时候再去击球。就像我们原来买苹果的时候,当时估值只有十几倍,但整个商业模式已经成立,规模效应浮现,那个时候做决策反而更好,可以大量买入。现在我们对AI更多的是保持跟踪,理清勾稽关系和标的之间的逻辑联系,做好系统图谱。

Q25:吴总怎么看待互联网T回购后注销但发了更多股权激励的问题?

客观上讲互联网T的股本缩减不像唯品会这些企业那么多。我们不能站在当下去评判过去应该如何,比如企业在成长期发了比较多的期权,现在处于兑现阶段,股本自然会扩张,但费用实际已经在收缩。当时互联网T成长期很高的时候,我作为股东也支持它自己去投,因为它自己投ROI更高。近年来互联网T的增速下来了,伴随着股东回报提升,我觉得这样的企业在中国很少,值得珍惜。

Q26:A股现在的整体估值如何?赔率好吗?会考虑加配吗?

我们对A股覆盖较少,基本集中在消费、制造。A股常常在估值很高的时候救市,只能让大家的痛苦变得更持久。现在A股盘子很大,有5000多家上市公司,和以前几百个标的,国家队一救市就涨的情况已经不同。未来可能会有结构性机会,但整体性机会很难,当下大部分标的也不支持,我只能寻找当中估值合理的。考虑到国内资金成本比较低,我们还是选出了一些股东回报不错的消费标的。

Q27:吴总提到现在点位很低,市场预期悲观,但看仓位主要拿了一些蓝筹白马的行业龙头和高股息。这个点位有没有既便宜又有巨大潜力的公司机会?

我们仓位占比较大的互联网T和某运营商是典型的代表,它们并不是赔率最好的机会,而是我们流动性要求的最好选择。我一直说我们要做应对,而不是判断,所以更重要的是有应对的能力。比如投资人久期都比较长,就可以做和久期短的人不一样的事;或者说我们现金比较多,就可以在突发事件时及时加仓或调整。相反如果持有流动性特别差的标的,当负面事件发生很难转身,这是我们要避免的。

现在有一些赔率不错,股东回报也很优秀的企业,但如果他们流动性很差,也不会在我的考虑范围内,这是我们现有规模所面临的客观事实,同时小型企业业绩波动的风险也相应更大。

Q27:吴总怎么看这次雪球爆仓,这个影响大概会持续多久?

之前也有券商向我们兜售过雪球类产品,但我们拒绝了。在我看来灰犀牛事件的发生是必然,只是时间未知,所以我一直比较抗拒这类产品。

如果一直救市,影响持续时间可能会长。过去类似22年3月,互联网T跌到400港元,发生了很多margin call (追加保证金),当时很多类雪球结构的产品也都面临这所谓的敲入,导致市场滚雪球似地下跌。这类影响出清后对我来说是一个偏筹码性的机会,但如果一些企业的基本面变坏或者难以判断,我们会更加慎重。

Q28:目前投资经理团队在基金中的投资占比是多少?

10%左右,规模上来后略有稀释。

六、结语

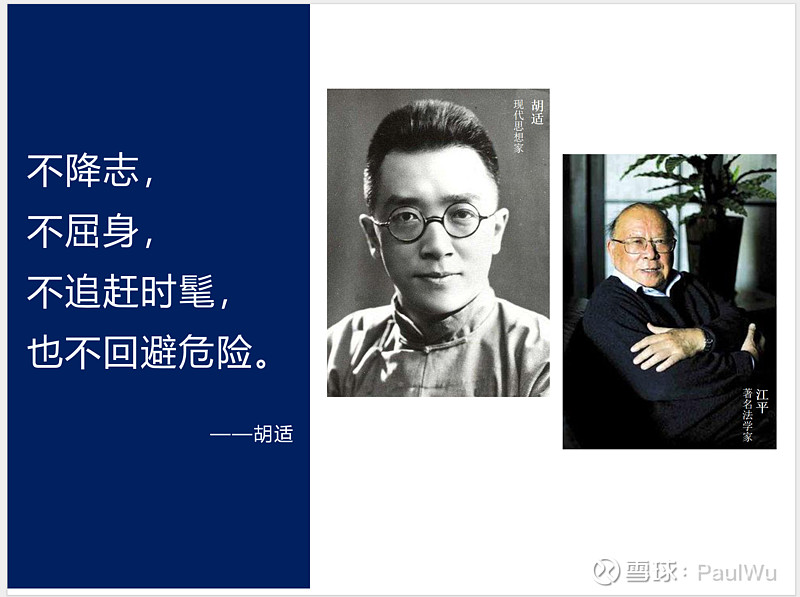

本次大会的时间点也很赶巧,记得之前也是市场崩溃的时候,最后跟大家分享一下这段话:

我们虽然不是像胡适、江平这样的大师,也不敢说做到前两点,但可以尽量做到不追赶时髦,不回避风险,这也是当下我们对港股的态度。

感谢各位投资人对我们的长期信任!

2024年1月19日