我国医药行业投资机会与策略

最近写了一篇关于长春高新的分析报告,阅读量还挺多,颇有点小成就感,于是把几年前写的医药市场策略也翻出来分享一下,希望能帮助大家更新对医药的认知,该文写于2019年,时过五年,发展规律和方向对今天药企应该仍然有参照意义。

俗话说,人无百日好,花无百日红,做企业也是一样的。然而,有的企业风雨中闲庭信步,保持绿树长青;有的却朝三暮四,只能昙花一现。现代制药业发展至今已有上百年历史,期间不乏一些伟大的企业,如默沙东、辉瑞、罗氏等,也有不少企业折戟沉沙如Genetech、Chiron等。一战以前,美国主要还只是德国制药业的分销商,“万能药”也和我国包治百病的药酒差不多,通过添加酒精(高达30%)、鸦片、吗啡、海洛因和可卡因等暂时缓解病人的症状,从而造成有效的假象。今天,美国医药市场不仅占到全球40%以上,还引领者生物、基因等技术,辉瑞、默沙东、安进等公司更是全球领先。是什么原因造就了美国医药企业的发展,这些因素对我国现阶段医药企业有什么借鉴意义,医药投资又应该怎么发展,这些是本文想要探讨的问题。

总的来说,我国医药行业,放眼望去全是机会,而且是很大的机会,然而却不是以前的生存和投资逻辑,而必须更加深入的运用制药、经济、管理等规律。为了让问题更加形象,本文通过默沙东和辉瑞、安进和基因泰克的案例说明医药行业的发展策略,然后再谈谈我国医药产业的发展问题和策略。

一、 美国制药业的发展之路和经验教训

1. 一战和二战:抓住历史机遇

两次世界大战奠定了美国制药业的基础。一战以前,大量德国医药公司在美国建设销售分子公司,不少公司还开始建厂,大量药品被给予专利在美国生产。然而,由于美国加入一战,德国成了敌对国,美国宣布许多德国药品,比如撒尔弗散(salvarsan)、普鲁卡因和巴比妥的专利无效,同时侨管处(the AlienProperty Custodian)通过占有或者拍卖的方式处理德国资产。斯特林药业公司(Sterling)便在这时以500万美元的价格获得了拜耳公司的资产,包括拜耳的名称和商标使用权。

默沙东便是在这一背景下成立的。默沙东是德国默克在美国的销售公司,成立于1887年,主要负责销售默克的精细化工品。美国参加一战以后,侨管处没收了默克80%股权。然而,由于默克的经营很不错,创始人之孙乔治.默克于1919年回购了这80%股权,并将公司注册成美国公司,现在的默沙东。乔治.默克在30年代还力排众议建立了自己的实验室。他不想依托外部机构自己搞研发,想建立跟大学一样好的实验室,还聘请了哈佛大学和宾夕法尼亚大学的专家进行研究工作。这一举动有点像早期的恒瑞,我还记得我一个同事给我描述当年他们对恒瑞的感觉,90年代的时候他在国内数一数二的药企做CFO。他们当时还嘲笑恒瑞就是一帮书呆子,居然把钱用来建实验室。这些实验室早期主要的产品是维生素系列和磺胺类产品。到二战结束的时候,默沙东已经是美国第一大,世界第二大维生素企业,而磺胺为后来的抗生素开发奠定了基础,研究机构则帮助默沙东渡过60年代的难关,成就了90年代的辉煌。

与默沙东依靠德国技术基础发展起来不同,辉瑞则是一家更擅长销售的本土企业。辉瑞公司的创始人是一对德国移民表兄弟,表弟叫查尔斯·辉瑞,表哥叫查尔斯·厄哈特。1849年,辉瑞向父亲借了2500美元与厄哈特一起创业,主要为药剂师和药品公司生产碘酒制剂、酒石酸、柠檬酸产品以及一种用于驱虫的药品塔糖。然而,辉瑞和厄哈特的后代都无力经营公司,为了既保证家族的财富,又保证公司的延续,辉瑞将公司交到了职业经理人约翰·安德森手里,给予了安德森1%股权(其余99%平分成三份,分别由辉瑞的继承人小查尔斯、埃米尔和厄哈特的儿子威廉·厄哈特获得)和公司25%的利润分成,开启了辉瑞的职业经理人治理。正是在安德森的带领下,辉瑞成了当时领先的制药企业。

辉瑞的早期成长绕不过另外一个人:詹姆斯.库里。在一战前后,由于成本原料药成本飞涨,辉瑞面临巨大压力,詹姆斯则是在1917年加入了辉瑞,此时他34岁。詹姆斯本身农业部的化学专家,在制造芝士的过程中他发现了一样副产品:柠檬酸,于是萌生了不用柠檬而用面包和糖进行柠檬酸发酵:SUCIAC工艺(糖转换柠檬酸技术),正是这一项成果让辉瑞几乎垄断了柠檬酸市场,并为后来青霉素的发展奠定了基础。

如果说一战奠定了美国制药业的基础,那么二战则加速了美国制药的发展,并将其推向了世界领导者的地位。弗莱明博士在1928年发现青霉素具有杀死葡萄球菌的功能,10年后牛津大学生化学家钱恩和物理学家弗洛里将青霉素的适用范围进一步扩大,到1941年道森发表了青霉素可有有效治疗感染性疾病的确切数字。战争导致对青霉素的需求非常迫切,但当时制约青霉素的关键问题是量产,用小烧瓶生产量十分有限,辉瑞每周只能生产300升发酵液,还不足实验室使用。

当时各公司都加入了青霉素的研究中,默沙东坚持了德国人古典哲学的传统,希望通过搞清楚青霉素的分子结构,然后通过合成的方法来制取。辉瑞则坚持了美国人的实用主义的精神,认为问题的关键是工艺,希望通过改变发酵方法来实现量产。帮助辉瑞把握命运的是约翰·史密斯,他1909年加入辉瑞,后来又离开去了施贵宝,并在5年后再次加入辉瑞。他的大胆设计是将辉瑞最擅长的发酵技术(SUCIAC)用于生产青霉素,具体执行者是约翰·麦基,他后来成了辉瑞的领导者,带来了60年代疯狂的并购。青霉素发酵技术的突破为辉瑞带来了巨大的成果,诺曼底战役中90%以上的青霉素来自于辉瑞。

2. 50年代:面对同质化的竞争,新产品开发,塑造品牌,搭建营销网络

战争时期,为了让青霉素尽快上市,罗斯福要求药企放弃专利保护,共享成果,默沙东、雅培、礼来、百时美等都参与了这项计划,其结果就是青霉素战后产能过剩。默沙东在战后便开始缩减青霉素的生产,到1947年,其青霉素在市场占有率仅有2%。1945年辉瑞抗生素占全球50%左右,到了1947年下降到了23%。为了缓解这个问题,制药公司实现了两个策略:国际市场的开辟和新产品的开发。新产品开发以后,制药企业又开始搭建自己的销售渠道,塑造自己的品牌,从而开启了制药业的另一个时代。

当时的药物开发还只是trial-error的模式,运气的成分相当大。辉瑞从全球收集和测试了13.5万份土壤样品,进行了几千万次的测试,最后筛选出200多含抗生素的霉菌,最后发明了土霉素。1950年,在纽约哈莱姆医院开展了第一次人体试验,土霉素效果超过预期,起效时间更快,副作用更小。

有了新的产品,怎么销售便成了一大争论。从成立之初到现在,辉瑞一直以原料药厂商的形式存在,将产品以化学原料药的形式卖给其他厂商,后者再贴上自己的商标进行售卖。继续依靠原来的代理商销售是大多数人的主张。在这个问题上,辉瑞表现出了远见。土霉素发明的时候,辉瑞当时的领导人史密斯(把柠檬酸发酵技术用于青霉素生产的人)正接受癌症治疗,他对新人的领导人麦基说:“如果这个抗生素土壤筛选计划能够成功,我们不要再犯在青霉素上的错误,不要把它交给别的公司,我们要自己去卖,自己开药厂。”斯密斯的建议面临极大的挑战,辉瑞要同自己的上游的原料药厂商以及长期依赖的代理商直接冲突,很可能丢掉大量客户。然而,这又是一个需要长期发展的药企不得不做的事情。麦基顶住了压力:“我们过去在化学领域失去的东西,会在新的领域里弥补回来,并得到更多”。

辉瑞的销售队伍扩张非常快,1950年只有8人,一年后就发展到了100多人,到了70年代已经有了6000多人,今天辉瑞全球的销售队伍已经有4万人左右。事实证明这个判断是对的,在一年以后土霉素的销售额就占到了公司的1/4,两年间其销售额就达到4500万美元,1965年已经突破5亿美元。到三年后的1953年,默沙东也通过并购夏普多姆搭建自己的营销网络,今天全球销售人员也有3万人左右。

为什么品牌和营销网络对制药企业的长期发展如此重要?

首先,毫无疑问的是利润。医药代理往往拿产品的价格是销售价格的25-50%,也就是相当于销售费用到了50-75%。如果把这些钱给自己的销售人员,那一定是重赏之下必有勇夫,各个争相往前冲。自营的费用率一般在20%-25%,如此节约的近25%的费用用于研发,那将是多么大的投入。辉瑞50年代开辟海外市场的时候也是用的代理。海外负责人杰克.鲍尔斯去古巴拜访一个代理的时候,代理拿出来几张照片给鲍尔斯看,鲍尔斯以为那是乡村俱乐部,结果古巴代理说,那是他的家,并且在城外还有一个。鲍尔斯回忆说:“我从未忘记过那些话,这个人通过辉瑞的产品获得了巨大的财富,但是是我们做了所有的研究工作,所以我打算接管所有代理机构。”虽然搭建国际销售体系更难,需要了解当地的习惯、风俗、还有不同层面的人,然而到1959年,辉瑞的海外销售占到了公司的85%,覆盖欧洲、西半球、远东和中东各地区。

其次,持续的利润是保证研发持续投入的关键,保持公司长期维续发展。随着药品专利保护期的限制,企业的必须在专利保护期内推出能够替代前期的产品,否则就只能萎缩。这就需要几个条件:第一,企业规模足够大;第二,企业的产品组合丰富,保证持续过渡。曾经见过许多产品线单一,依靠代理或者依靠研发卖专利的企业,始终难以发展。依靠代理会被压缩利润,而产品线单一则难以保证该产品专利过期后代发展;依靠研发售卖专利的企业则没有持续现金流,而每一次的研发投入都是一次冒险,一个决策失误整体失败。今天我国仍有许多创业期的生物公司选择了这种策略,其发展的后劲是需要投资人审慎的,下面要说的Genetech就是例子。

第三个原因是产品开始多元化,同质类产品竞争激烈。当产品不够丰富的时候,制药企业往往通过贿赂的方式让医生售卖自己的产品。随着竞争的激烈,各种改性药物开始出现,同一种疾病往往由很多种药物,如何让医生售卖自己的产品。除了良好的维护与医生的关系,另一个重要的便是告知医生自己产品与其他产品的区别和优势。这一点对代理商来说是没有必要的,代理商只需要维护好与医生的关系,把医生需要的药品收集齐,不管医生卖谁的,他都能够获益。这也是我国医药产业要升级,除了给医生好处外,还必须发展学术营销的原因。

搭建渠道的另一个优势在于形成对后进者的渠道优势,通过并购或者其他方式延缓后进者的挑战。即便错过了80年代的生物发展,为什么现在国际的医药巨头依然是从抗生素时期甚至更早起来的默沙东、辉瑞、施贵宝、葛兰素、罗氏、诺华等, 而安进、BIOGEN这些企业只能在新的疾病领域如阿尔兹海默症、肌肉硬化、孤儿药等领域开辟路径,最后大部分生物企业被并入这些医药巨头?最重要的原因就是渠道优势。新进者也许有技术的优势,然而企业的竞争往往不是一个产品的竞争,是综合实力的竞争,包括资金实力、处理投诉和公关危机的能力、与医生长期建立的关系,这些都不是后进者能够挑战的,最后只能并入这些巨头,提升他们的技术能力。在这一点上,我国仍然有非常大的空间和机会,在后面说我国医药企业的时候会进行分析。

3. 60,70年代:监管趋严,药品限价,创新瓶颈,是升级创新体系,还是向其他领域寻找机会

60年代的美国医药行业与我国今天非常类似,首先是监管趋严,1959年发生了全球震惊的反应停事件,大约8000-9000名妇女因服用反应停而导致婴儿畸形。针对当时美国的医药价格混乱,药品有效性等问题,在1959年,美国参议院议员艾斯蒂斯.基福弗发起了对药价和其他问题的调研。基福弗发现,医药企业非常暴利,有些药品的价格是成本的1800多倍。1958年,美国排名前22的制药企业在广告和营销上的费用占到了总收入的22%,这一听证会深深的动摇了美国药企的公信力,导致前22家药企收益下跌10%-60%,平均下降1/3。美国1962年通过《基福弗法案》,虽然删除了药价限制的条款,但增加了医药监管,尤其临床试验,并于1965年成立美国医疗保险与互助组织成立,开始介入医药行业,并在90年代克林顿医疗改革中发挥重大作用,限制美国医疗支出。

1966年美国詹姆斯.戈达德上任美国FDA局长,颇有毕姥爷的风范,要求对1938年-1962年上市的所有药品做有效性研究,涉及4000多种药品。结果表明,在这4000多种药品中,只有2000种左右是“确切有效的”,760种被认为“无效药物”,600多种药物被禁止在市场销售,其余药品被认为“可能有效”或者“可能无效”。就这一点上,我们确实还是要佩服西方的科学精神,少一点民族特色。此外,美国还发布了IND,规定上市药品必须经过三期临床,极大增加了药品研发的成本。

与限价、规范形成对比的是,此时的美国新药创新遇到了瓶颈。在50年代,美国每年申报的新药50多种,到了60年代则不足20种,到了70年代更少。面对这种困境,辉瑞和默沙东选择了不同的路径,而这一选择也决定了默沙东90年代的辉煌和辉瑞的没落。这种困境也是我们每个人和企业会经常面临的,当我们原有的道路很难走下去的时候,我们往往会去选择一条别人的道路,个人跳槽,企业并购转型,好像月亮永远是外国的圆。然而,大部分时候,坚持原有的道路,进行升级,提高壁垒好像才是唯一正确的选择。

1965年加兹登成为默沙东的首席执行官,他在默沙东收购夏普-多姆时担任后者的副总裁,他继承了夏普-多姆的传统,非常重视营销,而对科研不感兴趣。在研究方向上,他也更看重短期利益,让默沙东的研发更多关注消费品,比如头发增黑剂和拉直剂。默沙东公司史里对加兹登是这么描述的:加兹登认为,夏普多姆之前的成果首先是它推广新产品的能力,其次是维护现有市场的能力,最后才是生产和研发的能力。加上美国医疗改革,医疗保险和补助组织的出现,加兹登认为监管趋严,研发投入收益变小,因而开始涉足其他领域。

在加兹登的带领下,默沙东开始涉足农业化工、环保、制冷设备、水处理等行业。然而,事实证明这种跨行业的并购是失败的,加兹登和继任者不得不通过剥离资产来维系生存,先后出售了美国BAC公司(制冷设备商)、加尔贡的化学分支业务。到了70年代,贺兰开始执掌默沙东,贺兰在默沙东工作了33年。贺兰上任后收缩了战线,并以处方药的研发为重点。公司在70年代开始逐步回归到主业,在78年以7700万美金剥离了消费品公司,85年开始剥离环保,90年代开始剥离化工。并在76-85之间收购了日本大型制药商——万有公司,研发投入上也有所增加。

塑造默沙东传奇的是罗伊.瓦格勒斯,这得益于他抓住了新的研究机会。经过60年代创新的瓶颈和监管趋严,医药研发也在逐步变化。首先,研发方式不再是以前靠运气筛选,随着对医药和人体认知的加深“发现源于设计”成为新的研究主题,通过设计理想化合物的模型,再去筛选,从而加快了研究步伐,计算机的发明也促进了这一过程。与此同时,生物化学、酶技术的发展也开启了新的研究领域,DNA的发现为基因工程提供了想象力,这一切都预示着新的时代的到来。默沙东在罗伊带领下抓住了这个时代。

罗伊1951年进入默沙东实习,后来成了华盛顿大型生化系主席,并获得过美国化学学会的酵化学奖,他在1975年进入默沙东,负责研发工作,并在84年成为了默克的CEO。在担任研发负责人期间,每年研发预算增加17.2%(1978-1983年),他重新组建了研发团队,引入了几百名新的科学家,并且重新构建了实验室和研发体系,将研发重点集中在心脑血管和胆固醇研究上。在70年代末期,默沙东投入6亿美金进行研发,研发队伍到了4500人。这些改变在在20世纪80年代到九十年代结出了果实,默沙东陆续推出了十多种新药,这些新药大部分都是在罗伊任研究负责人或者CEO时候发明的,包括降固醇药物:洛伐他汀、辛伐他汀,降血压药物:依那普利、赖诺普利;治疗心绞痛药物:平普酸汀,治疗关节炎药物:万络,治疗艾滋病药物:茚地那韦等等,其中有6种药的销售规模超过10亿美金。默沙东也从1987-1993年连续七年被《财富》杂志评为美国最受尊敬的公司。

与默沙东不同,辉瑞则走向了兼并和多元化的道路。在麦基任职期间,辉瑞先后兼并了国内外企业38家企业,领域甚至超出了化工行业,包括专业金属材料和耐高温水泥等。仅1961-1964年就收购了14家生产非处方药和日用快速消费品的企业,产品包括滴眼液、涂敷药、肥皂、化妆品、护肤品、香水、剃须皂等等,在80年代还进入了医院管理系统软件。随着普拉特在70年代的上台,辉瑞的这种扩张方式有所抑制,在研发的投入也有所增加,普拉特将研发费用比预算提高15-20,%,投入7亿美金用于研发。当然,投入后来也在90年代结出了果实。

然而,此时的辉瑞显然已经被默沙东和礼来甩掉了。默沙东在1993年规模超过100亿美金,净利率达到20%左右;而此时辉瑞销售规模仅70亿美金,净利率不足15%。根据1994年《财富》杂志数据,辉瑞销售额仅仅排在全美制药业第六位,它前边的有百时美施贵宝、默克、史克必成、雅培和AHP(即现在的惠氏)。如果放在全球排,它落后于德国的赫切斯特和拜耳、英国的葛兰素以及瑞士的罗氏,而60年代以前,它曾经是最成功的制药企业。

到了九十年代,痛定思痛的辉瑞重新聚焦于制药主业,首先,开始实施辉瑞史无前例的剥离行动。1990年,把经营了将近百年的柠檬酸业务卖掉,1992年分拆了专业化学品和难溶化学品业务,紧接着,出售了化妆品和香水业务,把刚到手两年的漱口水业务卖给高露洁,把心脏瓣膜业务出售给意大利菲亚特的子公司。与此同时,进一步加强研究和开发的投入,1995年,研发投入达到12亿美元。经过持续十几年的研发培育,70年代末期投入的产品也开始有了回报,1992年推出的阿奇霉素在1974年立项,1992推出的舍曲林在1978年立项,1992年推出的重磅产品氨氯地平也是在80年代初立项,万艾可(Viagra)也开始推向市场。早期搭建的营销网络在90年代发挥了巨大作用,它让辉瑞迅速把华纳兰伯特的阿托伐他汀钙从1999年37.95 亿美元的销售额提高到2001的64.49亿美元,成为全球最畅销的处方药。

4. 80年代到21世纪:生物医药的崛起,竞争并非战胜对手的唯一途径,也可以是合并

当主要的制药公司仍在攻克生化和酶制剂的时候,生物医药已经开始悄悄的崛起。在1986年上市了一个单克隆药物、基因重组乙肝疫苗和干扰素。80年代后,美国产生了大量的生物技术公司,1976年成立了Genetech,1978年成立了Biogen,1980年成立了Armgen, 1981年成立了Chiron、Genzyme。进入21世纪以后,生物技术越来越成为发展的方向,尤其随着癌症发病率越来越高。在生物科准备腾飞的80年代,礼来投资了Genetech,默沙东投资了Chiron,先灵葆雅投资了Biogen,罗氏则通过收购控制了Genetech,汽巴则通过收购控制了Chiron。

Genetech成立于1976年,早期的Genetech主要是通过给礼来研发胰岛素,以及给瑞士公司Kabi研发人体生长荷尔蒙,给罗氏公司研发α干扰素,依靠从礼来收取的8%专利费,以及Kabi和罗氏的研发授权公司每年有500万美金左右的收入。1985年FDA批准了Genetech公司的注射用促生长素孤儿药。Genetech打算自己销售,刚开始效果是非常喜人的,销售额从1985年的900万美金涨到了1989年的4亿美金。然而,在1987年FDA批准了礼来同类产品的孤儿药,Genetech起诉了FDA,然而FDA证明了礼来公司的效果更好。因此,Genetech第一次尝试失败了。随后,Genetech又开发了阿替普酶,用于治疗血栓。然而,随后史克必成推出了相同药物,但是价格比Genetech更低,并且史克必成还证明了它的产品更有效。尽管Genetech在1989年把广告预算提高了三倍也于事无补,最后只能功败垂成。随后,罗氏用21亿美金收购了Genetech60%股份,并且注资5亿美金进行药物开发。随着并入罗氏,Genetech在1994年收入达到了近8亿美金,利润1.24亿美金。

与Genetech不同,Armgen通过选择孤儿药这个独特市场获得了发展。Armgen在1985年发明了两款孤儿药:促红细胞生成素,粒细胞集落刺激因子分别用于治疗健忘症和癌症,随着这两款药的成功,在96年达到了20多亿美金,安进走上了并购发展的道路,在2002年并购Immunex,丰富了在癌症和免疫领域产品线,现在癌症、免疫仍然是安进主要的业务领域。

中国今天也面临这种类似的情景,我国对于已经呈现的先进技术过于追求,而对医药企业的综合能力培养不足。比如PD-1和PD-L1我国这两年有近20个公司进行30多个该靶点药物研究,而恒瑞的已经上市了。等到三年以后,恒瑞的PD-1基本已经占领市场,而那些4-5年后再出来的公司出路在哪里?其适用范围只能尽量绕开恒瑞的适应症。产品单一又没有渠道,这一产品一旦不成功,这些公司出路又如何?更不幸的是,2015年以后这些企业估值非常高,而他们产品线单一,还没有销售队伍,进入的领域又比较传统,这些都是投资应当谨慎的事情。

为什么现在占据世界医药舞台的仍然是在上世纪初期发展起来的这些企业呢,比如默沙东、辉瑞、礼来、罗氏、诺华。相对来说,只有安进、GENEZYME、BIOGEN等少数公司通过孤儿药策略取得了成功,为什么他们在传统领域,甚至癌症领域仍然难以撼动这些巨头的地位呢?

企业的发展一般分为三个阶段:第一阶段找到一个无人区市场,并在该市场迅速发展,比如二战时期抗生素的发展给了美国制药企业。第二个阶段是借助第一阶段发展的契机,打破原有依靠企业家个人的公司结构,搭建可支撑扩张的现代公司体系。随着公司的扩张,公司人、财、物、事都在增加,这个时候再依靠个人是不可能管理企业的,需要搭建好公司体系。美国制药公司在上世纪60-70年代的并购其实就是在完善公司治理体系,华为进入2000年后的扩张期也借助美国17家咨询公司升级了公司体系。为什么说华为是美国公司的架构,中国的企业家精神呢?第二阶段体系的搭建难免陷入官僚主义,让公司机构臃肿,效率低下,所以最难的是引入企业家精神和现代治理体系的结合,缺一都不能成功,这是要大象跳舞。第三阶段便是依托第二阶段的组织体系,不断通过并购整合来实现公司业务线的组合,维持公司长期发展。

正是这种公司发展的阶段性特性决定了新型的生物医药公司很难在传统领域同这些医药巨头抗衡。首先,它很难在这些领域扩张,因为传统公司渠道能力太强。没有扩张就不能升级,只能是个永远停留在第一阶段的小BABY。其次,他们抗风险能力太弱。单一产品,如果这些传统企业发动反击,证明该产品有效性不好,那么直接夭折。然后,他们公关、处理政府能力也没有这些传统企业强。最后,传统企业可以一边阻击该产品,一边寻找替代产品,一旦找到,这些新兴企业也就难以扩张。所以,凭借一个产品同一个强大的公司体系竞争是不太可能的,这也就是这些企业难以发展的原因。

二、 我国制药业的问题与发展策略

中国制药行业现在就是以前的春秋战国时代。这是最好的时代,这也是最坏的时代。对那些能够真心做好药,遵循医药行业规律的企业来说是好的时代;对那些还想依靠贿赂和忽悠,原地踏步的企业来说,这是最坏的时代。首先,我国医药发展阶段和政策环境像极了美国上世纪60年代,限价、监管趋严,压缩企业生存空间。其次,我国医药高度分散,还没有形成默沙东、辉瑞一样的企业,但我相信我国一定会形成这样的企业。中国迟早是全球最大的医药市场,如此大的市场,国家怎么可能拱手让给国外。随着基因测序、大数据的发展,这些数据关系国民安危,又怎么可能让国外企业掌握。虽说自由贸易,可医药行业关系国民生命安全,怎么也得有个“备胎”吧。要是特朗普今天禁止美国给中国供药,我们不是傻眼么?最后,我们还面临巨大的创新契机,除了生物医药、基因工程可以继续深化,今天最大的机会是跟互联网大数据的融合,通过大数据未来介入健康管理、精细化和个性化治理方案,这些都是我们可以努力的地方。下面我将对我国医药行业的具体问题和机会进行分析。

1. 我国医疗行业的历程和问题:行业规范,产业升级

麦肯锡经常说,定义问题是解决问题的第一步,问题定义对了也就解决了一半了。行业规范是我国制药行业当前最大的问题,我国医药行业今天主要在消化以前改革留下的后遗症。1978年以前,在社会主义的光环下,政府提供医疗服务,期间我国人均寿命从45岁提高到了68岁,初生儿死亡率从每千人200人降低到57人,疟疾患病率从5.55%降低到0.3%[1]。在改革开放的大旗下,我国医疗开始市场化,江苏宿迁在仇和主政下,将10个县级以上公立医院和124个乡镇卫生院全部卖掉。市场化的浪潮也催生了“莆田系”,那个长期为百度贡献广告费,后来爆出魏哲西事件的医疗体系,至今仍然占据我国私立医院大半江山。

事实证明我国医疗体系市场化是一个错误,它的错误不在于市场化本身,而在于没有规范的市场化,今天我们似乎又有些矫枉过正。不仅老百姓怨声载道,还让我国医疗体系非常脆弱。“看病难,看病贵”成了最大话题,药物滥用,无数家庭因为疾病一夜返贫。在2003年,75%感冒患者被开抗生素,国际平均指标为30%[2],人均医药开支从1978年的11元上升到2011年的1801元,增长164倍[3],而其中大部分开销是用作没有必要的检查和药品。我国病人在支出中50%用作药品,而美国仅10%,OECD仅16%[4]。

2003年的“非典”给主政人员一记当头棒喝,让大家看到我国卫生基础防疫能力如此之差,而老百姓支付的费用如此之高,此后我国开启了医疗改革,并在2009年定下来新的医改策略:安全、有效、可承受。现在我们仍然在消化我国1978-2003年医疗市场化留下的后遗症,而且很多问题的认识仍然不够深化,其中最不够的是如何摆正医生的位置。

在整个医疗体系中,虽然患者是最终出钱的人,然而最有话语权的是医生,并且这个话语权是不受行政控制的。生病了不能看谁官大听谁的,而得看谁医术高。患者在就医的时候消费了两个东西:医生的咨询服务,以及厂商提供的药品,再有就是配合医生咨询的各种诊断和配合康复的各种设施。市场化不加以限制的给与医生这种权力无限大的空间,也就必然滋生腐败。没有患者可以挑战医生的权威,不然干嘛去医院?美国在60年代,90年代医改限价,以及限制医生贿赂的时候,厂商都试图通过广告的形式让患者自己选择药物,然而仍然无济于事。

在市场化改革中,政府还允许医院15%药品加成,这就相当于给医生的权力开了一张无限额的支票,数字让医生和医院填,最后让患者买单。正是这一失败的改革导致了我国现在医疗的困境。首先,市场的一切注意力全部转向如何讨好医生,只要医生肯开这个药就行,至于有没有效,那全凭医生良心。当政府补贴下降,医生待遇很低的时候,道德便成了摆设。其次,时任药监局局长郑筱萸也为虎作伥了一把,在任期间批了无数假药。今天我去找CRO做研发的时候,大家还在调侃,当时药物研究就是编资料,20-50万编一份资料。对无数投机的厂商来说,这的确是最好的时代,但这也的确是中国医药最坏的时代。找人编一份资料,给郑筱萸一定贿赂,然后在给医生一些贿赂,钱就轻轻松松流进口袋了,而且贿赂越高,回报越高。步长不就是通过行贿把地方标准升级成国家标准么?在这一点上,我国药监局确实可以向美国药监局60年代做法学习一下,让郑筱萸期间的药品重新做一次有效性评价,按照新的药规申报。今天我们的仿制药一致性评价有这个趋势,但中成药该怎么办还不得而知。神经科和心脑血管里面,充斥着大量的神药,2016年IMS样本医院神经科归类于其他的药物有160多个亿。

由于市场化把医药行业名声搞坏了,老百姓信不过私立医院,这又让公立医院尾大不掉。好像医院规模越大,还有国家背书的就是好医院,不会坑老百姓,这让我国出现了医院规模越来越大,大医院人满为患,小医院门可罗雀的情况。然而,如果医生的这种权力不被限制,医院越大,医生地位越稳固,因此给医生贿赂的动机也就越大。

2009年医改以后,我国开始针对这些问题进行清理。期初,政府认为只要多建医院,增加医保报销就好了。老百姓看病,政府埋单,我国医保覆盖在2012年增加到了95%。然而,愿望是美好的,现实是骨感的;上有政策,下游对策。这一改革的直接后果就是,基层医疗机构迅速膨胀,开始大量的招人、进设备,不少人开始医保套现,这让地方财政开始紧张,不少地方政府财政已经穿低,比如开启“三明模式”的三明市。

随着我们医保的推进和老龄化的加剧,财政压力将越来越大。面对这种情况,政府也开始清理药价:基药目录、二次议价、包括现在的“4+7”带量采购,两票制,其中影响最大的应该是两票制和带量采购。前文提到,我国代理缓解吃掉了药价的50-75%,而这其中部分流入了医生口袋,部分流入了代理商口袋,这既不利于医药行业健康发展,也不利于医药企业建立渠道优势,增加竞争力。不仅如此,还开始限辅限方,出现了生病最好选择上半月,因为下半月很可能没有药了。为了提高药效,开始仿制药的一致性评价。

从医疗改革的政策方向来看,我国今天像极了美国上世纪60年代《基福弗方案》那个时候,都是在规范行业,限制药价,这是一个会塑造未来格局的时候。美国就是在这个时候让默沙东、辉瑞、礼来等脱颖而出的,它们通过搭建渠道和品牌,通过搭建研发体系成为全球制药业的领军企业,并合并了后来的生物医药企业。然而,我国今天问题更为复杂。首先,我国医疗、医药行业已经发展很多年,是全球第二大医药市场,如何让这么大一个市场转向?其次,我国医药企业既面临药追赶西方医药行业的任务,同时又面临着在生物领域,尤其大数据领域的同台竞争。最后,我国公立医院为主的医疗体系势必需要搭建不同的营销体系,而且还需要根据医药改革进行改革。

2. 我国医疗行业机会和投资策略

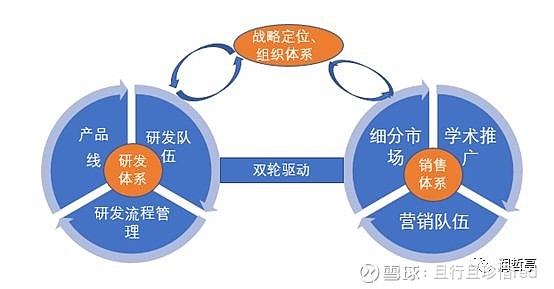

总的来说,我国医疗和医药发展整体方向是:在医疗端,解决医生贿赂的问题,提高医疗服务质量,解决医疗资源分布的问题;在药品端,解决长期贿赂留下的不重视医药行业本质的问题,搭建更健康的医药研发、分销体系。对医药企业而言,现阶段最重要的任务是解决在医改前留下的行业不规范、分散、不专业、贿赂营销的问题,抢占渠道优势;然后再利用投资、自建的方式,借助生物医药的发展搭建研发体系;最后把握好基因工程和医疗大数据的趋势,向精准医疗和健康管理发展完成产业升级。

1) 现阶段我国医药行业最大和最容易的机会是搭建营销体系

由于医药行业的不确定性,再加上2015年资本的疯狂,根据wind数据,我国在2015-2017年三年间发生了381起医药上市公司的并购,涉及金额1650亿左右,其中只有200起左右并购发生在医药行业外,大部分医药公司开始向医疗服务、电子通讯、互联网、化工等不相干领域扩张,这与美国60年代辉瑞犯过的错误一样。中国医药一哥恒瑞这几年却没有一起并购,然而其销售队伍从2015年的5491人增加到了18年的12175人,并且公司在开始向学术营销转变,这可能也是恒瑞现在估值是中国医药独一档的原因吧。

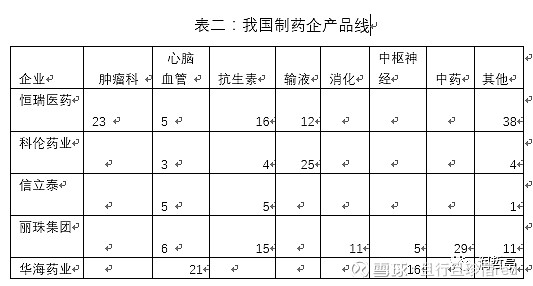

为什么说现在是我国搭建营销体系最好的时机呢?首先,我国现在营销渠道铺设还没有完成,正是铺设渠道的好时机。以下是我国排名靠前的化药企业的营销人员情况,而2018年辉瑞的销售人员有4万多人,默克2万多人。

其次,我国现在大部分企业仍未建立其自己的产品和科室的优势。在医改以前,由于贿赂为主的销售方式,让自营体系的范围经济根本体现不出来。所谓范围经济,就是一个销售人员可以卖几个产品,从而节约销售费用。在贿赂销售的时候,每一个产品销售情况主要依据同医生的分成情况,所以这个时候大部分企业的产品线分布非常广,基本没有企业建立了特定疾病领域的核心壁垒,就连最好的恒瑞在肿瘤领域也不能说是不可撼动的。以下是我国排名靠前的化药企业产品线分布情况

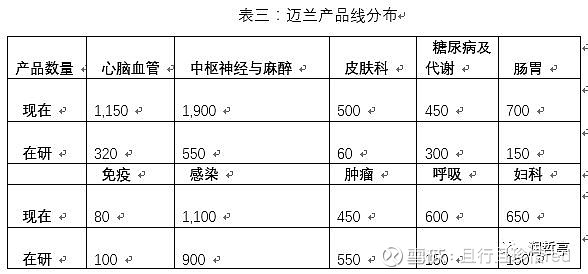

接下来我们看看国际顶尖的仿制药企业迈兰2018年产品线分布情况。为什么不举例辉瑞、默克这些巨头呢?因为他们以创新药为主,产品线主要集中在肿瘤、免疫、心脑血管、神经科和糖尿病,而且他们主要以新药为主,我国现在仍然不具备这个实力,然而现在借用仿制药搭建渠道是最便捷的,完全靠新药在我国现在是不现实,也不经济的,恒瑞其实就是我国最大的仿制药企业。

为什么要用仿制药进行渠道铺设呢?因为它最符合我国国情。首先,它是最快的,新药创新动辄十年,等研发出来黄花菜都凉了,而仿制药的研发周期一般20个月左右。其次,它最节约成本。新药研发动辄十亿人民币,而仿制药一般1000万-1500万,一个新药可以开发100个仿制药。第三,它品类最多,最容易建立科室优势,而一旦在某个科室的优势建立起来,后来者就难以进入。第四,它是现在国家最需要的。我国现在医疗最需要的不是高精尖的技术和药物,而是普通药物的质量问题和价格问题,这才是国家医保最关心的。现有药物已经能够解决大部分常规疾病。最后,只有规模上去了,并且有持续的现金流,研发投入才能跟得上。恒瑞每年20多亿的研发支出是靠它每年100多亿的收入支撑的,而且必须是稳定的现金流才能支撑。

随着药品种类的增加,学术营销才能跟得上,因为那时候才有足够的对比效果向医生介绍,品质太单一很难进行学术推广,因为很难有新东西向医生介绍,每次的拜访将成为痛苦。一旦渠道建设起来,学术推广能力建设起来,那么将建立渠道优势。一旦渠道优势建立,后来者机会就比较渺茫,哪怕是创新企业。上世纪90年代后期的大并购,不就是创新的生物企业融入已经搭建好体系的医药企业里么?

2) 我国医药研发的技术趋势:以生物类似药为基础,以双特异性靶点为方向,宏观向医疗大数据方向,微观向基因工程两个方向突破和融合

仿制药可以让我们先切入医院,搭建营销体系,然而它不能保持长期的竞争力,要有长期的竞争力还是需要进行研发,接下来探讨一下我国医药研发的技术路线。人类有目的的去研究各种疾病和药物应该是始于70年代左右的“发现源于设计”,其中最重要的就是酶制剂的发现,人们发现可以通过抑制某些酶而控制影响身体机能的物质合成。迄今为止,已经有100多种酶抑制剂用于临床,比如阿托伐他汀钙抑制HMG-CoA还原酶达到抑制固醇合成的目的,通过抑制激酶达到影响肿瘤生长的目的。基于同样的原理,也可以抑制一些离子通道、激素、因子达到治愈的目的,比如阿哌沙班抑制凝血因子达到抗凝目的,奥美拉唑抑制质子泵调节胃酸,恩杂鲁胺抑制雄性激素达到抑制前列腺癌的目的。

现在的药物已经能够满足大部分疾病的需求,在这些领域想要创新,并且生产出爆炸性品质已经非常难。在心脑血管领域,沙坦和地平通过抑制血管紧张和钙离子已经能够满足大部分高血压需求;氯吡格雷、替格瑞洛、沙班能够满足大部分凝血需求;他汀类产品已经能够满足大部分降脂需求。在消化领域,拉唑类产品已经能够满足大部分需求,再配合一些养胃的产品,如枸橼酸铋钾。在糖尿病领域,虽然DDP-4和GLP-1现状很热门,考虑到我国的饮食习惯和经济性,阿卡波糖和二甲双胍也能够解决大部分问题,抗生素领域就更不用说了。神经领域,D2和5-HT2A调节也能解决很多问题,呼吸系统的布地奈德、氨溴索占据主要位置。我不否认仍然有在这些领域努力的必要,尤其对那些患有罕见病的人。然而,对一个搭建体系的公司来说,是不能找这些小市场药物做切入口的,只有当企业规模足够大的时候才有可能去关注它们。

现在发展最快的要属癌症、免疫、老年痴呆症、肌肉硬化症这些领域,而它们的治疗方法确实也与酶抑制剂的原理不同。虽然现在也在通过调节β淀粉样蛋白和tau蛋白进行调节来治疗老年痴呆,然而病因至今为明。我想其最后的解应该在DNA密码的破解里,估计原理跟细胞自噬效应差不多。我们的基因里隐藏着怎样的让人自己衰老和死亡的密码,就像免疫系统里面的嗜中性白细胞和T-killer一样,为了避免过度免疫,就必须完成任务后自杀。为了让人类社会更繁荣,让整体更新,我想我们的基因里隐藏着让我们到了一个极限就必须死去的密码。与前面所说的酶抑制剂不同,这些疾病更多要在细胞层面解决问题,而前者更多在器官层面,调节物质平衡。

要分析这几个领域的技术发展趋势,我们首先必须弄明白这几种病产生的原因和药物发展的现状,然后分析其后的趋势,这里主要讨论癌症和免疫这两个领域,因为它们是现在最重要的领域,也是未来制高点。

人为什么会得肿瘤,我想把他换成另一种语境描述让像我一样非科班出生的人更能理解,并寻求解决方案。我们人的身体就跟我们的国家是一样的,细胞就是每个个体。受精卵就像一个刚出生的婴儿,啥也不会,就知道长。后来收到周围环境的影响,受精卵开始分化,分别成了肝脏细胞、骨头、肌肉、血液等等,就像社会有了医生、老师、官员是一样的。癌细胞就是社会的坏人,当坏人数量达到一定程度的时候,国家就要土崩瓦解,所以我们要杀死癌细胞。

那为什么会有癌细胞呢,就跟我们人为什么会变坏一样?细胞就跟我们人一样,细胞膜及上面的各种受体就是我们的五官,负责接收各种信息,然后传递给信号通路,就像我们的神经系统一样;信号通路再把信号传递给DNA,这就是我们的大脑;DNA收到信号后就要决定干嘛,比如周围细胞要死了,会发出生长因子信号,这时候DNA就要开启复制过程,好填补空缺。DNA把这个信息告诉RNA,RNA就去核糖体,根据DNA指令生产相应的蛋白,从而完成指令。所以,从这个过程我们可以看出,细胞内部其实是中性的,它只会根据细胞接收到的指令行事,所以癌症产生的关键是我们身体的环境变化了。比如长期喝酒,就会导致肝细胞、神经细胞死亡,那DNA就会加快复制指令,当这种加快成为一种常态,那么就无法控制了,所以就成了肝癌。当然,有些原因也可能细胞内部出现了问题,就跟人有些时候会出现情绪化,导致内分泌失调一样,比如DNA自己错误融合(比如安吉利.朱莉切除乳腺,就是因为她们家DNA会发生错误融合,而这种错误容易引发乳腺癌),或者RNA转录后修饰也产生了问题。

一个两个的细胞变异,就跟一个两个坏人不能兴风作浪一样,根本没问题,我们身体每天都会有细胞变异,只是数量少。然而,当这些变异数量到了一定数量的时候,就难以控制了。他们会开始形成犯罪组织,癌细胞开始发出血管生长因子,直接从人体吸收营养供其生长,从而相当于在身体里形成了一个独立王国。我们可以通过割除,或者切断血液供给的方式抑制癌症生长。然而,当这个组织已经开始蔓延到身体各个地方,就像到处长出来革命根据地,我们就很难再抑制了。这时候,依靠免疫系统是可能是最好的办法,因为它也覆盖全身,这就是为什么淋巴癌、白血病这么难治,只有免疫治疗更有效的原因。

免疫系统就是我们的警察系统,专门杀死不利于我们身体的细胞和病毒,其中巨噬细胞就是我们的基层警察,直接把坏人摁地上。当巨噬细胞跟坏人搏斗的时候会发出求救信号——炎症因子,炎症因子会引发关节炎、银屑病等免疫疾病。这些炎症因子会通知更多巨噬细胞,还有嗜中性白细胞加入战斗。嗜中性白细胞跟巨噬细胞不同,它人多,主要靠人海战术。如果还不能制服坏人,那么他们会把这个事情报告给上级,抗原呈递细胞。抗原呈递细胞拿到消息后,经过分析马上把有效信息通知特种部队——T细胞,T细胞是受过特种训练的,但是数量有限。收到信息后,T细胞迅速扩大规模,留一部分细胞留守老巢(记忆T细胞),再派一部分人去支援巨噬细胞,这个支援部队有两个作用,一是给巨噬细胞提供能量,而是自己通过生化武器直接杀死癌细胞。还有一个部队把收集到坏人的信息去通知国家的立法单位,通过立法来根治这个事情,这就是B细胞,生产抗体,直接让病毒无效。

通过上述描述可以看出,癌症产生的原因主要由三个:外部的长期的不利刺激;细胞内部的变异;免疫系统的失调。我们在这三方面的发展都还需要长期进步,尤其健康管理上几乎是空白,现在发展最成熟的是血管生长抑制和抗炎。

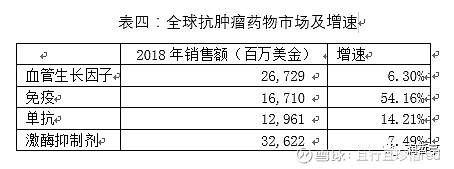

从数据上可以看出,血管生长因子和TNF-α抑制剂已经发展比较成熟,而免疫治疗现在是一个处于成长期的领域,PD-1和PD-L1、白介素增速都比较迅速。激酶抑制由于太多没放上来,激酶抑制剂有100多种,除了BTK、KIT、JAK2、ABL、m-TOR增长和规模都比较不错外,其他抑制剂发展比较缓慢。以激酶抑制剂来调节肿瘤生长,这是需要运气的,因为信号通路对致癌因子和正常生长因子都是相同的:接受信号,放大信号,再将信号传递给DNA。看起来通过小分子化合物可以抑制一些通路,然而也同样抑制了正常细胞的生长过程。不仅如此,不同信号通路会相互影响,内部非常复杂。所以,这个尝试的效果没有VEGF、HER2、PD-1这些机制效果明确,虽然数量多,但不能保证都能达到明确效果。

那么,基于肿瘤的产生原因和现在的生物技术,我国生物技术未来应该怎么发展呢?

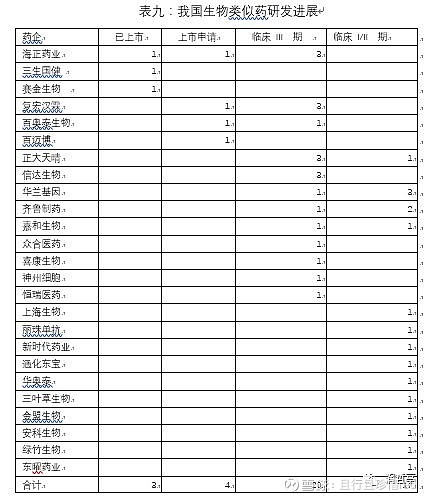

a) 生物类似药仍然是我国下一阶段研发的重点

生物类似药病理药理更加明确,临床效果也更明确,研发风险相对较小,所以在国际上也是研发的重点。截止2018年10月,我国上市和在研的生物类似药有44个,这与国际相比差距仍然不小。2017 年底,全球处于申请上市和临床 III 期的生物类似药分别有 18 个和 66 个,处于临床前阶段的生物类似药更是达到了 176 个。我国截止 2018 年 10 月,除开早年已经先期上市的 3 个抗 TNF-α抗体产品,国内目前提出上市申请的生物类似药有 4 个,处于临床 III 期的品种有20 个,而处于临床 I/II 期阶段的品种有 17 个,恒瑞医药的PD-1药物已经获批。

其次,我国生物医药发展水平还比较低。根据Wind投资数据显示的2009年-2019年10年间我国北京、上海、深圳、广州、江苏、南京、杭州、成都八个城市2009-2019年被投的近500个生物医药企业中,其中真正能够做生物医药研发的企业不足30家,但是有100多家投资在检测领域,因为他们的技术要求更低。

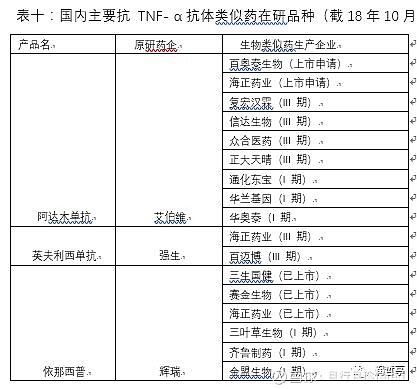

在生物类似药的研发上,TNF是最成熟的。

抗肿瘤药物仍然是研发重点,其中利妥昔单抗、曲妥珠单抗和贝伐单抗分别有 11 家、7 家和 9 家企业参与了生物类似药的研发。复宏汉霖的利妥昔单抗已经获批上市,另有 4 个品种位于临床 III 期;贝伐单抗位于临床 III 期以后阶段的品种数量也达到了 7 个;而曲妥珠单抗目前有 4个品种处于临床 III 期。

b) 基于免疫治疗的双特异性靶点药物和癌症疫苗

如果说免疫治疗将是治疗癌症的关键,那么现在的PD-1、PD-L1抑制剂只是帮助T细胞不被肿瘤细胞杀死。问题的关键是,当肿瘤已经长成,说明它已经逃过了免疫检测,形成了规模,单独的靠增加T细胞是不是治疗癌症最理想的办法呢?这就像社会出现了坏人,光增加警察是没有的,还得把犯人特征告诉警察。至少有两个方向还值得努力:第一、增强免疫识别,第二,随着免疫识别能力的增强,还应该把这种记忆固化下去,也就是肿瘤疫苗。所以,增强免疫和免疫识别的双特异性应当是下一阶段肿瘤研究的重点,并且研发出针对特定肿瘤抗原表达的疫苗。

在我统计的欧洲美国16个上市公司近500个研发药品中,双特异性研发有70个左右,其中以PD-L1、CD3为主要的靶点。我国双特异性研发还相对落后,仅恒瑞的SHR-1701进入了临床。此外,我国也有近10家公司在开启双特异性研究,主要还是在临床前。

如果说PD-1抑制剂是激活了T细胞,双特异性药物激活了T细胞同时还增强了免疫识别,那么癌症疫苗应该是激活了整个免疫系统。然而,癌症疫苗的研究现在还比较早期。它首先需要对特定肿瘤最有效抗原的识别,然后才能开发出有特异性的疫苗。然而,不同个体、不同环境所造成的肿瘤是否具有同质化、而且集中的抗原表达也决定了肿瘤疫苗研发的难度。

c) 基因工程,更深入的研究DNA,解密生命密码

前面讲肿瘤成因有三个:外部刺激、细胞内部变异、破坏免疫能力,那么前面的PD-1、PD-L1、双特异性治疗、癌症疫苗这些主要是针对免疫系统的。如何针对人的外部环境进行管理,以及不同的基因内部是否隐含了产生肿瘤的可能性,这些可能是另两个大的研究方向。就细胞内部而言,产生出如BTK、KIT、JAK2这种类型的大品种药物可能性比较小了,因为这些通路相对更简单,所以作用机理更加明确,即便这样它们也会造成副作用。作为现在抗肝癌最有效的药物索拉非尼,其副作用之大,我见过患者宁愿把药偷偷扔掉也不吃的情况,因为那个副作用生不如死。

对DNA和RNA转录后修饰的研究,在很长一段时间估计难有突破,其短期的应用可能更多在遗传疾病、罕见病等。然而,长期来说,其作用将是巨大的。随着人类基因的全部解码,我们可以把不同基因同疾病、生活习惯、用药效果联系起来,从而开展更为精确的治疗。另一个方向可能是老年痴呆等疾病,在前面已经提及。

d) 医疗大数据,精准化、个性化治理

如果说沿着免疫细胞的方向,往细化的方向发展是基因技术,那么往宏观的方向发展就是个人的健康管理。基于穿戴式设备和智能家居的发展,对个人的生活习惯进行管理和检测将是医疗健康管理的重要方向,比如我们的腕表可以检测我们的作息、心跳、检测我们的汗液,我们的牙刷可以检测我们的唾液,我们的家用家用电器可以记录我们的食谱,我们的马桶可以检测我们的尿液和粪便。再通过这些数据同我们的基因、病史关联,从而对我们的发病情况进行预测,更加及时的发现问题,同时根据大数据的关联分析,开展精准医疗和个性化药物。

医疗大数据的另一个非常重要的作用是建立医生的信用制度,从而推进医疗的市场化,提高医疗服务水平。前面曾经分析过,造成医药贿赂、影响医疗市场化和水平的主要原因是医生的专业性在治疗过程中起决定性作用,这决定了医生的绝对话语权,而且没法用行政方式干预。由于医疗服务的参差不齐,又导致医疗资源分布不均,公立医院人满为患。随着医疗大数据的发展,每个医生看过多少病人,领域是什么,花费多少钱,效果怎么样,这些将逐步建立起来,而这些将和医生的职级、薪酬、考核、信用挂钩。随着医生信用的建立,他们也不必像现在一样依附于大型医院,社区门诊将会得到发展,从而改善医疗资源分布的问题。

结束语:中国医药产业现在正处于分水岭,强者恒强,弱者出局。在这种情况下,我们不应该把精力仅仅关注在一两个产品和项目投资上,而应该根据我国医药产业发展的阶段性特征升级医药的营销、研发和公司体系,形成具有国际竞争力的医药企业。在中短期占领渠道优势,在长期通过自研、投资和并购的方式搭建研发体系。资本最大的优势在于资源整合和战略能力,要改变以前跟风和单项目操作的习惯,通过产业整合的方式帮助医药产业升级。

[1]UNDESA. World populationprospects: the 2012 revision. 2012. Available at 网页链接(accessed 14 July 2014)

[2]Yip WC-M, Hsiao WC, Chen W,Hu S, Ma J, Maynard A. Early appraisal of China’s huge and complexhealth-carereforms. Lancet 2012; 379: 833–42.

[3]国家统计局

[4]OECD. OECD health data:health expenditure and financing: health expenditure indicators. 2013.Available at 网页链接