猜猜看,国内有长期优秀业绩、真正为基民赚到最多钱的权益基金经理是谁?

以小雅的大致统计,应该是刚刚“公转私”的明星基金经理董承非。

根据年报和中报,截至2021年中报(基金利润披露的最近时间),董承非总计为基民赚了约385亿(估算)。

对比同业,董承非可能是国内给基金赚最多钱的主动管理基金经理。

今年春节前,小雅独家深访董承非,畅聊4个多小时。

让小雅略感意外的是,董承非直接表示:“我用了好多年才认识到,我不是一个纯自下而上的选股型选手,我是一个策略型选手。”

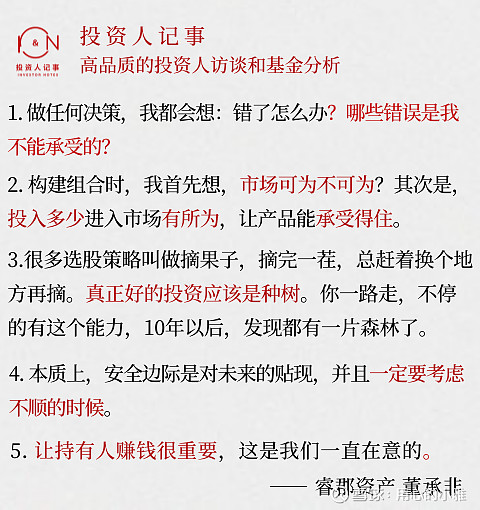

与小雅其他所有访谈对象都不同,自始至终,董承非基本都是在谈风险和教训,而不是赚钱和经验。

董承非说:“做任何决策,我都会想:万一错了怎么办?如果错了,哪些是自己不能承受的?这是我们最大不一样的地方。”

先来认识一下董承非。

让持有人赚钱很重要!

“这是我们一直在意的”

市场关于董承非的认知是:他是一个抗回撤的老将,有优秀的长期业绩。

这可以用一系列长期数据证明:

一,定力无敌!他是极罕见在同一家机构、经历过两轮超级牛熊市的老将。

(1)现年45岁的董承非,毕业于上海交大数学系。

2003年硕士毕业后,董承非参与兴证全球基金公司筹建,至今年1月公告离职,董承非在同一家公司呆了近19年。

在人员流动性超高的行业,董承非能19年服务于一家公司,极其罕见!

(2)从业之初,董承非是食品饮料和通信电子行业研究员。2007年开始,转任基金经理,到2021年10月离任公募基金经理时,任职基金经理接近 15年。

他经历了A股2007~2008年和2014~2015年两轮超级大牛熊市,这在国内亦是极少数!

二,长期业绩优秀!两只管理期超过8年的产品,年化回报高达18.92%和19.8%。

以下是董承非不同时期、不同产品的业绩表现:

把董承非管理的两只超过8年的基金表现,与国内单一权益基金管理时间最长的朱少醒的富国天惠同期业绩相比,基本不相上下。

近些年的兴全趋势表现略低于同期天惠;更早期的全球视野的同期收益,略高于天惠。

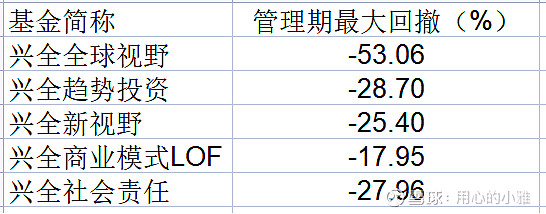

三、走向低回撤的长期优秀!

早期的董承非,管理兴全全球视野时,经历2008年大回调时,回撤率没有比同行高,但也并没有比同业低。

但是那一次的深刻教训之后,董承非的控回撤控制特征非常明显。

以2015年超级熊市和2018年特殊回撤行情来看,董承非管理的两只基金都比国证A指跌幅小很多。

尤其是2015年7月1日成立的新视野,董承非在暴跌中坚决不抄底,将回撤控制在了9.26%。

相对少跌成为董承非业绩的一个来源,也形成他在机构投资者中的口碑。

但少跌,却也不是少跌很多,这体现了持仓均衡带来的不极致特征。

董承非在接受小雅访谈时,总结自己的基金表现时说:“牛市里面跟得上大家,熊市会比别人少跌一点,拉长看还行。”

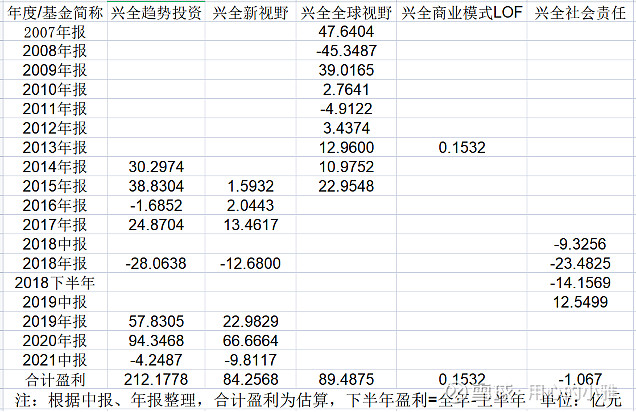

四、真正给基民赚到最多钱的国内基金经理。

以下是根据公开信息披露,董承非在管理不同产品、在不同年份的基金盈利数据,从中可见基民的真实盈利状况。

据统计,在董承非管理期间,兴全趋势投资为基民大概赚了212亿;兴全新视野为基民赚了84亿。

历史上,5只公募基金在董承非管理期间,总计为基民赚了385亿(大致估算)。

小雅大致算了另两位管理规模较大、管理时间同样很长的公募基金经理。

富国基金的朱少醒从2005年至2021年中报,管理基金的历年盈利总计175亿(大致估算)。

中欧基金周蔚文,在中欧基金管理的多只基金,至2021年中报的基金利润略超过200亿,加上他在富国基金公司管理富国天合的基金利润,总计约250亿左右。

大致推算,董承非可能是国内为基民真实赚到最多钱的主动权益基金经理。

董承非在接受小雅访谈时提到:“我们一直觉得,让持有人赚钱是很重要的,这是我们一直在意的。”

“策略能让我避险或赚钱”

有意思的是,近几年基金大牛市,给基民赚钱最多的董承非遭遇市场诟病,认为他过于保守。

而2021年2月股市暴跌后,董承非1月份在市场的高歌猛进中与机构的交流纪要流出,他提出需要警惕牛熊转换风险,随后市场的剧烈调整,亦让他成为市场焦点。

董承非本人对此完全不以为意。他说,自己见过太多捧上天、又踩到地的历史,最终,所有的数字都会disappear(消逝)。

对于市场给他贴的“深度价值投资者”标签,董承非也没有收下。

他说,从业之初,自己是高估值坚决不看,但这些年自己的持仓既有价值股,也有成长股,甚至持仓中还有未盈利的公司

经历过A股多年的大幅震荡,董承非在实践中体现出灵活和务实。

他明确表示,自己并不是一个纯自下而上选股者,而是一个策略型选手。

“无论是投资品种,还是工具,我希望找到一个方式是风险和收益最佳匹配的,而不只是局限在选股上面。”

他始终在关注风险,试图用各种策略去管控风险。“我是宁愿相信,我的策略能够让我回避风险或者赚钱。”

构建组合的时候,他首先想的是:市场是否可为?然后是:投入多少进入市场有所为,能让自己的产品能够承受得住。

即便把所有风险想了又想,他还在想着,投资中最大的风险就是你想不到的风险。

因此,投资时,他会给自己留有比较大的转身余地。这既让他在泡沫破裂时少跌,也让他在市场泡沫最大、同时收益最肥的一段,会少吃一大口。

他一直在考虑,如何通过一些策略和工具,能在少承担泡沫风险的情况下,去“多吃一口肉”。而这在公募行业受到比较多的掣肘,这也是他“公转私”的原因之一。

目前,离开公募的董承非,已正式加盟私募机构睿郡资产。

至此,兴证全球前后三任分管投研的副总、有优秀长期业绩的投资老将杜昌勇、王晓明、董承非再聚首,这被看作是一件行业盛事。

据了解,董承非在睿郡资产担任管理合伙人、研究总监和投资经理。

2021年1月末,小雅深度访谈离开公募后的董承非。

董承非认真谈了自己为什么“公转私”、如何用策略为基民真正赚到钱、他的经验教训和对市场、行业的认知,以及未来的投资想法。

正如董承非的老领导杨东所说的:“实践价值投资的人,越到后面会越真实。”

从业近20年的董承非,把真实贯穿到了日常中,包括本次访谈。

他完全不回避矛盾,不回避质疑,也不迎合市场,直接表示,“自己很多想法跟别人有很大的不一样。”

以下是小雅和董承非的对话纪要:

“公转私”的三个原因

1 小雅:能说说你为什么会“公转私”吗?主要是股权激励的问题没解决么?

董承非:不是股权激励的问题,我选择变化的原因是:

第一,在兴全,做到一定年龄肯定会面临退休的问题,这是很现实的问题。

第二个,杨总是2017年离开兴全的,通过这几年的调整,各方面确实步入到我能够抽身的阶段,时机相对成熟了。

第三,更重要的是,现在公募受的限制还是非常多,当我觉得市场不可为的时候,我没有什么办法,只能不参与,或者参与的少一点,最后少跌点。

我原来的风格,牛市里面跟得上大家,熊市会比别人少跌一点,拉长看还行。但是我自己的内心深处,还想往前再走一步。

我原来想,在弥补收益上面,可以在选股尺度放大一点,但我发现没办法,这是性格问题,当觉得不舒服的时候,我就下不去手,只能等别人弄完了,(泡沫)结束了,然后才好一点。

2015年我说过一句话,一个绝对高估的市场和一个绝对低估的市场都是金矿。以前,在市场低估的时候我可以积极有为,但绝对高估的市场就没办法,做不了事情啊。

现在衍生的东西多了,可以做很多事情。

比如,现在的投资范围,通过互换,基本上哪个国家都可以投了,这是公募一直不能做到的。我原来两个基金只能投A股,契约也没法改,港股都涉猎的很少。

另外,这两年场外的期权规模非常大了,各方面越来越接近成熟市场,只要有个想法,原来不可能的事情,现在都能尝试,基本能实现投资想法,这是挺好玩的事情。

2 小雅:你是不打算退休,想私募做到老吗?

董承非:我自己的兴趣是做投资,我喜欢干这活,而且我发现,自己很多想法跟别人不一样,如果能验证自己想法是对的,成就感也挺高的,当成功投了一些企业,我会很有成就感。

我最初的想法是,就窝在哪个地方算了,但我是不会社交型的性格,有朋友劝我,你窝个几年以后,可能跟社会就脱节了,我想想也挺害怕的,那就出来跟别人合伙,肯定就是找熟悉的人。

杜总(睿郡投资创始人)也做了很大的牺牲和让步,让睿郡成为一个合伙制企业,对我来讲,这是很大的吸引力。

3 小雅:对那些自己不熟悉的海外市场和投资工具,你有强烈想要去参与的冲动?

董承非:也没有说那么强烈,只是阶段性会有很强烈的这个想法。

因为公募基金只有买入并持有一种方式,但这只是国际上投资流派的一个分支。我觉得,量化在国内现在已经很成气候了,对冲乃至于很多东西,在国内肯定也会成很大气候。

最近几年资本市场的发展,条件已经具备,我希望自己在这些方面去探索一下。

4 小雅:这些东西你擅长吗?万一不擅长呢?

董承非:对,你这个问题非常好,所以只是想法而已。

但是你有一个想法,一定要去实践,我有可能做成,有可能做不成,去尝试总是好的。如果在公募,只能是在想。

“我是一个策略性选手”

5 小雅:如果总结自己的基本投资逻辑和投资框架,你会怎么总结?

董承非:我用了好多年才认识到,我不是一个纯自下而上的选股型选手,我头几年的选股能力一般,我是一个策略型选手。

第一,历史上,我的仓位还是会波动。

第二,历史上,我们会做很多(选股之外的)事情,当时大家没怎么做的时候,比如套利、定增,我们都做的挺多的。

我一直说,我们的核心理念是风险收益要匹配,我时时刻刻都在衡量风险、收益。

这就是说,我是对策略是包容的。我在不同市场里面,找到一个方式,无论是投资品种,还是工具,让自己觉得风险和收益是最佳匹配的,而不只是局限在选股上面。

我跟我们研究员聊天说,早几年,历史上的牛股跟我们兴全都没有关系,苏宁如日中天的时候,我们从来没买过苏宁;我入行以来,从来没买过一股茅台,但我们为什么会业绩还行?

最核心的就是找到最佳的风险收益匹配,可能杨总(前兴证全球总经理杨东)是这样的人,我受他的影响会比较大。

现在我们应该选股还进步了,有些牛股是兴全挖掘的,这说明我们选股比以前要好一点。

6 小雅:在你看来,什么叫策略型选手?是不是哪儿有机会就去哪儿,风险大了就跑远一点?

董承非:对。什么叫策略性选手?这是个信仰问题。

真正自下而上的选股者是:我就信仰这个公司,它能让我穿越牛熊市,是我利润的所有来源。

但策略性选手对这个就没那么相信。我是宁愿相信,我的策略能够让我回避风险或者赚钱。

比如,我如果拿到一笔新钱,在构建组合的时候,我首先想的就是,这个市场可为不可为?第二想到的是,根据产品特性,我大概投入多少进入市场有所为,让我的产品能够承受得住。

我记得,兴全新视野是2015年发行的,一次熔断、二次熔断,第三次熔断,才把我搞到水面下面,但也很快就起来了。

我一直是十几的仓位,在那个位置苦苦的挣扎。按理说,2015年9月份那波反弹挺大的,兴全趋势是老产品,仓位会高一点,可能在30%~60%之间,兴全新视野是新产品,没有安全垫,我就一直没有安全感,而不是说我就相信某个公司,就重仓买入。

事后看,当时有些公司,比如美的,跌到非常便宜,有些人就“哗”地重仓杀进去,赚了很多钱,但我对市场一直没有安全感,一直就仓位不高。

直到第三次熔断以后,我当时说,市场如果再回撤30%,我如果是40%的仓位,假设我的选股没有阿尔法,那就是跌1毛2,到8毛8左右,持有人可能也能接受。

你看,我做综合测算的时候,是说我没有阿尔法的,自下而上的选手绝对不是这样的,他肯定相信自己能选择最好的股票,自己是有阿尔法的。

经过三次熔断之后,我当时算,如果点位再回撤35%,我忘记当时指数是多少点了,我记得是干到2000点,我当时说,如果真的干到2000点,我就ALL IN了。在那种情况下,我的仓位才开始慢慢升上去了。

从头到尾,是策略在支撑我的很多东西,而不是说我选美的,我认为它很好,就相信它,就怼在美的里面,这不是我的一个大的信仰。

7 小雅:你有很好的长期业绩,有没有分析过最主要的收益来自哪里?

董承非:我没做过太细的分析,金融工程都会做,我也会看一下,但我不太care那个结果。

如何判断市场可为或者不可为?

8 小雅:你用什么方式判断市场可为或者不可为?

董承非:其实市场呆长的人都知道。你说市场贵还是不贵?你也知道。

9 小雅:我不知道。其实,这是个概率问题。

董承非:对。那只是说是一个概率问题。不,贵和不贵,市场处在春夏秋冬,到底是热还是不热?随便一个人都判断是对的。

10 小雅:大部分人判断是错的吧?否则,大部分人就不会去追涨杀跌了。

董承非:不,专业投资者中,10个人里面9个人都是对的,绝对是对的。

只是说,因为热还可以更热,还可以更高。有的人说,我在这地方下车以后,我有可能~~

这是方式、方法的问题,大家对持续时间或见顶时间的判断有分歧。

11 小雅:很多人是用结果来说热与不热的,比如,如果当时真的从6000点涨到了10000点,大家也会觉得,当时的6000点并不算热。

董承非:你这样就陷入到永远不可知论,在6000点的时候,还有2015年的时候,你随便问个人,都会说不便宜了,至少,我圈子里面的人都说不便宜了。

12 小雅:2015年看“4000点才起步”的人,也是很多的。当时很多趋势基金经理,他们也是真信的吧?

董承非:这个问题的分歧,不在于贵或不贵。大家都知道贵了,但大家也知道,有可能更贵。

在很多人里面,这个(估值)变量不是很重要,很多重要变量是政策啊、流动性啊。当时虽然贵了,但流动性很好,对不对?

你说,去年一个月卖1万多亿基金,大家觉得热不热?只是说,是不是可以更热的问题,大家对于(牛市)持续的时间有分歧。

回应内部交流纪要争议:

“去年的减仓策略是有效的”

13 小雅:当时(2021年2月),你的一个(熊市)观点纪要流出,争议很大,现在回头来看,你觉得当时算贵吗?

董承非:那当然贵了,那没什么话好说的,有很多股票是很贵的。

我当时说了,在这个位置上,基金要整体赚钱不容易,可能极个别的基金会赚到钱。

我是从来不会想着我是基金里面最聪明的人,我也不觉得自己的选股一定比别人要怎么样。

很多人也在诟病,说我没有参与新能源,但新能源我是不会参与的,我就没有想法去参与。

说老实话,整个新能源汽车,就宁德时代我还可能看看,我是认真想过的,而且就差了那么一点点,如果我把自己的安全边际放开一点,我就进去了,但它后来涨上去以后就.....

14 小雅:你是在什么时候犹豫了一下?

董承非:就在它趴在下面的时候,当时我们有个研究员出了一篇深度报告,我们讨论过,大涨之前我是认真考虑过的,但就是纠结在一两件事情上面,就没有下手。

没有下手,你可以说是错的,这是有可能的。但再重复一次我也不会买,你可以说,我低估了这次的行业贝塔,我没想到会这么猛,这可能是一个错误。

但是以我的性格,涨高了我也不会买,因为在当初的位置上,因为一两个点,我没能说服自己,它涨上去以后,难道就说服我了?我还是没说服自己。

在整个新能源车产业链,我觉得中间的就隔膜还可以看看,其他的电解液,正极、负极,我认为都不值得投,我都不愿意耗时间精力在上面,它就是普通制造业嘛。

其实,我们内部对茅台也讨论过好几次,我们有基金经理助理,原来是看TMT的,他写了一份茅台的报告。

我说,你大胆想象,茅台能看到多少亿市值。他写好,我看完以后说,你就看这么点啊。

15 小雅:看到多少?

董承非:好像到最高也就十几、二十的空间,那我说,我才懒得买呢。

因为当时我认为,市场已经处在大体上处在不可为的阶段,从我的风险收益的匹配上来讲,已经在我心里很不安在位置上了。

你说,我(当时)一定能看到新能源会有这么大一波结构性行情?我是没抓住,但是这东西谁知道呢。

2015年,很多人都觉得(行情)不可持续,但大家会说,每次到后面的时候(牛市冲顶),是最肥的一节。关键是,最肥的那一节,你吃不吃?

当时我还跟一个朋友聊天,他说这么大的势,见顶一定是双头。我说,单头、双头不知道,我觉得不舒服了,我就愿意先撤出来,我也没想到最后是单头。

这就跟我现在做法一样的,我觉得不舒服就不搞了呀。

这次见顶以后杀下来,是很平和的,但这在当时是搞不清楚的呀,万一最后不是这样的,你不是惨死了?那何必呢。

因为我做决策都是左侧,买和卖,我都习惯做左边决策,决策的时间长了,思维惯性一直在那边,就没办法,有时候只能选择不去冒那个风险。

16 小雅:当时你降仓了,事后看起来,你好像也没比别人少亏?

董承非:还可以吧。去年到我走(离任)的时候,最差的时候也就亏一、两分钱。

去年的情况,不是我亏多了,而是因为别人抓住趋势性行情,赚的挺多的。

我的持仓里面,主要是**(地产公司)亏,保利是我的重仓股,我走的时候是最低点。假如我的组合拿到年底的话,其实没那么被动的,它后面那波弹的很厉害。

我们这个行业,你用后视镜看,说对和错都可以的。但我们是在起点做决策,万一不是去年那样,万一是“咚”的一下往下了呢?我很难说市场一定是怎么走的,很多股票腰斩也正常啊。

(2021年)1月份的时候,绝大部分核心资产在暴跌后,先后慢慢地往前在走,有人可以说,我的节奏踩得对,我先踩这个,再踩那个。

但我从来不是这么考虑的,说我有这么牛的选股能力,这就是我说的本质区别,我是一个策略性选择,反正我的策略,至少能让我以后亏不了太多,有时候的下跌,你是不知道的。

2008年那一波下跌,我跌了四十几,还是全市场前20名呢。

我一直说,没有盘算到的东西发生了才叫风险,不是说我预测到了什么风险,那不叫风险。

风险的意思是,我在组合里面根本就没考虑进去。我对所有可能都持开放态度。

当初(减仓)到底是对还是错?从我的角度来说,减仓肯定是对的。

我那两个产品都没有底仓限制,兴全趋势和新视野的仓位都可以降到零,但这就是我的决策系统,就是我不做极端的决策,我就追求中庸。

任何决策都在考虑:万一我错了,怎么办?

17 小雅:现在你做私募的话,你会做空仓的动作吗?

董承非:我可能会降的比那时候更低一点,因为私募的要求会更高,但我也不会降到0,因为你也不知道会怎样,我对自己的任何决策都在考虑:万一我错了,怎么办?

18 小雅:站在当时的角度,你还有另外一个风险,万一减错了怎么办?

董承非:我不是说了,我比别人少赚二三十,我也能接受吗?

19 小雅:踏空也是一种风险。

董承非:对。好歹我的持有人都知道,我的风格就这样子。

我认为,我当时减股票是对的,减完的股票,后来都跌了好多,只是说,当时我有两种选择:

第一,减得更彻底一点。第二,扑到新能源里面。

去年主要(行情)还是新能源,但我不会选择新能源,因为我已经觉得市场不可为了,我还要挑一个估值让我不是很舒服的板块再搞进去,这本身是矛盾的。

这可能也是我的一个缺陷,我对这种热门板块,总是存在着怀疑和没有安全感。

20 小雅:在那个内部交流纪要传出来的几个月前,你在某个渠道路演时提到,3000点以下随便买,但是3500点你又如此看空。3000点和3500点有多大区别?

董承非:以前我们是用指数点数来衡量市场的,但后面我发现,现在主要的指数,包括沪深300、中证500,都不能够衡量整个市场的热度。

我觉得,应该用公募基金中位数来衡量,因为公募基金是跟市场热度最紧的。

21 小雅:判断是不是热了、怎么做仓位选择,更多只是一个感性认知?怎么提高决策的科学性?

董承非:也不是感性认知的层面在理解它,我也做了一些量化的东西,只是量化的东西永远是,你从左边说也可以,从右边说也可以。

去年公募基金的发展,按照一季度的情形,把我们10年的活都干完了。如果乘上4,相当于一年等于行业20年的发展,这肯定是不可持续的,资金流入肯定在一季度是见高点的。

第二个,从自下而上的看到很多东西,我觉得是算不过账来的,所有东西都是这样的。

比如,茅台的基本面基本是没有分歧的,分歧主要在于估值,我们TMT的研究员给我算茅台的空间,最后都没说服我。

22 小雅:TMT研究员给你算茅台的估值,当然说服不了你(笑)。

董承非:TMT是最敢给估值的,也只能给出这样的估值。我们说的是估值嘛,不讨论基本面。

我想说,任何决策都有可能会犯错误,我永远在衡量,这个决策下去以后,冒的风险到底是多大。

对我来讲,少涨一点不是个事儿,踏空对我来讲,我倒不是很在意。

选股的进步:胜率比前几年高出很多

23 小雅:虽然你说自己选股能力不行,但整体肯定不算差,有没想过在选股上再加长板?

董承非:我自己觉得已经进步很多了。

这几年,我意识自己是一个策略型选手。但其实策略分几类:一,选股策略;二,择时策略,就是大类资产策略。三,套利策略。

我认为,自己在择时和套利策略上面还可以,但在选股上面是有短板的。

回顾2013年之前的重仓股,我没有成就感,很多持仓都是不用去调研的,招行、平安、福耀、宝钢啊,都不需要我调研的,搞的没有成就感。

但过去这5~7年,我的80%投资精力是在完善选股策略,我做了非常多的尝试。

纵观自己的选股,比以前还是进步了很多,包括对企业的了解、理解,对公司、行业的理解,我觉得至少是越升了一个层次。

24 小雅:你在选股上的进步,体现在哪里?

董承非:我在2014年、2015年挑了一批股票,我认为是有潜力的公司,它们能够走出来,最后是10个股票里面折了六七个。

但我这几年挑的选股,比以前成功的概率高很多。我说的同样是市值不大的公司,不是大白马,大白马反正已经是这样了。

25 小雅:选股是不是成功,你的判断标准是什么?

董承非:选股是不是成功,不是以股价涨跌来论的,股价有时候突然炒个概念,就涨上去了。

而是说,我在买之前对它有一个描述和设想,最后结果大差不差,那才叫成功。这体现了你对很多东西的把握,包括对商业模式、管理层、行业演变的看法。

每个都是这样选股的,但在每一层、每一个细节,每个人的感悟肯定是不一样的。比如,怎么理解商业模式?怎么看人?

我一直觉得,最高境界的投资就是看人,有的人天生看人能力很强。

我们是理科生,也要学着慢慢看人。看管理层,我第一次见面是什么印象,我会描述、设想你是什么样的人,再推演未来你会怎么样。过一年、两年、三年以后,再来看我看人准不准。

这是一个可以无限的事情,是我可以一直沉浸在里面做的一件事情。

26 小雅:投资结果并不完全是自己的选择,还有市场的选择。比如,可能我选了一个公司,它挺好的,也按照我的想法在走,但可能这三年还不如就买茅台。

董承非:看你要追求什么,如果买一个东西,就是追求业绩、排名,那我很难一直对投资有非常高的乐趣。

我现在这种状态,跟大学生打英雄无敌一样的,看到一个宝,打开箱子一看,挺好玩的,而且我觉得挺有成就感的。

最不喜欢to g的商业模式

27 小雅:选股上,你有些什么可复制的方法,可以用在不同的行业领域。

董承非:选股,我完全是跟巴菲特学的。巴菲特选股就是考虑4点:商业模式、护城河、管理层,最后是价格,我基本是按照这几个框架去把握。

但实践中的难点在于,没有公司是完美的。大家都说好赛道、好公司、好价格,但这些要同时都具备,概率是很低的,这说明市场是处在比较极端的时候。

本质上,还是要根据市场、根据组合需要做取舍。

28 小雅:在你看来,什么是好的商业模式?什么是不好的商业模式?

董承非:我们在复旦有一堂课,专门讲商业模式,说来就话长了。

多年前,媒体采访我的时候,医药股正如日中天,记者问,你为什么没有医药股?我说,在我看来,医药行业是to g(to government,面向政府)的行业。

29 小雅:包括cxo吗?

董承非:cxo的商业模式是不好的,它是to b的。

在to c(to consumer,面向终端客户)、to b(to business,面向企业)和to g当中,我最不喜欢的是to g。本质上,(医药)是to g的行业,它的客户只有一个医保局是大头。

我看了多年,to g的公司好像都没有好结果。对于to g的行业,我是非常警惕的。

to b的行业就像N公司(新能源电池公司),N公司还算tob里面好的,L公司(光伏公司)属于to b里面的hard模式(注:指经营更困难的商业模式)。

to c的商业模式就很好。随便看一下家电股,比如H公司,算是家电行业竞争力不行的,但它的资产负债表和利润表,比其他很多to b行业里、有优秀企业家的公司都好很多。

有的行业老板很优秀,但困于商业模式,这属于商业模式不同带来的,这是出身决定的。

大体上,我宁愿找to c的商业模式;to b模式我也不完全排斥,会从很多指标来看,比如ROE指标,看看到底它在产业链里面的位置。

30 小雅:to g的行业你肯定不去,在to c的模式里,你有绝对不去的地方吗?

董承非:第一,墓地我肯定不买,我对这个很忌讳的。

(福寿园很赚钱,你不买吗?)不不不,我不买。

在其他to c的里面,首先,我认为to c的公司,有时候不是商业模式的问题,而是格局看不清楚。就是说,有没有新的玩家出来。

比如,妙可蓝多把奶酪棒引入中国以后,马上又有妙飞、伊利进入市场,怎么判断行不行?

第二,我纠结的是估值。比如海天,不用担心它的行业地位和竞争,它让你搁在这个地方的是,它的成长性和估值怎么匹配的问题。

做组合、做选择的时候,到底选不选它,是你的核心理念支撑的,这没有对和错,只是说理念不一样。

to c的商业模式是很好,但很多to c的公司一上来就估值很高。比如医美,行业模式很好,但一来就是ps(市销率)100倍,你怎么弄?它在未来是不是一定胜出?

我看过,医美好像全世界没有大公司,我对这种东西会稍微警惕的,我会提醒自己:一定有什么东西是我们没看到的,也许是我们对这个东西还没有认知到。

当时园林公司如日中天的时候,我就说,全世界好像没有这种大公司。事后看,当时所有人对有些因素是(没有认知),随着时间推移,一些风险点才会暴露出来。

买股票之前,就要想好拿三年

31 小雅:你早期重配平安、招行,逻辑是什么?

董承非:是一种本能。

回过头来看,我从业也蛮遗憾的,就是做投资时间太快了。

我2003年进公司,从2003年到2004年,公司开业之前,我都在做产品,公司把我招进来,就说做量化的,当时设计产品里面有量化的部分,都是我在编程,搞这些东西。

2004年,公司发了第一只产品以后,我才开始做研究,看了一年半行业,我就走向投资了,2006年就做基金经理助理,2007年就做基金经理了,成长速度是非常快的。

我是学数学的,没有学过商科,账算得可以。我为什么买这些东西?就是计算器用的还可以,它们便宜嘛。

但你说我对行业有什么洞见,那时候是没有的,就是一种本能,永远在选一些最便宜的东西。

数据(基金业绩)是很好看,2012年拿到晨星奖,感觉好像挺好的,但在2013年、2014年,我发现,这么做下去,自己没有成就感。

后来,我尝试着去理解行业,理解企业家,我第一个尝试就是恒立液压,我从2013年开始买,一直买成第一大股东,一直到2019、2020才开花结果。

我是60亿市值进去的,我走的时候,大概是五六百亿市值,但它最终涨到1800亿。

32 小雅:第一次尝试对你的影响非常大吧?

董承非:对,我发现,做这个事情很有意思,也让我很有成就感,我可以悟到很多东西。

我后来一直鼓励后面的人说,买一个股票之前,你就要想好,买进去就要拿三年,等三年以后再把这盖子揭开。

我的想法是,你拿一个股票,一看不行就剁掉,和即使不行,你就在里面持有三年,你的感悟完全是不一样的,收获也是完全不一样的。

很多东西不是用来量化的,你就会发现,这个事情很好玩,这是一个无止境的东西,我们原来玩的所有游戏,业绩都是排名,一定程度上就是一个有限的游戏。

后来,我越干越起劲,包括调研,很多时候我都自己一个人去的。

后面几年,我买的股票,跟我们公司很多同事不太一样,我们研究员推的股票我也没怎么买,我都是自己哼哧哼哧搞的,我觉得挺好玩的。

我们以前还是靠调研各种信息,依靠研究团队,不行就剁掉,行了再买回来,这是在赚信息的钱和团队的优势。

什么叫对的选股能力?就是我们买10个股票买进去,持有3年不动,3年后我们来回顾一下,到底是对还是错。从这个维度来总结,我觉得自己比以前的概率提升了很多。

大资管公司的好选股,一定是种树模式

33 小雅:很多公司你拿了不止三年,A公司(保险行业)你拿了四十几个季度,算下来是十几年。回过头来看,你觉得,A公司算是一个成功的投资吗?

董承非:A公司的问题,是什么时候卖的问题。这也是要经过很长时间的摸索,才会知道自己什么时候卖。

我认为是拿过了,如果我不拿这么长时间的话,其实还可以。

行业不行的时候,我肯定不会比别人晚知道行业不行,但我那时候跟我们研究员说,没事,企业家会替我们操心的。

结果回过头来想,第一,这个行业的周期比我们想的要长很多。第二,我感觉,企业家也犯了不少的错。

关于选股,我一直开玩笑,我们很多选股策略叫做摘果子,摘完一茬,总赶着换个地方再摘。

但真正好的投资应该是种树。就像张磊,当京东还在PE阶段,还是一颗种子的时候,他说这能长成一棵大树,就下注了。你一路走,不停的有这个能力,过10年以后,发现都有了一片森林了。

我觉得,一个好的大型资产管理公司在选股上面,一定是种树模式。

34 小雅:也不一定非要种树,我就买茅台,坐在一个“面包树”下面,天天等着它掉果子,天天坐在那儿吃,不香吗?

董承非:对于茅台,我觉得是信仰问题,我对茅台就没有信仰,我一直不认为这是“面包树”。

35 小雅:你不是擅长算账么,它每年都有大量的现金流入。

董承非:茅台分歧的根源在于,你对很多假设的认不认同。其实茅台的盈利预测很好做,5万吨(产能),多少钱一瓶,利润是多少。

假设2000块钱一瓶出厂价,平均下来一吨就是400万收入,5万吨就是2000亿收入。

因为茅台的税很重,基本上利润率50%是到顶了,茅台到1000亿利润我是能想象的。

但是茅台再有多大的利润,取决于你对这个产品的信心。如果它没有成长性了以后,就看你给多少倍,对吧?

为什么我没有买过茅台?第一,我不喝酒,我做研究员的时候,就没有体会到茅台那么好。

第二,那时候,一瓶茅台才200块钱,你说,自己一定能看到茅台2000块钱一瓶是常态?

其实,茅台的分歧在于你对终值的认不认同,我是看着茅台从200多块钱涨到2000块钱,错过了,索性也就错过了。

36 小雅:这可能跟你们的研究深度不够有关系?

董承非:那时候茅台就是我研究的。我最早是消费研究员,当时人少,我是消费+TMT研究。

我做消费品研究员的时候,公司在消费品赚了很多钱。

当时,晓明(睿郡资产合伙人王晓明、前兴证全球基金公司副总)在的时候,10个点双汇,10个点五粮液,10个点伊利,拿的很重,我那时候做的还算可以,所以会提得那么快。

所有未来的展示都是概率

37 小雅:消费股研究出身的人,更容易相信竞争模式,相信护城河,很多是纯自下而上的选股模式。为什么你最后选择了策略型投资?

董承非:这可能跟学数学有关系,学数学的人都觉得数字是最可靠的。

对我们来讲,所有未来的展示都是有一定的概率,而不是我笃定说,这个小苗一定能长成棵参天大树。

有的人就认定会成大树,all in一把,赌对了,最后成了,我们永远不会这样子做的。

我为什么会一直错过茅台?因为在所有白酒里面,茅台是时时刻刻的有溢价,所以,我们历史上买了很多五粮液,这就是思维惯性在,同样两个东西,我总是买低估值的。

我做研究员的时候,五粮液和茅台江湖地位差不多,现在差很远了,但是2003、2004年,我一个刚毕业的小伙子,又不喝白酒,我没有这个洞见。

38 小雅:某种程度上,数字已经对你造成了负累,你现在为什么还没有抛弃数字思维呢?

董承非:是啊,但人就是这样子的,性格是天生的,稍不留神,你的本能就发挥了力量,只能时时刻刻提醒自己说,不要陷到里面去,然后在这个基础上进行改。

还有很大的一个问题在于,大家对风险的理解是完全不一样的。比如,要对一个公司建立信仰,长期持有,这是很难的。比如,对企业家的了解,你以为你很了解他了,其实没有。

有些人确实是(能做到),但大部分人说,我就信仰这个东西,没那么容易的!

A股有多少个企业能有这样的信仰?我们做成长股投资,多少公司是真正做成了,没多少,凤毛麟角的,再加上你自己犯错的概率,这是很难把握的。

跟市场最大的不一样:

任何决策都会问,如果错了怎么办

39 小雅:你觉得,投资中最大的风险是什么?

董承非:投资中最大的风险就是,我认为我知道了,但其实我不知道。

做任何决策之前,我肯定是把每个变量都想一遍了,然后再做决策。很多事情的发生,大部分时候都在我的(预期)里面。

但什么叫最大的风险呢?就是我压根就没想到过这个问题。

比如,2008年金融危机,我们降仓是一种本能,因为不便宜了去降仓的。但我认为,A股没有一个人能预测到2008年的金融危机。

我们外方股东2008年几月份过来,我们问他美国的事情,他还说没事,最后搞到这么动荡,才发现是这个局面了。

我做决策最怕的是,没有考虑到的状况突然蹦出来,那就很讨厌的。

40 小雅:自下而上选股的人一般会说,投资最大的风险是看错公司;做策略的人往往是说,没有看到的风险是最大的风险。这可能根源于你们在信仰上或者说底层逻辑上的差异?

董承非:我一直说,做投资一定要自信,但不是盲目自信,这之间一定是有个度的把握。还有,乐观和不盲目乐观之间,也是有个度的把握。

做股票你说不乐观,你做啥股票呀,你就做债券去了,你骨子里面一定是乐观的。

2018年的时候,很多人讨论国运,我就跟人家说,讨论啥国运啊,难道你有可能跳开这个船?既然在这个船上,就不要讨论国运问题,我们就讨论股票吧。

那时候,其实很多东西很便宜了,从2018年三季度开始,我就一直说买买买。

但我从来不会说,自己的决策绝对是对的,我怎么牛,我从来不相信这个。

做任何决策,我都会想想:我错了怎么办?如果错了,哪些是我不能承受的?这是我们最大不一样的地方。

41 小雅:你跟市场其他基金经理,还有哪些不一样的地方?

董承非:我的想法跟大部分人不一样,这是我的性格决定的。

有时候,一堆人去旅游,走着走着,我发现我就一个人走到一个角落里面去了,这是天生的。

我的很多股票为什么会卖掉?就是因为很多人都觉得它行的时候,反而让我很不安。

无论是买和卖,我都是做左边决策的,当大家都说不好、不行的时候,我反而会去看一下。

锁定风险的同时,如何增厚收益?

42 小雅:你怎么定价?比如,地产行业你是严重看空的,但去年哪怕是股票仓位大减了,你还留着一些地产股,它们没有成长性,但股价很低,你怎么看估值的合理性?又怎么做组合定价?

董承非:定价的时候,我会看它未来几年能带给我的复合回报率,大体上是不是符合我的收益率要求。

因为我原来是偏好低估值的品种,所以,会下意识地买低估值的品种。

为什么我会买B地产?因为上一轮S银行,我是从15倍PE进去的,S银行的业绩增长了3倍,结果估值降到5倍PE,我没赚钱,后来把S银行给剁了。

我后面想,B地产已经降到5倍PE了,我在5倍买进去,它每年有百分之10%的成长性就可以了。我问研究员有没有,他说,应该有。

2017年的时候,我想,10个点的成长加5个点的分红,一年给我15%的回报,符合我的要求,而且我想,我买的是根正苗红的地产公司,不会出现乱七八糟的幺蛾子,就买进去了。

地产我只拿了**和**两个公司,我觉得它们不会破产,而且是受益的,别的地产股,我看都不看。

另外,我也会衡量市场对它们的预期,和我自己对它们的预期之间有多大gap,因为地产从来就没热过,这可能是个思维惯性,我老是会陷到这个里面去。

B地产和我上次拿是S银行是一样的结果,这两个投资都不是很成功,应该是两个教训。

43 小雅:A股对成长性的追求一直是比较高的,你有没有考虑过,增加一点持仓的成长性。

董承非:我现在比原来成长多了,但因为我比较喜欢配的平衡,我有成长性的部分,也会有价值类的东西。

我不会去压一个风格。比如沪深300,别人不看,我还是看的,它里面有大量价值类的比重,那我肯定还是要配点价值类的。

比如,我拿了地产十几个点,你说高吗?也不高。考虑到金融整个在沪深300里面的比重,其实还是低配的。

有些机构投资人问我,为什么配置保利地产,我说这属于自上而下的配置思路。只是运气不好,这个自上而下的部分,在这段时间里面实在是表现的不太如意。

但我有自下而上的成长类的东西,也有表现也非常好的。否则,我早被市场淘汰了。

44 小雅:投资者喜欢你能帮他们锁定风险,但也会想,你是不是可以把收益空间再打开一点。

董承非:我也这么想,这已经困惑我很长时间了,为什么我要做出转变,这是很大的一个因素,因为我想明白了,我在公募里面,很难做到这一点,我不可能改变自己的性格。

我一直说,市场的春夏秋冬,春天的时候我会非常积极。

比如,2018年年底,公司发了一个养老产品,我跟基金经理说,一周建完仓,我们就一周建完,没想到,过年就开始大涨,我那时候仓位压的也很重。

再比如,2013年下半年、2014年,有人问我,你的仓位是多少?我说120%。

当时,兴全趋势有80个点的股票,但是我有40个点的转债,这40个点转债是买了20个点,拆了20个点,所以我说是120%的仓位。

但问题是,行情到了一定程度,我觉得没有安全感的时候,我就下不了手啊,不可能说我不认同,我把眼睛一闭蒙进去?我没办法啊,人不可能两头都沾的。

我最后想明白,虽然我这几年的选股已经比原先尺度大很多了,比如买湘电、三安、鼎龙,这在我以前绝对不会买的。但关键人家是满仓,别人敢搞那些东西,我还是跟不上。

我发现,在自己的基础上再走一步以后,感觉效果也不太好。

我就在想,有什么能弥补我的收益?人只能基于自己的性格做决策,我不一定要跟拼别人胆子大,但我可以通过另外的途径来弥补。

以前,当我觉得不舒服的时候,很多时候是只能歇着了,现在我可以做一些事情的。

比如,可不可以做配对交易,把一些风险滤掉,如果我研究做的好,别人如果跌的时候,我能不能不跌或者赚点钱?

我认为自己是可以的,至少历史上的几次,我认为还蛮成功的。

当然,不一定能做到,只是我有这么强的想法,长期看,会不会把我的复合收益往上走一走。

永远比市场偏悲观一些

45 小雅:在择时策略上,你过去有过什么得失?

董承非:失的部分会像你说的,会踏空。比如2009年,我搞了一个双防策略,买了二十几个点的消费,上半年很被动。

2009年是三朵金花行情,有色、煤炭、地产,4万亿(国家投资计划)以后就是大周期,我在上面暴露是严重不足的,很被动,一直扛到8月份突然崩掉,我才缓过气来。

在择时上面,我最大的风险暴露就是会踏空,因为对市场的整体情绪来讲,我比市场永远是稍微偏悲观一些,这会错失机会。

46 小雅:这是你主动暴露的风险?

董承非:不,2009年应该是我的错误。

回头看,我本来是翻多了,但在翻多之前,我想出去看一圈,就一个人跑了一圈调研,看得拔凉拔凉的。

我记得,我到淄博去,出租车司机当时说,当地某资源公司都停滞了,你知道吗?我说,这个场景,哪是什么股票机会啊!

当时,我对政策没有这么深的理解,被眼前的景象给吓到了。我当时就说 ,PE看看就可以了,但PB从历史上看还偏贵。

我本来是乐观的,调研一圈回来就缩手缩脚了,搞一个双防策略,结果,股票仓位在2009年一直不高,而且上半年的品种是搞消费,结果惨死了。

47 小雅:这情形让你再来一回,还是会这样?

董承非:不会,那是个错误,当时对很多变量的理解没有那么深刻。

股票涨跌是由非常复杂的系统决定的,它不是单变量模型,而是一个多变量模型,而且在不同的历史阶段,起决定因素的因子还完全不一样。

对市场变量因子的理解,是需要时间积累的,那时候,我明显是对政策因子理解不透。