记录:2023年万科年报及业绩发布信息跟踪,2024年4月15日星期一。

对投资万科,我犯下严重错误:在中央明确做出行业供求关系发生根本变化的战略判断,并为行业新发展模式转变出台一系列重要政策措施后。我依然:习惯性的预期V型反转,习惯性的依赖历史数据,习惯性的制定安全边际,导致掉入价值陷阱中,且严重犯错,就是如此。

同时,对美国房企的行业对标,清楚显示08年金融危机期间的经营与市场估值状况,但我却选择性忽视,并幻想着中美之间的城市化进程严重差异,我国的楼市和房企不至于如此。结果是,必须是我错啦。

我没找到更好的应对方案,只能被动选择“熬着“:24年万科股东大会上,管理层坚决降低杠杆,2年1000亿,5年减半。简单计算下,2021年峰值至今,已连跌3年,再加5年,大概8年期走出低迷周期。对标DR HORTON,万科再超峰值,至少也得10年起,周期越来越长啦。反过来想,极有可能存咋一个超级狗头金的机会:毕竟PB不到0.2倍,对标霍顿房屋,自2008年底最低市值12亿,上涨至如今的556亿,18年/46倍,不算股息折合年化回报25%左右。

问题清单(注:经营最糟糕的时候,更容易发现问题):

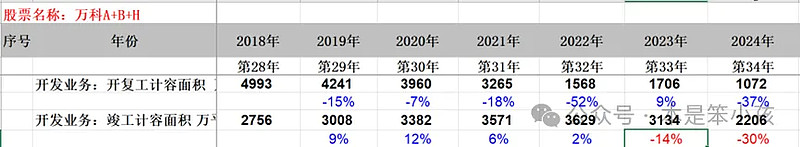

1. 2024年计划竣工面积同比-30%,意味着利润率不变,开发业务利润将再降30%。同时,2024年计划开复工面积再降,以及持续2年的降低负债,是否可以认为:至少2年都是开发即售业务核心利润继续探底期?计提减值+低利润率,至少还得2-3年,才能全部消化完毕?

2. 精细度,调结构,提增量,非住宅类的资源库存去化了376个亿,车位我们销售了96个亿。但年报显示:已完工开发产品(现房)1077亿,同比+10%,请问为何没有采用强力的以价换量的手段进行处置?

3. 总对总融资方式改变,管理层完全没预料到,总部的现金会消耗干净,那是相当被动局面。反过来,项目融资方式,资金封闭管理,只有以价换量,才能项目平衡现金流?

4. 非开发即售业务(转型业务)烧啦太多现金流,龙湖+华润置地是否存在同样的问题,而且是表内重资产?龙湖第二曲线的收入已占集团14%,利润贡献已超集团的60%。

5. 没提及物流地产业务如何处置,明确是商办+财务投资,进行毫不犹豫的止损卖出。假设持续5年,大概去化1000亿(账面成本),投资物业评估值1400亿,能创造多少账面利润?因为万科的资产是按原始成本入账,卖的时候有利润。这些经营性业务的大宗资产交易,它不是一个成本逻辑,是现金倍数的逻辑,经营性的现金流越多,它就越值钱。

6. ROE=4.9%,创历史最低值。比较历史最高值=21.7%(2018年),变幅为腰斩再腰斩。再熬5年,有息负债降低至最安全水平,同时经营好转,ROE能达到什么水平?万科是否还继续以ROE为核心经营指标?

7. 行业对标:2023年FFO:华润置地=474亿,同比+38倍。龙湖=330亿,同比+2.3倍。中海=352亿,去年同期为-105亿。万科=39亿,同比+42%,依然极为低值。无论从绝对值,还是相对值,万科的差距怎么会如此之大?且对华润置地和中海,怎么可能是在签约回款持续降低+保持拿地强度的情况下,FFO大幅反弹?我完全搞不明白啦。

8. 地售比=46%,这是19年/20年拿地项目,高价地项目消化至少持续到25年,在考虑竣工面积计划安排,核心净利润将持续降低,至少到25年。在拿地端,超过40%的地售比,都很麻烦,华润的毛利率25%是怎么实现的?

9. 最重要事情:仅仅依赖“地售比”和“不拿地王”,是根本没有办法知道是否“买对地”,万科连续3年大幅计提减值,减少核心净利润55亿,未来还有多少减值?销售面积与土储面积错配”,不该多拿地的区域拿了囤了太多土地。部分拿地“区位,流速、利润”都质量堪忧,成为今日去化和利润隐患。

10. 现房库存之行业对标:中海地产:物業及其他存貨之已落成物業=1524亿,同比+44%,现房库存/签约金额=49%。华润置地:供銷售之物業(类现房库存)=827亿,同比+28%,现房库存/签约金额=19%。龙湖集团:持作出售物業PFS=604亿,同比-10%,现房库存/签约金额=35%。万科:已完工开发产品(现房)=1077亿,同比+10%,现房库存/签约金额=29%。那个房企没有存量现房,龙湖执行上最坚决,万科凑活,华润似乎不在意现房库存的大幅增加且比例最低,中海都卖现房嘛?从数据上看,似乎是华润置地在现房库存控制上最是坚决,但华润现房库存增加,现金流如何暴涨的?

11. 2023-2025 年度奖金方案,继续基于净利润为考核指标,将员工利与股东利益进行绑定。董事会主席和总裁 2023-2025 年度现金薪酬方案继续和年度净利润挂钩,并增加年度股价变动作为调节系数。2023 年度不再计提经济利润奖金 (2022 年:冲回人民币 1.06 亿元) 。长期激励机制将来是什么?以什么为导向?

以上问题,我没找到答案。

==== 以下摘要 ====

【取消分红】比如债券投资人他的公司不要分红或者减少分红,帮助公司更好的应对特殊时期的一个不确定性,保障经营的一个安全。要做一个打破31年惯例这个决定一定是非常艰难的。未来的分红方案也要综合考虑到市场的环境、公司自身的经营状况和发展的需要,结合各方股东的意见来制定。(注:现金流肯定是非常紧张啦。21年/22年,连续两年用负债进行分红,看起来也无法坚持,说明其融资端也非常紧张。降低预期:24/25年没有任何可能性分红,未来5年概率亦是不高,毕竟要有息负债减半。)

【行业发展趋势】城镇化进程还在继续,2023 年新增城镇人口重新回到了接近 1200 万人的水平。尽管我们的行业已经很难回到已经不可能回到过去的高点,但是行业前景依然广阔,目前超跌这个判断我们还是没有改变的。2011年是限购以来,刺激力度最大的一次,按揭利率都来到了大概近10年以来的最低水平。只要我们始终能为老百姓提供好房子好服务,万科就会有发展,万科就会有未来。(注:新房市场并未出现V型反转?原因在于,行业的供求关系已发生重大变化。)

例如:三井不动产,历史上它是一个绝对的重开发,重销售,重交易的这样的公司,但是在今天三井是变成了最大的reits管理人,管理规模是4.7万亿,来自于经营性的收入,利润占到了财务报表的70%。

【整体经营与融资问题】规模过快扩张时期,部分投资判断过于乐观,这些项目消化还需要一段时间。(注:计提减值+低利润率,至少还得2-3年,才能全部消化完毕?)

从总的经营情况来看,当前万科的确遇到了阶段性经营性困难,流动性短期承压。但是,我们已制定一揽子稳定经营和降低负债的方案,能够妥善化解这些阶段性压力。我们有信心,今明两年我们的债务规模将下降1000亿元,债务风险获得实质性化解。(注:特别关注用词,从未出现危机和重大风险的字样。)

是我们过往是总对总的信用制融资监管政策的变化,必须转向以项目制抵押的融资模式,一夜之间转过来还是有难度的。剔除预售监管资金以后的资金来源够不够,客观来说肯定是有压力的,因为我们的相当比例的资金在预售监管资金账户。第一个挑战是开发业务收支不平衡带来的挑战。第二大难处是融资模式改变给我们带来的挑战,或者说是总部的原来的现金流储备会被逐渐的消耗干净。第三个难题是我们的整个经营性业务的布局,已投接近4,000亿,我们的EBITDA 比例或者 NPI 率还没有达到银行的贷款利率。(注:总对总融资方式改变,管理层完全没预料到,总部的现金会消耗干净,那是相当被动局面。反过来,项目融资方式,资金封闭管理,只有以价换量,才能项目平衡现金流。)

【是什么原因导致了目前的挑战?】中央明确做出行业供求关系发生根本变化的战略判断,并为行业新发展模式转变出台一系列重要政策措施后,我们对融资模式趋势性变化的认识一开始不够全面透彻。经过集团经营班子认真讨论和深刻反思,我们认为这里面虽然有外部市场变化原因,但更多是企业自身在宏观情况和行业情况发生重大变化时,依然维持扩张惯性,未能及时调整。(注:投资者们不也是如此嘛?至少是我,习惯性的V型反转,习惯性的追溯历史数据,习惯性的安全边际,导致严重犯错,就是如此。)

转型业务超出我们资源匹配能力,过多占用了开发业务资金,规模过大也导致管理能力跟不上,经营目标未能按计划达成。出现投资冒进和失误,未能对行业普遍存在的“三高”模式进行更为彻底的调整,导致今天出现被动局面。(注:烧啦太多现金流,龙湖+华润置地是否存在同样的问题,而且是表内重资产?龙湖第二曲线的收入已占集团14%,利润贡献已超集团的60%。事实上,万科也曾评价转型成功的标尺就是第二曲线能实现50%的收入占比,50%的利润占比,这就是成功了。)

【应对策略】一是,确保安全底线。在销售端将坚守跑赢大势目标,保持经营层面现金流为正。通过大宗资产、股权交易兑现“蓄水池”,大规模增厚安全垫, 2024 年实现交易回款不低于 300 亿元。二是,坚定降杠杆。未来两年削减付息债务 1000亿元以上。未来5年付息债务要降一半。三是,聚焦主业,腾出有限的资源继续做好、做强核心业务,包括综合住区开发、物业服务和租赁住宅这三大核心业务。清理和转让非主业的财务投资,大力度地通过大宗交易和REITs,把我们的商业办公资产,希望未来几年每年能卖200亿。因为万科的资产是按原始成本入账,卖的时候有利润。四是,而不是一个光降负债,降完以后奄奄一息的万科。同时按照新发展模式,还需要保持一定的项目投资力度,这样才能更好地提升我们的经营回报水平。(注:保持适当的拿地强度?逆向拿地,没有可能,我估计5年期,依然是经营层面的低迷期。)

我们在嘉兴有个示范基地+更复杂一点的就是我们在上海的嘉定理想之地。

(注1:销售规模依然前3名,甩卖各类资产,上价格折扣,交易规模翻倍,这个以价换现金流的做法,来得晚了些,管理层也是人,这也难免。)(注2:每年少500亿计息负债,将会少拿多少地和货值?未来5年有息负债降一半,有息债务余额 3543 亿元,再每年减少400亿左右,相当于多少块地?逆向拿地,看起来没可能性,22年/23年,权益拿地金额大概就是500亿左右。)(注3:没提及物流地产业务如何处置?明确是商办+财务投资。假设持续5年,大概去化1000亿,投资物业评估值1400亿,能创造多少账面利润?)

【核心财务指标】核心净利润=98亿,同比-51%,腰斩。连续3年大幅下降,比较历史最高值=415亿(2020年),变幅-76%,腰斩再腰斩。净利润下降的主要原因是开发业务结算规模和结算毛利率下降,部分开发项目计提了减值。实现投资收益 26.9 亿元,同比减少 34.7%,主要原因是非并表项目毛利率下降,对部分非并表项目计提了减值,以及处置投资收益减少。ROE=4.9%,创历史最低值。比较历史最高值=21.7%(2018年),变幅为腰斩再腰斩。(注:房地产行业供求关系发生根本变化的状况下,万科的周期性就应该是这样子。下个周期,利润应该是大幅亏损,很类似08年的帕尔迪。)(注:投资收益,比较历史最高值=135亿(2020年),变幅-80%。小股操盘表外项目,牛市加杠杆放大利润,熊市就麻烦。)(注:未来经营好转,ROE能达到什么水平?万科是否还继续以roe为核心经营指标?)

【现金流】行业对标:2023年FFO:华润置地=474亿,同比+38倍。龙湖=330亿,同比+2.3倍。中海=352亿,去年同期为-105亿。万科=39亿,同比+42%,依然极为低值。(注:无论从绝对值,还是相对值,万科的差距怎么会如此之大?而且,怎么可能是在签约回款持续降低的情况下,FFO大幅反弹?我完全搞不明白啦。)

【毛利率】

补回折旧摊销后,毛利率为 16.3%。其中开发业务的结算毛利率为 15.7%。过去三年连续的一个下降,主要还是受到这几年的地售比不断的上升的一个影响。我们今年结算项目里面的地收比大概是46%,那么过去两年整个行业的深度的调整,对毛利率还是会带来一定的冲击,而且随着这些项目未来在24年/25年交付,那么对24/25年的毛利率还是会有有一定的压力。但是客观的也要承认在这之前拿的一些项目,特别是在过往土地竞争特别激烈的时候,当时我们对于未来的市场预期确实也比较乐观,所以这部分项目的毛利率是有压力的,我们也在持续加大这一部分项目的去化。(注:R-C毛利率=15.2%,比较历史最高值=37%(2018年),降幅超过腰斩。开发即售毛利率,比较历史最高值=30%(2018年),如今准确腰斩。差不多是最糟糕的情况?)(注:地售比=46%,这是19年/20年拿地项目,高价地项目消化至少持续到25年。在考虑竣工面积计划安排,核心净利润将持续降低,至少到25年。在拿地端,超过40%地售比都很麻烦,华润的毛利率是怎么出来的?)

R-C毛利率:华润=25%,中海=20%,龙湖=17%,万科=15%。开发即售毛利率:华润=20%,中海=估计20%左右,万科=15%,龙湖=11%。(注:利润率的财务技巧太多,大致个趋势。重资产在表内,确实对利润率有好处。)

【竣工面积】房地产开发业务实现结算面积2,961.5 万平方米,同比下降 12.9%。截至报告期末,本集团合并报表范围内有 2,338.6 万平方米已售资源未竣工结算,较上年末下降30.4%,合同金额合计约 3,604.4亿元,较上年末下降 32.0%。(注1:2022年竣工面积创历史最高值=3629万平方米,而2024年计划竣工面积再降30%,意味着利润率不变,开发业务利润将再降30%。同时,2024年计划开复工面积再降37%,意味着未来1-2年,都是开发即售业务利润继续探底期。什么时候,计划开复工面积正增长啦,意味着进入回升期?)(注2:合同单价=¥15,413,同比-2%。合同单价稳定,说明万科没有安排提前结算,而毛利率几乎腰斩,真实原因,就是土地买贵啦。回顾历史数据,通常地售比超过40%,几乎不赚钱。)(注3:开复工面积,从2018年最高值5000万方,持续降低开发强度,2024年1000万方,这个刹车,其实做得挺棒的。但外部市场下跌,超过管理层预期了。)

由于合同销售与结算是“脱节”的,房地产企业不仅可以通过掌握结算节奏“调节”营收,还可通过选择开发成本、售价不同的项目在一定程度上“调节”利润。结算的对象是以往的合同销售,但万科近年的结算均价明显偏低。在一定程度上,房地产企业具有选择结算项目的裁量权。既然可以优先结算低价资源,也能滞后结算高利润率资源。(注:非常懂行的解读,销售均价与结算均价与未结算均价,只有万科的历史数据趋势基本一致,万科没做太多的账面利润伎俩。)

【买对地】最重要事情:仅仅依赖“地售比”和“不拿地王”,是根本没有办法知道是否“买对地”,万科连续3年大幅计提减值,减少核心净利润55亿。

拿地节奏赤裸裸地反映房地产公司的激进程度,童叟无欺。2022年才开始大力刹车,新增项目权益面积仅404万平米;2023年也只有333平米。但老潘认为业内评价万科18年喊活下去是“口是心非”,或者说“警报喊早了”,其实,也并非如此。其一,万科2018年提“活下去”今天来看很有先见之明。但短期具体哪一年调整又不好说。其二,万科2018年为何提活下去,还有被大家忽略的“内因”。即万科其实是在给2017年疯狂拿地踩刹车。显然,万科2017年拿地强度高达70%左右,超越行业正常平均40%拿地强度近2倍。另一方面,万科2017年拿地均价7900元/平米创造了万科历史新高。其三,2018年喊出活下去后,万科投资强度持续下降。2019年万科明显收缩新开工面积,此后连续几年呈现除“销售面积>新开工面积>新增拿地面积”趋势。这也意味着万科在加速去库存!当然反过来说:一旦23年,24年房地产市场下行幅度不像如今这般惨烈,那么万科不仅毫无债务之忧,而且还可以反向受益。(注:谁能预料到如今的市场状况?一旦踏空,后期追地,成本更高,这都是行业过去20年的惯性。)

问题1:销售面积与土储面积错配”,不该多拿地的区域拿了囤了太多土地 !但同时公司在财政经济实力较弱的“西南区域、东北区域”万科却拥有较高土地储备,与其销售贡献不匹配,这将为后续销售持续造成影响。问题2:部分拿地“区位,流速、利润”都质量堪忧,成为今日去化和利润隐患!(注:聚焦城市+区域的决策,万科不如华润置地坚决啊,对标下楼板地价就很清楚。)

【卖得好与库存去化】2023年本集团实现合同销售面积2,466.0万平方米, 合同销售金额3,761.2亿元,同比分别下降6.2%和 9.8%。年初已取证未签约的产品去化将近2,000亿元,其中商办200亿,车位96亿,去化比例超过60%,较22年进一步提升三个百分点。估计是基于这样的判断:潜在购房者有“买涨不买落”的心态,降价效果不见得好。2022年下半年,单价开始松动。(注:签约端,连降3年,比较最高值7042亿/4668万平方米(2020年),变幅-47%,相当于腰斩。2023年签约均价=15252元/平方米,比较最高值¥16,488(2021年),变幅-7.5%,均价连跌2年,2024年Q1均价=14800,同比全年均价-3%。看起来,还得继续以价换现金流,但还算克制。)

行业对标:中海地产:物業及其他存貨之已落成物業=1524亿,同比+44%,现房库存/签约金额=49%。华润置地:供銷售之物業(类现房库存)=827亿,同比+28%,现房库存/签约金额=19%。龙湖集团:持作出售物業PFS=604亿,同比-10%,现房库存/签约金额=35%。万科:已完工开发产品(现房)=1077亿,同比+10%,现房库存/签约金额=29%。(注:那个房企没有存量现房?龙湖执行上最坚决,万科凑活,华润似乎不在意现房库存的大幅增加且比例最低,中海都卖现房嘛?从数据上看,似乎是华润置地在库存控制上最是坚决,但华润库存增加,现金流如何暴涨的?)

【融对钱】2023年,万科有息负债共3200.5亿元,占比21.3%。在无息负债中最重要的两块分别是:1)应付票据+应付账款:占比20.12%;2)合同负债+预收账款:占比28.17%。总体来说,万科的负债总额近两年还是在比较快速下降的,从21年时的15458.65亿下降到了23年的11019.17亿,其中从占比来看,下降幅度最明显的是购房款,欠供应商的钱稍有下降,而有息负债则反而有所上升。从23年Q3三季报后至今,万科尚未发行新的信用债,万科2024年的难根本上还是“销售大跳水”,但短期导火索是“信用债停了”!公司实际可自由调度的资金将锐减至约600亿。不仅仅是24上半年是个还债高峰期,万科真正还债高峰是在2025年。(注:这么多年,不怎么关注融资数据数据,时代改变啦。股东大会现场感受,这个关肯定能过去,实在不行就卖项目,万科超级总部就是如此。)

【存货与减值准备】已完工开发产品(现房)1,077.4 亿元,占比 15.4%。报告期内新增计提存货跌价准备 34.9 亿元,影响归属于母公司股东的净利润 29.5 亿元。报告期末,存货跌价准备余额为 79.9 亿元。其实从2020年以来,我们整体计提的减值有130个亿,这里面可能大家在合并报表范围内看到的大概90个亿,其实全口径是有计提了130个亿。(注:从现房库存角度看,23年账面货值+10%,管理层多次在谈及库存去化的努力,效果非常一般。看起来是非常难的库存,车位+商办+公寓,以价换量也没法操作。)(注:2016年至2023年,存货减值持续提升。2023年创历史峰值,且对核心净利润影响高达30%左右。我曾经预期乐观啦:21年达到峰值,基本计提干净,结果是23年外部市场下行,继续大额计提。因此:买对地,无论如何都最重要,一个项目减值得需要多少套房子的利润来填补亏空?)

对标:万科=80亿/235亿(近4年),华润置地=130亿港币/320亿港币(近4年),龙湖=10亿/10亿(近4年),中海=0/28亿(2022年)。(注:减值对核心净利润影响巨大,房企间差异好大,选最保守。)

【经营性业务】经营性业务已经形成的优质资产,受到了市场欢迎,全年实现交易签约 123 亿元。2024年的资产交易的规模会比2023年更大,确实我们长期以来退得非常少。这样我们在卖大宗资产的时候,因为万科的资产是按原始成本入账,卖的时候有利润。这些经营性业务的大宗资产交易,它不是一个成本逻辑,是现金倍数的逻辑,经营性的现金流越多,它就越值钱。(注:1400亿账面评估值,能创造多少利润?)

【物业服务】长期来看,物业服务属于“长坡薄雪” 的生意。 但行业整体续签率依然高于 85%, 存在一定的“永续” 属性。全国超过七成的住宅项目净利率仅在 5%至8%之间。现金流的管控至关重要,只有持续实现稳定的收缴率和产生有现金流的利润,才能保障物企的长期稳健发展。(注:这个生意,看看而已。)

【物流仓储】整体供求关系持续转换。高标仓的租金和出租率整体承压,但区域之间存在分化,大湾区、长三角等市场保持相对稳定。其中高标库可租赁建筑面积 852万平方米,稳定期出租率为 88%,冷链可租赁建筑面积 150 万平方米,稳定期的库容使用率为 77%。(注:这是一个民生的生意,dang的要求非常明确是降低物流成本,仓储租金必须保持低位,赚大钱没有可能性的。)(注:大概8成左右出租率,能赚钱嘛?)(注:物流也是非聚焦业务,大宗资产卖出,赚钱嘛?)

【租赁住宅】2023 年泊寓业务在成本法下实现整体盈利,业务发展进入新的阶段。累计开业 18.01 万间,业务布局全国 31 个城市。23 个城市纳保 147 个项目,涉及房源 10.15 万间。在租购并举的时代,万科在我们的租赁业务的规模和运营效率上是首屈一指的,所以这一点我们特别骄傲。(注:纳保房源大概6成,怎么能赚钱呐?)

【商业开发与运营】商业新开增速创新低,回归存量经营。 全年全国新开商业增长率降至 6.8%,创历史新低,其中存量改造占全年开业量的 14%,行业进入存量竞争。收入保持增长,出租率提高。 报告期内本集团商业业务(含非并表项目)营业收入 91.1 亿元,同比增长 4.6%。其中,印力管理的商业项目营业收入 57.0 亿元,同比增长 4.1%,出租率 94.8%,同比提高1.6个百分点。(注:印力占比63%,没有完全托管啊?好坏参半,止损卖出,应该下这个决心。估计,股东得赔上大钱吧。)

【工资奖金与激励机制】万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、监事会主席解冻自愿领取月薪税前1万元。2021年万科归母净利接近腰斩,郁亮自愿放弃年度奖金,实际年度即时现金薪酬(税前)144.9万元;2022年郁亮从其个人年度奖金总额中拨付280万元(税前)专项奖励公司相关获奖员工,实际年度即时现金薪酬(税前)为393.5万元。(注:实在不记得,那个管理层会如此?)

董事会审议通过公司 2023-2025年度奖金方案,继续基于净利润为考核指标,将员工利与股东利益进行绑定。董事会主席和总裁2023-2025 年度现金薪酬方案继续和年度净利润挂钩,并增加年度股价变动作为调节系数,将公司 A 股每日复权收盘价的全年平均值作为对比指标,强化股东利益导向。2023年10月,董事会审议确认经济利润奖金方案已有的相关责任义务已全部履行完毕,不再实施, 2023 年度不再计提经济利润奖金 (2022 年:冲回人民币 1.06 亿元) 。(注:长期激励机制将来是什么?以什么为导向?)

【投行券商目标价】开发即售业务,是个周期性极强的生意,万科就应该如此。以投行券商角度看万科:什么是最悲观的时候?投行券商一致看空,目标价格大幅下调,全面超过历史极端低值,达到令人夸张的程度。同时,三大评级机构将信用评级调低,至少至垃圾级,甚至更差。网络媒体上的小作文层出不穷,自爆割肉清仓的络绎不绝,股价随时进行断崖式下跌。(注:要注意对债务评级机构的变化,这次万科债应该是垃圾级。)

【年报信息与行业对标】DR HORTON,2006年收入150亿美元,12年之后的2018年再超峰值。2005年净利润14.7亿美元,14年之后的2018年再超峰值。24年万科股东大会上,管理层坚决降低杠杆,2年1000亿,5年减半,简单计算下,2021年峰值至今,已连跌3年,再加5年,大概8年期走出低迷周期。对标下:万科再超峰值,至少也得10年起,周期越来越长啦。

Daiwa House Group,2000年至今,市值创近25年最高值,达到31436亿日元,折合=1480亿人民币,是万科的3.5倍。过去25年,市值上涨10倍,收入上涨5倍,核心净利润上涨18倍左右,平均roe=7-8%左右,平均PB=1.2倍左右。这个生意,应该行啊?日本毕竟是历史上近30年的经济停滞与通货紧缩啊。

目前在港上市的混合所有制和民营房开企业市值约3000亿港币。一个霍顿房屋(3800亿)>万科+龙湖+新城+碧桂园+绿城+合生创展+金辉控股+融创+金茂+其他100家民营房地产公司。西蒙地产的按现金流减资本开支算,不考虑折旧的自由现金流为30亿(现金流倍数15倍)。同时霍顿房屋目前32亿现金,55亿借款,216亿存货,2PB+1.4PS+10PE。

霍顿房屋的经济周期。

1.成顶期2005~2006(1年)

美国新屋开工数据自2005~2006见到200~230万套的高位后,开始下滑。霍顿房屋自05年7月见到290元的股价高点,最低跌到3.5年后2008年12月的30元。市值从130亿跌至13亿元。跌去90%。霍顿房屋股价提前次贷危机06年底07年初爆发前1年多见顶。

2.首次见底期2005.07~2008.12(3.5年)

美国新屋开工从2006年初见顶后,下滑至2007年中的150万套,期间次贷危机爆发,新开工数从07年150万套,最低下滑到2年后2009年2月份的50万套,较高峰期下滑75%。该数据创1960年以来50年的新低(过往60年最低的新开工数为80~100万套之间)。也就是说2009年的新开工数,比50年内的其他冰点,还要低40%~50%。霍顿房屋与2008年12月,提前新开工数据3个月首次见底。

3.底部构筑区2008.12~2011.10(3年)(注:万科也连跌3年。)

美股新屋开工2009年3月至2011年10月,在50~70万套之间徘徊。至2012年底,一举突破80万套,正式宣告底部构筑结束(目前为150万套左右)。霍顿房屋股价在30~60之间震荡,直到新屋开工2011年10月明显改善后(突破70万套),与地产筑底期同时结束。

4.新牛市期(注:DR HORTON,2006年收入150亿美元,12年之后的2018年再超峰值。2005年净利润14.7亿美元,14年之后的2018年再超峰值。24年万科股东大会上,管理层坚决降低杠杆,2年1000亿,5年减半,简单计算下,2021年峰值至今,已连跌3年,再加5年,大概8年期走出低迷周期。对标下:万科再超峰值,至少也得10年,周期越来越长啦。)

霍顿房屋自2011年底市值约20~30亿,上涨至目前480亿,12年市值增长月20倍,不算股息折合年化回报29%。

==== 以下全文 ====