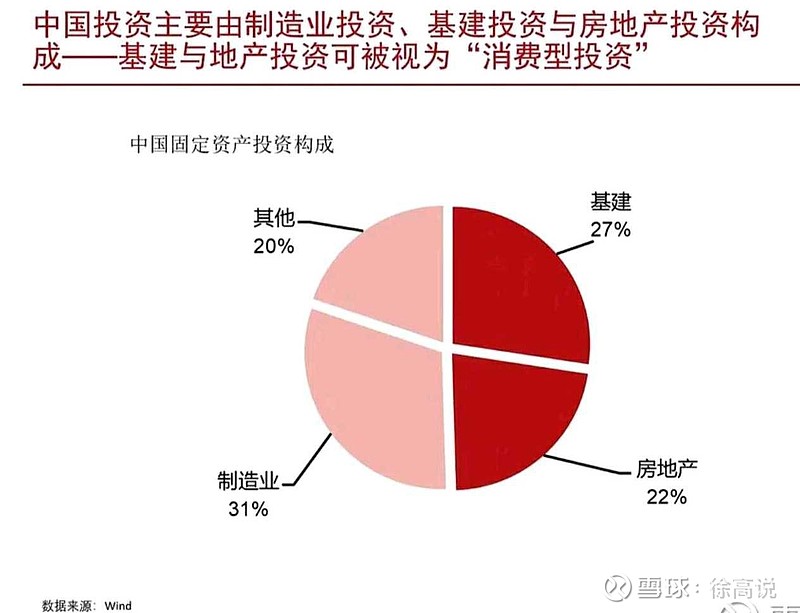

上一篇《中国消费不足与国企大量存在有关》提到,中国消费不足的背后是收入分配问题,大量企业不为居民所有,导致经济收入大量留在企业部门,而不受居民部门消费意愿支配,所以只要收入分配不调整,消费不足就会一直存在下去。另一方面,国有部门手里有大量的资源,这些资源实际上产生了大量的回报,同时意味着在经济收入分配中,居民部门的收入占比偏低,大量的资源没有转化为消费,而是刚性的转化为储蓄了。那么经济的内需是由投资和消费共同组成,这么多的储蓄,就必须要把它用作投资,如果我们限制投资,经济就一定会陷入内需不足的困境。这个困境不是说你通过不做事情,不去用储蓄,不去把储蓄转化为债务进行投资(例如限制地产商融资,限制地方政府融资)就可以解决的。

所以我要纠正一个常见看法,很多人觉得说中国不要走老路了,不要靠债务来维持经济增长,然后经济结构就调整了,经济就能轻装上阵了,这是大错特错。大家要搞清楚中国走上现在这条道路,是因为我们的收入分配结构是现在这个状况,在收入分配结构不做调整的情况下(可能10到20年都调整不过来),如果不依靠债务来维持经济增长,最后我们得到的一定是长期的衰退。而衰退带来的资产价格下跌和经济减速,不但不会让资源从国有部门更多的流入居民部门,反而会让各方收入都减少,使得收入分配调整更加艰难。

因此,“扩大内需推进消费转型”不应限制债务和投资,而应将重点放在国企改革上。原因有三。

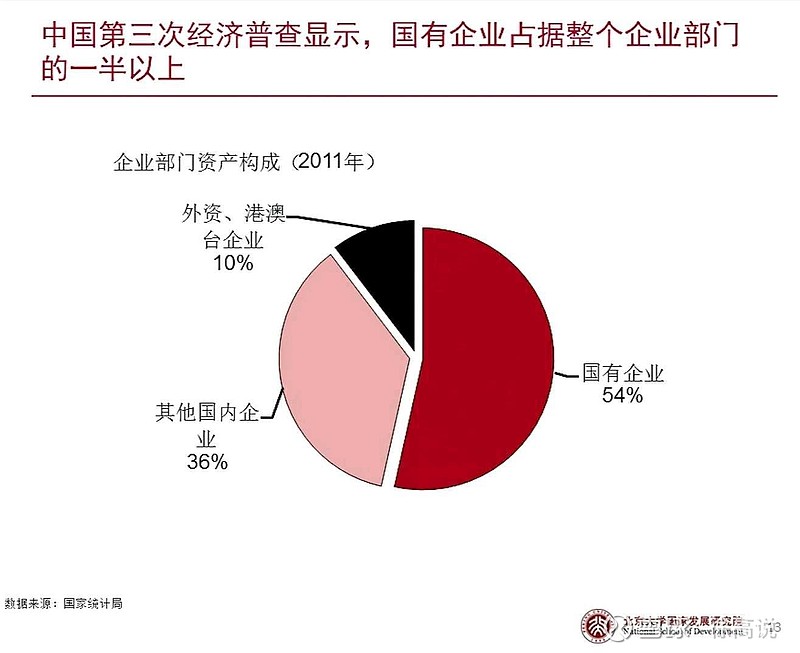

第一,从数量上来看,国企应该是消费不足的重要原因。第三次全国经济普查数据显示,国企占整个企业部门的比重超过一半。

第二,如果消费不足完全是因为居民部门的储蓄意愿强。那么从居民福利的角度来看,就不应强制调整居民自愿选择的高储蓄(居民从储蓄中得到的满足感更多)。但国企所导致的消费不足则会严格降低居民福利(居民想消费而不能),因而有必要加以纠正。

第三,相比之下,国企改革容易推进。如果把私企股权平均分给广大居民,也有助于增加居民消费。但这意味着“劫富资贫”的财富转移,既难以形成共识,也难以推进,还一定会造成大量资本出逃。而对国企做改革,阻力则会小很多。但是国企改革其实不是很简单的事情,很多人觉得我们把国企股权都分给居民,把国企直接私有化似乎是自然的改革方向。但在下面我会论述,国企改革不应该以私有化为目标。

中国国企不能私有化的很大原因其实是在经济层面。出于两方面的原因,国企私有化将给我们的经济带来难以承受的后果。

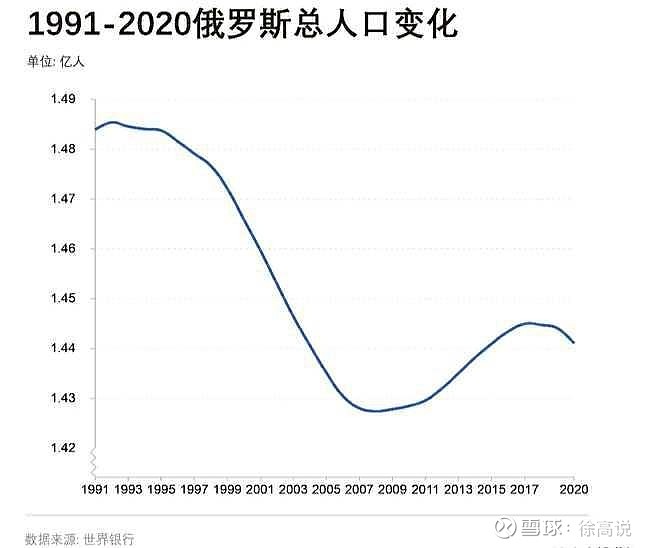

其一,是国企私有化过程中几乎肯定会产生的内部人控制(insider control)问题。所谓内部人控制,是指企业的内部人利用其信息优势掌控公司,损害其他股东利益的状况。在苏联及东欧的国企改革中,这种现象普遍存在。在其国企私有化浪潮中,国企内部人利用其信息优势低价攫取国有资产,从而变成了巨富,又进一步成为经济和社会的(oligopoly)寡头垄断。比如,在私有化一片国有油田时,真正储量只有内部人最清楚。私有化显然要对这片油田去估价,到底值多少钱呢?国企内部的管理者,他知道下面还有1亿桶石油,通过低报石油储量,比如告诉大家下面只有1千万桶石油,就快枯竭了。那么大众就会觉得这个企业不值钱,股价就会很便宜。然后内部人以低价把股份都收过来,拿到所有权,其实下面有1亿桶石油。这种情况在苏联东欧的国企私有化过程中比比皆是,把国企分给居民的初衷是好的,结果让国有资产变成少数人的囊中之物,这毫无疑问损害了广大居民的利益。1990年代俄罗斯把国企股份都发给每个人,但很快这些股份就集中到那些oligopoly身上去了。

其二,是国企的政策性负担问题。国企的存在很大程度上是因为它要实现国家的一些目标,它未必完全是以经济利益做考量。比如说我们要建立强大的国防,肯定要在高精尖武器上与外国展开竞争,这是烧钱的东西。又比如说需要国企在这个地方搞项目,要创造就业,要让这的人有活干。有了这些政策性负担之后,国企其实很难在正常的市场竞争中存活下来的,因为它背着包袱,政策性负担使得这些国企缺乏生存能力。如果离开了国家对它的补贴,它可能很快就倒闭了,结果就使得国家想要达成的诉求达不成,这种情况怎么办?所以如果把国企私有化了,但是没有把政策性负担拿掉,那它就会继续需要国家给它提供补贴。当企业仍为国家所有时,可以用法律法规约束企业管理层使用补贴的行为。一旦私有化之后而政策性负担未消除时,国家补贴就直接进了私人老板的口袋,而没什么障碍了,因为大股东是私人了。私人老板就很可能狮子大张口向国家要补贴。林毅夫老师常讲这个问题,苏联东欧国家的一些国企在私有化之后,国家所需提供的补贴反而大幅上升,最后这些补贴都进到私人老板的口袋里,这些老板很多都是之前以低价攫取国有资产的内部人,所以最后他们变成了oligopoly。国企私有化在增大了国家负担的同时,却富了这些企业的私人拥有者。

这些前车之鉴表明,简单地私有化国企并非良策。因此,我们理应对国企私有化的提议保持戒心。

其三,是国家诉求与民间诉求需要兼顾的问题。回到上一篇的例子,企业家要打造一个伟大的企业,民众觉得不值,还不如把这个钱拿来消费掉,我获得的满足感更高。但是不可否认的是,有些事上居民可能是短视的,想不到那么长远。比如说我们站在国家层面,要为国家长远的发展要打下一些基础,比如优先发展重工业,搞“两弹一星”等,是以短期的居民福利的损失为代价来实现的。那么在这个时候,国家和民众的观点之间发生分歧之后,完全听居民的似乎并不是一个特别好的选择,当然完全听国家的也不是很好选择,所以其实是要兼顾的,这种兼顾当然在私企那里是兼顾不了,在国企改革的时候是需要考虑的。另外如果国企私有化了,私人老板上来之后,他觉得企业用不着这么多的员工,像马斯克一下解雇一大堆人,引起社会层面的问题,这也是国企改革必须要考虑的问题。

其四,是科技改变人类生产方式的问题。我们都讲人工智能,过去我们获得产出需要把劳动力和资本相结合。未来有一种可能,生产不需要人了,全是资本和人工智能完成,所以生产函数里面就只有K了,没有劳动力了。在这种情况下,大众想去被资本剥削都没有机会了,陷入一无所有的状态。那种情况下,会是马克思讲的严重经济危机的到来,不需要劳工来进行生产,所以广大居民没有工资性收入,而资本与人工智能相结合,资本回报都归企业主了,最后就会形成资本阶层与普通居民之间非常尖锐的对立,普通居民陷入贫穷。所以这种情况下,如果我们是私有制的社会,确实有可能走向那一步。美国大选有一个华人的竞选者,他之前还火过一阵,观点是他如果竞选成功就给美国人发钱,每个人每月发1000美元,他讲的道理是什么呢?他说美国现在的就业的问题,其实主要不是中国带来的,而是技术进步,技术在替代人工带来的,所以使得美国劳工的工作机会越来越少,这样走到极端去,一边是资本靠自己不断的获得产出,另一边是没有收入来源的劳工,这种情况肯定是要出大问题的,所以那个人提出说既然这样,我们就从资本这边征税,然后把税收平均的分给每个人,所以他的办法其实是有道理的。那么与其向私企征税来补贴广大居民,还不如直接让企业是国企,如果有一个比较好的机制,能够把国企的资本回报公平的分给居民,就可以避免AI全面替代劳工带来的社会问题。

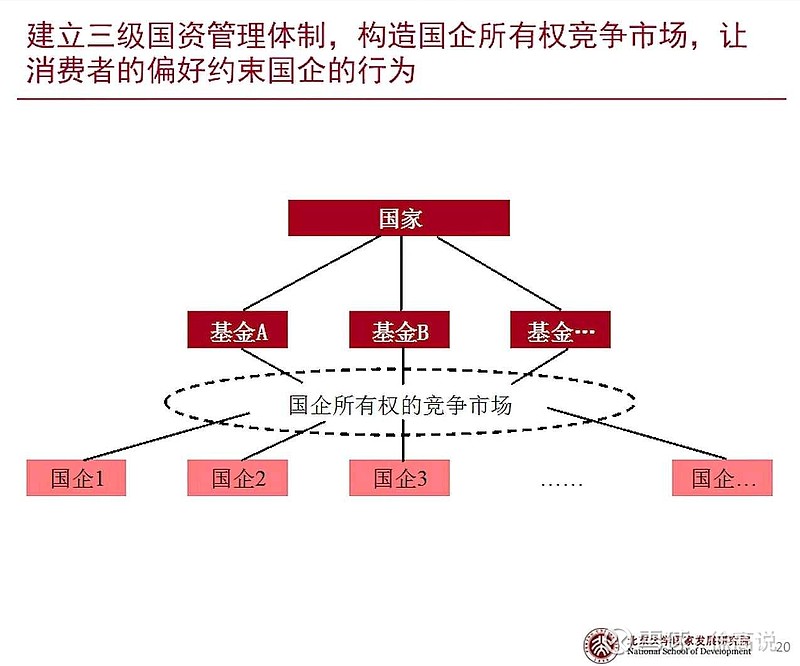

总而言之,国企改革需要考虑这些现实问题,绝不是简单的私有化就完了。找到一个既能让国企的资本回报流向居民部门,又不改变国企为国家所有的机制,才是一个好的思路。下一篇我会论述,变目前的二级国有资产管理体系为三级管理体系,构建国企所有权的竞争市场,是平衡经济结构、推进消费转型的最优选择。

本文是徐高《宏观经济学二十五讲——中国视角》及B站公开课的学习笔记,仅供个人学习查阅。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $沪深300(SH000300)$

下一篇《消费转型需要构建国企所有权的竞争市场》