可以沿两条逻辑线来论证这个结论:

第一,宏观逻辑线。经济增长的最终目标是什么?如果我们接受经济增长是为了提升居民福利这个最终目标,那么就应当尽可能提升居民效用(居民从消费中获得的满足程度)。换句话说,只有经济总产出(总收入)尽归居民所有,为居民所支配,才有可能达到前述目标。

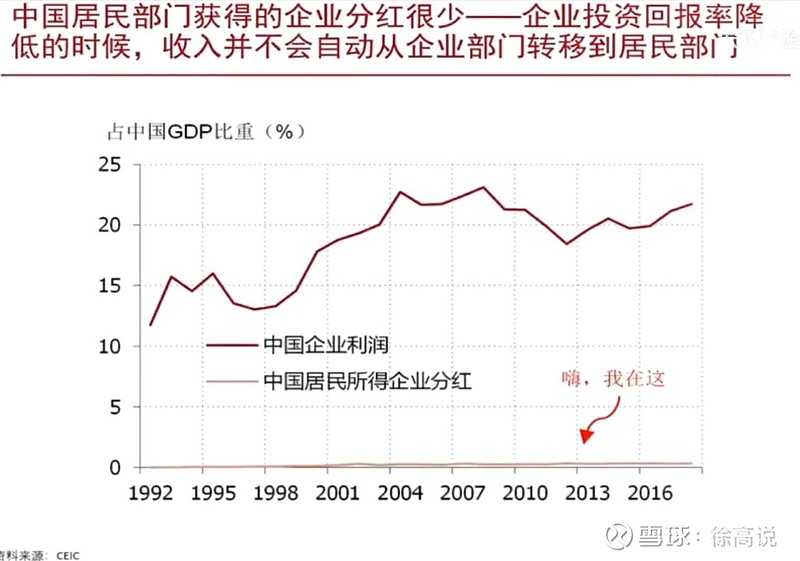

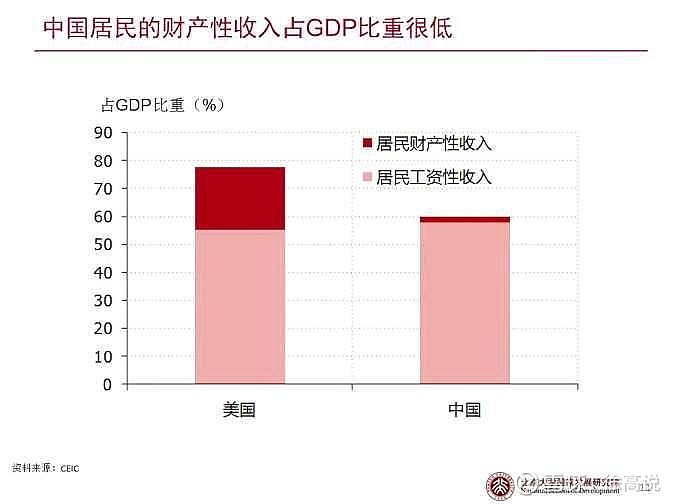

而经济总产出(总收入)为劳动力和资本两种生产要素的回报所分走。劳动力回报自然归居民所有,资本回报往往为企业所掌握,所以企业的所有权应当属于居民,这样企业的资本也为居民所拥有,资本回报才能流向居民,才会为居民所用,最终变成居民的消费而提升居民效用。但国企的大量存在意味着,经济中相当多的资本所有权并不直接为居民所拥有,这部分资本的回报难以直接推升居民福利。从这个角度来看,中国存在消费不足的状况,居民福利因而偏低。

第二,微观逻辑线。从企业经营的角度,必须问一个根本的问题:企业存在的目的是什么?这个微观层面的问题,与宏观层面问题“经济增长的最终目标”是对应的。企业存在的意义应该是尽可能提升居民的福利。因此,企业不应当只追求规模,而应当在恰当的时候将其资源转移给居民部门,变成居民的收入和消费。但什么是恰当的时候?企业又如何得知?这需要通过资本市场来实现。资本市场是【居民对储蓄的回报率要求】与【投资项目能够提供的回报率】相遇的场所。资产价格(企业的股价)反映了居民的消费与储蓄意愿,因而间接支配了企业的投资行为,从而让企业在恰当的时候(居民消费偏好很强的时候)将其资源转移给居民。这种市场机制保证了消费与投资的恰当比率。

但对国企来说,这种居民与企业之间的市场化调节机制很难发挥出来。由于国企的所有权并不直接为居民所拥有,因此居民部门不能直接影响国企的投资行为。即使在居民部门有很强消费偏好的时候,国企也不会因此而将资源转移给居民。

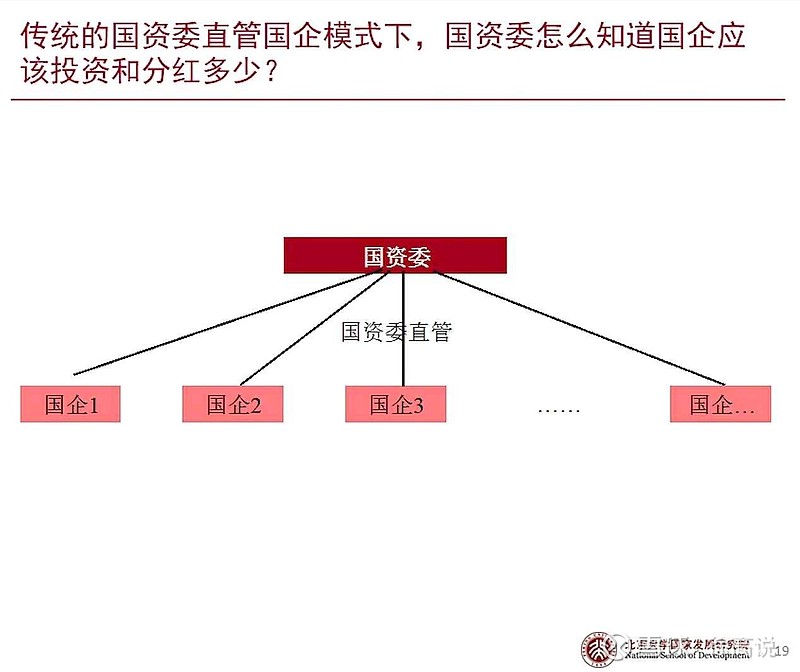

事实上,如果缺乏资本市场的调节机制,政府就算是有意通过行政性手段,来将资源从国企转移到居民部门,也很难做到。目前政府已经推出了国企强制分红的政策,要求国企将部分利润分红转移给国家。且不说这些分红很难流向居民部门(其中的相当部分又以各种补贴的形式返回了国企),就算这些红利真的从国家再流到了居民手中,也无法化解中国的消费不足问题。这是因为离开了资本市场的定价,包括政府在内的所有人,都不可能知道分红比例为多少才算恰当。

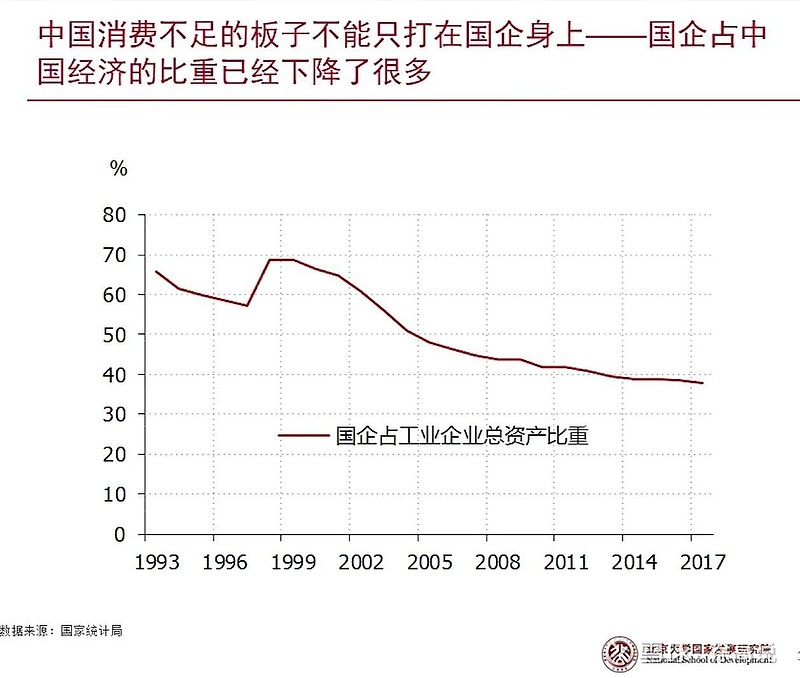

在上述论证中,我把对中国消费不足这种经济结构失衡的分析引向了国企,好像问题都出在国企。其实不是的,只是用国企来讲比较好讲一些。虽然消费不足与国企的大量存在有关,但造成消费不足的核心因素并非企业所有制,而是企业经营目标与居民偏好的偏离——国企以做大规模为目标,而居民则会在分红与扩产之间进行权衡,并不认为企业规模越大越好。其他类型企业也会有同样的问题。

外资企业的利润为外国人所有,外企的资本回报不会变成本国居民的收入。国内的私企虽然股权在居民手中,但股票在居民中的分布并不均匀。由于我国市场经济发展时间仅40年,许多私企仍然由创始人家族所拥有。于是,少数人拥有大量私企股份,而大多数居民拥有的私企股份则很少。对那些股份由巨富集中持有的私企来说,也可能以扩大规模为向导。毕竟,对那些巨富来说,增加消费已经不再是考虑因素,做大做强自己的企业反而会成为最重要的目标。这样一来,私企的经营目标仍然会与居民整体偏好有差距。

事实上国企占整个经济的比重,这张图是国企占工业企业总资产的比重,大概在过去20年,这个占比是在持续的下滑的,但是中国的消费不足并没有因为国企占比的下降,而有明显的改善,所以这个问题不完全是在国企。其实回过头来思考一下,之前论证的核心是企业持有大量资源,如果企业投资行为不符合居民的偏好,又缺乏一种调节机制,通过市场力量来调节企业投资行为的机制,就使得我们的经济结构失衡,即微观层面的企业投资行为不受居民偏好的约束,在宏观层面产生了消费不足,投资过剩这么一种经济结构的失衡。在微观层面,为什么国企缺乏这样的市场约束?因为广大居民名义上是国企的所有者,但实际上没有办法通过市场力量来去约束国企的投资行为,这是由国企的所有权结构决定的。

私企也会有同样问题,假设一个私企的股权非常的集中,就集中在企业的创始人手里,创始人拥有企业100%的股份,那么创始人他的目标是要打造伟大的企业,他用他自己的钱打造伟大的企业,其他的人无任何话可说的,所以它的投资行为与广大居民的偏好能够符合吗?不会的,它只会与创始人,企业主的偏好是相符合的,所以这种企业的发展能够在广大居民这边产生出财富效应吗?企业股价上去了,也是使得老板的身价变大了,跟广大居民没关系。所以企业投资行为不受广大居民约束情况,其实未必是国企才会存在,股权非常集中的私企同样存在这样问题。所以经济的这种消费不足和投资过剩,并不是中国才独有的状况。

西方发达国家在资本社会发展的早期,就不像它们现在这样,现在许多西方国家企业都是公众持有股份,企业股份由居民广泛的持有。而在资本社会的早期,他的资本都是由少数人垄断的,由企业主家族所持有的,跟普通居民没关系。所以在那种时候,投资过剩,产能过剩的现象也是普遍存在的。所以使得马克思有一个论断,资本社会越发展,就越会陷入生产过剩的困境,最终带来经济危机,其实指的就是资本社会发展早期的状况。

所以经济结构失衡的问题不能够只说是国企造成的,还有其他企业,不过这话反过来讲,当你在谈中国经济结构失衡,要做调整的时候,其实你也只能依靠国企,为什么?如果一个企业是民营企业,股份是企业家拥有的,如果企业家就要过度投资,国家其实是没有什么好的办法去改变他的行为的。除非你说要打谷分田地,把他的股份收归国有,这个显然是不可能的。所以真正要调整经济结构失衡,从微观企业行为的方向调,你还只有从国企这个地方去调了,这种私企其实没有道理去调它,至少在现有的语境下面没有道理去调它。所以我们在探讨中国的消费不足这个问题的时候,最后还是要落到国企的改革,至少能部分的化解这种经济结构的失衡。

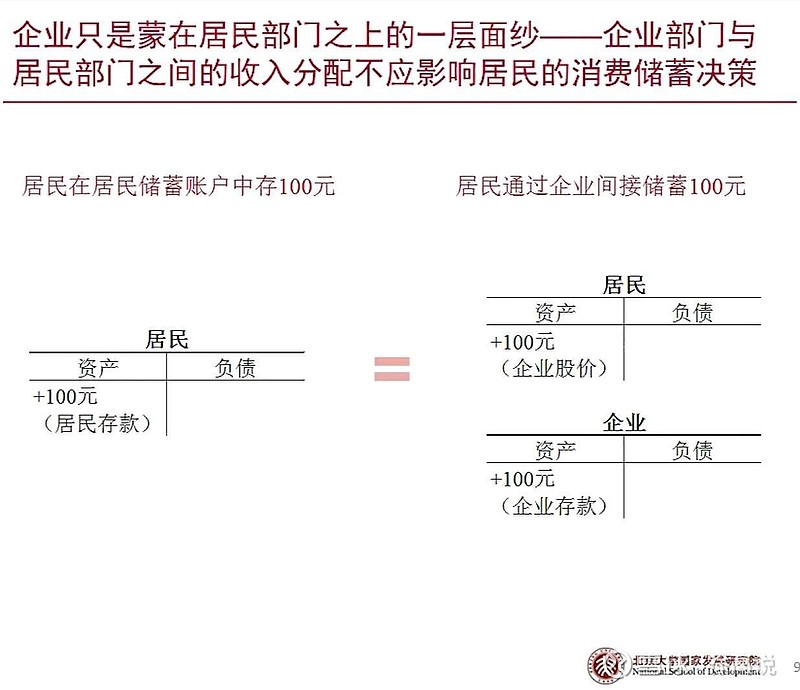

总而言之,中国的企业部门的经营目标与居民的偏好不一致,从而导致资源在企业与居民部门之间难以灵活转移,因而使得西方经济学中“刺穿企业帷幕”的理论失效。这个理论是讲如果企业为居民所有,资本在居民与企业之间的分配并不重要,因为企业会以最大化其股票价值为经营目标。而由于股票价格由居民所决定,所以最大化股票价值,也就间接最大化了居民的效用。所以,资本(即是财富)在居民与企业两部门之间的分配变化,不会影响居民的消费决策,企业决策的变化也不影响居民的消费决策,企业只是蒙在居民部门上的一层面纱。但是前提是企业为居民所有,那么企业储蓄也是居民财富的一部分。居民的消费偏好和储蓄回报率形成平衡,从而把居民储蓄的总量给确定下来,这个总量与储蓄在企业与居民部门之间的分布无关。所以企业为广大居民所有时,企业与居民部门之间的收入分配是不重要的,它就像一个人衣服上的两个口袋,左口袋居民储蓄,右口袋企业储蓄,当这个人在做消费决策的时候,他考虑的是他两个口袋里的钱加起来总共是多少,至于钱是更多放在哪个口袋这不重要。

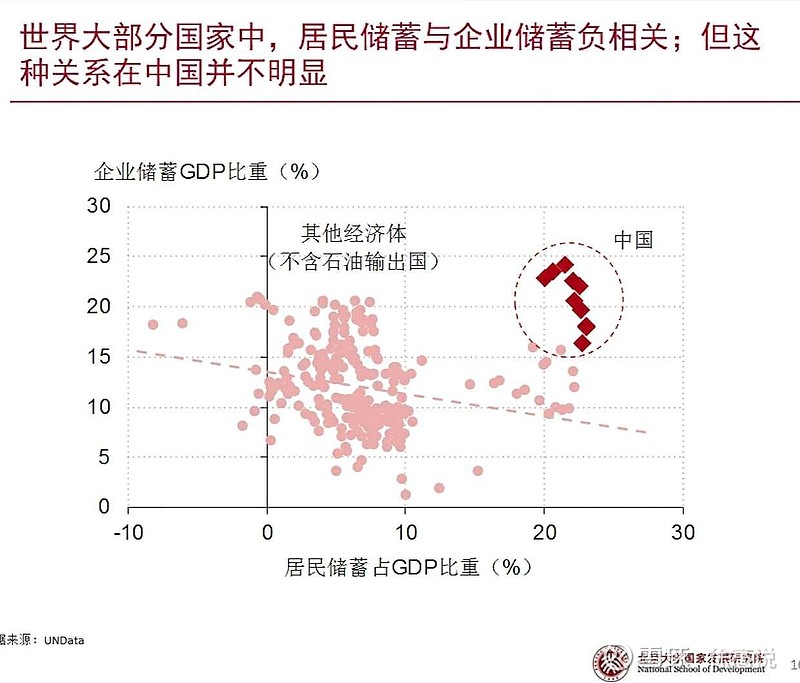

从而导出一个结论,居民储蓄与企业储蓄之间有负相关关系。如果企业储蓄比较多,那么居民储蓄就会相应减少。反之,如果企业储蓄较少,居民储蓄就会较多。这样一来,在数据上也将呈现出这种负相关关系:

如上图在跨国比较中,中国国民储蓄(占GDP的比重)的构成与其他大多数国家明显相异——其他国家的企业储蓄与居民储蓄之间,呈现出此消彼长的负相关关系,这种关系在中国这里并不成立。中国同时拥有很高的企业储蓄和居民储蓄,远远偏离了其他国家的态势,加起来就形成超高的国民总储蓄,是其他国家平均水平的两倍。

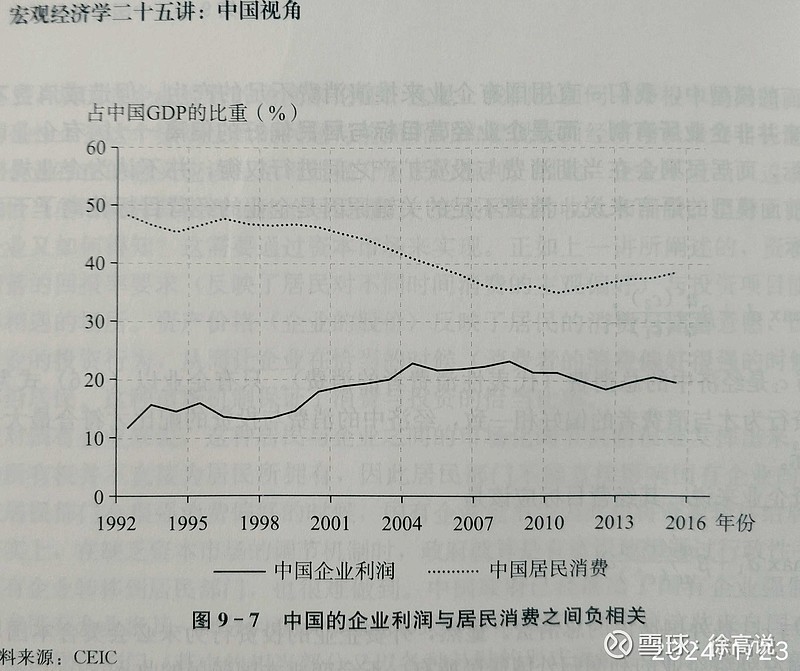

所以,我们的经济收入在企业和居民间的分配变化,显然会导致居民的消费决策变化。这样一来,当中国企业部门利润占GDP的比重上升时,中国居民消费占GDP的比重就下降——二者呈现出此消彼长的负相关关系,见下图:

这种企业部门与居民部门的割裂,是中国消费不足的主要原因,也是抑制生产力(GDP)增长的主要原因。本文是为了讲清楚这个道理。只有讲清楚这个道理,我们才不会病急乱投医,才有可能对症下药,找到“扩大内需推进消费转型”的正确方向,并引出下一篇《推进消费转型的国企改革思路》。$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $沪深300(SH000300)$

本文是徐高《宏观经济学二十五讲——中国视角》及B站公开课的学习笔记,仅供个人学习查阅。