这些笔记是我平时写的,只是最近汇总了一下。因为大多数内容是手打的,并且不一定是连续的,所以内容会有点乱,见谅。

1.智能商业

2.美国宪法历程

3.中央帝国的财政密码

4.行动的勇气

5.叛乱的机器人

6.刘鹤对比2008年和1929年金融危机

7.达利奥对美国贫富差距的判断

8.债务危机

9.原则

10.Common stock and Common sense

11.《伟大的博弈》

12.达利奥对市场的一些认知

13.为什么佛学是真的

14.事实:用数据思考避免情绪化决策

15.美国简史

没有整理的书籍:

1.反直觉思考如何避免不理性的决策失误

2.第三种猩猩

3.峭壁边缘

4.六顶思维帽

5.天才谷:未删减的硅谷历史

6.华为之熵,光明之矢

7.社交天性

1.智能商业读书笔记

1997年市值前十公司:通用电气,皇家壳牌,微软,埃克森美孚,可口可乐,因特尔等

2007年市值前十的公司:爱克森美孚,GE,中国电信,工商银行,微软等

2017年市值前十的公司:苹果,谷歌,微软,亚马逊,BRK,阿里巴巴,腾讯,脸书等

这20年的变化,主要围绕着三个方面:1.在线化。2.智能化。3.网络化。

作者把一批有代表性的互联网企业称之为智能商业。具备以下特征:1.低成本,实时服务海量用户(都是10亿级别的)2.满足每一个用户的个性化需求:比如搜索引擎根据你过去的搜索记录作为特征的北京资料,提供给你一个为你打造的搜索引擎。再比如淘宝的千人前面。3.服务的自我更新与提升的速度:这些企业很大程度上依赖极其提供服务。

智能商业的核心组成部分:

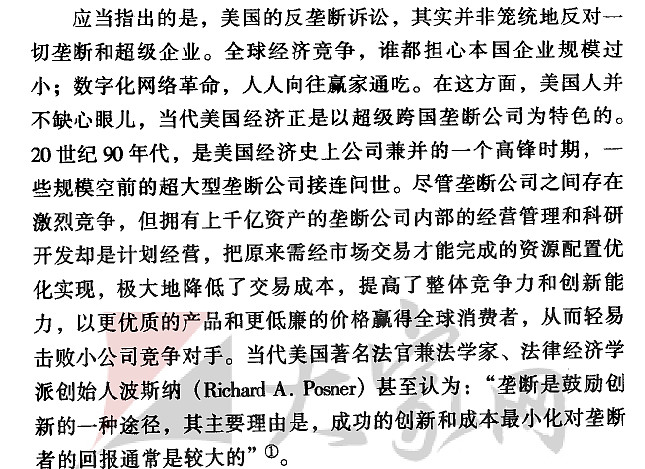

网络协同+数据智能

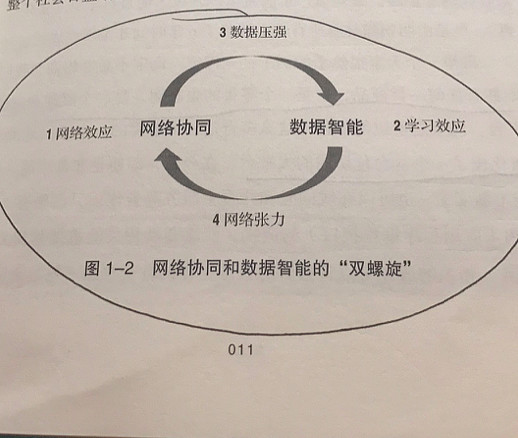

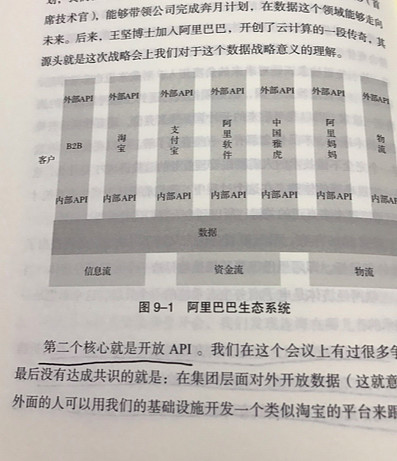

网络协同指的是通过大规模,多角色的事实互动,解决特定的问题。核心的例子是淘宝:本身是一个社会化的协同平台,在今天任何一个非常小的淘宝新卖家,也可以同时和几百个服务商进行合作,并且只需要一个API(应用程序接口)的连接,就可以调动所有数据和相关服务,这些服务包括微博社交渠道,蚂蚁金服金融服务,旺旺工作流程等等,所以本身淘宝是个非常复杂的协同网络。

数据只能指的是,机器人渠道人直接坐决策,和传统的商业智能有很大的不同,传统的商业智能是收集数据后由人做出决策。例子:淘宝,每天上亿人上淘宝,但是每个人看到的淘宝商品是不一样的,决定消费者看哪些内容的不是淘宝员工,而是机器。机器取代人做决策的几个条件:云计算,大数据和算法。客户服务也是一个典型的淘宝应用。过去阿里巴巴需要大量的客服人员,每年要增加一两千个客户服务岗位。2015年之后开始尝试人工智能的方法,让机器担当客服工作。目前有3万个上午使用了阿里小蜜。

网络协同更深的解释:

农业时代,经济范式可以理解成点来描述,主要是自给自足和村落范围的简单交换。工业时代的经济范式可以理解成线,流水线,供应链,科层制。互联网时代的经济范式是网状的:开放的网络结构,多远协同分布式的组织体系。

我自己的理解是,传统的企业价值链就是所谓的上游,下游,中游。然后来看各个环节之间的谈判力,替代关系等等。但是互联网时代,在需求方或者供给方,可以提供非常多的网状服务。这些服务接触的越多,网就越大,形成一个完整的生态系统,顾客的转换成本就越高,生态的价值也就越高。

本身淘宝的发展是一个协同网络不断成长的过程。淘宝给社会提供的第一个价值是开店成本大幅度下降,从而导致供给端的封闭结构被淘宝打开了,提高了供给端整体的供给能力。因此B端提供商品丰富度提高,价格也比线下额便宜,差异化一会出现,C端得到的福利提升,于是C端用户越来越多,再刺激B端用户提高(早期淘宝的发展就是利用双边市场+网络效应,实现几何倍数的快速增长。)

淘宝打败Ebay的一个重要原因是,淘宝鼓励商家和消费者直接,充分的连接和互动,ebay这方面一直无动于衷。在这个背景下,支付宝出现了,从而使连接和互动更好的发生。

在卖家和买家数量急剧上升时(网络效应产生的),这种”边界开放+直接互动“的模式会产生更多新角色在淘宝的价值链上。越来越多的店主开始希望自己的店铺页面美观,独特,能吸引买家,从而产生了装修市场,专业的设计师,网页直锁着在这个双边市场上满足卖家的需求。例如2010年,随着宽带的发展,淘宝开始以图片销售为主,自然就产生了海量的模特需求,淘女郎就此产生,他们大多数不是专业模特,但是满足了大多数买家的需求,看看衣服穿在普通人身上的效果。淘宝建立了在线的模特市场。

这样新角色产生,由直接互动激发生长,不是淘宝规划出来的,但是他们一旦生长出来,淘宝迅速给予充分的鼓励,或者建立新市场,开发新工具,从而让这个生态系统非常丰富。

淘宝的第一阶段是,双边市场的快速扩张。第二阶段,淘宝的核心特征是,从一个简单的双边市场演化成一个复杂的多边市场。协同从商品买卖这个环节向广告,物流,供应链等众多环节展开。

上面是1月3日的读书笔记内容,下面是最新的。

比如网络协同效应扩展到物流里,就变成了阿里巴巴的菜鸟物流。因此在阿里巴巴这张网上,就出现了海量的”点“,并且每个点由于巨大的规模经济,往往能提供性价比很高或者独特的服务,这些服务又纵横交织成”线“。每条线都是一个细分的场景,和独特的服务。

优步的例子(这个例子特别好):

Uber是有史以来成长速度最快的企业,全球共享经济的开创者之一。美国传统出租车行业在大部分城市因为牌照的限制,导致严重的供给不足,从而形成打车贵,很多地方根本没有出租车服务。在嗅到商机之后,Uber鼓励很多私家车车主加入,为大众提供出租车服务。这种模式本身加大程度释放了社会闲置资源,提高了客户体验。这是Uber成功的因素之一。

除此之外,Uber的成功很大程度上也是建立在数据智能基础上,把一个传统行业改造成了基于数据和算法的智能喊个。由于移动互联网的普及,智能手机成为了大众的基本必需品,GPS也足够精确,乘客和司机的位置可以实时在线,使得海量匹配乘客和车辆成为了可能。由于数据智能引擎的存在,市场定价模式出现了。比如在高峰期加价,引导乘客用不同的价格表达自己的需求,打破了传统定价的问题。

但是很快时间,Uber发展瓶颈就出现了。作者认为Uber的瓶颈问题核心是,没有实现真正意义上的网络协同效应。脸书,微信都是非常典型的需求端网络协同,用户会主动传播,帮助企业以0成本获得新用户,用户越多网络的价值越大。

(我觉得作者这里写的时很混乱的,所以我按照自己的理解重新梳理了一下)Uber最大的价值还是传统的规模经济和网路效应。快速的扩张供给端,吸引众多司机到这个平台上,形成规模优势,然后司机越多,可以提供的服务越快,可以吸引越多消费者,从而大大提高了服务质量,也降低了交易价格。但是仅仅只靠规模经济,没有网络协同效应,是没有办法垄断的。作者想表达的意义应该是,如果没有网络协同效应(多角色的互动,这种角色可以是朋友和朋友,也可以是消费者和其他商家,比如淘宝的卖家和平面设计师),那么仅仅靠规模经济带来的优势,用户的转移成本很低。

作者写了那么多,我觉得核心是:需求端和供给端,如果不深度参与到平台里,那么这些用户的转移成本很低,没有办法变成仅仅只利用网络效应或者规模效应实现垄断。

比如,很多用户手机上同时有很多打车原件,比如滴滴,uber,神州等等。同时很多司机也同时安装很多个app,同时接单几乎成为了常态。

Uber能快速扩张,根本原因之一是用户场景相对单一,从一个简单的点及切入,快速发展。但是这个简单场景也制约了Uber的发展,限制了其发展处更复杂的多遍市场和有生命力的生态的潜力。

数据化:

很多老生长谈的东西:比如互联网技术的出现让人类可以用极低的成本保存数据,从而可以实现一个新的商业范式:智能化。也就是说,用极其逐步取代人,在越来越多的商业决策上扮演重要的角色。比如蚂蚁小贷,目前已经累计为上百万淘宝和阿里巴巴的卖家提供贷款,平均贷款5万元。这些贷款没有抵押,商家只需要在线上提交贷款,几秒钟系统就会自己审批,很快贷款就会汇到了卖家账户,同时蚂蚁小贷的坏账率还显著低于银行的平均水平。主要原因就是阿里巴巴掌握了大量商家,多维度的数据。

活数据:

在智能化中,数据真正的含义是”活数据“。活的定义包括:1.数据是活的。2.数据被灵活的应用。

活数据的三个特征:1.全样本记录,而不是抽样抽查。2.先有数据,后有洞察。3.数据就是决策。

智能商业的特征:向精准升级。

没有什么太多新的内容,指的是。服务要精准和准确,就要不断互动,不断迭代,通过数据智能加深对客户的理解。精准的前提是能拿到用户足够多的数据。

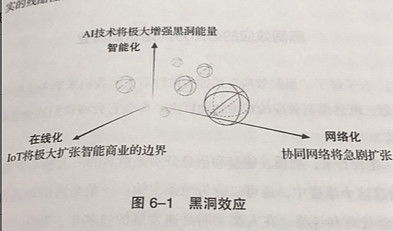

黑洞效应:

有一些企业发展速度非常快,比如滴滴,今日头条,快手等,作者观察这些企业,然后起了一个名词:“黑洞效应”,认为这些企业的能量场很像黑洞一样,然后看看这些企业的能量场是如何形成。能量场有以下4个特征:

a.网络效应

网络协同的驱动力是网络效应。

b.学习效应

数据智能有着乘法效应。比如说,机器的算法对数据的处理中提升了自己的智力水平。这些利用数据智能的企业,越来越聪明,学的越来越好,越来越快,从而形成学校效应。

感觉作者扯了太多名词了。我理解的本质就是:网络效应带来大量用户,大量数据,给了算法更多数据,算法变得更好,从而吸引更多用户。就是抖音。

c.数据压强会推动数据智能发展

一个网络在不断扩张时,会有大量的数据天然被记录下来,随着时间的推移,积累的数据会越来越多。这种庞大的积累数据,被称之为数据压强。在这种海量数据面前,人基本是无能为力的,只能依赖数据智能。

d.数据智能具有网络张力

20世纪最重要的生产材料是石油和钢铁。21世界则是数据。二者的主要区别在于:

1.物质资源是有形的,数据资源是无形的

2.物质传播成本高,数据资源传播成本低

3.物质资源使用过程是损耗的,数据资源使用过程是价值创造

4.二者的经济学原理不同:在传统的物质资源定价时,成本起到了决定因素。但是对数据资源而言,复制它的成本几乎是零。

下面这段话很有意思:

在了解了数据资源和物质资源的不同之后,你会发现:数据就像一个黑洞,它总想变得越来越大,触达的人越来越多。数据在传播和消费的过程,本身就是价值创造的过程,同时传播的边际成本极其低。这种不对称性,使得数据有很强的动力去尽可能的在全网传播。这是一种数据只能的天然的网络张力。

我自己的一个思考:智能手机出货量到顶,可能只是意味着互联网时代的爆发式增长结束了(最有价值的在线化扩张结束了,剩下IOT的在线化扩张价值远远不是人的在线化),但是协同网络的扩张,和智能化的进步带来的增长依旧是有的。

未来的商业模式:C2B

消费者剔除要求,制造者根据此设计消费品。一个企业不再是封闭的企业了,通过互联网和市场紧密衔接和消费者随时沟通。

客户驱动是C2B商业模式的逻辑起点,有以下三个特征:1.商家和客户能够实时互动。2.数据等于意见。3.产品的快速迭代。机器学习具有自我优化的能力,意味着你可以持续对产品和服务进行相应的优化。

C2B落地:1.收集数据。有效的收集用户的需求信息,链接C端和B端。能否快速手机C端的需求,同时反馈给B端,是考验企业运营能力的一个重要标准。2.吸收数据,引领潮流。3.根据需求打造个性化产品。

最后两部分内容包括战略变革和组织变革。

我觉得没什么核心内容了。战略变革核心内容是长期战略变得不再有效,企业只能是基于远见尝试着看10年,做1年,1年后重新调整自己的远见。然后是组织变革,内容核心是创造强大的中后台,自由链接,网络协同,然后忘掉管理,强调赋能。

2.《美国宪政历程:影响美国的25个司法大案》

案件1:马伯里诉讼麦迪逊案(1803)。

“司法部既没有军权,又没有财权,不能支配社会力量和财富,不能采取任何行动,是三权分立里最弱的一个”—汉密尔顿

这个案件基本上奠定了司法权的重要性。是美国政治体系形成的一个关键基石。

2000年美国总统大选,当时民主党候选人格尔和小布什的票数实在太接近了,所以最后出现了最高法院的大法官选总统的现象。最终大法官选了小布什,戈尔从而败北,但是戈尔表面上不得不表示完全尊重最高法院的权威,宣布竞选失败。

是谁最高法院的政治权利?既不是宪法也不是民众。美国宪法只是规定了行政权,立法权,以及司法权 三权分立,并没有任何宪法明文赋予了最高法院一锤定音的权利。

最神奇的是,最高法院的政治权利是最高法院大法官自己赋予的。1803年,美国最高法院首席大法官马歇尔(John Marshall),通过对马伯里诉讼麦迪逊这一案件的判决,初步确定了联邦最高法院在美国政治生活中至高无上的权利。在此之前,最高法院实际上是三权中最弱,最不重要的权利。

经过6年的反英独立战争,美国最终于1783年独立。1787年9月,美国费城通过第一部人类历史上成文的宪法。在美国历任总统中,华盛顿是唯一一个无党派人士。在整个国家的宪法制定中,几乎没有提到过政党制度,因为当时的先贤们认为政党实质上是结党营私,恶意竞争的代名词。

在华盛顿任职期间,国务卿杰佛逊和财务部部长汉密尔顿两人政见不同,逐渐形成了两大勾心斗角的派系。华盛顿对此深恶痛绝,在当了两任总统之后,拒绝连任,最终在华盛顿离开之后,美国形成了两大党派:拥护汉密尔顿的联邦党,以及用户杰佛逊的民主共和党(实际上就是今天的民主党)。

在华盛顿归乡之后,第二任领导人是开国元勋亚当斯(联邦党开创者之一),民主共和党人杰佛逊为副总统。当时美国政治制度还很不成熟,总统就是大选票数最多的人,其次就是副总统,才出现了上面的情况。

然后在1800年7月,亚当斯总统第一任期即将结束,开始准备连任的总统竞选。结果这次竞选,因为联邦党人内讧,导致亚当斯输给了民主共和党的杰佛逊,同时在国会的竞选中,也一败涂地,失去了国会的控制权。

在权利交接之前,亚当斯要赶快任命多一点的联邦党人,增加了16个联邦巡回治安官职位,想借机安插多一些自己人到司法部门。随后又在华盛顿特区里,新增了42个治安法官,任期5年。马伯里就是其中之一。

在1801年3月3日,亚当斯卸任,杰佛逊上任之后,新的参议院立刻取消了这42个治安法官的任命。结果马伯里就没有办法去上任当法官去了。本身马伯里就是一个当地的土豪,被耍了一番之后非常生气,决定请全国最好的律师状告国务卿麦迪逊。

然后这个案子最终告到了最高法院,因此当时任最高法院大法官的马歇尔以最高法院的名义致函国务卿麦迪逊,解释扣押委任状的原因。但是麦迪逊当时根本没有搭理最大法院的致函,因为宪法没有赋予最高法院向最高行政局和国家立法机构指手画脚,发号施令的权利,更不要提让总统,国务卿服从最高法院的判决了。

在三权分立里,如果有一权有更优越的地位,那显然是有民意基础的立法权,无论如何都轮不到非民选的司法部门。

这样一来,马歇尔就非常尴尬了,他可以签署一道执行令,命令麦迪逊按照法律程序发出委任状,但是麦迪逊背后有总统兼美军司令杰佛逊撑腰,完全可以忽略这个执行令。如果马歇尔拒绝马伯里的诉求,会导致司法部权威受损,让最高法院颜面扫地。

马歇尔最终把这个判决的核心,总结成了3个问题:

1.申诉人马伯里是否有权利得到他所要求的委任状?

2.如果申诉人有这个权利,而当这个权利收到侵犯时,政府是否应该为他提供法律救济?

3.如果政府应该为申诉人提供法律救济,那么是该由最高法院下达指令,要求国务卿麦迪逊将委任状发给马伯里吗?

第一个问题的答案,马歇尔认为委任状一经总统签署,任命即刻就算作出。一经国务卿盖章,委任状就算完成。那么显然他已经被任命了,这项任命不可撤销。因此,拒绝发他的委任状,在法院看来,是侵犯了其所赋予的法律权利。这是一个法律问题,不是政治问题。

第二个问题的答案,马歇尔认为任何一个人收到侵害时,都有权利要求法律保护。

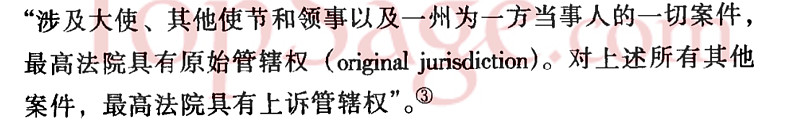

在第三个问题上,马歇尔引证了宪法第三条第2款:“

简单来讲,就是这个案例如果要判决的话,应该是最高法院来判,但是这个案子是个太小的案子了,最高法院对这类民告官的案子没有初审权。所以马伯里应该从地方的法院一层一层往上告,最终最高法院有原始管辖权,下面的解决不了,再给最高法院。

马歇尔认为,这个案子的关键在于,“是由宪法控制任何与其不符的立法,还是立法机构可以通过一项寻常的法律改变宪法。在这两个选择之间,没有中间路可以走。”然后马歇尔认为,宪法是至高无上的,是国家的根本法,最高法律。违反宪法的法律是无效的,断定什么是法律是司法部门的职权和责任。

一百多年后,有人称”如果说华盛顿创造了美国,那么马歇尔确定了美国制度“。

这个案子结束后,当时美国总统杰佛逊非常恼火。在杰佛逊看来,行政,立法和司法权本身是三权分立,平等关系,但是这么一搞之后,司法权就变得高人一等。司法部门可能直接影响行政和立法部门。杰佛逊的担忧很大程度是政治现实的考虑,如果联邦党人控制下的最高法院一而再,再而三利用司法审查权,推翻民主共和党制定的重要法律,那么这种政治制度就会崩溃。

但是政治的奥秘在于妥协。最终马歇尔见好就收,没有单纯的从党派利益出发,影响民主共和党推行的法律。

为什么小布什和戈尔最高法院的最终的判决,所有人都信服?没有形成火拼,或者暴力事件?就是因为在马歇尔之后,宪法高于一切的想法已经植入民心了(本身美国的中产阶级人数就够多,受教育水平也比较高)。

读书笔记《美国宪政历程:影响美国的25个司法大案》第二个案:“达特茅斯学院案(1819)”

这个司法案子,直接牵涉到了资本主义的核心:契约权利。联想一下,吴军的《文明之光》里提到,美国,荷兰,英国,是全世界最有契约精神的国家。这个司法案例,算是最早的一个涉及契约权利的判定,直接影响了美国司法历史。

另外这个案例的判决里,判定法人和自然人一样,其个人财产神圣不可侵犯。这种对法人资产的保护,也促进了整个商业的发展。

案件的核心:美国的一个私立大学达特茅斯学院,是美国的常春藤大学之一,成立于1769年,由当时的英国总督向学校颁发了特许状,1779年首任校长去世后,由约翰惠洛克接任。约翰惠洛克本身是个军人出身,用部队的管理方式来管理学校,完全填鸭式教育,导致他和学校董事会之间出现了很大的矛盾。结果约翰惠洛克跑到了新罕布什尔州的议会处,控告学校董事会挪用学校基金资助乡村传教活动,浪费学校公款,干涉学校教学。当时约翰惠洛克是民主共和党人(现在的民主党前身),校董事会大多是联邦党人,而州政府大多数人正好是民主共和党人。所以约翰惠洛克希望利用这个方法改变自己在学校斗争中的不利地位。

随后州政府派人调查,在1816年6月27日,通过一条改变达特茅斯学院性质的法律文件,把这个学校从私立改成了公立,由州政府管理。就是这个法律,引发了董事会的强烈不服,找了当时最有名的律师,在最高法院告了新罕布什尔州的州政府。

当时美国首席大法官马歇尔看到这个案件后立刻就认为这不是一个小问题,因为它牵扯到了资本主义的核心:到底要怎么定义契约权利。这是一个大是大非的问题。

最终,马歇尔把这个案件分成了两个部分:1.达特茅斯学院的特许状是否可以看成联邦宪法要保护的契约,如果是肯定的话,那么(2),新罕布什尔州通过的法律,是否构成毁约行为?

在宪法的第1条第10款,宣布个人的财产属于不可被任何法律剥夺的既定权利之一。但是在这个案件中,马歇尔把这个条款延伸到了法人(之前的第一个司法案件提到了,马歇尔在第一个案件中为最高法院争取到了宪法的解释权,从而改变了司法权是三权分立中最弱的一个环节的情况)。然后马歇尔认为学院的特许状就是一份契约,契约对象不是自然人,而是学院这个私人团体。

然后马歇尔对法人做了人类史上看成经典的解读:

3.《中央帝国的财政密码》读书笔记:

国两千年前发明了中央集权制,在这个制度之前,人类几乎不可能在数百万平方公里的土地上建立统一的国家。因为,由于交通和科技的限制,几乎不可能让千里之外的人们俯首听命。

周代建立了诸侯制,但是由于天子对诸侯的控制力太弱,各个诸侯逐渐变成了独立的国家(欧洲也出现过类似的情况)。秦汉时期发明的中央集权制,创立了一套官僚体系,体系中的官员们由中央任免和控制,对地方人民进行管制,从而形成相互制衡。

而中央控制官僚最重要的手段是财政,除了中央之外,任何机构无权税收,也不能给官员发工资。这样设计的体系,官员就成重要统治地方的工具,中央政府在千里之外,通过官僚网络牢牢掌握住民间。(腐败是这个体系的核心问题之一)。

但是中央集权制在农业时代有一个巨大的问题:随着政权的扩张,官僚体系在整个帝国中越来越庞大,从而可能超出了古代农业社会通过基础税收所能获得财政收入的上限,也就是养不起了。另外,一旦进入战争状态,官僚体系会快速膨胀,仅仅依靠正规税收无济于事,这时政府就进入了一个财政扩张器。

然后最早进入皇帝视野里,用来补充国库的方法是:

1.国有企业:这套体系最早起源于汉武帝时期,当时为了打匈奴给国库打空了,汉武帝决定依靠政府对自然资源的垄断,创立国有企业,主要是围绕盐和铁资源,垄断了经营权,创了相关部门专营盐和铁。民间必须从政府手里购买盐和铁,政府对这两个资源形成了垄断价格。

2.货币发行权:汉代还第一将货币的发行权垄断到政府手里,从而可以利用货币贬值来从民间攫取财富(铸币时代,货币贬值主要靠往铜中掺入其他便宜的金属来实现贬值)。

3.土地公有制:唐代的土地公有制要求每个人出生时,政府给他一块耕地,作为交换,这个人一旦成年,就必须向政府缴纳土地税。当他死亡时,政府再把这个土地收回,发给新的出生人口。这个制度下,政府就是全国最大的地主,农民是租客。

特别好玩的是,唐代的分地制度,正是这种财政收入制度的不合理,导致了唐朝中央政府很收入很薄弱,从而产生了节度使,类似于军阀的一个概念。

这本书的核心是对秦汉两千多年的集权时代从财政的角度进行梳理,所以书名叫做中央帝国的财政密码,看看各朝各代的帝王们是怎么搞财政的。

第一个集权周期开始于秦汉,结束于南朝。这个周期的制度基础是:官僚制度上以中央集权为主,却残留少量的诸侯制;经济上实现土地私有制,财政收入以土地税为主,并且逐渐开辟国有企业,金融垄断,甚至通过卖官来实现财政收入。

第二个集权时代开始于北魏,结束语南宋。这个周期的制度是比较完善的中央集权制和科举制,经济上采用土地公有制,税收使用更复杂的租庸调制。到了唐朝初期,土地公有制变成了政府分配和回购土地为特征的公有制。但是唐代的土地公有制很快就失败了,因为有人死后,他的子孙不愿意上缴土地,所以都是隐瞒不报,或者贿赂当地官员,从而偷偷继承下去。租庸调制指的是政府按照家庭人口,土地和家庭调整个人的税收结构,但是这个统计的难度超出了当时政府的统计能力。

因为财政制度的不合理,导致唐朝虽然很强盛,大发展,但是政府的财政收入却一直很不健康,从而导致了后面的动乱。

第三个集权时代开始于辽金,到了清明两代形成稳定的模式。这个时期的特征是:土地制度重回私有制,官僚制度上创建起了无限控制力的集权模式,并且封锁人的求知欲,形成巨大的稳定性。这个周期里,财政收入上很保守,以土地税为主,放弃了不稳定的纸币体系,回归到了原始的铸币制度,财政制度足够简洁。

第一个集权周期:

a.汉代开创的财政制度

公元前133年6月,汉武帝元光2年,在今山西朔州发生了一场战役,战役的双方是匈奴和汉朝。在这场战役之前,汉朝和匈奴通过联姻来维持稳定,但是这次战役直接破坏了双方的关系(更深层次原因是汉朝经济比之前强大了一些,腰板硬了)。这场战役导致匈奴和汉朝持续了数十年的战争,导致汉朝初期的财政制度被严重的破坏了(战争耗财),迫使汉武帝开创了一套特殊的财政体系,这套体系基本上延续了2000多年。

汉朝初期,财政政策是典型的“小政府,大社会”模式,政府不过多干扰民间经济,然后税收制度很简洁。但是这也导致汉朝政府每年的财政收入几乎是固定的,因为农民的税率固定,人口数量变化不大。

在匈奴和汉朝关系恶化之后,财政压力瞬间变大,汉武帝最早尝试了卖官卖爵,这些爵位的福利之一是可以免赋免役,还可以免罪,轻罪减免,重罪减轻。但是卖官卖爵只能一次性增加财政收入,同时还丧失了常规税收(爵位免税),所以这个方法局限性很大。

随后汉武帝想到了另外一个补充财政收入的方法:货币。

在汉武帝之前,汉朝市面中的货币主要是黄金和铜币。政府甚至允许民间铸造货币,只要达到政府规格,就可以市面流通。汉武帝为了充实国库,创造了两个新型货币:皮币和白金。

这两个货币都是跟真实价值严重不符,所以皇帝利用这两个来收“铸币税”。皮币本身就是一块白鹿皮,在政府规定的价格里,一个皮币等于40斤黄金的价格。由于皮币的兑换税率完全不合理,所以市场拒绝接纳皮币,但是汉武帝用政治的权威性迫使大臣们使用皮币,比如诸侯在进贡玉璧的场合,必须用皮币做垫子,强迫臣子们购买皮币。然后汉武帝还禁止民间生产皮币,把铸币权收回,只有政府才有铸币权。

(汉武帝做的事情,本质上是给皮币找了一个强制性的消费场景,然后搜刮诸侯的钱)

但是很明显,这些大臣和诸侯们也不是傻子,所以这种很初级的把戏,很难走很长时间,而且也给汉朝的货币市场带来了很大的冲击。

所以汉武帝被迫想了另外一个方法:制造国有企业。在汉代,这个叫做山海收入(就是自然资源带来的收入),比如矿石收入,海盐收入等等。汉朝最先把盐业和铁业,这两个工业部门,全部国有化(当然搞国有化时,需要有一些名正言顺的口号) 。在舆论铺垫好之后,政府开始把这两块工业全部国有化,同时制定的了严厉的手段来限制私自铸铁和私自采盐。

盐业的垄断对价格产生的影响,在西汉时期没有具体的数据参考。但是可以从唐代的情况类比一下。唐玄宗公元742至756年,由于没有实行食用盐专卖,所以每斗盐价格10钱,到了公元758年,每斗盐涨到了110钱,公元798年,淮南盐已经涨到了370钱。

春秋战国时期:

鲁国的初税亩,指的是丈量土地,然后摸清楚全国土地数量,然后根据土地面积征税。在初税亩制度之前,鲁国的国君会把土地分给某个贵族,那么这个土地就是贵族的了,不再向鲁国君主缴纳税务。然后当国君需要打仗时,这些贵族有义务按照封地的大小,赞助一定的装备和士兵。

到了春秋战国时,这种贵族凑的部队已经不能满足军事需求了,所以君王需要组建自己的军队。一旦需要自己的军队,财政问题就成了重中之重。与此同时,战国时期人口增加,很多人通过开荒土地逃避税收。为了解决财政收入的问题,鲁国进行了一次“土地改革”,改革的核心是:实现土地私有化,承认耕种者是土地的主人,代价是必须按照土地面积交税。

我的理解:这种土地改革的核心其实是地方政府(贵族)把税收上缴给中央政府(君王)。改革的阻力可想而知,因为本身内部会牵扯到非常多的利益。战国时期,只有秦国因为种种机缘巧合,比如土地面积比较小等等,所以秦国没有形成很多分散的利益集团(即使如此商鞅变法还是得罪了非常多的贵族,但是商鞅变法之所以能实施,还是因为地方政府的力量没有中央政府强)。以我了解的历史来看,对中国人而言,只要中央政府弱,这个社会体制的稳定性就差,很容易形成各种“诸侯”。除了秦国,其他国家内部的地方政府力量太强,导致很多变革触碰到了这些人的利益,从而很难实施下去。

一个例子是:很多人只知道商鞅变法,其实当时在魏国有一个叫做李悝的政治家,当时在魏国进行变革,魏国的变革要比秦国早20多年,李悝和商鞅的变法核心基本一样,都是法家和重农主义代表。但是李悝无法打破利益阶级的阻挠,导致变法阻力非常大,无法打破原有的平衡。商鞅的变法比李悝激进很多,因为秦国君主的力量非常强大,整个商鞅变法的核心有四点:1.在地方上推行中央集权制度。各县均由中央政府来管理,官员统一指派。2.控制粮食流通渠道,限制人口自由流动,不得擅自离开自己的土地。农民不能流动之后,就被标准化了,成为一个生产粮食的机器人了。3.实行军爵制,将社会生活和君爵挂钩,取消世袭制,让每个人成为士兵。4.鼓励移民。因为秦国土地够多。

但是秦朝只存在了15年,原因之一是:担心六国复辟,所以秦需要高压统治,战争财政的巨额消耗还在继续,中央依旧在从民间攫取利润,民间无法重建社会经济。

阅读笔记《美国宪政历程:影响美国的25个司法大案》三:马卡洛诉马里兰州案(1819年)

1776年美国发表独立宣言,宣布的是北美13个英国殖民地脱离英国独立,成为“独立和自由的国家”,但“美利坚共和国”是在1781年3月份的《联邦条例》生效时才确定下来。由于美国是现有各个独立的邦(states,也可以理解成独立的小国),然后形成了统一的联邦,更准确的形容是,先有了儿子,才有了老子的国家。那么核心问题来了,是联邦政府有唯一的主权,还是各个州和联邦同时有主权?同时,税收上如何界定州和联邦的关系?

因此建国之初,主张加强联邦权利的人形成了联邦党,维护各州权利的人组成了反联邦党,也就是民主共和党(今天的民主党前身)。

汉密尔顿作为联邦党的党魁,仿照英格兰银行的模式,建立了美国第一个中央银行—合众国银行(不是今天的美联储,这个央行只存在了20年就关闭了),存放联邦基金,为兴建跨州铁路和运河等全国性项目提供资金。

1791年年初,合众国银行成立,国会只给了它20年的特许经营权。随后在1811年,民主共和党以特许经营权到期为理由关闭了合众国银行。随后美国和英国爆发第二次英美战争,由于战争期间费用暴增,导致联邦政府财政非常薄弱。当时美国官方只有两种货币,金和银,携带不方便。另外地方政府还会发行当地的纸币,但是由于没有合理的法律对其进行规范,导致纸币泛滥,信用全无,贬值非常快。为了整治这种想象,民主共和党决定重启央行,建立统一的货币信用制度(顺便搞一点铸币税的油水补充国库),所以美国成立了第二合众国银行,拥有发行纸币和代理国库的职能。第二合众国成立之后,改善了全国混乱的金融局面,但是同时抢了地方政府的生意(铸币权税没了),因此地方政府想尽办法来抵抗第二合众国银行。

马里兰州议会为了限制第二合众国银行,通过了一项税法,称未经各州立法机关核准特许的银行,必须每年向马里兰州缴纳15000美金的营业税,否则不得在马里兰州营业。这个“未经各州立法机关核准特许的银行”,指的就是第二合众国银行在马里兰州的分行。随后马里兰州政府禁止了第二合众国在马里兰州印发的钞票。

随后第二合众国银行在马里兰州分行的出纳员马克洛,将案子高到了法院,法院判马里兰州政府获胜,随后马克洛把案子高到了最高法院。

然后接受这个案子的人还是马歇尔。

马歇尔认为这个案件非常重要,因为当时社会上不光是关注合众国银行课税是否合乎宪法的问题,而且对联邦政府改进国内基础建设的一些项目是否合法也存在担心。

因为这个案子太重要了,所以马歇尔决定让双方可以聘请三个律师来辩护(正常情况下是2个律师)。

经过了9天的辩论,马歇尔认为这个案件牵扯到3个核心问题:

1.是各州分别拥有主权,还是合众国人民集体拥有主权?

2.国会准许成立联邦银行是否不符合宪法?

3.如果符合宪法,马里兰州是否有权利对联邦银行征税?

第一个问题上,马歇尔的理解是:中央政府的权利是各州委托的,后者才是真正拥有主权的。各州的确拥有主权,但是这一主权与联邦的主权发生碰撞时,州的主权必须服从于联邦的主权。因为联邦政府断然是,而且真正的是一个属于合众国人民的政府。它的权利是人民赋予的,并且直接对人民负责。这段话成为了联邦主权性经典的界定,并且从根本上动摇了州权力至上的全部依据。马歇尔利用这种方式,结束了州主权和政府主权的矛盾。

第二个问题上:

第三个问题:

从1812年到1911年,整整100年,美国都在讨论到底要不要建立中央银行,因为马歇尔对联邦至上的言论几乎可以导致国会随意立法,联邦机构随意管制。所以即使当时联邦政府赢了马里兰州的官司,在20年之后,第二合众国银行依旧关闭了,直到1912年,由于没有央行美国在20年时间里发生了多次银行危机,所以在1912年,正式成立了美联储。

我的理解:这段历史非常好玩。因为同时在看《中央帝国的财政密码》,汉武帝时期,已经有了非常明确的财政体系,这个体系虽然不是完美的,但是在当时确实是有效的。铸币税,国有企业,土地税,是当时主要的三大税源。美国在汉武帝2000年之后,才有了自己完善的铸币税体系(统一的货币)。由于建国之初,各个州都是类似于独立的国家存在,所以美国这个国家的开局是:地方政府权力强于中央政府的。但是在长达100年的博弈中,最终地方政府和中央政府形成了一种政治平衡,双方都有约束力,而导致平衡的关键是最高法院对宪法的解释。

在中国各朝各代有个明确的现象,只要地方政府强力大于中央政府,就会形成地方军阀,同时引起国家混乱。所以我们的政治体制都是中央政府的权利远远大于地方政府的,在这个背景下,政治制度才会更稳定。

读书笔记《影响美国的25个司法大案》反垄断

整个书里讲反垄断的地方有两个案子分别是:

1.北方证券公司诉美国案(1904)

2.美国诉讼微软案(2001)

1.北方证券公司

这两部分特别有意思,建议看原文。核心解决了几个问题:1.反垄断的核心思考是什么 2.为什么很多企业明明已经垄断了,但是美国没有去拆分或者强制拆分它,或者为什么美国政府默许了这种极端的垄断,比如谷歌。3.为什么最终微软没有被拆分?

1860年-1880年,美国铁路迅速发展,然后形成垄断,从而操纵市场价格。当时铁路部门用回扣的方法来吸引大型的屠宰企业,谷物企业,以及煤炭企业,对铁路企业而言,这样稳定了总运输量,对运输大户而言,降低了运输成本。然后铁路部门又提高了小城市运费,支线铁路的费用,以及零散商品运费来拟补回扣的损失。所以当时的铁路部门对大户意味着快捷,便宜,方便的服务,对小型企业而言,就是傲慢,昂贵。

然后大型生产商就和铁路部门一起操纵市场价格(操纵货物运输总数和价格,从而导致供给低于需求),比如1883年纽约煤炭价格暴涨,从而导致煤炭的大型企业大赚一笔,农民和小型企业往往因为价格剧烈波动而受损。因此,地方官员就开始调查这些价格操纵(美国体制的反脆弱性,因为地方官员是当地人选出来的,所以官员就能代表当地的利益诉求)。

然后地方官员反映给州政府官员,州政府在当时也没有直接的权利去干涉市场,所以州政府反映给了国会里的议员,最终国会议员立法,1890年通过了《谢尔曼反托拉斯法》。这个法律宣誓着美国一个基本的国策:维持公平的市场竞争。但是从1890年到1901年,反垄断法基本没有实施过,因为大型企业通过游说避开了这条法规。

直到1901年,美国总统威廉麦金莱遇刺身亡,老罗斯福从副总统接任总统,任职时43岁。老罗斯福认为总统的职责是保护公众利益,限制和打击各种特殊利益群体。美国最大的敌人有两个:暴民和富豪。暴民引起社会动荡,富豪贪得无厌,不得则手段的垄断。然后老罗斯福打算利用反垄断法好好搞搞这些垄断的企业。

北方证券公司的成立:美国当时有两个铁路大王,本身两个人是死对头,两家公司恶性在二级市场购买北太平洋铁路公司,想巩固自己的垄断地位,所以北太平洋公司的股价从85美金被抢到了几百美金。为了避免两败俱伤,所以华尔街大佬摩根提出了一个垄断计划,干脆直接整个两个铁路大王的力量,形成一个超级垄断企业,北方证券公司。这个企业在新泽西州成立。

1902年,老罗斯福的司法部长宣布,调查北方证券公司,华尔街的大亨迅速开始游说,交易和利诱等手段,来和政府进行周旋。

然后美国司法部和北方证券公司的官司在圣保罗法院判决。北方证券公司败诉。随后北方证券公司上诉到最高法院:

最终这个事情的核心集中在两个地方:

1.北方证券公司是否限制或者密谋限制洲际商务或者竞争

2.权利庞大的垄断是否摧毁了其他人的权利

最终9位大法官进行投票,5:4,政府赢了。而且最终决定性的一票是摇摆票。这个判决最重要的意义是联邦政府有权利去监督大公司。

然后美国开启了反垄断的黄金时代。1911年法院判定洛克菲勒的标准石油公司涉嫌垄断,处罚3000万美金(当时的天价),拆分了标准石油。

2.微软案

依照垄断法,美国境内有一家公司若占有某种产品70%以上的市场份额,即被认为具有垄断地位。但是一家公司因技术创新或者机遇运气(对手破产),而在市场上取得自然垄断不违法。

微软的Windows系统的垄断是根据技术创新和机遇导致的自然垄断,虽然占据了全球主要的市场份额,但是并不违反垄断法。

2000年,微软被诉讼的核心原因是捆绑销售网络浏览器。最早对微软产生威胁的是一家叫做网景的公司,于1994年推出了一款航海家的网络浏览器,引发了互联网革命,使个人电脑和windows系统可能变成一个边缘设备。

随后在1995年,比尔盖茨决定将经营重点迅速转向互联网业务,然后战略上把微软的windows系统和微软的浏览器(探险家)捆绑在一起,免费送给所有的用户,迅速占领了75%的浏览器市场份额。随后网景公司濒临破产,最终被收购。

根据反垄断法,一家公司的垄断地位并不犯法,比如英特尔,思科,波音等都在各自的领域垄断,只有当一家公司利用垄断的力量打压竞争对手进入市场时才是违法行为。微软被诉讼的地方是,利用windows系统进行捆绑销售,阻碍了竞争对手进入市场,不公平竞争。

微软律师的核心观点:1.浏览器是功能集成化的一个体现,不是单纯的捆绑销售。2.反垄断法是保护消费者利益的,不是保护失败的竞争利益。消费者因为捆绑销售受益,因为浏览器是免费的,功能是好用的,迅速普及了浏览器。

最终法院判定微软违反垄断法,违反理由:

2000年4月,联邦司法部决定将微软一拆为二,一个经营操作系统,一个经营软件。

美国的反垄断诉讼,并不是反对一切垄断和超级企业。全球经济竞争,谁都担心本国企业规模过小,因为在数字化网络革命中,赢家往往是通吃的。在这方面美国人不是缺心眼,当代美国经济正是以超级跨国垄断公司为特色的。20世纪90年,美国经济史上出现了一个公司兼并的高峰期,一些规模超大的垄断企业诞生。

这些超大型企业实现了资源配置的优化,并且极大的降低了交易成本,提高了整体竞争力和创新力,以更优质的产品和更廉价的价格赢得了全球消费者。

美国大法官称”垄断是鼓励创新的一种途径,其主要理由是:成功的创新和成本最小化对垄断者的回报是非常巨大的。”也就是说,如果通过创新形成了垄断,那么垄断者在经济层面上的回报必须是巨大的,否则创新的动力就没有那么足够了。

另外,这里面还有一个核心问题,微软是个全球企业,在全球市场垄断,如果美国通过判决判定微软垄断,那么这种全球范围的规模效应就无法实现。