宣布造车1093天后,雷军终于把吹过的牛实现了一半。

超过1亿人的观看量,不仅刷新了行业记录,27分钟大定5万台的销量,更是彻底震撼所有人。

回想去年“遥遥领先”余承东发布问界7用时25天拿下5万大定都高呼是“起死回生”的奇迹。

如今对比之下,雷军的发布会无疑是把这个奇迹的天花板再往上提了N个level。

直到现在,雷军和小米SU7的话题仍在各大平台热搜榜久久未退。

以订单对于营收总额算,雷军一晚收回全部投入三年造车投入的百亿资金。

小米美股价格也涨超12%,市值飙升超过400亿人民币,更是收获了数倍投入。

小米SU7的成功发布,让其真正完成了“人车家”生态闭环,这也是全球第一家全用自家产品的厂商,具有里程碑意义。

可以说,这款车一上来就成功打出高端局,或是小米能打破手机行业发展桎梏,跳出内卷,成功上岸的必须要走的路。

只是小米笑嘻嘻,友商们可就要XXX了。

01让周鸿祎眼红的营销奇迹

小米造手机十几年来,积累的粉丝数量已达到数以亿计,雷军无论做什么事情,都会有庞大的人气支撑。

但在造车这件事上,小米依然尽一切可能去持续获取流量关注。

三年前,雷军声称造车将是自己“赌上全部声誉,人生最后一次重大创业项目”,打造出壮烈豪情的flag一举收获了无数粉丝的共鸣和拥护。

然后一直到现在,小米总会时不时被曝出关于造车、配置,到公布车型、车样及路测的新闻并登上各大媒体平台头条,甚至都不用为此花公关费1分钱。

此次发布会,雷军做了一切精心准备,不仅在在社交网站上多次预热,还提前预排了两次。

其中一个细节,是雷军在发布会的穿搭上。

以前做手机时,他的发布会着装基本都是模仿苹果乔布斯的T-shit加蓝色牛仔裤。

现在做汽车,雷军换上了一身与马斯克当时特斯拉新品发布会上类似的正装。

这不仅是对两位大佬的致敬,也是表明产品要向他们对标的决心。

其实不止对标他俩,SU7还对标了保时捷。

不仅在性能上对标,还大面积对标了外形。

雷军也毫不掩饰,SU7就是直接对标保时捷来做的。

一个冷笑话,很快传了出来:

有天晚上,大雨滂沱,一辆众泰SR9和一辆小米su7砰的一声相撞了,但两车的车主却迟迟不敢下车,双方都以为撞了保时捷,最后发现真相,二人相拥而泣,相见恨晚,遂引为知音。

保时捷经典车型,高端豪华上档次,历经几十年市场考验,依然深得用户喜爱。

SU7“对标”保时捷虽然引起争议,但只要能带来更多人气和客户,那就是成功的。

这是产品的成功,更是营销的成功。

碰瓷,本身就是一门营销艺术。

用户喜欢,卖得出去,那就是好艺术。

节操什么的,值几个钱?

致敬经典,在咱这里可不犯法。

可以说,一家从来没有做过汽车的企业,把第一辆汽车的发布会做成了全民关注的“春晚”,其营销能力之强大,在国内已经找不出第二家了。

就连红衣教主周鸿祎在看完小米发布会后,也不禁酸溜溜吐槽哪吒汽车不懂宣传,让人“恨铁不成钢”,强调“技术派也要成为营销派”、要向雷军多学习。

明眼人一眼就能看出,周教主的话里可是带着一股掩盖不住的酸意,这是对小米发布会的震撼,以及对营销能力的强烈渴望。

原来会造车还远远不够,你必须还得会卖车。

产品牛X只是基础,是销量牛X才是根本。

会营销,利用好互联网流量,可能实现十倍以上销量。

在这方面,小米是最具话语权的。

十几年前小米做手机时,就凭借“饥饿营销”从“百机大战”一炮而红,杀出一片天地。时至如今,它的营销技能已达到炉火纯青已臻化境。

其实把“遥遥领先”挂在嘴边,早已成功打造网红人设的余承东也深谙此道,在华为这么多届产品发布会中,但凡他出场,观众的关注度都会上升一大截。

如果说华为技术的赋能给了赛力斯“起死回生”的机会,那么余承东的流量赋能,是把赛力斯汽车推向网红品牌的另一个关键。

但在雷军面前,余承东似乎还是差了不少火候。所以这次发布会,造车界众多大佬都来捧场了,唯独老余没来。

这是为啥?或许是自知在雷军面前气场可能比不过。

既然不能遥遥领先,那还来做甚?!

所以小米这次发布会,算是把周鸿祎给点醒了。

但小米就算是从此成功了吗?

这个答案,或许即使雷军心里,也没有谱。

02 一把点燃火药桶

小米SU7,可以说开局就是地狱级难度。

20多万的价格,是国内消费者关注度最高,也是车企们最卷的价格带。

它跳出了国内普通家庭对十几万价格车型的主要区间,天然意味着一开始难以实现大销量。

没有大销量,也就没有规模化的降本红利。

特斯拉的Model 3在销量没起来前忍着巨亏损了几年,2023年中国年销量达到60多万辆,才达到22.3万元的盈亏平衡点。

所以几乎没有新势力的第一款车就敢就试水十几万价格的车型,因为注定要卖一台巨亏一台。

甚至亏损幅度与20多万的差不多。

但20多万的车,是要拿出比前者要强得多的配置和款式逼格,才能说服消费者打开钱包。

小米汽车SU7的标准版,性能配置和定价直接对标特斯拉的Model 3,为了维护性价比,雷军也是忍痛便宜3万。

据报道SU7开售24小时后,累计订单达到了近8.9万辆,预计过段时间突破10万辆不是问题。

以每卖出1辆车亏3万来算,10万台意味着亏损30亿。

当然,小米现在账上还躺着1363亿现金流,这点亏损完全担得起。

雷军是已经做好了前期“大亏钱”的打算,但友商这边的压力可不一定扛得住。

与小米SU7相近价位和配置上的友商车型,实在太多了。

除了特斯拉Model 3,还有国内的比亚迪汉EV、极氪001、极氪007、小鹏P7,赛力斯智界S7、吉利“银河”、蔚来“乐道”等等,全都是背景和竞争实力不凡的主。

可以说,SU7一上来,就扎进了众多厂商的必争之地。

其实在小米SU7发布会前两周,国内一众新势力车企的上市股价就悄然开启了明显下跌走势,期间“蔚小理”三家股票的市值甚至都累计跌超了20%。

大家可以猜猜,其中有多少成分是来自对小米SU7的影响?

虽然这三家创始人也亲临了发布会现场助阵,但他们心里面究竟是怎么想的,也只有他们自己清楚了。

对于小米的入局,友商们的担忧几乎可以说写在脸上。

现实数据从来不会骗人。

2024年开年以来,就前后有十个厂商迫不及待上演了大规模价格战。仅3月以来有约20款车型陆续官宣降价。

就在小米SU7正式上市前夕,小鹏汽车宣布对旗下轿车P7i进行价格调整,售价20.39万元至28.99万元,降幅2~5万元。

同日,比亚迪海豹荣耀版上市,售价比现款冠军版车型价格有所下调1~3万元不等,变相降价。

还有吉利的极氪系列、智界S7也都曾在小米技术发布会后,相继进行了大幅降价。

这两天,发布降价的品牌和车型,又猛增了一大堆。

毫无疑问,新一轮的价格战,已经点燃了。

但或许这些友商也没有想到,小米SU7竟然如此大获成功。

SU7初定的近10万辆中,有多少是从他们手中抢走的潜在客户?

这可是至少200亿的市场蛋糕啊,而且小米还只是刚开始。

往后的日子还怎么相处?

可以预见,未来一段时间,在中国新能源车市场,卷价格,卷配置,卷颜值,甚至卷营销的竞争,都将会变得越来越激烈。

而这一切的导火索,是由SU7点燃。

03拯救未来的闭环

其实小米造车,也有其不得已的原因。

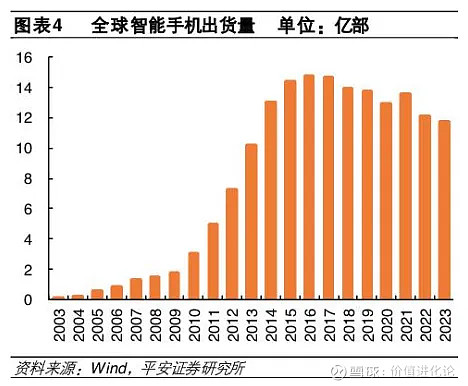

如今全球智能手机行业的增量红利已几乎吃尽。2016年以来,全球智能手机出货量不断回落,2023年同比下降3.2%,降至11.7亿部,这是十年来最低的全年出货量。

小米以造手机起家,到如今做到全球市场份额的top3之内,仅在苹果三星之下,可以说已经做到了极致。

想要再往上一点,已难如登天。

小米最赖以生存的手机业务,已逐渐难以支撑它庞大的市值体量和成长预期。

2021年,小米智能手机业务营收2089亿元,但到2023年已经降到了1575亿元,营收出现了明显下滑。

这背后,是小米手机的在近几年的高端化之路一直走得太辛苦,小米曾多次发力高端手机领域,比如之前的note系列、mix系列、ultra系列,但成绩一直难以有效突破。虽然小米14系列高端化看似很成功,但高端手机占比太少。小米一直在努力改变市场对于其品牌的定位,但在高端机领域,市场主要还是只认华为,这条路被卡住了。

如何证明自己的品牌在高端化实力,以及如何让小米重新展现成长性,是雷军这些年一直在焦虑的事情。

而造车,就是雷军认为可以破局的关键。

如果这个目标能走得出来,并且成功实现“大定”,那么不仅一举让小米实现赛道多元化成功跨越,还能借此来助力继续打造手机高端化。

所以哪怕SU7业务短期亏损,同时将来还要承受巨额继续投入研发和产能搭建,也是值得的。

而且如此一来,小米是第一家真正把“人车家”用户生态系统全用自己产品完成闭环的巨头。华为严格上来说也不算,因为问界车不完全属于华为。

甚至连苹果都做不到。

小米通过“人车家”生态,它就完全可以去讲一个新模式的故事。

一方面,万物互联是人类未来生活方式的趋势,凭借这个生态,可以为小米手机高端化带来增益,也能在相互赋能下增加手机和汽车的销量。

另一方面,凭借全球最大的消费级IoT平台,高达数亿的粉丝流量,无论是促进手机和汽车销量,还是通过这个生态平台搭建出更多的增值业务场景,都是可以有巨大期待的。

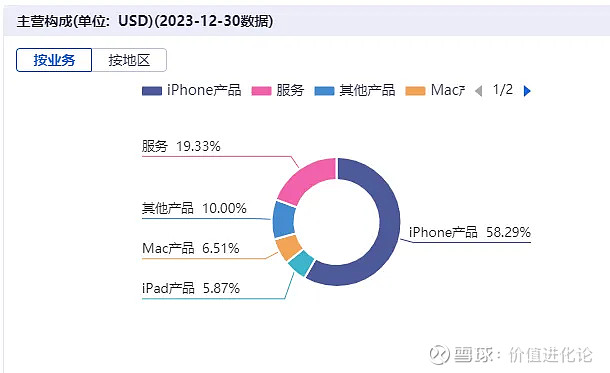

苹果就是这样干的,2023年苹果单是平台服务收入就达231.17亿美元,占了总收入的近2成。

与之类同的小米互联网服务业务,目前营收占比只有11%。

但在新的模式下,这个占比的前景空间就有希望被大幅打开了。

所以小米入局造车,造“50万内最好的车”,就是小米跳出手机内卷格局,打开自己新的成长空间的非常必要的选择。

04尾声

其实在中国,卖硬件的生意,往往只有一次性收入,这种模式基本就是吃存量蛋糕,行业的市场空间一眼看到头。

这种模式下,企业做大到一定程度,总会碰到增长瓶颈,然后进入内卷内耗阶段,直到把行业内的竞争对手卷死,真正做强大起来的永远只有寥寥几家。

中国的手机和汽车这两大产业的格局演变,就是这样。

小米的厉害之处在于,它成功踏进了手机和汽车这两个市场规模最大的领域,完成“人车家”生态闭环,或许由此相互融合出更多的商业模式和增值业务场景,为其打开两大行业自身局限,创造更多可能。

只是这一切才刚刚开始,并且注定充满各种艰辛和不确定。

虽然小米因此有望成功上岸,但雷军的压力,仍会一直会存在。