一、行业定义:

碳纤维(CarbonFiber,简称CF)是由有机纤维在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维,是一种含碳量高于90%的无机纤维。

碳纤维具备出色的力学性能和化学稳定性,密度比铝低、强度比钢高,是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高比强度和最高比模量的纤维,具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温、膨胀系数小等一系列其他材料所难以替代的优良性能。

碳纤维按原料分类。碳纤维主要分为PAN(聚丙烯腈)基碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维等。

PAN基碳纤维因制备工艺较简单,制成的产品性能更优,是目前碳纤维市场主流产品,约占全球碳纤维总产量的90%。故目前碳纤维一般指PAN基碳纤维。

碳纤维主要的力学性能指标有拉伸强度和拉伸模量,按照日本东丽公司产品编号规则,高强型为T序列,高模型为M序列。

碳纤维按纤维数量分为小丝束、大丝束。实际使用的碳纤维是由一定数量的碳纤维丝集束而成,1K就代表一束碳纤维中有1000根丝。通常把小于24K的碳纤维称为小丝束碳纤维,小丝束碳纤维主要应用于国防军工(导弹、火箭、卫星等)、航空航天及体育休闲领域,因此又被称为“宇航级”碳纤维,价格昂贵。

48K以上的碳纤维通常称为大丝束碳纤维,主要用于交通运输、风电叶片、医药卫生、纺织、机电等工业领域,因此被称为“工业级”碳纤维。

二、产业概况:

产业上游为石化产品聚丙烯腈。

中游通过聚丙烯腈纺丝之后得到聚丙烯腈(PAN)原丝,再经过预氧化、低温和高温碳化后得到碳纤维;并可制成碳纤维织物和碳纤维预浸料,作为生产碳纤维复合材料的原材料。从原丝到碳纤维复合材料涉及到的工艺流程长,设备及生产线复杂,产品种类广泛,是典型的资本密集型和技术密集型行业。

目前中游产能:高端供不应求,低端产能即将过剩。需求扩增是一个趋势,供给端的逻辑是,高端看资本开支,低端看成本。

小丝束销售价格较高(300万元/吨),毛利较高,对丙烯腈成本变化不敏感。

大丝束售价较低(100—200万元/吨),对制造成本(丙烯腈、能源)较敏感。

三、典型应用(航天):

在航空航天领域用碳纤维复合材料代替钢或者铝,减重效率可达到20%-40%,因此在航空航天领域得到广泛青睐。飞机结构材料约占起飞总重量的30%左右,减轻结构材料的重量可以带来许多好处。对军用飞机而言,减重在节省燃油的同时扩大了作战半径,提高了战场生存力和战斗力;对于客机而言,减重节省了燃油、提高了航程和净载能力,具有显著的经济效益。

与常规材料相比,碳纤维复合材料的使用可使飞机减重20%-40%;同时,复合材料还克服了金属材料容易出现疲劳和被腐蚀的缺点,增加了飞机的耐用性;复合材料的良好成型性可以使结构设计成本和制造成本大幅度降低。

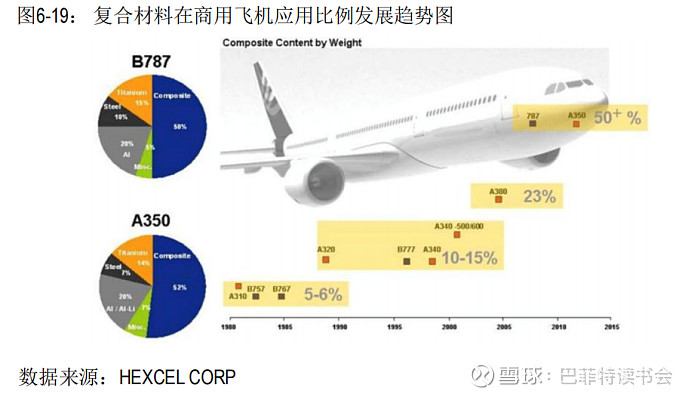

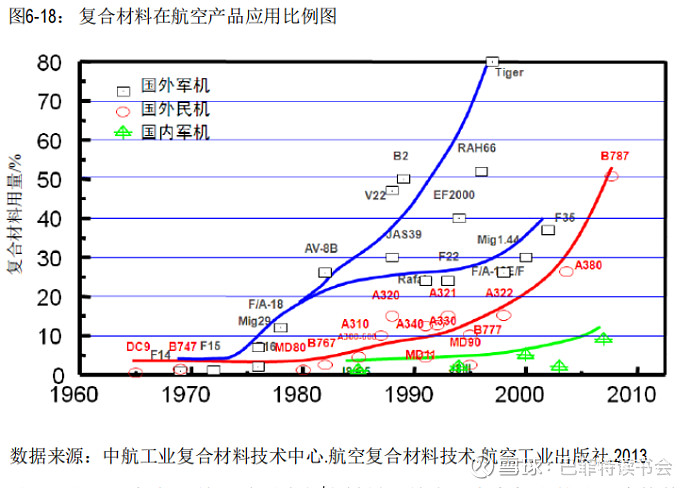

由于在结构轻量化中无可替代的材料性能,碳纤维复合材料在军用航空的应用领域得到了广泛应用和快速发展,自20世纪70年代至今,国外军用飞机从最初将复合材料用于尾翼级的部件制造到今天用于机翼、口盖、前机身、中机身、整流罩等。从1969年起,美国F14A战机碳纤维复合材料用量仅有1%,到美国F-22和F35为代表的第四代战斗机上碳纤维复合材料用量达到24%和36%,在美国B-2隐身战略轰炸机上,碳纤维复合材料占比更是超过了50%,机头、尾翼、机翼蒙皮等,使用量大大提升。采用复合材料构件不仅可实现轻量化和设计自由度大,而且可以整体成型,减少零件数量,降低生产成本并提高生产效率。我国军用飞机的复合材料应用正在呈现逐年递增的趋势。

无人机是复合材料的使用比例基本是所有航空器中最高的,美国全球鹰(GlobalHawk)高空长航时无人侦察机共用复合材料达65%,,X-45C、X-47B、“神经元”、“雷神”上都运用了90%的复合材料。

在运载火箭和战略导弹方面,“飞马座”、“德尔塔”运载火箭、“三叉戟”Ⅱ(D5)、“侏儒”导弹等型号;美国的战略导弹MX洲际导弹,俄罗斯战略导弹“白杨”M导弹均采用先进复合材料发射筒。

从全球碳纤维产业发展的角度看,航空航天和国防工业是碳纤维最重要的应用领域,消费量约占世界总消费量30%,产值占全球50%。

四、公司定位:

公司是专业从事ZT7以上高性能小丝束(3K)碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术创新企业,围绕高性能碳纤维产业化开展研发制备工作,已率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天军品领域的稳定批量应用,未来公司将在技术提升、产能扩张的基础上进一步延伸到民品应用领域。

公司已经实现工程产业化的主要产品有:

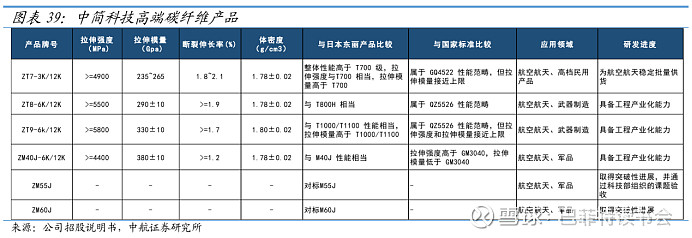

高强型——ZT7系列(高于T700级)、ZT8系列(T800级)、ZT9系列(T1000/T1100级);

高模型——ZM40J(M40J级)石墨纤维。

五、行业痛点:

西方国家在上世纪60年代就开始对华实施碳纤维材料的技术禁运,按照“巴统”和之后《瓦森纳协定》,以美国为首的西方国家对我国实施严格的碳纤维材料禁运。日、美等碳纤维主要申请国甚至对未经许可范围内而企图购买和贩卖碳纤维的个人实施抓捕。禁运范围除了碳纤维原丝,制备技术及装备一直被国外发达国家垄断和封锁。同时又在低端碳纤维领域采取低价倾销,致使国内大部分碳纤维生产企业技术水平落后,经营业绩长期处于亏损,严重制约了国内碳纤维行业和航空航天等高端装备领域的发展。

六、市场机遇:

1.战机更新列装。

长期以来,我国国防建设落后于经济建设,作为新一代国防装备的物质基础,加速发展新材料技术是保持军事领先地位的重要前提,碳纤维复合材料用量已经成为衡量军用装备先进性的重要标志。

按照未来五年我国战斗机新增180架(按复材占比10%),四代机新增300架(按复材占比27%)的假设,战机碳纤维需求量合计为441吨。

在航空领域,我军战斗机以二代和三代机为主,老式战机占比较高。根据WorldAirForce2021的统计,截止2020年底,按国际标准,我国共有空优战机1200架,但其中五代机J-20仅19架,四代机共计620架,其余均为老旧战机,而美国共有空优战机2152架,全部为五代或四代战机,其中五代的F-22(178)F-35(196)共计374架。

根据飞行国际的数据,我国约60%的军用飞机面临退役,换成以三代、四代战斗机为标志的新一代空战力量,这将在很大程度上推动军用飞机的需求,为我国军用飞机制造业提供了难得的发展机遇,将拉动对高端碳纤维复合材料的需求。

2.民航大飞机开启千亿碳纤维市场。

根据中航证券的测算,未来20年民航领域对碳纤维复合材料的需求量将达到10万吨、千亿以上市场规模。

研究院和制造界网的统计数据,截至到2022年5月,C919客机包含确认订单和意向订单在内的总订单数量超过800架,ARJ21-700订单数量接近600架。

在民用航空领域,以C919为代表的国产大型客机商业化,为碳纤维在民用航空领域提供了更大的发展机遇。中国的C919飞机复合材料使用不足12%,订单数量也已经超过400架。未来C929飞机的碳纤维复合材料的用量将进一步提升。

我国国产飞机复合材料的使用情况与国外先进水平比较差距还较为明显。ARJ-21支线客机全机复合材料用量仅为2%;

国产商用C919型干线客机中CFRP(常用碳纤维增强复合材料为树脂基复合材料)在机身结构中的占比为12%;

中俄联合研制的CR929大型客机复合材料使用比例将超过50%,机身和机翼都将采用复合材料,有望达到世界先进水平。

根据中国航空工业发展研究中心发布的《民用飞机中国市场预测年报(2021~2040)》,我国航空客运量在长期内将保持较快增长,预计在2021-2040年间中国需要补充民用客机7646架。

假设2025年C919具备年产50架的能力,单机的空机重量约为42.1吨,碳纤维复合材料占比12%,则对应的碳纤维需求量约为125-200吨。根据中复神鹰的估计,C919对国产T800级碳纤维需求量是100吨/年,看起来这个量很小,但随着CR929的研发推进,CR929对国产T800/T1000级碳纤维需求量将跨越式增长。

3.航天火箭、无人机、高铁、新能源汽车等高端制造领域的快速发展。

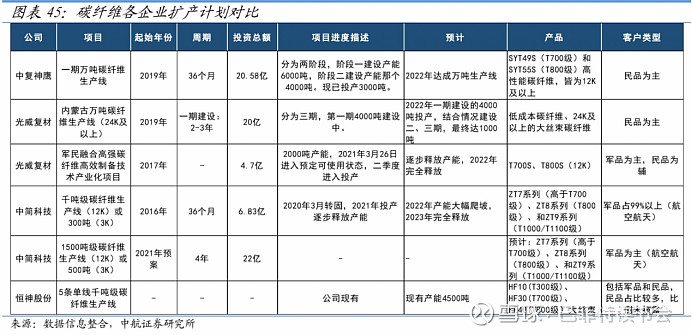

七、竞争格局:

在航空航天领域,军品小丝束供应商主要有中复神鹰、光威复材、恒神股份。根据中简招股书,公司ZT7系列碳纤维已超过日本东丽T700级和T300级碳纤维性能,超过光威复材和恒神股份规模化生产的GQ3522型碳纤维和HF10系列碳纤维性能。从目前销售规模和产能角度看,光威复材占比较高。

优秀的公司,重点看产能,从产能角度看,中复神鹰和光威复材均有万吨级产线,恒神股份现有产能4500吨,中简科技完成现有扩产项目后,达到近3000吨12K或换算为1000吨(3K)高端碳纤维产量。

但若从产品角度来看,中简科技的产线生产的产品性质更好,大部分为3K级别的高端的碳纤维及织物产品,而其他企业的产线所生产的主营产品为12K及以上的高端碳纤维产品,较中简科技在产品性质上有明显差别,因此扩产难度相对较大。

从业务角度来看,中简科技的业务皆为军品,而光威复材、中复神鹰、恒神股份中,只有光威复材的军品业务占比相对较高(不足50%,2022投资者互动)。航空航天业务门槛较高,竞争格局较好,盈利能力可长期保持优势;民品工业领域,碳纤维产能投资较多,价格较为敏感。

如果从毛利角度看,军品占比较高的中简科技盈利能力更占优势。

八、中简方案:

经过长期自主研发创新,当前公司已经具备高强型ZT7系列(高于T700级)、ZT8系列(T800级)、ZT9系列(T1000/T1100级)和高模型ZM40J(M40J级)石墨纤维工程产业化能力。

公司ZT7系列(高于T700级)碳纤维产品打破了发达国家对宇航级碳纤维的技术装备封锁,各项技术指标达到国际同类型产品先进水平,经过严格的产品验证,已被批量稳定应用于我国航空航天八大型号,优先满足了国家战略需求,实现军民深度融合。

公司在研产品中,高强高模型的M55J和M60J碳纤维已完成技术突破,正在进行工程规模化研究。

九、产品优势:

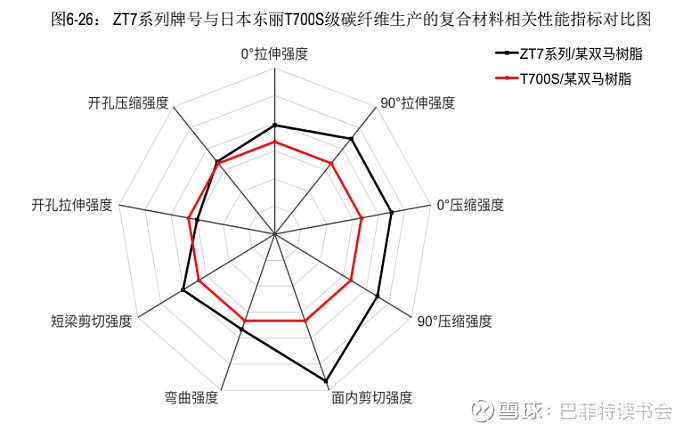

1.力学性能优越。ZT7系列碳纤维介于日本东丽T700级与美国IM7之间,拉伸模量高于东丽T700级碳纤维,综合性能优于日本东丽T700S级碳纤维。ZT7系列碳纤维不追求产品的单一指标而追求综合平衡,以及与树脂的最佳匹配。ZT7系列与某双马树脂的绝大多数复合材料力学性能指标均超过日本东丽T700S与对应双马树脂的复合材料。

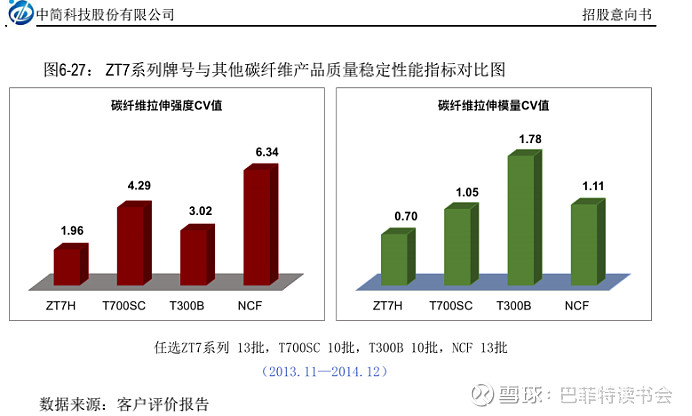

2.质量稳定性指标。CV值是碳纤维质量稳定性的关键指标。从下图可以看出,公司生产的ZT7系列碳纤维具有较低的CV值和较高的质量稳定性,国内首次实现了材料质量稳定性与材料性能并重的紧密结合,因此,ZT7系列碳纤维质量稳定性优于国内能够进口的T700SC、T300B级碳纤维,也优于国内某生产厂商NCF碳纤维。

中简科技ZT7系列碳纤维产品在经过了客户严格的试验验证,在高于T700级碳纤维在质量指标的达标性和工程批量化生产稳定性方面处于绝对领先地位。在与诸多对手市场化竞争中脱颖而出,成为航空某型号产品指定供应商,在此型号应用示范效应的牵引下,已迅速完成在其它七个型号的推广应用,成为国内诸多碳纤维企业中极少数能够依靠碳纤维产品盈利的企业之一。

ZT7系列碳纤维已超过日本东丽T700级和T300级碳纤维性能,超过光威复材和恒神股份规模化生产的GQ3522型碳纤维和HF10系列碳纤维性能。

十、客户验证:

最好的验证方式就是客户不断增长的批量订单。2021年新签订单量3.56亿,2022年3月新签订单21.69亿元,将于2022-2023年交付。2022年订单的合同金额是2021年订单的3.4倍,是2021年营业收入的5.26倍。

为了进一步说明公司的产品优势,这里还是把招股书中的关键段落摘抄了过来。

1.客户A测试验评价:

中简科技自2011年开始提供ZT7H碳纤维进行型号应用评价,经过28个批次的积木式评价后于2013年进入批量稳定应用阶段。

与进口东丽T700S碳纤维相比:ZT7H碳纤维拉伸强度、拉伸模量及断裂伸长率等性能方面均表现出了低离散系数,具有较高的质量稳定性,同时,ZT7H碳纤维毛丝控制良好,具有优异的工艺性,ZT7H碳纤维复合材料的90°拉伸强度、0°压缩强度、0°弯曲强度、层间剪切强度、冲击后压缩CAI等性能均优于同级别的进口T700S复合材料。

2.客户B测试评价:

中简科技设计生产的ZT7系列碳纤维及其织物是根据型号要求进行自主设计开发的高于T700级的国产碳纤维产品。ZT7系列碳纤维,单向织物、平纹织物及其对应的复合材料和构件各项指标满足型号设计要求,于2013年通过型号应用评价并进入稳定批量应用,为ZT7系列碳纤维的稳定供货商。

与东丽T700S碳纤维、G0827单向碳布、G0814平纹碳布、T700-12K预浸料和T700-12K经编织物相比:ZT7系列碳纤维复丝拉伸强度、拉伸模量、断裂伸长率以及面密度等性能参数及其离散性的综合结果优于进口T700S。ZT7系列碳纤维与国产树脂基体复合性良好,其加工工艺、复合材料等综合性能优于进口T700S。

十一、竞争优势:

从三个方面看:行业壁垒、客户壁垒、团队的技术积累和迭代能力。

1.行业壁垒:从技术和投资两个角度看。

纤维行业技术壁垒非常高,体现在三个方面:配方壁垒、工艺壁垒和工程壁垒,三者难度依次增加。

尽管可以通过直接购买和挖角技术人员等方式获取配方,但仍需要时间去吸收和消化,配方壁垒突破时间为1-2年;

想要突破工艺壁垒,还要在拥有配方的基础上投入大量精力去磨合和调整,通常需要3-5年;

工程体系要求各生产工艺之间协调配合,需要企业投入大量资本去设计、改造、调整装备和训练人员,壁垒突破时间5年以上。

因此,碳纤维三大技术壁垒的突破期合计超过10年,已经掌握成熟技术的企业先发优势极大,护城河深厚。

碳纤维产线的投资门槛较高,从企业公告的产能计划来看,万吨投资额普遍在20亿元甚至以上,若是高性能碳纤维产线,则万吨投资额在100亿以上,高资金壁垒使得大量企业较难进入到这一行业。

2.团队技术积累。

公司技术团队核心成员均来自山西煤化所,历经四代人、50年的传承和积累,先后承担和圆满完成了多项国家重大课题研发任务,经历了国产高性能碳纤维从实验室、中试到工程化应用的整个过程,团队先后获得“航空高性能碳纤维创新团队”和“江苏省双创团队”称号。实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物,杨永岗现为科技部863主题专家组成员,2013年12月入选中组部第

二批“万人计划”(国家科技创新领军人才)。公司研发人员均具有多年技术研发和工程化经验,技术团队包含多名经实验室研发、中试放大和工程化生产一线锻炼成长起来的博、硕士和工程技术人员,公司已形成了一支人员长期稳定、研发理念先进且具备工程化实施能力的研发团队,为未来研发更高级别碳纤维打下深厚的技术基础。在两位核心领军人物的带领下,公司已经形成了“科学家+工程师”无缝衔接、配合默契的团队,打造了“产品技术+关键设备+工控系统”三大自主可控及平台化发展优势。

从文化的角度,我们更愿意参考管理层的战略思路。创始人杨永岗曾多次表示,作为一个研发+工程化为核心竞争力的公司,持续的技术创新和专业化设备改进提升,是推动公司持续发展的源动力,也是公司生存和发展壮大的根本。杨永岗在调研中表示,公司的战略思路是:按批产一代、扩产一代、研制一代、预研一代,提前布局研究下一代产品及工程化,形成长久、叠加、稳定的长远发展优势。做技术出身的我们要做百年老店,和国外高性能产品进行对标,持续巩固技术核心优势,实现长久高质量发展。

3.客户优势。在高端装备应用领域,客户认证周期较长,一旦认证通过,供应关系会长期保持稳定。

公司所生产的ZT7系列碳纤维产品经过航空航天权威单位近三年的摸底、稳定性、许用值、工程应用等多个阶段多个批次的严格评价。

在航空航天装备生产过程中,一旦型号确定,具有所用原材料不会轻易更改。通常情况下,航空航天型号装备使用周期较长,确保了公司高性能碳纤维产品在航空航天领域的市场地位。与此同时,公司依靠自身强大的技术创新能力,不断研制更高性能的碳纤维产品,以满足客户不断增长的新型号需求,进一步增强客户粘性。碳纤维产品在国家航空某型号上的成功应用,其示范效应为其他型号应用奠定了良好应用基础。

关于军品的军品竞争壁垒,光威复材在调研中这样表述:壁垒在于保障产品性能要求及其一致性、稳定性、可靠性的能力,也在于投入巨资开展的产品验证过程形成的壁垒以及先发优势,例如(光威)T300级当年验证了四五年时间,(光威)T800H到目前已经验证了八年多也还没有结束。

十二、成长估值:

短期看点:

1.公司在手订单的消化能力:22年新签订单21.69亿将在23年交付。

2.ZT8\ZT9产线通车点火,产能释放。根据最新调研,公司新品 ZT9 系列已经开始小批量试制,2023年开始批量供应。

公司22年年底有望完成三期项目其中首条 ZT7+ZT9 生产线的安装,23年初将完成调试以及第二条 ZT7+ZT8 生产线的安装和调试,这两条线将极大保障现有市场的供货,23年年内将完成第三条高模碳纤维生产线的调试。

随着“千吨”级产线投产,公司理论产能将达到370-420吨(按3K),包括百吨线年产能约120多吨,千吨线年产能约为250吨-300吨(截至22Q3,千吨线产能正在逐步释放,当前释放比例在50%左右)。

中期看点:

在战机更新、新能车减重、大飞机上马等多重趋势之下,公司产能快速释放是未来能够抢到更多蛋糕的关键。

根据公司公告,定增项目(“三期项目”)发行成功,计划投入18.7亿建设聚丙烯腈原丝生产线、氧化碳化线、碳纤维织物车间及相关配套实施,建成后具有年产1,500吨(12K)或换算为400吨(3K)高性能碳纤维及织物产品的生产能力,预计建设周期为4年。最新调研显示,公司的工程建设节奏正在加快:因为产品供不应求,公司全力以赴赶进度。施工单位已经开始施工,现场打桩已 经完成,后续厂房、氧化碳化线、原丝线设施在安全、科学施工前提下抓紧时间 建设,主要设备合同已经订立。争取2023年部分完成投产,2024年全部完成。也就是说,到2024年公司(3K)产能将再翻一番—超过800吨(2019年上市前公司产能为50T)。

长期看点:

如果从未来10年甚至更长周期来看公司的成长,则要重点看公司产能扩张的速度、新品研发和客户验证和高端客户的增长。

军机的增长在1-5的阶段;

对减重迫切的民航大飞机和新能源汽车增长渗透则还在0-1的阶段。

只要产品质量过硬,验证提前布局,产能扩张匹配,公司成长可期。

对应公司的长期规划,以2019年上市为基准,公司5年规划五年发展目标在航空航天领域应用的基础上,建成同时兼容T700-T1100级别各种高性能碳纤维产品的3000吨氧化碳化生产线及其配套设施,形成能与日本和美国碳纤维生产优势企业同台竞争的格局。公司十年发展目标:在2030年前后建成万吨级碳纤维产业化生产线。

万吨产线,若折算3k按3000吨,按200万单价,届时公司营收规模将达到60亿。(对比2021年2.1亿,2022年23亿)。

业绩预估:

以3k产量计算,保守按2024年销量600吨以上,价格按一定的年降,预计销售额将达到16亿元,7-8亿净利。对比2021年净利润2亿,3年年复合增长超过50%。

如果按照公司最新股权激励考核业绩目标,2024年公司保底利润将在21年2.1亿的基础上增长440%。

目前行业平均PE为59X,公司当前市值236亿。

风险提示:1.军品订单的波动性。2.价格波动对毛利的影响。3.客户端发展速度不如预期。

$沪深300(SH000300)$ $创业板指(SZ399006)$ $中简科技(SZ300777)$

特别提醒:本文为投资逻辑分享,不构成投资建议。

巴菲特读书会

价值投资理念、知识经验学习与交流平台,投资风险教育平台。

发现价值,践行价值。书会长期开展独立投研活动,定期发布原创研究报告,组织线下分享活动。

“行稳致远”,秉持“专业、谨慎、诚信”的精神,努力与会员和客户共同实现长期价值稳步长。

@雪球调研团 @雪球调研的小粉丝 @今日话题@投资者摩西 @大金融滚雪球 @进入击球区 @一剑客周治欣 @沪港深红利成长低波 @驱魔神探 @十年自由之路88 @处镜如初 @邢台草帽 @bigfatcat @玉山落雨 @谦和屋 @加班的会计 @机工社徐凡