伯克希尔哈撒韦股份有限公司致所有股东:

1997年本公司的净值增加了80亿美元,每股账面净值不管是A级股或B级股皆成长了34.1%,总计过去33年以来,也就是自从现有经营阶层接手之后,每股净值由当初的19元成长到现在的25,488美元,年复合成长率约为24.1%。

(在年报中所谓的每股数字系以A级普通股大约数为基础,这是本公司在1996年以前流通在外唯一的一种股份,B级普通股拥有A级普通股三十分之一的权利。)

看到我们高达34.1%的超高报酬率,大家可能忍不住要高呼胜利口号,并勇往直前,不过若是考虑去年股市的状况,任何一个投资人都能靠着股票的飙涨而大赚一票,面对多头的行情,大家一定要避免成为一只呱呱大叫的骄傲鸭子,以为是自己高超的泳技让他冲上了天,殊不知面对狂风巨浪,小心的鸭子反而会谨慎地看看大浪过后,其它池塘里的鸭子都到哪里去了。

那么我们这只鸭子在1997年的表现又如何呢?报表显示虽然去年我们拼命的向前划,不过到最后我们发现其它被动投资标普500指数的鸭子的表现一点也不比我们差,所以总结我们在1997年的表现是︰呱呱!

当股市正热时,相较于标普 500指数,我们比较吃亏,因为指数或共同基金不必负担税成本,他们可以直接将税负转嫁到投资人的身上,相对地在另一方面伯克希尔光是去年就必须认为高达42亿美元的联邦所得税,这相当于我们年初净值的18%。

由于伯克希尔必须要负担企业所得税,所以为了要证明其存在的意义,它就一定要能够克服这先天的障碍,不过很显然的伯克希尔的主要合伙人查理芒格跟我很难每年都打败这样的差额,当然就长期而言,我们还是预期伯克希尔能够打败大盘指数,这也是大家可以评断我们表现的最低标准,我想我们应该不会让大家像芝加哥小熊队球迷在面对连续几个战绩不佳球季时,自我调侃所说的︰有什么好沮丧的?谁都可能有不好过的一世纪。

账面净值的增加当然不是经营伯克希尔的最终目标,因为真正重要的是每股内在价值,虽然在伯克希尔通常两者会以相当接近的频率波动,就像是1997年便是如此,受惠于盖可爆炸性的成长,伯克希尔的内在价值(远高于账面价值)以接近账面价值成长的幅度增加。

有关"内在价值"等名词的解释,请大家参阅股东手册,手册中揭示了本公司经营的宗旨,也包含了许多对伯克希尔股东相当重要的信息。

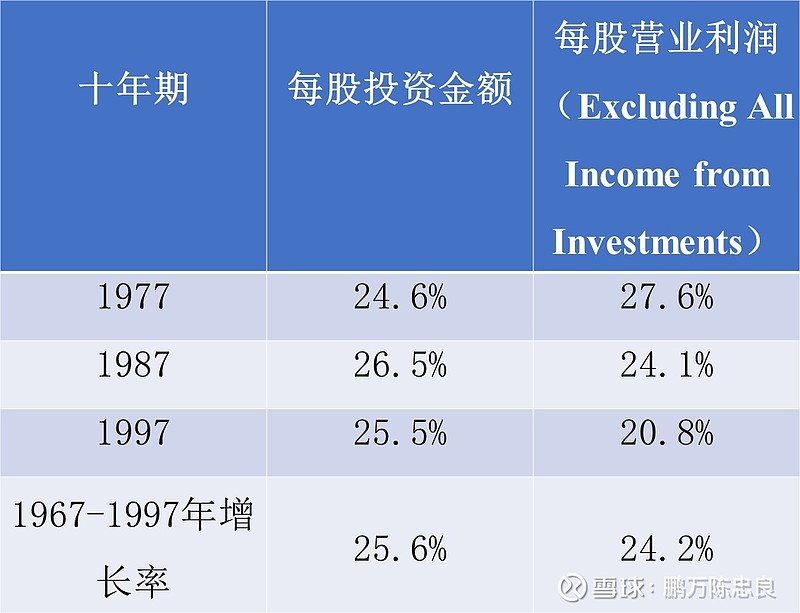

在过去两年的年报中,我们提供给各位一张查理和我认为最能够估计伯克希尔内在价值的表,在下面这张更新过数字的表中,主要有两项跟价值息息相关的指标,第一栏是我们平均每股持有的投资金额(包含现金与适量现金),第二栏则是每股在扣除利息与营业费用之后,来自本业的营业利润(但未扣除所得税与购买法会计调整数),当然后者已经扣除了所有来自第一栏投资所贡献的股利收入、利息收入与资本利得,事实上,若是把伯克希尔拆成两部分的话,就等于是一家持有我们投资头寸的控股公司,以及另一家经营旗下所有事业负担全部成本盈亏的营利事业。

对于那些无视于我们38,000名辛勤奉献员工的存在,而武断地将伯克希尔当作是一家投资公司的乡野匹夫,应该要请他们看看第二栏的数字,打从1967年我们进行第一次的并购开始,本公司的税前盈余已从当时的100万美元成长到现在的8.88亿美元,这还是吸收了伯克希尔全部的开销,包含660万美元的企业营运费用、6,690万美元的利息支出与1,540万美元的股东指定捐赠款后的结余,虽然这其中有一部分是与投资活动相关的支出。

下表是这两个部门每十年的成长率︰

回顾1997年伯克希尔两个部分都缴出漂亮的成绩单,每股投资金额增加了9,543美元,约33.5%;而每股营业盈余则增加了296.43美元,约70.3%,当然其中有一个很重要的关键,那就是我们的巨额保险业务(后面还会在详加说明)的运气不错,同时盖可保险的表现甚至优于以往,这使得1997年的营业表现超乎当初的预期,甚至超过未来1998年可能的表现。

我相信未来不管是投资或营业盈余的成长速度一定会向下滑落,对于任何负责资金运用的人而言,成功必然导致衰退,就拿我个人的投资历史来说,回想当初我在1951年进入哥伦大学拜在格雷厄姆名下时,只要抓住能够赚到1万美元的投资机会就能让我的投资绩效超过百分之百,不过时至今日,一笔能赚5亿美元的成功投资个案,也不过只能让伯克希尔增加区区一个百分点的投资绩效,也难怪个人在50年代早期的投资绩效会比接下来几十年的年度绩效差距达30个百分点以上,而查理本身的经历也很相似,不是我们变笨了,而是因为我们目前的规模实在是太大了,现在任何一项重大进展都会因为规模庞大的关系而显得微不足道。

当然只要我们投资的子公司以及股票具有远景,我们绝对能够因此受益,同时也要感谢旗下这群兼具卓越能力与专注力的经营团队,大家要知道这些经理人本身大多都已经很有钱了,根本就不需要靠伯克希尔这份薪水过活,他们不为名,也不为利,纯粹是冲着那份成就感。

虽然对于现有的投资头寸感到相当满意,但是我们也对于陆续进来的资金找不到理想的去路而感到忧心,目前不管是整家公司或是单一股票的市场价格都过高,但我并不是要预言股价将会下跌,我们从来就不对股市发表任何看法,这样说的意思只是要提醒大家未来新投入资金的预期报酬将会大大减少。

在这种情况下,我们试着学习职棒传奇明星Ted Williams的做法,在他的《打击的科学》一书中解释到,他把打击区域划分为77个框框,每个框框就大约一个棒球的大小,只有当球进入最理想的框框时,他才挥棒打击,因为他深深知道只有这样做,他才能维持四成的超高打击率,反之要是勉强去挥击较差的框框,将会使得他的打击率骤降到二成三以下,换句话说,只有耐心等待超甜的好球,才是通往名人堂的大道,好坏球照单全收的人,迟早会面临被降到小联盟的命运。

目前迎面朝我们而来的投资机会大多只在好球带边缘,如果我们选择挥棒,则得到的成绩可能会不太理想,但要是我们选择放弃不打,则没有人敢跟你保证下一球会更好,或许过去那种吸引人的超低价格已不复存在,所幸我们不必像Ted Williams一样,可能因为连续三次不挥棒而遭三振出局,只是光是扛着棒子站在那里,日复一日,也不是一件令人感到愉快的事。

非常态性投资

有时我们的资金不一定能够找到最理想的去处-也就是经营良好、价码合理的企业,这时我们就会将资金投入到一些期间较短但品质不错的投资工具上,虽然我们很明白这样的做法可能无法像我们买进好公司那样稳健的盈利,甚至在少数的状况下有可能赔大钱,不过总的来说我们相信赚钱的机率还是远高于赔钱,唯一的关键在于其盈利何时能够实现。

截至年底,我们总共有三项异于往常的投资,首先是1,400万桶的原油期货合约,这是我们在1994-1995年间所建立4,570万桶原油的剩余部位,预计在1998-1999年陆续到期,目前未实现盈利约有1,160万美元,而已经结仓的3,170万桶原油合约总共贡献我们6,190万美元的盈利,会计准则规定期货合约必须依市场价格评价,因此这些合约所有未实现的损益皆已反应在我们年度或每季的财务报表上,当初我们之所以会建立这些部位,主要考虑当时的石油期货价位有些低估,至于现在的市场状况我们则没有任何意见。

至于第二项则是白银,去年我们一口气买进总共1.112亿盎司的白银,以目前的市价计算,总共贡献1997年9,740万美元的税前利益,某个角度来说,这仿佛又让我回到过去,记得在三十年前,我因为预期美国政府货币将自由化而买进白银,自此之后,我便一直追踪贵金属的基本面,只是并没有其它的买进动作,直到最近这几年,银条的存货突然大幅下滑,查理和我得到一个结论,那就是白银的价格应该要稍微向上调整以维持供给与需求的平衡,至于一般人较注意的通胀预期则不在我们计算价值的范围之内。

最后一项是46亿美元以账面摊销长期的美国零息债券,这些债券不支付利息,相反的是以透过折价发行的方式回馈给债券持有人,也因此这类债券的价格会因市场利率变动而大幅波动,如果利率上升,持有零息债券的人可能损失惨重,反之若利率下跌,投资人就可能因此大赚一笔,而因为1997年的利率大幅下滑,所以光是1997年我们的未实现利益就高达5.98亿美元,这些利益已全数反应在公司年底的账上。

当然不把现金好好的摆着而拿去投资零息债券不是没有风险的,这种基于总体经济分析的投资绝对不敢保证百分之百能够成功,不过查理和我绝对会运用我们最佳的判断能力,大家可不是请我们来闲着没事干,当我们认为胜算颇大时,我们就会大胆地去做一些异于往常的举动,当然万一不小心失败时,还请大家多多包涵,就如同克林顿总统一样,我们绝对与各位感同身受,因为芒格家族有90%的资产系于伯克希尔,而巴菲特家族更高达99%。

我们对于股市波动的看法

一则小测试︰如果你打算一辈子吃汉堡维生,自己又没有养牛,那么你是希望牛肉价格上涨或是下跌呢?同样的要是你三不五时会换车,自己又不是卖车的,你会希望车子的价格上涨或是下跌呢?这些问题的答案很显然显而易见。

最后我再问各位一个问题︰假设你预估未来五年内可以存一笔钱,那么你希望这期间的股票市场是涨还是跌?这时许多投资人对于这个问题的答案就可能是错的,虽然他们在未来的期间内会陆续买进股票,不过当股价涨时他们会感到高兴,股价跌时反而觉得沮丧,这种感觉相当于当你去买汉堡吃时,看到汉堡涨价却欣喜若狂,这样的反应实在是没有什么道理,只有在短期间准备卖股票的人才应该感到高兴,准备买股票的人应该期待的是股价的下滑。

对于不准备卖股票的伯克希尔股东来说,这样的选择再明显也不过了,首先就算他们将赚来的每一分钱都花掉,伯克希尔也会自动帮他们存钱,因为伯克希尔会透过将所赚得的盈余再投资其它事业与股票,所以只要我们买进这些投资标的的成本越低,他们将来间接所获得的报酬自然而然就越高。

此外,伯克希尔许多重要的投资头寸都持续不断地买回自家公司的股份,在这种情况下,股票价格越低对我们越有利,因为这代表同样的一笔钱可以买进更多的股份,从而间接提高我们持股的比例,举例来说,过去几年可口可乐、华盛顿邮报与富国银行皆以非常低的价格大量买回自家股票,其所带来的效益要比在现在的高价再进行有利的多。

每年度结束,大约有97%的伯克希尔股东会选择继续持有本公司的股份,这些人都是储蓄爱好者,所以每当股市下跌时,他们都会感到高兴,因为这代表我们以及被投资公司的资金可以作更好的运用。

所以下次当你看到"股市爆跌-投资人损失不贷"的新闻头条时,就知道应该要改成"股市爆跌-不投资的人损失不贷而投资的人赚翻了",虽然记者常常忘记这样的真理,不过只要有卖方就代表会有买方,一方损失就代表有另一方会得利,就像是高尔夫球场上常讲的,每当一个柏忌出现时,就会有人在旁边暗爽。

当初我们靠着在1970与80年代股价低迷时所做的一些投资,确实让我们赚了不少,这是一个对股市短暂过客不利却对股市长期住户有利的市场,近几年来,我们在那个年代所做的一些投资决策陆续获得了验证,不过现在我们却找不到类似的机会,身为企业资金的积蓄者,伯克希尔致力于寻找资金合理运用的方法,不过以现在的状况来看,我们可能还需要一段时间才能再找到真正让我们感到兴奋的投资机会。

保险事业营运-总检讨

真正令我们感到兴奋的是保险事业的营运,盖可正处于爆炸性的成长阶段,而且这种情况预期还会继续维持下去,在进一步说明之前,让我们先解释一下何谓浮存金,以及如何来衡量它的取得成本,因为除非你对于这个课题有所了解,否则你根本就不可能有办法对伯克希尔实际的价值做合理的判断。

首先浮存金是一项我们持有但不属于我们的资金,在保险公司的营运中,浮存金的产生原因在于保险公司在真正支付损失理赔之前,一般会先向保户收取保费,在这期间保险公司会将资金运用在其它投资之上,当然这样的好处也必须要付出代价,通常保险从业者收取的保费并不足以因应最后支付出去的相关损失与费用,于是保险公司便会发生承保损失,这就是浮存金的成本,而当一家公司取得浮存金成本,长期而言低于从其它管道取得资金的成本时,它就有存在的价值,否则一旦保险事业取得浮存金的成本若远高于货币市场利率时,它就像是一颗酸柠檬。

有一点必须特别注意的是,因为损失成本必须仰赖估算,所以保险从业者对于承保结算的成绩有相当大伸缩的空间,连带使得投资人很难正确地衡量一家保险公司真正的浮存金成本,估计错误,通常是无心,但有时却是故意,与真实的结果往往会有很大的差距,而这种结果直接反映在公司的损益表上,有经验的行家通常可以经由公司的准备计提情形发现重大的错误,但对于一般投资大众来说,除了被迫接受财务报表的数字之外,别无他法,而我个人常常被这些经过各大会计师事务所背书的财务报告所吓到,至于就伯克希尔本身而言,查理和我在编列财务报表时,都尽量采取最保守的做法,因为就我们个人的经验而言,保险业所发生的意外,通常都不是什么好消息。

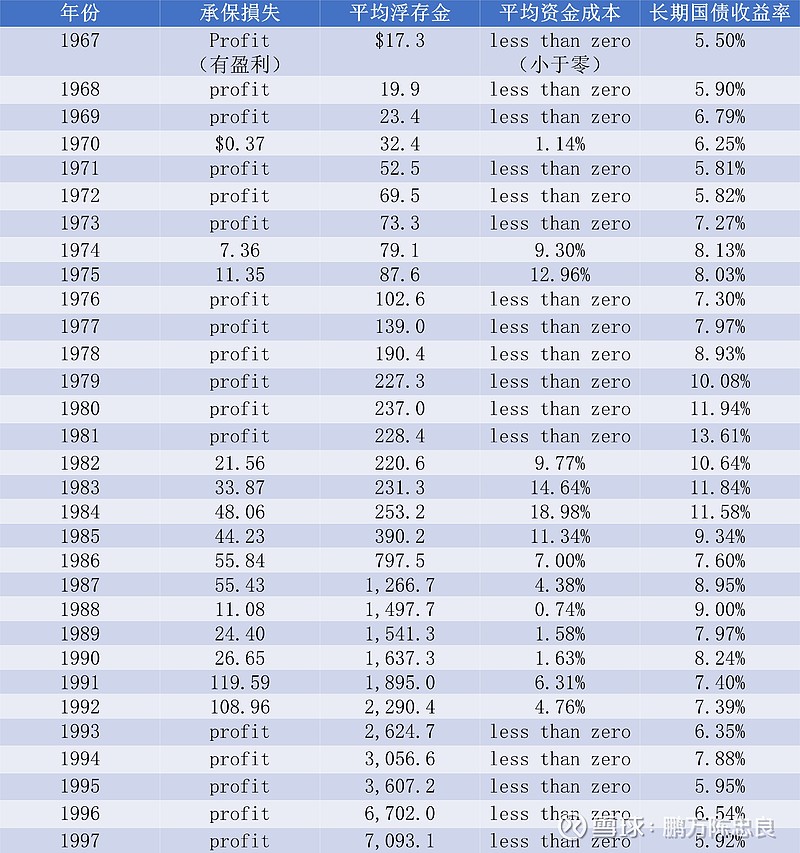

不过如同下表中的数字所显示的,伯克希尔的保险事业可说是大获全胜,表中的浮存金,系将所有的损失准备、损失费用调整准备与未赚取保费加总后,再扣除应付佣金、预付并购成本及相关再保递延费用。相对于我们的保费收入总额,我们的浮存金部位算是相当大的,至于浮存金的成本则决定于所发生的承保损失或利益而定,在某些年度,就像是最近五年,由于我们有承保利益,所以换句话说,我们的资金成本甚至是负的,光是持有这些资金我们就已经开始让我们赚钱了。

单位:百万美金

自从1967年我们进军保险业以来,我们的浮存金每年就以21.7%复合成长率增加,更棒的是,这些资金完全不用成本,事实上它还能帮我们赚钱,可惜讽刺的是,就会计准则而言,浮存金在会计报表系属于负债,但实际上,这些负债对于伯克希尔而言,其价值远高于列在账上的其它股东权益。

虽然在1998第一季几项重大合约到期后,我们拥有的浮存金会略微减少,但就长期而言,我们还是预期浮存金会大幅成长,同时我们也相信取得浮存金的成本仍然会继续维持这种令人满意的态势。

巨额保险

然而有时候我们浮存金的成本也会突然大幅上扬,主要的原因在于我们从事的“巨额保单”巨灾保险业务,本身属于保险业中变动最大的一种险种,从事这类业务,我们将保单卖给其它保险公司与再保公司以分散其面临超大型意外灾害所可能承担的风险,事实上,伯克希尔是有经验的从业者最喜爱往来的对象,因为他们深深知道当有"大事"真正发生时,所有巨灾保险的承保从业者都会面临财务实力的严峻挑战,而伯克希尔无疑的是同业之最。

而由于真正重大的灾害并不是每年都发生,所以我们的巨灾业务极有可能在连续几年赚大钱后,突然又发生重大的损失,换句话说,我们这项巨灾保险业务到底有多吸引人可能要花上好几年才有办法看得清,不过大家必须明了,所谓的重大损失的年头不是可能会发生,而是肯定会发生,唯一的问题是它什么时候会降临。

去年我们在巨灾业务的表现还算不错,全世界一年到头都没有发生足以造成重大损失的大型灾害,也就是说基本上一整年收到的所有保费都自动落到我们的口袋里,只是事情并不如想象中完美,有许多不知情的投资人,并非基于本身对于保险承保的认识而是在业务人员的怂恿推销之下,进场买进一种叫做"巨灾债券"的有价证券,事实上这根本就是一个错误的名词,真正的债券意指到期后发行人有义务支付债款,然而这种债券,本质上其实是一种给予买方一种附条件承诺限制的合约。

这种拐弯抹角的做法主要是推销从业者为了要规避政府禁止非保险业从事相关业务而衍生出来的商品,而从业者之所以将它取名叫做债券的原因在于这样的做法可以吸引不知情的投资人,承担远比其表面上还高的许多的风险。

这些商品若未经过仔细的核算价格的话,很可能会形成极高的风险,更严重的是灾害保险通常还有一种特色,那就是问题要经过许久之后才会慢慢地浮现,举个例来说明,二颗骰子要掷出十二点的机率约为36分之一,现在假设我们一年只掷一次,每次可以收取100万的赌注,但一旦掷出十二点时身为庄家的你必须支付五千万美元,或许刚开始你会以为这100万美元得来全不费工夫,甚至有75.4%的机率保证你在前十年都不必付出一毛钱,但最后你会发现就长期而言,接受这样的赌注对庄家来说实际上是亏大了,甚至有可能让你倾家荡产。

在玩这种骰子游戏时,其机率还很容易计算,但是要说到估算大型飓风与地震的发生机率的难度就高的多了,我们自认能做的最多只有大约估计一个范围,然而缺乏详细的信息,加上大型的灾害本来就很少发生,正好让一些有心人士有机可乘,通常他们会雇用一些"专家"对有意投资这类债券的客户解说发生损失的可能性,而这些所谓的专家玩得根本就是一种无本生意,因为不论他估算的到底准不准,事先都可以拿到一笔订金,更令人讶异的是,回到前面的主题,你会发现无论赌注有多高,专家永远会告诉你掷出12点的机率不是36分之一,而是100分之一,(平心而论,我们必须强调这些专家可能真的认为自己的看法是对的,这虽然让人不忍予以苛责但却更加凸显他们的危险性)。

越来越多的资金涌入投资这类巨灾债券,使得巨灾的投保费率大幅下滑,其结果可能真如其名,终将导致巨大的灾害,为此我们大幅减少1998年在这方面的业务量,还好我们先前已签了好几件长期的合约使得冲击相对减小,其中最大的两件在去年的年报中已向各位报告过,一件是佛罗里达的飓风险,另一个是与加州地震局CEA签订的加州地震险,在最坏的状况下,我们必须承受的损失是税后六亿美元,这也是CEA保单规定的上限,虽然这个数字看起来很大,但占伯克希尔市值的比例也不过只有1%,当然我必须再强调的是,只要保费合理,我们很愿意大幅提高最坏状况的风险上限。

伯克希尔的巨灾保险业务在Ajit Jain的努力下,从无到有,对伯克希尔可谓贡献良多,Ajit一方面有拒绝定价不合理保单的勇气,一方面又发挥创造力,开创新的业务,他可以称得上是伯克希尔最珍贵的资产之一,我觉得他不论从事什么行业都可以成为那一行的明星,还好他对于保险业还算是相当有兴趣。

保险-盖可及其它主要保险事业

去年我提到盖可的Tony Nicely以及他优异的管理技能,不过我要是早知道他在1997年的表现,我可能会试着去用更好的形容词,现年54岁的Tony在盖可服务已有36年之久,在去年更达到个人事业的巅峰,身为公司的总裁,他的识见、能量与热情感染到公司上上下下的每一个人,激励他们不断地超越巅峰。

我们运用好几种方法来衡量盖可的表现,首先是自愿加入汽车保单数量的净增加数(也就是不包含州政府分配给我们的保单数),第二长期汽车保单业务的盈利状况,系指那些持续一年以上,已经过了初次取得成本而开始赚钱的保单,1996年有效保单的数量成长了10%,当时我曾告诉大家这是相当令人兴奋的一件事,因为这是20年来的新高,不过到了1997年,保单数量的成长率又大幅跃升为16%!

下表是新加入自愿保单以及有效保单数量的统计:

当然任何一家保险公司都可以不顾承保品质而快速的成长,然而盖可本年度的承保盈利却是保费收入的8.1%,这数字远优于一般同业水准,确实这数字也远高于我们本身的预期,我们原先的目标是将低成本营运所贡献的盈利回馈给我们的客户,仅保留4%的盈利比例,基于这样的信念,我们将1997年的保险费率再度略微调降,同时在明年有可能也会采取相同的做法,当然最后的费率还需参考保户本身状况以及居住的地区,我们最终还是希望费率的改变可以合理地反映每位驾驶人发生损失的预期机率。

盖可并不是近年来唯一取得好成绩汽车保险从业者,去年整个产业获得高于原先预期的盈利成果,但这种好光景很难维持下去,因为来自同业激烈的竞争很快地就会压缩盈利的空间,然而面对可能的发展,我们胸有成竹,就长期而言,艰困的市场环境有利于低成本营运的从业者生存,这也是一直以来我们努力维持的竞争优势。

去年我也曾跟各位报告过盖可员工为自己挣得高达16.9%的盈余分红比例,同时也解释只有两项简单的参数计算出这个比例,那就是保单的成长率与长期业务的盈利状况,我还说由于1996年的表现实在是超乎预期以至于原先预估支付奖金的图表,因不敷使用而必须加大,不过到了今年新的图表竟然又不够用,为此我们再度提高上限,总计全公司上上下下的10,500名员工,一共可以领到相当于底薪的26.9%,总金额高达7,100万美元,当然这两项参数,同时也适用于包含Tony在内,数十位高阶经理人的奖金红利。

在盖可,我们支付薪资红利的方式很能够获得劳资双方的认同,我们颁发的是红利奖章而不是乐透彩券,伯克希尔旗下的子公司员工的薪资报酬与母公司的股价一点关系都没有,因为前者并没有能力直接影响后者,相反地,我们将子公司的薪资与各单位的各自表现完全绑在一起,因为后者的成败必须由前者负全部的责任,当某事业单位的表现杰出时,就像盖可去年的情况一样,查理和我乐于签发大笔的支票。

不过盖可1998年的承保盈利很可能会下滑,但是保单数量应该还会继续成长,我们已准备好加紧油门,盖可保险今年预计的营销费用将突破一亿美元的大关,这数字比起1997年要增加50%以上,截至目前为止,我们的市场占有率约为3%,预计在未来的十年内还会大幅增加,整个汽车保险市场的大饼相当可观,每年约有1,150亿美元的市场容量,预估将有上千万的驾驶人因为将保单转移到我们这边而节省相当可观的保费。

在1995年的年报中,我曾经提到我们欠Lorimer Davidson一个大人情,因为要不是当年他很有耐心地跟一个素未谋面却冒冒失失闯入盖可公司总部的二十岁小毛头深入浅出地介绍盖可以及其所属产业种种的话,也不会有今天的伯克希尔跟我本人,Davy后来也成为该公司的总裁,并与我维持长达47年亦师亦友的情谊,没有他的宽容与智能,伯克希尔也没有办法靠着盖可的成功而发扬光大。

Davy去年已高龄95岁,旅途奔波对他来说是一件很辛苦的事,不过Tony跟我还是会尽量说服他参与今年的股东会,好让大家能够借这个机会好好地感谢他对伯克希尔所做的贡献,希望我们能够如愿。

当然除了盖可保险以外,我们其它主要的保险事业,虽然规模较小,但所缴出来的成绩单总的来说,同样令人激赏,国家产险传统业务的承保盈利率高达32.9%,同时也贡献出相较于保费收入高比例的浮存金,累计过去三年,这个由Don Wurster领导的部门平均盈利率为24.3%,另外在由Rod Eldred领导的Homestate业务部分,在必须吸收地区业务扩展的费用下,仍然缴出14.1%的承保盈利,累计最近三年的盈利率为15.1%,此外伯克希尔的劳工退休金业务部分,在加州的Brad Kinstler主持下,虽然面临困难的环境,但产生承保损失的程度相对轻微,平均三年的承保成绩是正的1.5%,还有由John Kizer领导的Central States保险在保费收入缔造新高的同时,也贡献相当不错的承保盈利,最后是我们在1996年买进的堪萨斯银行家保险,Don Towle的表现甚至超过我们当初设立的高标准。

总计下来,这五家保险子公司平均的承保盈利率是15.0%,两位Dons加上Rod、Brad及John,为伯克希尔创造了可观的利益,而且我们也相信后势可期。

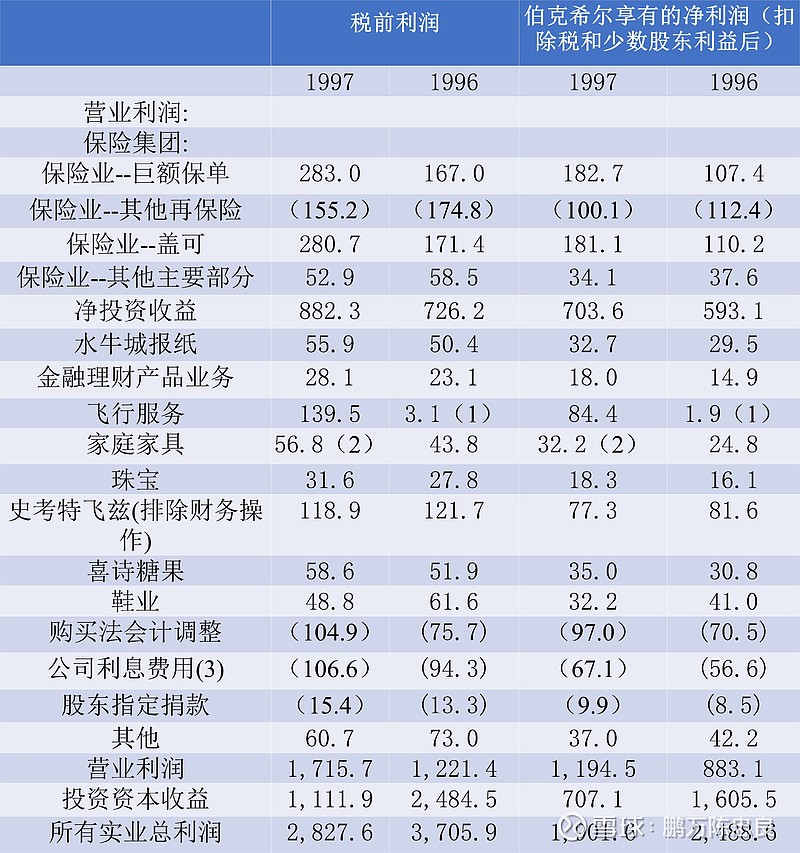

账面盈余的来源

下表显示伯克希尔账面盈余的主要来源,在这张表中商誉的摊销数与购买法会计调整数会从个别被投资公司分离出来,单独加总列示,之所以这样做是为了让旗下各事业的盈余状况,不因我们的投资而有所影响,过去我一再地强调我们认为这样的表达方式,较之一般公认会计准则要求以个别企业基础做调整,不管是对投资者或是管理者来说,更有帮助,当然最后损益加总的数字仍然会与经会计师查核的数字一致。

单位:百万美金

注解:(1)从1996年12月23日取得之时算起

(2)包含Star Furniture1997年7月1日以后的盈余

(3)扣除金融事业利息支出

总的来说,我们旗下的营利事业的表现远优于一般的同业,尤其是Helzberg钻石在渡过令人失望的1996年之后,盈利状况大幅提升,Helzberg公司的总裁Jeff Comment在1997年初断然地采取各项措施,带领整个公司在重要的圣诞旺季大有斩获,而截至今年上半年为止,销售状况依旧强劲。

一般的人可能无法体会,我们众多旗下事业的表现到底有多杰出,虽然相较于其他已上市的同业,水牛城新闻报或是史考特飞兹的盈利表现看起来并不突出,不过大家要了解,大部分的上市公司通常会将三分之二以上的盈余保留不分配以支应内部的成长,但是伯克希尔大部分的子公司却将所赚取的盈余分毫不差的缴回母公司,是他们贡献的资金促成母公司伯克希尔进一步的成长。

事实上这些上市公司的盈余对于其盈利表现有累积效果,相较之下,我们的子公司却没有这方面的支助,然而就长期而言,这些子公司上缴的资金对于伯克希尔在其它地方的盈利能力却有极大的贡献,总计水牛城新闻、喜诗糖果与史考特飞兹,这三家公司这几年来贡献的盈余就高达18亿美元,而我们也得以好好地运用这些资金,所以我们对于这些经理人的感谢绝不仅止于账面上所看到的那些盈余数字而已。

在年报中你可以找到依照一般公认会计准则编制,详细的部门别信息,另外你还可以找到经过重编,依照伯克希尔四大部门的信息,这是查理和我能够完整呈现伯克希尔现况的模式,我们的目的是希望能够换个角度设想,提供大家所有必要的信息。

完整透视盈余

我们认为账面盈余很难表现伯克希尔实际的营运状况,部分原因在于列示在本公司账上的股利收入,事实上仅占被投资公司收益的一小部分,其实我们并不要求盈余一定要分配,事实上对我们而言,我们更重视未分配的那一部分,因为他们极可能为我们创造出更高的价值,原因很简单,因为我们的被投资公司往往比母公司更有机会把资金投入到高投资报酬的用途之上,既然如此又何必一定要强迫他们把盈余分配回来呢?

为了要更真实的反应伯克希尔实际的经营状况,于是乎我们运用了完整透视盈余的观念,这个数字总共包含(1)前段所提到的账面盈余,加上(2)主要被投资公司的保留盈余,按一般公认会计准则未反应在我们公司账上的盈余,扣除(3)若这些未反应的盈余分配给我们时,估计可能要缴的所得税。在这里我们所谓的营业盈余系已扣除资本利得、特别会计调整与企业其它非常态的项目。

各位可以从下表看出我们是如何计算出1997年透视盈余的,不过我还是要提醒各位这些数字只不过是估计数,很多都是基于简单的判断,(被投资公司所分配的股利收入已经包含在保险事业的净投资收益项下)。

单位:百万美金

注解:(1)不包括可分配给少数股东权益的股份

(2)以年平均持有股权比例计算

(3)通用的税率为14%,这里是伯克希尔收到现金股利时的平均税率

1997年的并购活动

1997年我们同意买下星辰家具与国际冰雪皇后(后者在1998年初正式敲定),两家公司都完全符合我们的标准,产业性质单纯、拥有绝佳的竞争优势且由杰出的人才所经营。

星辰家具的交易有个相当有趣的故事,每当我们跨足一个原本我们不熟悉的产业,我都会习惯性地问一问新加入的合作伙伴:“除了你们以外,还有没有像你们一样的企业?”,早在1983年我们买下内布拉斯加家具店时,我就问过B夫人家族这个问题,当时她告诉我全美其它地方还有三家不错的家具零售商可以考虑,不过很可惜在当时没有任何一家有出售的意愿。

多年后,B夫人家族的Irv得知当初获得推荐的三家公司之一-R.C.Willey家具总裁Bill Child有意与人合并,我们立刻把握良机促成交易,这项交易也在1995年的年报向各位报告过,事后我们也很满意这次的结合,Bill是再理想不过的合作伙伴,当然我也不忘问问Bill相同的问题,请他推荐其它杰出的同业,结果得到的答案与B夫人所说的一致,其中一家就是位于修士顿的星辰家具,只是随着时光的流逝没有一家有意愿出售。

而就在去年年度股东会的前一个星期四,所罗门公司的董事长丹汉告诉我星辰家具的大股东兼总裁-Melvyn Wolff,有意愿跟我谈谈,于是在我们的邀约下,Melvyn光临奥马哈与我们会谈,进一步确认对于伯克希尔的正面观感,而在此同时我也看了星辰家具的财务报表,一切正如我所预期。

几天后,Melvyn与我再度在纽约碰面,前后只花了两个钟头的会谈就把整个交易敲定,而如同先前与B夫人家族及Bill Child的经验一样,我不需要再去查核租约、员工雇用合约等,我知道我正在和一位具有正直人格的人打交道,这样就足够了。

虽然Wolff家族与星辰家具的关系可以追溯到1924年以前,但是该公司直到Melvyn跟他姐姐Shirly在1962年接手经营后才有起色,时至今日,星辰总共有12家分店,其中十家在修士顿、另外两家在奥斯丁与拜伦,还有一家新店即将在圣安东尼奥开张,我想星辰要是在未来十年内以倍数的方式扩张,我一点都不会感到意外。

下面的一则故事充分说明Melvyn与Shirley是怎么样的人︰当星辰家具正式宣布出售公司时,他们同时也公布将支付一笔大额的红利给所有帮助公司成功的人士,范围包含公司上上下下所有的员工,而根据交易的合约内容,这笔钱将由Melvyn与Shirley自掏腰包,查理和我相当赞赏即将与我们共事的合伙人能有这样的举动。

星辰家具的交易案在七月一日正式定案,而在之后的几个月,星辰家具本来已经表现相当不错的营收又继续大幅成长,Melvyn与Shirley将会出席今年的股东年会,届时希望大家能够前来与他们见见面。

另一个并购案:国际冰雪皇后,简称冰雪皇后DQ,总共有5,792个店,分布在全球的23个国家,除了少数系加盟店外,其余皆为自营,此外还有409家Orange Julius加盟店与43家Karmelkorn,其中有190个据点同时提供三种选择。

早期冰雪皇后的命运多舛,在70年代当时,由来自明尼拿波里斯的John Mooty与Rudy Luther接手经营,新的经营阶层面对的是由前任遗留下来混乱的加盟合约以及不合理的融资计划所造成岌岌可危的窘况,所幸在接下来的几年内,新经营阶层纠正这种乱象,并且对外扩张新增了许多店,让公司经营逐渐步入坦途。

去年夏天Luther先生过世,他的股份因而必须对外出售,而在这之前经由William Blair公司的总裁Dick Kiphart的介绍,使我得以结识John Mooty与冰雪皇后的总裁Mike Sullivan,且这两人让我印象相当深刻,也因此伯克希尔可以趁此机会与冰雪皇后合并,而我们也提出与之前并购国际飞安公司时相同的条件,提供冰雪皇后股东换成现金或股票两种不同的选择,其中换成伯克希尔股份的条件略低于现金,因为我们更倾向于大家尽量选择现金,不过即便如此,总共也只有45%的股东决定领取现金。

在这次的交易中,查理和我稍微发挥了一下对于产品的知识,查理他几十年来固定光顾位于明尼苏达州凯斯湖与Bemidji的冰雪皇后,而我则是奥马哈地区冰雪皇后的常客,我们等于是"把钱花在嘴巴上"。

自我检讨

我之所以会一再强调倾向利用现金而非伯克希尔股票进行并购的原因在于,记录显示我们所有利用股票并购的合并案(扣除早期的多元零售与蓝筹邮票两个案子不算),大家会发现所得的结果可能比不并购还差,虽然这样子讲对我很伤,不过我还是必须承认,每当我发行股票,就等于是让股东们亏钱。

不过有一点要澄清的是,之所以会如此绝对不是因为我们遭到卖方的误导或是在被买下后不用心经营,相反的,这些卖方在交易谈判当时皆坦诚布公,同时也很努力经营事业。

主要的问题在于,我们原本就已经拥有的绝佳企业组合,因此不论拿什么新的东西来换都不划算,也就是说每当我们发行新股用来并购新的企业时,就等于是间接减少我们原本拥有的绝佳企业的股权比例,不论是只有部分股权的可口可乐、吉列剃须刀及美国运通,或者是旗下所有营利事业皆是如此,在运动场上有一个例子可以充分说明我们所面临的难题,对一只棒球队来说,挖到一位打击率高达三成五的选手肯定是件令人欣喜的事,除非是你必须被迫用一个打击率高达三成八的球员去交换。

正因为目前我们的球员名单已布满了打击率三成八的高手,所以我们总是希望尽量用现金来进行并购,而事实证明我们的成绩远高于预期,从1967年的国家产险开始,接着是喜诗糖果、水牛城新闻报、史考特飞兹以及盖可保险等等,这些企业在我们用现金买下之后的表现一再令人激赏,它们也为伯克希尔增添了无数的价值,这实在是远高于我们当初的预期。

我们相信实在是很难将我们现在拥有的事业与其经营阶层交换出去,我们现在的处境与Camelot Mordred刚好相反,Guenevere说他一定可以找到理想的伴侣,因为世上所有人的条件都比他还要好,但是对伯克希尔来说,要找到足以匹配的伴侣实在是难上加难。

所以大家可以预见的是在未来查理和我将会越来越不愿意以发行新股的方式进行并购,要是遇到非如此不可的情况时,也就是被并购者坚持要拿股票的时候,我们也会附带提供一个比较优渥的现金价格,以促使更多的股东选择领取现金。

此外当我们并购已公开发行的公司还会遇到另一项问题,那就是如果我们提供被并购者任何溢价的话,必须要能够符合以下两项条件其中之一,要嘛就是相对于对方,伯克希尔的股价被高估;要嘛就是两家公司合并后所赚得的利益高于两家独立营运时的利益。关于这个问题,就过去的经验,伯克希尔的股价很少被高估,相对地以目前的市场状况,实在很难再找到其它股价相对被低估的公司,至于另外一个可能性,也就是所谓的协同效应,通常都很不切实际,我们顶多能期望被并购的事业在被买下之后的表现跟之前一样好就不错了,因为加入伯克希尔不代表营收就能够自动增加或成本就能够自动地减少。

而其中还有一些以期权充当薪资酬劳配套措施的公司,在我们买下之后,其账面成本往往会暴增(但并不会影响实际真实的成本),事实上应该说是这些公司过去的盈利状况被高估,因为他们所采取的是在我们看来典型的,完全忽略发行期权潜藏企业成本的不当会计手法,也因此当伯克希尔买下一家有发行期权的公司时,我们会立刻将之更换成以现金报酬为主,但却与原来期权同样优惠的奖励计划,如此一来,被并购的这家公司其实际的薪资酬劳成本方能摊开在阳光底下,具体反应公司的盈利状况。

伯克希尔在并购公开公司所采用的原则也是所有买家必修的学分,买方没有理由以溢价进行并购,除非在以下特殊的情况下,a)相对于被并购者,其股价被高估,或者是b)两家原本独立的企业在合并之后所赚取的利润高于原先的总和,而显而易见的买方通常会采取第一个理由,因为很少有公司会公开承认自己的股价被高估,然而贪得无厌的买家,以比印钞票还快的速度印股票的这群人,最后却不得不默认自己的股价确实被高估,通常他们玩的宛如华尔街版的连锁信游戏。

虽然有些合并案确实可以发挥协同效应,但通常买家所付出的代价过高,且通常成本节省与营收增加的预期效益最后都会成一场空,不过有一点可以确定的是,不管这个并购案多么的不合理,只要老板有强烈的意愿,其内部的同僚与外部的专家顾问都能够提出一份看似合理的评估报告来支持其立场,只有在童话中才有人敢大胆地告诉国王他没有穿衣服。

股票投资

下表是伯克希尔市价超过七亿五千万美元以上的股票投资。

12/31/1997 单位:百万美金

注解:(1)系以税务为基础的成本,比一般公认会计准则的账面成本少18亿美元。

今年我们大概处理了5%左右的投资头寸,其中包含一些市价未达七亿五千万表列门槛的股票被大幅地处理掉,此外也有一部分超过七亿五千万的股票被小幅的调整,主要是为了调整债券与股票投资头寸间的比例,以因应我们认为市场相对价值的认知,这个动作一直到1998年仍在持续进行。

不过有一点必须强调的是,报表上显示的投资头寸,有部分是GEICO保险公司Lou Simpson所做的决策,Lou独自管理将近20亿美元的股票投资组合,当然其中有些部位与我重叠,但通常他的投资动作与我有别。

虽然我们从来不愿尝试去预测股市的动向,不过我们却试着大约评估其合理价位,记得在去年的股东会时,道琼指数约为7,071点,长期国债的收益率为6.89%,查理和我就曾公开表示,如果符合以下两点条件,则股市并未高估,1)利率维持不变或继续下滑,以及2)美国企业继续维持现有的高股东权益报酬率。现在看起来,利率确实又继续下滑,这一点算是符合条件,另一方面,股东权益报酬率仍旧维持在高档,换句话说,若这种情况继续维持下去,同时利率也能够维持现状,则一般来说没有理由认为现在的股市过于高估,不过从保守角度来看,股东权益报酬率实在很难永远维持在现有的这种荣景。

记得1979年的夏天,在当时的股票市场当中,便宜的股票唾手可得,为此我特地在福布斯写了一篇文章,名为"在股票市场中,想让大家有乐观的共识是要付出相当大的代价的",当时市场弥漫着怀疑与悲观的情绪,不过当时我力排众议认为对于这种现象投资人应该要感到高兴,因为悲观的情绪使得许多公司的股价跌到相当吸引人的价位,不过现在看来我们似乎已经快要达到乐观的共识了,当然这不代表现在就不能买股票,近年来美国企业的盈利大增,搭配现在的利率水准,企业赚取的每一块盈余比起过去来说要珍贵的许多,虽然以现在的股票价位,已经严重地脱离的格雷厄姆一再强调的安全边际,这是聪明的投资哲学的基石。

去年年报我花了相当多的篇幅谈到我们现有最大的投资头寸-可口可乐,虽然目前可口可乐仍然继续扩大其在全世界饮料市场的霸主地位,不过很不幸的是,该公司总裁Roberto Goizueta却在去年十月过世,在他死后,我再一度阅读过去九年来,我与Goizueta超过上百篇的往来书信,这些信息确实可以作为如何成功经营企业与人生的最佳教材。

在这些书信中,Roberto展现出高瞻远瞩的识见,总是将重点摆在如何增进可口可乐股东的权益,Roberto很清楚他要将公司带往何处,以及要如何才能到达目的地,同时了解为何这样的方法最适合所有的股东,当然更重要的是他对于达成这样目标抱持着强烈的渴望,有一张他手写给我的字条最能充分说明当时他的心境,"对了,我跟Olguita提到有关于她常常讲的"着魔",我个人比较喜欢你的说法"专注",就像是所有认识Roberto的人一样,我会永远怀念他!

一如他对于公司的关心,Roberto早就安排好接班的问题,他认为Doug Ivester正是最佳的人选,与他共事多年的经验足以确保在公司领导高层更迭的同时,公司的运作不致受到任何的影响,相信在Doug的领导之下,可口可乐仍能一本初衷勇往直前。

*更多文章敬请关注WX GZH:鹏万陈忠良