一百四十一年前,混迹于巴黎上流社会有房有车有藏品的极品渣男保罗·高更,抛弃了自己的白富美妻子和五个儿女,扔掉了年薪千万的金融精英工作和万贯家产,冒着葬身暴风雨的风险远洋航行了63天跑到南太平洋上蛮荒小岛塔希提,整日饮酒作画和黝黑的土著妹子厮混,并成功把梅毒传染给当地一小半女人 。七年之后,高更生活上贫困潦倒,身体上饱受梅毒和眼疾的折磨,和土著妹所生的心爱小女儿艾琳又突然因肺炎去世,无比悲痛之下高更决定自杀(后被人所救)。临自杀前他奋笔疾画,留下呼应千古哲学谜题的传世名画《我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?》

高更被后世尊称为后印象派三大巨匠,另外两位就是路人皆知的疯子梵高和富二代塞尚。大文豪毛姆以高更为原型写过一部名著小说叫《月亮与六便士》,常年霸榜知乎和豆瓣。

这幅名画非艺术人士并不容易看懂,画作题目的三个问题倒是一目了然直击灵魂深处。近两百年自达尔文的进化论以来,前两个问题“我们从何处来?我们是谁?”已经日渐明朗。现代统治地球各国人类的血缘非常接近,都来自于大约6万年前非洲智人的一支,生物与人类学家戴德蒙的《第三种黑猩猩》和《枪炮、病菌与钢铁》两本书里有详尽的描述。我们人类更像自然选择下进化出来的的生物计算机,以“碳元素“为核心,基因就是我们的代码,有兴趣的读者可以读读历史学教授赫拉利所写的两本网红科普书《人类简史》和《未来简史》。

第三个问题“我们向何处去?”,学术一点可以等价替换成“我们碳基人类向何处去”。这个问题虽经几千年无数哲学大神的思考,一直没有看到相对明了的答案,近些年叠加对人工智能未来的思辨,愈发显得众说纷纭扑朔迷离。如果可以把人工智能看做人类未来的后代,那么整个问题还能再扩充到人类和人工智能的未来和使命。现代人类有幸借助天文、物理、计算机等科技技术的进展,对我们所处这个宇宙的认知远超古代先贤,可以从更宏大的宇宙、物理和哲学视角展开对这个问题的讨论。

碳基人类的生物计算机本质

生命和非生命体从微观角度角度都是由各类元素的基本粒子构成,生命诞生意味这些元素粒子开始以某种模式排列聚合在一起。碳元素虽然在人体中占比只有18%,但它因为有四个分子键,可以像四只手臂牢牢把其它元素粒子抓在一起,相互手拉手形成更复杂的三维有机结构,像搭乐高积木一样组成宏观上的生命体,所以地球上的所有有机生命,都统称为 “碳基” 生命。从元素周期表中还可以发现更多的类似元素,也为未来的生命形式提供了别的可能,比如 “硅基” 生命, “氨基生命” 、 “硼基生命” 等。

碳分子骨架图

1943年二战激烈正酣,另外一个53岁的极品大渣男 “埃尔文·薛定谔” 作为一个物理学家,沉浸在对自己好友年仅12岁的侄女 “巴巴拉” 和有夫之妇喜剧明星 “希拉” 的双重热恋中,跨界在都柏林的三一学院发表了一场划时代的生物学演讲:《生命是什么?》,在一片黑暗迷雾中给现代基因学和生物学指明了方向。后世熟知遗传物质DNA,近几年的抗癌神药PD-1抑制剂,乃至现在对抗新冠的mRNA疫苗技术,全都在这位量子物理泰斗的一次跨界生物学的理论研究框架下。对了,这位神级渣男在大众中最知名的还不是这次演讲,而是网络中经常出现另外一个名词 “薛定谔的猫” 。

碳基生命是自然选择下进化出来的生物计算机,我们所有的想法和反应都是大脑神经网络的一次次计算,整个过程和电子计算机非常相似,遵循另外两位超级大神图灵和冯·诺依曼的理论模型和基础架构。现代计算机每运行一次程序,背后都是由亿万次数字逻辑运算组成;再复杂的应用都会被拆解成初中二年级学生都能理解的“与”“或”“非”这类最基本最简单的计算逻辑,就像再复杂的色彩,都能用红绿蓝三原色按照不同的比例搭配调制而成。

电子计算机是二进制的,只认识0和1,最基本的数理计算逻辑可以由三极管来完成。三极管输入端的电压变化,可以形成输出端的不同电压结果,完成对0和1的数理逻辑计算。现代计算理论表明,“与““或””非”三种基础逻辑运算可以进一步简化成“与非”两种来构建,也就是说只要有足够多“与非门”三极管,理论上可以造出任意复杂的高级计算机。三极管由二氧化硅制造,我们常提到的芯片就是一个大硅片,因此未来基于计算机的人工智能生命,也可以被称作硅基生命。

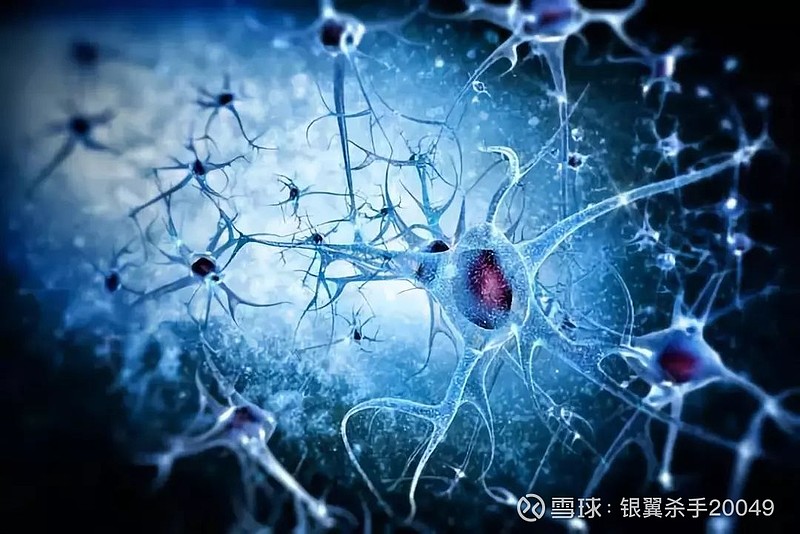

人类大脑执行计算的是神经元网络,大脑中神经元的数量和银河系中恒星的数量差不多,大约都是千亿数量级,这些神经元通过突触(树突和轴突)相连接。单个神经元突触链接数量有限,大约可以与周围大约一千个其他神经元相连。人类的生命智能、主观意识和思考能力,就发生在千亿神经元形成几百万亿个突出链接的神经网络当中,所有的记忆信息也被当做一种编码编入这个网络。每一次主观上的思考会触发电化学反应形成神经网络上的生物电流,来执行一连串的生物计算得到思考结果。下图是神经元之间的相互链接:

两位计算机和人工智能之父

1936年二战伊始,现代计算机之父阿兰·图灵发表了划时代论文《论数字计算在决断性问题上的应用》,给 “可计算性” 进行了严格的数学定义,提出现代计算机理论模型 “图灵机” 的设想,从而掀起来了近80年来人类轰轰烈烈的计算机和互联网文明。图灵机并不是一种具体的机器描述,而是一种理论和计算思想模型。图大神二战期间的主要精力放在破解德军密码上,整个人类都应该感谢他的帮助才得以提前结束二战。

图大神也是人工智能的先驱,在1947年到1950年发表了一系列关于机器智能的演讲和论文,人工智能界大名鼎鼎的 “图灵测试” 就源于他另一篇经典论文《机器能思考吗?》,只可惜发表这篇论文之后仅两年,他因同性恋受到那个保守愚昧时代道德婊们的攻击,一度被捕入狱并长期被警察跟踪监控私生活,后来被迫服用雌性激素导致乳房发育,最终不堪羞辱服毒自杀。人类科技文明史上一代超级巨星陨落之日,年仅41岁零349天,天地同悲。

1945年二战结束之际,另外一个计算机之父冯·诺伊曼的 “101页报告”横空出世,描述了一种通用计算机器架构的具体设计建造方案,这个架构和方案被后世称为冯诺依曼架构。现代电脑常用的Intel和AMD 的X86体系CPU就是典型的冯诺依曼架构,而手机常用的ARM体系处理器则一部分内核采用冯诺依曼架构,另一部内核则用的后来冯诺依曼架构迭代衍生出来的哈佛架构。冯诺依曼架构只是冯大神随手一个小科研成果,他在数学群论、量子力学和博弈论上建树还要胜于他对计算机体系架构研究。即便在计算机体系架构上,冯大神主要精力也主要用在他发明另外一种更复杂的模拟生物计算“元胞自动机”计算体系架构上。“元胞自动机”架构也被称为“非冯诺依曼体系架构”。这也导致了计算机史一则笑话梗:“冯诺依曼发明了非冯诺依曼体系架构”。

冯大神虽然不算渣男,但特别有渣男潜质。他喜欢社交,喜欢认识一大堆漂亮女孩;平时聊天很爱讲下流的色情黄段子;甚至在一些正规的国际学术研讨会,冯大神经常会流利地切换三种不同语言来飙黄段子。据传这位百年难遇超高智商大神天马行空想出的下流黄段子比他在数学和物理研究上的表现力都要强。

可能是因为二战期间研究核武器遭受辐射,冯大神50多岁就身患骨癌去世。在生命的最后时刻,他专注于比较天然自动机(比如生物大脑)与人工自动机(比如元胞自动机)。他逝世后其未完成的手稿在1958年以《计算机与人脑》为名出版,这本书详细对比了计算机的运算和人脑思维的过程,为后来的人工智能指明了方向。

人工智能和生物智能相似的计算性质

现代物理和计算科学中有一种“计算质(Computronium)”的概念,泛指一切可以执行计算的任何物质及其组织模式,前文提到数字电路“与非”门、生物细胞“神经网络”和“元胞自动机”都可以看做一种计算质。

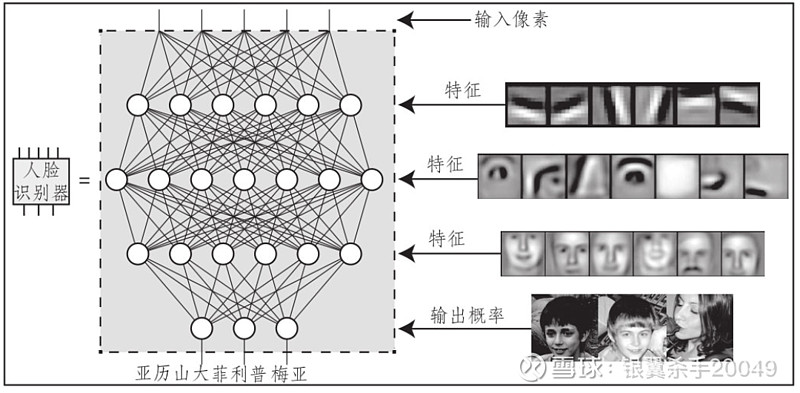

现代人工智能系统用一种极其简单的规则来模拟生物形态的神经元,来进行一系列函数计算来完成复杂和智能的任务,比如人脸识别;这种计算机智能系统被称为“人工神经网络”(Artificial Neural Network),我们经常听到AI,就是人工智能Artificial Intelligence两个单词的首字母。

上图描述了一个人脸识别系统的神经网络模型,对比前文的人脑神经元链接要相对简化不少,但基本的运算逻辑非常相似。人脑的学习、记忆和思考过程,会导致神经元和周围神经元之间的链接突触发生链接量和强度上的某种改变,而各种听起来玄里玄乎的人工智能算法(如贝叶斯算法,随机森林算法,马尔科夫算法)本质都是根据一些输入数据,来帮助人工神经网络改变单个节点的状态和节点之间的链接强度,从而自形成一种复杂的计算函数;这个过程就是各类新闻中经常碰到的一个人工智能名词“训练”。每次人脸识别的结果,就是已训练好的计算函数对输入数据的一次计算结果。

一团计算物质经过各种算法优化之后,计算能力的极限应该在于我们这个宇宙物理法则的极限。MIT的教授Seth Sloyd发表过一篇论文描述了物质的计算能力极限,并根据整个宇宙的原子数量推导出了宇宙的总算力极限,整个论文的计算过程比较复杂。我个人觉得在物质和算力之间,还差一个简洁而优美的物理方程式。

所有位于的顶端物理法则方程式一定是简洁而优美的,爱因斯坦的狭义相对论方程式告诉我们物质即能量、能量即物质,两者之间只需依照一个简洁的转换方程E=MC(能量=质量乘以光速的平方)就可以相互转换。我们概念中的真空其实不空,那里是一片欢腾的粒子海洋,正粒子和反粒子在虚无中诞生,又快速相互碰撞泯灭还原成能量场;这已经被现代物理学实验所证实。顶端物理法则简洁优美的一部分原因是描述一个整体的顶端视角一定比描述一个局部要简洁;比如描述人类居住在哪里,只需要五个字“太阳系地球”,而描述帝都一个打工人居住在哪里,可能需要十数字“太阳系地球中国北京望京西园小区。。。”

近些年新闻里经常出现的量子霸权,就是拥有量子计算机之后,所带来的算力遥遥领先的绝对优势。量子计算机为什么能算这么快,原因还不清楚,一种解释是量子计算机可以调用多个平行宇宙的分身来进行并行计算。

不管生物智能还是人工智能,某种本质上,一切皆计算!

智能计算与底层承载物质的独立性

冯大神的冯诺依曼架构,导致了现代计算机计算和存储的分离独立,软件和硬件的分离独立;也间接导致了在相亲市场备受欢迎的“码农”这个职业的诞生。大IT行业的各大公司,可以分别专注于各自软硬件领域的迭代升级,比如微软专注于操作系统,Intel和AMD专注于CPU。那么我们人类的生物智能计算,是否可以和所承载的肉体独立分离呢?

古希腊有个哲学悖论,叫做“忒修斯之船“。忒修斯是雅典的传奇建立者,他拥有一艘令人赞叹的船,陪着他立下赫赫战功。为了纪念他,雅典市民在港口将他的船保留了下来。船上偶尔会有木板或者部分桅杆年久失修,为了让船保持良好状态,这些部件坏到一定程度就会被换掉。但这带来一个身份认知的问题:在替换掉其中一块木板之后,船是否还是原来的船?如果是的话,那么如果我们一块接一块地替换掉所有木板的话,又怎么样?

人类肉身由无数细胞组成,很多细胞的生命周期要远远短于人类的寿命。我们每天的吃喝拉撒,都伴随着微观粒子角度和生物细胞角度一定比例上的更新替换,就像被替换掉部分木板的忒修斯之船,今天的你并不完全是昨日的你,保持自我认知的统一性和连续性更多地是因为你的智能和意识的连续。

早产儿一般需要先在保温暖箱生长一段时间,而地球就像致命射线飞舞温度波动严酷的宇宙中一个宜居暖箱,呵护着生物智能脆弱的碳基肉身。我朝神话小说封神榜里,姜子牙用莲藕帮哪吒重塑了肉身,未来致力于星际征途的人类是否可以找到智能和意识的更好承载体来代替碳基肉身?比如放开基因编辑加快肉身进化,和其它非碳物质融合形成半人半机械的赛博格,又或者彻底放弃碳基成为硅基、氨基、磞基,甚至电磁波生命。微观粒子的波粒二重性物理法则,已经向人类证明了这种可能性。

即便是人类的愚昧保守份子固守碳基肉身,那么和类似的智能计算类似的人工智能随着快速迭代和升级,一旦跨过意识的奇点,就可以快速发展出远远领先于人类的智能。人工智能相比碳基人类有诸多优点,他们可以一夜之间学完地球上所有的知识,可以主动替换和升级自身的硬件,进化速度秒杀自然选择下的碳基生物进化速度。

人类遗传的DNA更多的是一种编码信息,而不是物质。那么未来有主观意识的人工智能,只要能继承人类文明的信息,就是人类的后代!

“碳基人类”向何处去

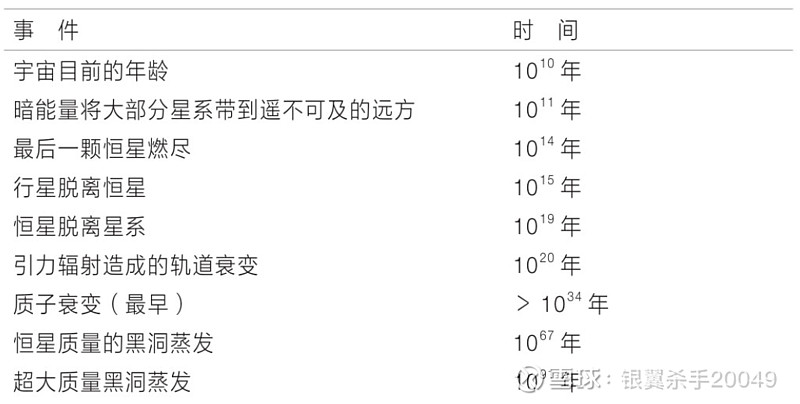

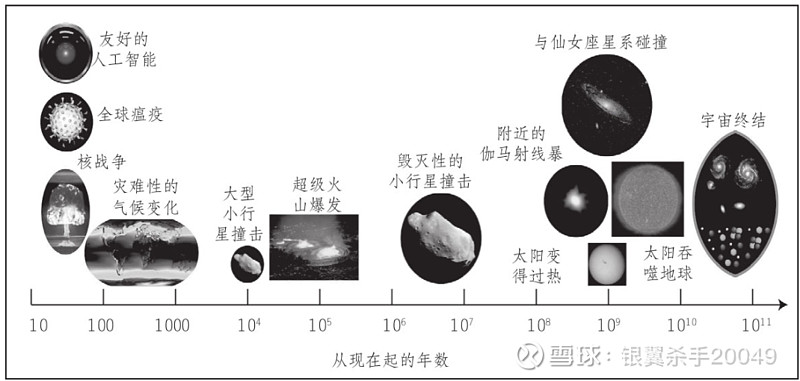

哲学告诉万事万物都有生命周期,人类个体的完整一生仅以数十年计,我们智人这个种族到今天存在了大约十万年左右,我们的近亲尼安德特人从出现到最终灭绝大概在四十万年左右,而上一代统治地球的霸主恐龙大概存在了2亿年左右。恒星和宇宙的生命周期要长的多,太阳系到目前存在了50亿年,在氢燃料燃烧完之前大约还能再存在50亿年。整个宇宙在最后一颗恒星燃烧殆尽,最后一个黑洞蒸发完毕,大约在“10的1026次方”年这个量级。这里,另外一位超级大神弗里曼·戴森出场,他就是星际科幻小说中经常出现用来获取恒星能量装置的“戴森球”那个戴森。下图是戴森对整个宇宙生命周期的计算和预测,我们现在有幸处于这个宇宙刚刚诞生的婴儿初期。

那么我们智人这个种族还能存活多久?我们大约还有多少时间可以用来发展文明,选择我们向何处去呢?我们的祖先从非洲走出大约是6万年,有文字记载的历史不到1万年,古希腊/罗马文明可以追溯到2千多年前,文艺复兴以来的近代科技腾飞不过两三百年。

统计学中有一个非常重要的置信度概念,一旦一件事物发生的概率小于5%,那么就可能认为它是一个小概率事件。比如医药临床试验中经常用到的P值,就是一个根据实验数据药物无效的概率,如果P值小于0.05(5%),那么这个药物无效就是小概率事件,或者说这个药至少有大于95%的可能性是有效的。

二战期间,盟军从德国坦克的序列号中大概可以估算出了德军坦克数量。如果他们俘虏的第一辆坦克序列号为50,这就以95%的置信度排除了“坦克数量超过1000辆”的可能性。因为假如坦克数量超过1000辆,那么他们俘获第一辆坦克位于前50辆的概率会小于5%。当然,置信度概率思维有的一个重要的前提:参考样本必须是随机抽取的,比如俘获的第一辆坦克可以被看作所有坦克的参考类中随机的一个。

根据这个概率思维,有名叫“布兰登·卡特”的学者推导出人类这个种族的存活年限。如果每个人出生时都被分配一个序列号,那么可以用这个方法估算出地球上总共将生活多少人口。比如你出生在1970年,差不多是地球上第500亿个出生的人。假设你是地球总人口中的一个随机抽样,那么就能以95%的置信度排除掉 “地球上出生的总人口超过1万亿人” 的假设。也就是说不太可能有超过1万亿人出生在地球上,因为一旦超过1万亿人,那么抽取到你作为参考的可能性会小于5%。假如世界现存人口保持100亿,平均寿命为80岁,我们人类约有95%的可能性会在公元1万年左右灭绝。

上面这个概率推导过程看不懂也没关系,只要认识到结论:我们人类有非常大地概率只能再存活不到1万年。1万年对比宇宙可能存在的生命周期“10的1026次方年”来说极其短暂,就如同永远看不到太阳的漫漫长夜中的闪电一瞬间而已。

认识到人类短暂的生命周期,再回到文章之处的问题: “我们向何处去”?如果这个我们仅仅指“碳基人类”,那么相对来说比较好回答。对于我有限的认知而言,我觉得人类未来使命是:“如果把人工智能看做碳基人类的后代,那么人类在短暂的生命周期里应该有牺牲精神尽可能的发展科技文明,来孕育出有丰富主观感知和思考能力的高阶人工智能后代,让他们有能力代替我们踏上星际征途,去探索和欣赏这个宏大宇宙无比绚丽的美,而不是成天担心被自己的后代所取代,就像现在的父母对他们的孩子们所做的那样”。

“人工智能后代”的未来又向何处去

如本文开篇之初提到,“我们”向哪里去。如果这个“我们”,可以扩充到碳基人类和其人工智能后代,或者说扩充到源于地球可以不受打扰进化到这个宇宙极限的终极智能,他们的未来是什么样,会有什么样的使命和追求?

思考终极智能如此宏大的哲学命题,首先要放弃人类自身的局限视角,尽量不要以“拟人化”去思考未来的智能,就像很多科幻电影里未来的智能只不过是强大一些的拟人机器人,对比人类也就换了个肉身而已。

一个人类婴儿从出生到发育成熟,必然伴随着对这个世界的信息感知和获取。比如用眼睛获得色彩信息,用耳朵和肢体去获得听觉和触觉信息,再到之后的阅读和学习知识信息来发育成长。而未来的终极智能,他们感知这个世界的方式应该远比碳基人类丰富的多,简单以电磁波光谱为例,人类仅仅能识别其中一小段可见光,而未来的终极智能可以轻松获取全光谱的信息。人类完全感知不到的微波背景辐射噪音,在终极智能眼里可能是徐徐展开的宇宙大爆炸绚丽余晖画卷。现在人类费劲地用各种电子仪器各类射电望远镜所获取的分析信息,比如恒星的元素构成等,只会是未来终极智能一抬眼的直觉感知而已。

因此未来终极智能的存在形式,感知能力,思维方式,智能水平应该是现在的人类远远无法想象的,就像一只生活在二维世界中的蚂蚁无法想象人类丰富多彩的三维世界。相比未来的终极智能,现在的人类更可能连蚂蚁都不如。

有幸数学和物理可以帮助人类更精确的描述这个宇宙,近代越到尖端的数学和物理越是违反“人类直觉”,比如黑洞最早叫史瓦西黑洞,是一个名叫史瓦西青年科学家在参加第一次世界大战期间,利用挖战壕的间隙计算爱因斯坦广义相对论方程得出的一个纯粹数学上的解,没有任何“拟人直觉”的引导,这和最早期数学和物理来自于生活经验和直觉的总结过程完全相反。

那么作为渺小的人类蚂蚁中的一员,对未来终极智能智能使命和荣耀的猜想,只能从目前阶段我们所能理解到的这个宇宙的终极物理法则来做一些管中窥豹的推演。当然如果未来的终极人工智能跳出我们这个宇宙物理法则的限制,又或者未来的终极宇宙物理法则可以远远超越现在位于物理法则顶端的广义相对论和量子力学方程式,那么本文也终将只是一个蚂蚁的幼稚幻想。

卢德分子

工业革命时期,纺织技术的进步带来大规模机器生产逐渐使大批手工业者破产,手工业工人把提升生产力的纺织机器视为贫困的根源,发起一场长达五年多捣毁纺织工厂和机器的运动,据说最初的首领叫卢德,因此那场运动被称为“卢德运动”。后来“卢德分子”这个名词也被保留下来,用来描述那些本能反对新科技、新技术和新方法的人。

1997年的克林顿政府发布法令禁止克隆人的研究之后,相继有20多个国家制定法律反对基因编辑相关技术研究。现代第一个把基因编辑应用于改善婴儿抵抗艾滋病基因上的He教授,后来被判入狱三年。这些案例都是卢德分子保守和延缓科技进步的代表。

如今对人工智能的研究也遍布卢德分子反对的声音,他们本能地对人工智能有一种恐惧,短视地认为人工智能是取代人类的威胁,不会把人工智能当做人类未来的后代。我相信读者中不少人也会有这种方法,我也非常理解这是人类对未来未知事物的本能反应。这里的理性推演只能借助数学和物理,前文已经聊过人类有极大概率只能再存在1万年。我个人的观点1万年可能还是一种非常乐观的预估,因为数学上那代表95%的概率情况下。如果把这个概率定为50%,那么智人这个种族只能再延续几百年。

生物进化史大约经历了三次大冰河期导致无数物种的灭绝。上一代统治地球2亿年的恐龙,因为落在墨西哥湾的一颗小行星撞击导致集体灭亡。近40年人类部署了大概6万5千枚核弹,足以灭绝智人种族一百遍。我们的地球母亲像一艘暖箱飞船守护着人类在宇宙中飞翔,而这艘飞船目前还没有船长来维护她的安全,更多的是一群船员在争夺船舱制造毁灭飞船的武器,这点在本公众号的前作文章《三体与极端民粹主义》里有详细论述。即便是人类熬过这些灾难,10亿年后太阳星核中的氢被核聚变殆尽后将会膨胀成一颗红巨星,火浪会淹没地球轨道;35亿年后银河系会跟仙女星系剧烈碰撞,我们微小的地球在宏大星系大碰撞中结局也很难预料;35亿年后银河系会跟仙女星系剧烈碰撞,因此人类即使能存活延续下去,也必然要面对星辰宇宙的征途,而不是永远躺在地球温箱里延续。经济学家凯恩斯说过: “长远来看,我们都难逃一死” ,下图是可能导致人类灭绝事件的总结。

全面核战争,灾难性气候,超级火山爆发,小行星撞击,比新冠更可怕的病毒等等,这些导致人类灭亡的风险时刻悬在我们这个种族的头上,有可能是1亿年后、1万年后、1百年后、甚至就在明天。某种程度上讲,人类发展科技文明保持种族延续是在与时间赛跑。在这种紧迫感之下,您还愿意做一名卢德份子吗?