文章作者 | 王浩楠

所属专栏 | 上市公司

相关公司 | 比亚迪(002594.SZ)

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文相关研究系基于公开信息和独立研判,仅作交流和参考之用,不构成任何交易依据或投资建议。文中部分素材除特别说明外,均来自于网络,如有侵权或不妥,请联系删除。本文版权归本公司所有,未经授权严禁转载。转载请私信,并在文头注明出处:华紫研究公众号。

封面图片来源:比亚迪官网

“电动化是上半场,智能化是下半场。”这个由王传福首次提出的论断,竟然率先应验到了自己公司的股价上。随着华为、小鹏、理想等大厂发布了L2+级别的自动驾驶产品,BYD的股价应声而落,上半场的王者瞬间跌落神坛。在国内“地狱级”的竞争环境下,稍有不慎便会沦为“普通制造业”。新能源汽车的下半场,BYD(002594.SZ)还有机会吗?

市场不看好BYD的两大原因

(一)高端品牌渗透遇阻

截至2023年11月,BYD销量达到268.34万辆。其中,国内销量228.95万辆,连续11月排名全国第一。BYD的车型大多位于30万以下,按照一般规律,高端市场的毛利率要高于低端市场,但比较BYD和新势力车企的毛利率发现,BYD在低端市场实现了新势力高端市场的毛利率,源于其在低端市场强大的市场竞争力。

BYD的产品矩阵从低价位车型(20万左右)开始,由其纯电车和搭载DM平台的混动车构成,下图是其各车型近期的销量数据,无论海洋系列的海豚还是王朝系列的汉,几乎都是同价位车型中的佼佼者。

BYD不甘于被贴上低端标签,推出腾势、方程豹和仰望,组成高端产品矩阵,推动品牌向高端化转型。

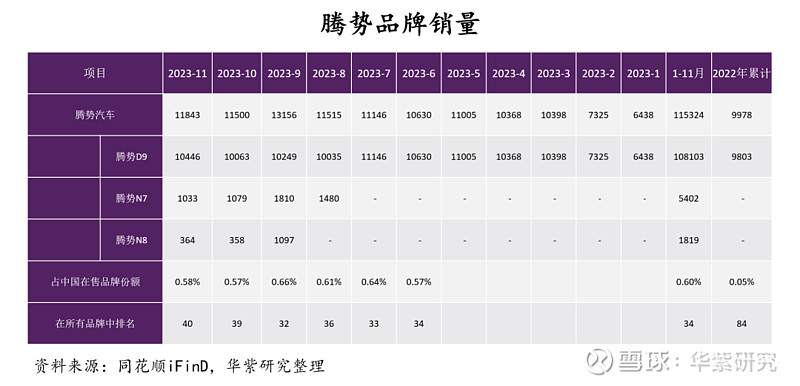

然而,被寄予厚望的腾势和仰望两大高端品牌,2023年的表现不佳,只有D9的销量可圈可点,其余车型被高端品牌问界、蔚来、理想等远远甩在后面。

D9是细分赛道的开拓者,月销量达到了万辆级别。D9发布前,MPV车型中新能源的占比较少,且原本是小众市场,D9发布后其他品牌相继发布MPV产品。

2023年11月腾势销量11843辆,腾势D9连续11个月稳居30万以上豪华MPV销量冠军。比起D9,2023年下半年发布的N7和N8可谓销量惨淡,月销量仅千辆有余。仰望U8首月交付仅408辆,豹5首月交付仅626辆。

N7的价格在30万-38万之间,N8的价格在32万-33万之间,与其直接竞争的包括理想的L7和L8,华为的问界M5和M7等爆款车型。面对理想和问界屡屡刷新的品牌销量记录,BYD并无招架之力。

直面竞品早已挖好的护城河,BYD的高端化之路可谓充满挑战。以2023年12月第一周的销量为例,根据理想汽车官方发布的销量榜数据,理想汽车的周销量为1.04万辆,其中理想L7、L8和L9周销量分别为0.43万辆、0.30万辆和0.31万辆;周销量0.54万辆的问界和0.37万辆的零跑分列二三位。排名第十位的是腾势,周销量仅有0.17万辆。

高端品牌销量成绩不佳,不得不让资本市场重新考虑BYD的定位和估值。

(二)智能驾驶慢人一步

进入2022年后,智能化的下半场竞争已然开启。曾经的电池技术、混动或纯电等技术路线争执黯然离场,各大车企纷纷将智能化能力作为展现自身技术实力的核心手段,其中智能驾驶的发展显得尤为关键。

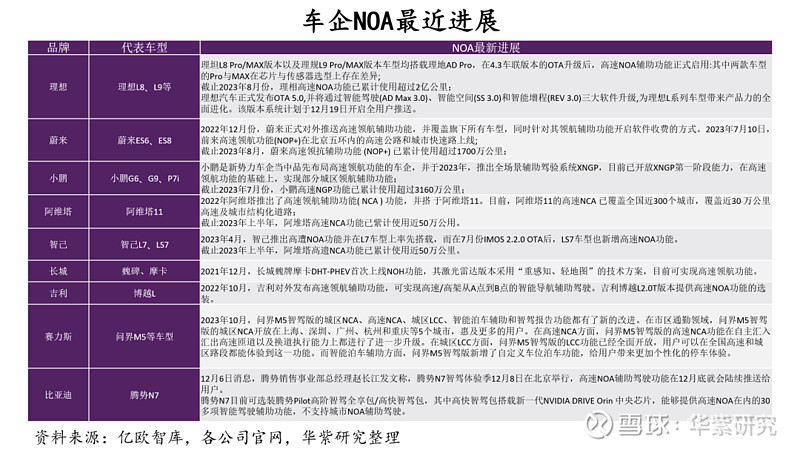

从2022年的高速领航辅助驾驶(高速NOA)到2023年的城市内封闭道路领航辅助驾驶(城区NOA),新兴车企一直在竭力追求智能驾驶技术的突破。自2023年上海车展以来,车企纷纷向外界宣布将在多个城市实现城市内封闭道路领航辅助驾驶。例如,理想宣布了城市NOA的内测,并计划在年底覆盖100个城市;小鹏宣布在广州、上海、深圳、北京开通城市NGP,并计划在未来扩大到更多城市;蔚来宣布将在今年下半年在上海区域先行体验NAD服务中的“城区NOP +服务”。

相对小鹏、理想、华为系的车型,BYD在自动驾驶上慢了近半年的时间,此举直接造成BYD股价的下跌(2023年11月16日至2023年12月11日,跌幅16.53%)。最重要的是,智能驾驶在2023年初的时候还不是车企竞争的焦点,彼时还在 “卷”电池、内饰、智能座舱等。早先发布NOA的小鹏,只是自身的股价上涨了一波(2023年6月1日至2023年7月31日,涨幅179.39%),但对于整个新能源车市场的影响较小,大家对于智能驾驶的讨论更多的集中在特斯拉的FSD上。

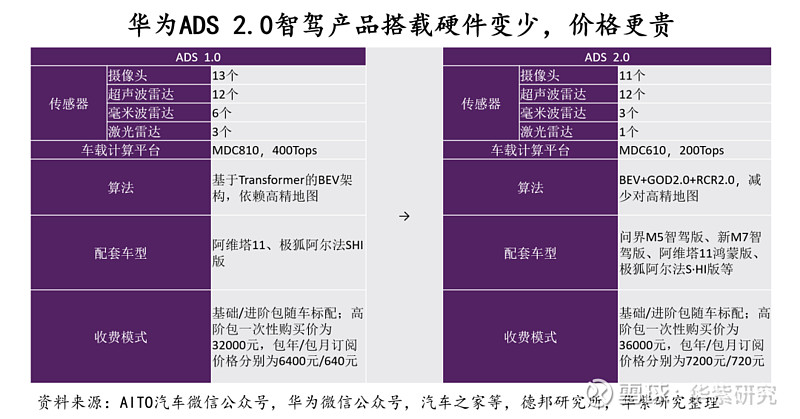

而下半年华为Mate 60现象级产品的上市,随后搭载华为智能驾驶产品(ADS 2.0)的车型(问界等)陆续发布,华为这个名字成为了科技圈“硬实力”的代名词。

渐进式智驾发展路线获得市场的期待,消费者对自动驾驶开始有了实际接触,对自动驾驶有了更完善清晰的认知,市场被培育至相对成熟。NOA功能成为了实现自动驾驶的关键节点,成为了车企竞争的焦点。

来看BYD在智能驾驶上的进度,12月6日消息,腾势销售事业部总经理赵长江发文称,腾势N7将于12月启动高速NOA推送,但不支持城市NOA。笔者了解到,其他BYD车型并未有NOA功能推送。因此,在智能驾驶这方面,BYD确实有些落后了。并且,华为推出相关产品后,实际已经对新能源汽车市场的竞争格局造成了冲击。这对BYD的股价影响非常大。

BYD追赶的机会在哪?

(一)NOA并非智能驾驶的最终形态

随着技术的不断演进,只有在达到L4甚至L5级别时,智能驾驶才能迎来真正的终局。未来L3级别的智能驾驶何时出现,要看各大汽车OEM厂和智能驾驶产业链上的公司如何竞争和发展技术,并且智能驾驶的最终形态L5级别最后会在何时到来,现在无法预测。智能驾驶技术在L2+到L3升级的这个过程中,BYD是否有机会赶上呢?

高科技产品的推广要经历三个阶段:产品初创、规模经济、大规模应用。

在产品初创阶段,由于创新投入产生的巨量成本,迫使厂商必须以高价获利收回前期投入,加之产能的进一步限制,放大新产品的炒作空间。该阶段企业大多高毛利率、高ROE运营,当前智能驾驶便是处于这个阶段。

到了产品规模经济的阶段,由于技术的进步和产能的提升,产品的生产效率提高使得新产品推广规模进一步扩大,这个阶段企业的竞争格局基本形成。

最后,产品逐渐成熟,技术趋于稳定,鲜有革命性的技术突破出现在行业内部,这个时间内新进入企业的盈利空间被压缩,大量的企业将退出,市场开始出清落后产能。当然这一切的演变要基于技术的进步来推导,技术的进步与演化是产业链格局形成的底层逻辑。

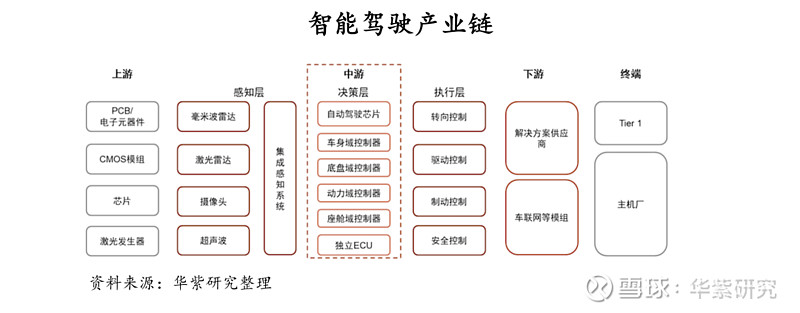

现阶段,由于消费者对NOA功能支付意愿不高,车企一方面标榜自己是“高科技、硬实力”,一方面只能向上游供应商压价,导致众多智驾初创企业商业模式难以稳定,智驾投资热潮过去后,2024年将是智驾产业链格局加速形成的一年。

除了主机厂,解决方案供应商正大举投资,力争在新格局中占有一席之地。2023年8月,前小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙加入英伟达,担任自动驾驶产品主管。近期,英伟达宣布在中国招聘自动驾驶相关的上百个职位,并要求半年内必须招满。

各大巨头在既有优势下,仍砸下重金实现软硬件一体化,正初步塑造智能汽车市场格局:智驾技术强悍的华为,进一步吞食高阶智驾市场,大疆车载拿下不少性价比市场,剩余的蛋糕或由Momenta、地平线和其他自动驾驶公司瓜分。

对于车企而言,在智能驾驶产业链格局尚未形成时,断言年销量近300万辆的新能源霸主技术落后为时尚早。我们认为,在智能驾驶产品向更高级别智能驾驶发展的过程中,BYD有机会追上造车新势力。原因在于,除了华为在智驾产业链上敢言“全栈自研”外,其余主机厂大部分只从事其中的某几个环节,最终整合各供应商方案完成产品。如此一来,其他厂商在智驾产品在成本方面不具备优势,只能通过不断烧钱投入新技术来换取“高估值”而不是销量的高增速。在智能驾驶技术不断升级的过程中,技术无时无刻不在产生变化,BYD可以通过产能、成本以及安全三方面的优势来弥补与前沿技术的差距,只要巩固在低端车型上的优势,拿下高端市场只是时间问题。

诚然,智能驾驶生态系统将随着技术的不断发展而演变,参与其中的企业需要具备应对复杂驾驶场景的算法逻辑解决方案。同时,大型模型、多模态数据、自动化标注和智能计算中心等将成为标准配置,对于大多数汽车制造商而言,这将是一个巨大的挑战。

对于一直专心于“制造”的BYD,突然进入软件、芯片、信息通信等领域,显然发展速度有些慢。不过,专心于“制造”的优势在于产品成本低,实现了规模经济。

经济型车型对智能驾驶芯片性能的需求较低。出于成本考虑,这些车型通常采用低成本、低算力的单颗芯片方案。在中高端车型之间存在较大的差异,一部分选择适度的算力路线,采用单颗中算力芯片或双低算力芯片方案,而另一部分则选择更激进的超额算力路线,例如问界M5采用MDC高算力计算平台。高端车型追求更高性能和更高级别的智能驾驶水平,通常较少考虑成本因素,因此它们经常选择采用国际厂商最新的高性能、高算力芯片或计算平台产品。(亿欧智库)

从华为两次发布的产品需要搭载的硬件数量来看,NOA的突破,并不是硬件数量的增加,反而是减少。这种变化是技术路线变革导致的,原本Transformer尚未成熟时,人们对“雷达+高精地图”情有独钟,随后技术进步导致纯视觉路线再次被提及,原因是Transformer可以加速训练模型,使模型成长更快。未来,如果技术再次出现变革,企业前期投入变成沉没成本,投入无法转化成产品。

除了技术方面的调整,汽车制造商和智能驾驶公司还需要通过全面的用户引导,确保在智能驾驶功能全方位覆盖的过程中保障用户的驾驶安全。未来如果智能驾驶出现安全问题,企业如何应对?

就现有用户数量看,BYD已量产超600万辆车,如果这些车型全部搭载智能驾驶产品,即使出错的几率相等,其车型发生事故的数量也远大于新势力等车企。因此,因为安全问题在新技术上谨慎一些,对BYD来说不是件坏事。

(二)消费者支付意愿随价格升高而降低

目前,消费者对于支付额外费用以获取NOA服务的意愿并不高。根据亿欧智库的最新调查报告,在体验过或使用过高速NOA功能的用户中,41.1%的用户将其视为主要的购车参考因素,而51.8%的用户仅将其视为影响购车的参考因素之一。对于城市NOA功能,其发展尚未达到高速NOA功能的成熟度,体验过该功能的用户当中,只有28.1%的用户,将其视为主要的购车参考因素,而有65.6%的用户,将其视为影响购车参考因素之一。

而从比较实际的例子来看,特斯拉推出FSD后的一段时间也在经历“火爆—涨价—选装率降低”这一过程。2023年的境况基本与上述调查报告的结果相似,即刚开始有较多用户愿意购买产品,后续随着价格逐步提高,选装意愿逐步降低。

自从2022年11月开始,FSD Beta不再对安全评分有要求,可以向几乎所有北美地区已购买或订阅的FSD车主推送。公司宣布,截至2023年1月底,已有40万北美用户使用了FSD Beta,相较于特斯拉在2022年底公布的28.5万数据,增长了约40%。基于特斯拉在2018年到2022年间在美国交付的车辆总数达到152万辆的数据作为北美特斯拉的保有量,估计FSD在北美的渗透率可能已经达到约25%(包括一次性购买和订阅)。

回顾历史,FSD的售价上涨不可避免地抑制了消费者的付费选装意愿,长期来看,订阅用户可能会成为主流。根据Teslike的调查问卷,FSD最初被单独列为6,000美元的可选装项目,选装率曾一度达到60%左右。然而,随着FSD价格的多次提高,选装率明显下降。根据上述调查数据,进入2022年,价格上涨至12000美元,FSD的选装率降至10%左右;到了2023年,FSD的选装率更降至2%左右,对应售价为15,000美元。

虽然在2023年初选装率有所提升,这可能是因为FSD逐渐成熟,其产品力提升带动了更多用户在订车时选择选装。15000美元(相当于FSD订阅6.25年的开销)的一次性售价可能会促使用户更倾向于选择按月订阅FSD,而FSD的一次性付费选装比例会保持在较低水平,小于10%。

除了价格因素外,NOA在使用过程中因技术原因,需要人工接管,这一点同样影响着产品的使用体验。根据亿欧智库的调查报告,截至2023年8月,经长期使用高速NOA功能的用户反映,高速NOA功能每100公里的用户接管频率多为1-2次,占比62.5%。经长期使用城市NOA功能的用户反映,城市NOA功能每30公里的用户接管频次相对较高,48.6%的用户表示需接管0-2次,同时38.9%的用户表示需接管3-5次。对于使用场景相对更复杂的城市NOA功能,尽管现阶段接管频次可以被理解,但若想实现功能的规模化使用,其接管频次需进一步降低,使得NOA功能成为消费者购车的主要考虑因素。

从产品推广的视角看,未来智能驾驶的发展方向将朝着“降本增效”发展,除了需要人工接管的次数降低外,更需要产品价格下降。在此之前,我们认为智能驾驶的渗透率仅限于30万以上的车型,根据乘联会的统计,该价位车型仅占市场份额的13.5%。因此,BYD尚有追赶空间。成本下降之前,在低价位(10-25万)新能源车市场,BYD的护城河较深。一是其量产规模,二是理想、华为和小鹏等车企是否有能力将搭载智能驾驶产品的车型降至与BYD同等价位,是非常不确定的。

小鹏汽车(9868.HK)管理层指出,在目前竞争环境下,扩大销量至关重要,并表示将继续努力降低成本和开发高级驾驶辅助系统(ADAS),两项战略都已于今年实施,并将在明年进一步加强。根据管理层讲法,目前小鹏的ADAS的物料清单(BOM)成本为2.5万元,而竞品为2万至3万元,公司正在进一步降低有关成本。至于城市自动辅助导航(NOA)是小鹏的主要差异化优势,管理层相信,一旦公司实现覆盖200个城市的目标,将拉大与低端同行差距。

当前的问题是,NOA必须要扩大用户规模,而扩大规模必然要降价和提升产能,这对小鹏的现金流提出了更大的考验。因为单纯NOA模块的制造可通过Tier 1解决,但公司的汽车产量需要同步配套,在小鹏等新势力扩产的期间,BYD有机会将NOA产品与整车量产结合。

从全球可比公司估值的角度看,当前BYD的估值接近行业中位数,市值排名前十的车企中,智驾概念属性鲜明的特斯拉、理想估值较高。未来,随着BYD搭载高端智能驾驶产品的车型大规模上市,估值有望进一步抬升。

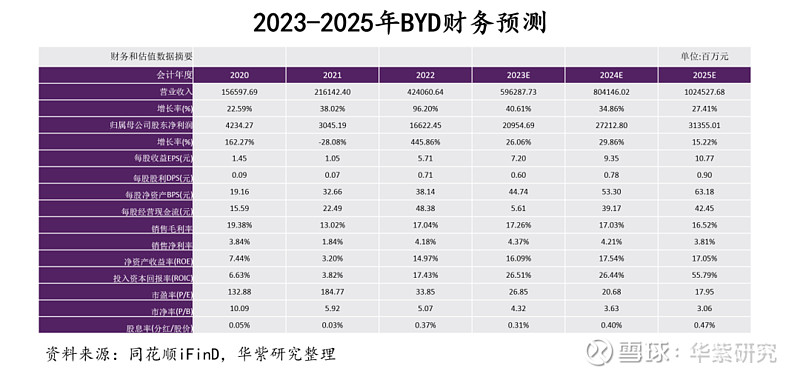

根据BYD2023年中报,当期公司实现销售量125.56万辆,对应营收2601.24亿元,平均每辆营收20.72万,但是根据三季报营收和销量数据推算,全年单辆平均贡献营收下降至15万左右。预计BYD在2023年实现300万辆销量,2024年有望增长50%,除了高端品牌销量外,BYD海外产能建设有望提供更多销量支撑。2024年,BYD智能驾驶产品有望上线,假设估值提升至25 X,对应我们2024年预测的EPS 9.35,股价为233.75元/股(详细财务预测见下图),较当前股价有30%涨幅。

总之,当前的形势是BYD正在向高端进攻,而理想、小鹏、蔚来和华为系等车型无法向低端市场前进。以NOA为代表的高端智能驾驶技术,在30万以上的豪华车型全面开花,但用户支付意愿显然是个较大的不确定性,随着智能驾驶技术降本增效,是BYD率先攻破高端车型,还是华为系车企和造车新势力攻破市场规模更大的低端市场?

我们认为,BYD的机会更大一些,因为除了华为可以通过合资公司的方式,扩张产能,新势力既要烧钱做智能驾驶,又要扩产能,资金链一旦断裂,对企业来说是致命的。而有了低端车型这个利基市场,BYD有钱烧智能驾驶,只不过是时间问题罢了。因此,对于公司现在的估值,我们认为相较其他车企更具吸引力。