文/不识当年段将军

我对就业的看法从来就和学校老师教的不是一条线,我不主张被动工作,而是主张积极开创事业,推动改善社会和行业发展,以这样的初心去学习做事,不可能找不到工作。。

一直以来,中国的学生都生活在一个“自我骗局”中,大多数人在随波逐流,没有思考过“就业”的本质。大家都老老实实地埋头学习、做题、考试,但是很少有人去思考社会、企业到底需要什么样的人。

一方面,学生们不认识自己,不思考自己喜欢什么,只是跟风,看什么专业热门就跟风学那个专业,看什么行业热门就跟风扎堆某个行业,这种情况存在滞后性,就会有牛鞭效应,首先震荡会非常剧烈,许多人就会变成系统震荡的牺牲品。如果你稍微认真看看系统论的书,你就会知道这个常识。

但作为一名读过系统论的大学生,既然我知道了市场规律,是否就能提前布局呢?

答案当然是肯定的,要规避困局,非常简单

首先,不妨思考一下,失业的本质到底是什么。在这里不要去想什么经济学的定义,回到原始社会最简单的交易,你会发现,你出卖劳动力的工作过程,就是一种价值交易而已

就业难或者失业,或者工资很低本质是一样的,都你的劳动力力价值在市场上供大于求了,或者说你的劳动力在市场上没有差异化,没有满足劳动力采购方的需求。所以就不会有人掏钱购买你的劳动,不会有人雇佣你。

哪怕是考公进编,也是假设了能够通过考试的人,具备体制所认可的“劳动力价值”。虽然有可能考进去以后,这个人其实并不具备做好事情的能力,但是对于体制内来说,保证“分数公平性”才是最重要的事,因为如果不通过考试这种最具有“公平性”的途径来作为评价劳动力价值的机制,就会重蹈隋唐以前门阀世家的覆辙,政治生态就会僵化。所以,要抓主要矛盾,公平性是最重要的,因此,就会选择“应试价值”来近似取代“劳动力价值”作为入门评价标准。

那么说完了这个逻辑,其实找工作就变得很简单了,那就是把自己当成一个产品,你就要自己设计这款产品,让自己这个劳动力产品能够有足够大的市场需求,有供不应求的市场环境,你就需要具有“消费者导向”的思维,去思考,谁会出钱雇佣我?我的不可替代性是什么?我能为“消费者”创造什么价值。这才是就业的本质。

——就业不是单纯的上班打工,一切的活动都要瞄准“价值创造”。

如果你非常有“价值”,一小时创造一个亿的价值,那么你就很容易财务自由

如果你没有“价值”,一个小时只能创造1分钱价值,那么你财务自由就很难。

当年风风火火的“土木行业”的故事就是如此,2008年的时候,土木还是一个香饽饽,那时候无数的高考状元、高分学霸选择报考土木工程,成为了一名打灰工程师,然后三年五年成为项目经理,总工程师,然后拥有高收入。那时候计算机还是一个冷门专业,就业也不怎么稀奇,就有人强行要选择转专业要从计算机转入自己热爱的土木工程。放在十年前,应该没有人会困惑这个决策,也不会觉得这个决策有什么大问题,毕竟追逐自己热爱,追逐热门赛道嘛(据我所知当时身边就有个同学的朋友,考上某985,但是调剂录取到了计算机,于是愤而回来复读考土木)——那是2012年了,等2016年大学毕业的时候,移动互联网浪潮蓬勃发展,而土木已是强弩之末。短短四年,攻守之势异也。

所以你就会发现,价值是会随着时间空间而转移的,价值转移的规律,就是市场需求的变化,就是供求关系的变化。

因此,关于求学、就业最基础的一层就是目前张雪峰做的事,梳理一下行业赛道啊啥的,告诉你未来十年热点方向啊啥的。但其实这些东西其实并不是最重要的。因为计算机行业再火的时候,也不是每个程序员都能财务自由。行业赛道只能提供一个势能,并不能保障你的人生上限。

企业用人需求的源泉根本来自于企业的核心高管(创始人),来自于具体的业务部门。所以如果我要进入一个组织,那么我需要满足两大方向的需求——1、是要完全契合企业核心高管的用人需求;2、是要完全契合企业当前业务的核心需求。所以自己在面对一家具体企业的时候,最好的策略是能够直接绕开HR,直接向企业高管和业务人员展示你满足这两大需求的能力。

第一个,核心高管的用人需求:这一点段永平总结叫“合适性”,它说的是什么呢?说的是一个人的价值观、愿景是不是和企业契合。比如我们的公司企业愿景叫做,减少一起事故,挽救一个家庭。然后我希望能够找到一群人,一起把公司做好,做到大家都财务自由,然后快快乐乐地一起去致敬公司的精神教父,请他吃午餐。然后那如果我招人,我当然是希望能够招到和我愿景一样的人,我希望他不仅认同我的理念,更希望他帮助我一起实现这个梦想。我就不希望只是招一个机械打工人,仅仅只是当一天和尚撞一天钟,或者仅仅只是来我公司这里呆了两年就要走。所以需要这个人能够进来以后,知道公司的战略意图,能够领会核心高管的理想,并且能够分解这一战略理想,执行这一理想,知道这一理想之下,正确的事情是哪些,然后把这个方向坚持下来,坚决不动摇。

第二个,契合企业业务的核心需求。这一点段永平总结叫做“合格性”,也就是能力水平要合格,专业技能要过硬,要具备把事情做好的能力。也就是,当第一需求把战略任务分解成目标后,合格性人才需要能够把战略目标逐一实现。

明白了这一点,你就会知道,当前网络上被争议的王自如其实非常厉害,大多数无知网友其实从本科毕业就已经被王自如甩开了,单纯看王自如自己的财富价值,就已经说明了很多问题,不然也不可能被董明珠看中招进去,毕竟一个企业家不会平白无故招一个拍马屁的人。

明白了这一点,你才会知道,为什么很多人的职业生涯非常坎坷

所谓的怀才不遇,其实是道不同不相为谋。根本不存在怀才不遇。这就好像我是一个教员先生,我的理想是建立社会主义,但是另外一个光头的理念就和我完全不同,他要实现资本主义。所以信奉社会主义的人,光头要除掉,因为这些人能力越强,合格性越强,对于光头来说越不适合。同理,对于教员先生来说,除非改变了光头阵营里的人的信仰,让他们也要信奉我这边的梦想,我才会重用,否则是绝不会用的——因为路线如果错误,知识越多越反动,能力越大越可怕

所以组织招聘,最重视的,是合适性。合格性可以培养,而合适性却很难,因为一个人要改变观念是非常困难的,要让一个陌生人和你有一样的梦想,很不容易。

所以我的职业生涯规划从一开始就在践行“差异化”路线,我从本科开始形成了“建设行业”思维,也就是说,我所学的专业,在国内很难有HR比我还专业,既然HR根本不如我,他又如何来面试我呢?所以行业思维不同于传统的“求职晋升”思维,就是要绕开HR,直接和自己将来要工作的行业的建设者建立联系。行业思维是主动积极参与本行业的建设发展,要影响行业,引领行业,这是强势文化属性,是自强之道。而求职晋升思维还在一个“求”,是有求于人,始终被卡脖子。

所以我做了几件事

(1)成立了行业交流群,本科时候建群,到了毕业几年后,群也非常活跃了,里面认识了很多自己行业的前辈、朋友。

(2)对自己感兴趣的工作和公司调查研究,直接给自己感兴趣的企业高管发邮件,参与行业合作、实习,认识了本行业的很多企业高管和行业领导。

(3)善用师门资源,传承导师的理念和愿景,向导师学习请教,请导师给自己提建议,帮助自己。

(4)写自媒体文章,尽可能让更多志同道合的安全应急行业从业者看到我的东西,从而与我联系,共同建设行业。

(5)借助一切机会,把自己的思考,研究,海内外实践的心得向行业顶层反映,直接或间接参与顶层设计,推动行业和社会持续改进与优化。

说完了这些,是第一个层面,主要是研究提升“合适性”。关键在于立大志,想长远,多去想着如何推动行业发展,自然就会往那个方向去做事。这就是“夫唯不争,故天下莫能与之争”。随着自己参与越多的行业活动,做了越来越多的事,价值就这样慢慢的产生了,也能够改善自己的环境,行业蛋糕做大,自然就不会内卷了。

第二个层面,学以致用,用是关键

很多年轻人陷入了“专业误区”,雷军也犯过这个错,陷入了技术思维。他传记里讲过这个故事,早期创业的时候,他一门心思陷入自嗨,觉得自己的技术很牛。但是做出的东西,消费者不买账,结果经营惨淡。你看,这个案例又是一个教训。你就会发现,价值源泉就是消费者,是最广大人民群众。因此——为人民服务,其实是找到“价值”的法宝。

为什么现在很多人觉得考公考研有价值呢?是因为“考试”机制扭曲了价值评估体系,人们建立了人为的价值体系。这就好像写了一部小说,小说里的价值评估体系就是“筑基”、“结丹”、“元婴”、“化神”……然后小说的读者当然觉得这个体系里的“化神老祖”好厉害啊,但是这个体系只能圈地自萌,只能让认同这个体系的人精神高潮一下,一旦从小说回到现实,价值的源泉还是回到了最广大人民的需求,还是回到供需关系。

所以明白价值规律,还能指导我们的学习,让我们研究如何学以致用。

程序员最容易犯雷军曾经犯的错误,陷入技术崇拜,而忽略应用业务。现在我们的公司就在强调要改正这一点,我一直强调“业务”,我认为IT技术在未来会越来越失去竞争力。一方面,中国人口太多,学IT的天才与日俱增,我们大概率都是普通人,普通人就要学会集中优势兵力,就要学会避其锋芒,绝不能和985、海归计算机军团打阵地战,我一直在告诫我们的员工,要了解工业业务,要了解产品,对这些应用场景很熟悉,哪怕没有最前沿的IT技术也没有关系,因为我们把握了核心需求,我们知道原理设计,有了明确思路,再去学新技术实现这个思路,就会简单很多。

当然,哪怕我反复强调,要真正理解这一点,认同这一点,并且执行这一点,并不是容易的事。

我现在每天都在给我们的同事们强调,要先业务,后技术。对于个人发展,也要有差异化,要想想,作为普通人的你,如果你IT天赋很好,那么现在的你应该拿着微软谷歌、各个大厂的offer,或者在985、211大学读计算机的硕士或博士,那么显然这些天赋普通人往往不具备。

如果这些都没有,那么你和专业选手怎么正面抗战?那么就只能开辟自己的根据地,独辟蹊径,找到自己的主场。不然你搞了一年的IT技术,别人天才选手几天可能就补上来了。

因此,对于更多的科技企业来说,需要的也不是IT精英天才,而是执行力强,业务场景熟悉的经验丰富的IT工程师。

这就是差异化,你正面和高手卷不过,就不要跟人打正面斗争,要学会走差异化路线。

比如我从小就不和别人正面卷,我从小到大从来不喜欢盲目从众,大家都干的事,我一定要反思为什么要干,我也没上过补习班,没有瞎补课。我一直认为,抓主要矛盾,抓规律是最重要的事。当需要和别人竞争的时候,我会思考,我只是一个普通人,大概率是卷不过别人的,比如我肯定比不上农村保送上来的同学那么勤奋能吃苦,能吃苦的同学可以熬夜可以把分数逆袭超过我,我这么懒一个人,那我肯定卷不赢人家。我也肯定比不上家里资源很多的人,我也比不上天赋异禀的学霸,人家看一遍就会。我天资一般、勤奋一般、资源一般。整个就是一个非常一般,那就得找到自己的差异化。

差异化就是不搞同质化内卷,而是在细分领域找到自己的优势,这样才能扭转不利局面,化劣势为优势。

很多人还在我们的交流群里抱怨,学安全工程是天坑,但是我其实在2019年就开始给他们提建议了。这个专业本身按照传统规划就是错的,那种就业方式也是错。但这个专业按照芒格的规划就是好专业,学安全工程是要向安全管理进军,要具备战略家思维,具备安全思维,拥有这种思维,就能成为投资大师。就不需要呆在工地去管安全,而是通过势能推动行业。

那学了天坑专业怎么办?

其实我觉得专业从来不会限制人的发展,比如我学的就是安全工程——一个没有核心技术的专业。但是我觉得这个专业也很好,什么都不精通,但什么都懂,而且强调语言能力、应急能力、协调能力,这些能力正好适合做CEO。

那学了土木,是不是也找不到工作?其实也不是,因为现在信息化系统的项目管理,本质上和土木工程的工程管理是一模一样的,只需要稍微具备一点网络常识,去网上学会一点物联网技能,直接跨专业往信息化系统项目管理转就行了,我们想招这种人做项目经理现在人都招不到,还得我自己拿新来的研究生从0培养,如果市场上有现成的这种人,他哪里愁找不到工作?哪怕学土木,也根本不用下工地了。

所以不要看到锤子,就只会锤钉子。

要学会学以致用,把学到的东西抽象出来,再应用到需求不足的行业中。

所以很多时候,压根不是专业限制了你就业,而是认知。

三、不买房、多屯钱、缓称王

全心全意瞄准产业升级,推动民族复兴,不计个人代价,全力以赴。

我很早就开始劝退年轻人买房了,不过大多数人头铁不听劝

我在百年大变局生存指南系列文章里已经给了很多建议,其核心就是告诉年轻人,不要投身房地产,不要盲目买房,不要一毕业就想着什么定居在某个地方,要投身产业升级、要修身养德,要枕戈待旦,终日乾乾,竖起耳朵听远方的声音。

盲目买房的,最近这几年基本上底裤都跌出来了,然后假惺惺地说什么亏了百八万,其实内心虚得很。

然后把存下来的钱投入自我提升,深造教育。不要假装努力,要实实在在地去提升学历、拿证,参与大型科研项目。

这时候你会发现,你要做高产低债者,你就很快就财务自由。

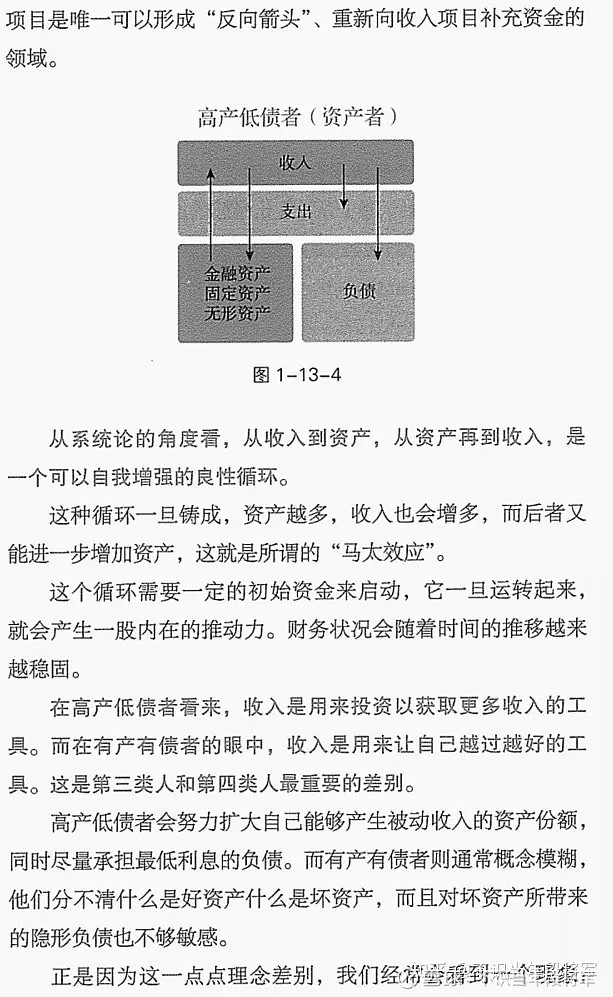

收支资产负债模型:划分为四类人群,包括无产无债者、无产有债者、有产有债者和高产低债者。在高产低债者看来,收入是用来投资以获取更多收入的工具。而在有产有债者的眼中,收入是让自己越过越好的工具。这两种思路的差别,决定了两种不同的人生路径。

自住型房产不仅不能提供收入,而且每个月还会产生物业、水、电、煤等费用,所以它不算是好资产。是否贷款购买自住房产是很多人人生的分水岭。购买的自住房产越贵,贷款就会越多,就越容易被锁死在中产者的行列。

所以尽量避免自己成为这种愚蠢的中产,要避免沦为有债者,努力成为高产低债者——这就是经济学思维的好处。

很多理工出身的人不具备经济学思维,一手好牌打得稀烂,明明可以财务自由,硬把自己整成了有产有债的中产。