一场大碰撞即将来临,美国对于中国新能源汽车的“关税铁幕”即将落下,冲击究竟有多大?我们真的要活不下去了吗?还是仅仅是一场“表演秀”?

关税铁幕,冲击究竟有多大?

近日,《华尔街日报》曝出,拜登政府预计将于近期正式宣布这一重磅关税措施。美国计划将中国电动汽车进口关税从目前的25%大幅提高至100%,旨在遏制中国廉价电动车在美国市场的冲击。

如果真的如此,这意味着中国新能源汽车将被彻底关在美国的大门之外。有观点认为,这将对我们造成巨大的损失,中国新能源出海将遭受重大打击。然而,事实真的如此吗?

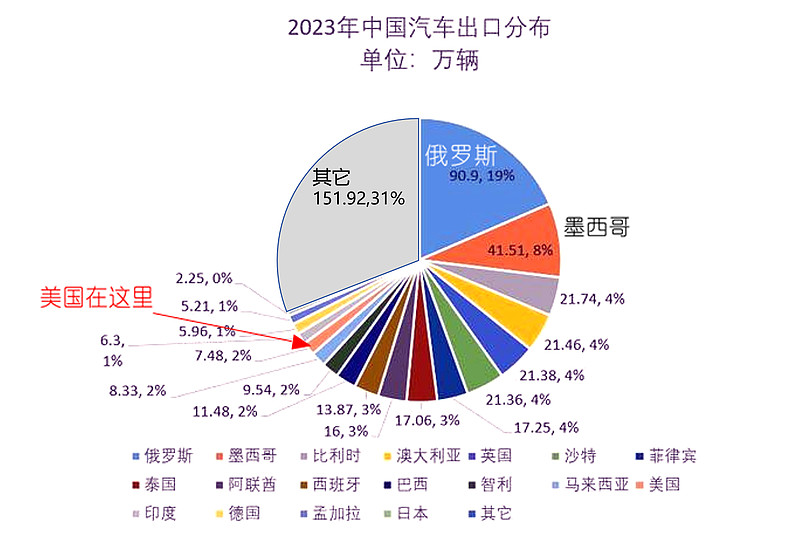

从数据上来看,2023年中国汽车出口共计约500万辆,金额已经超过1000亿美元,其中新能源汽车出口达到220万辆,占比40%。而去年中国直接对美出口的纯电动汽车仅为3.68亿美元。美国市场对于中国新能源汽车的出口目前占比尚不足1%。而且美国的电动汽车市场也仅占全球份额的5.3%。

2023年,中国汽车出口的前十名分别是俄罗斯90.9万辆,同比增长459%;墨西哥41.5万辆,同比增长62%;比利时、澳大利亚、英国、沙特都是21万辆左右;泰国、菲律宾大致各是17万辆,还有阿联酋、乌兹别克斯坦分别是15万辆和11万辆。

美国市场在中国的汽车出口上目前还排不上名次。面对美国对于中国电动汽车的“关税铁幕”,我们只能说——看着挺唬人,但是对于我们的现实影响其实很小。既没有什么“大碰撞”,也没有什么“重大打击”。

所谓的“关税铁幕”更多地只是拜登的一场竞选“表演秀”,主要的潜台词就是——既不太多地得罪中国,同时又能展现强硬的形象。

从实力出发,是否会推迟?

目前的情况是,出于“表演”的需要,美国在新能源汽车方面的“关税铁幕”有可能很快就会落下,但是在锂电池和相关配件方面,“关税铁幕”可能还会推迟。

因为从实力出发,美国在锂电池领域并不具备与中国脱钩的现实能力。

目前美国55%的电动汽车锂电池来自中国。如果再算上正负极材料、电解液、隔膜,以及电池级别碳酸锂的进口,在现有技术路线上,美国对于中国锂电供应链的依赖短期内很难扭转。

虽然美国在基础理论和技术储备上依然领先,但是在技术工程人员、产业装备、产业链配套、低成本高素质的产业工人,以及市场规模上,美国已经没有任何竞争优势。

尤其是在锂电产业链上游,特别是在原料端和中间品领域,中国的占有率已经高达80%,技术专利占有率更是高达95%。这是一种绝对的产业碾压。

我们已经看到,目前在锂电池领域,拜登政府在所谓“强硬”的背后,也正在寻求妥协。

按照此前美国《通胀削减法案》(IRA)的说法,从2024年开始,使用中国制造或组装的电池组件的新能源车将无法获得美国政府的每辆车最高7500美元的补贴。从2025年起,这一限制还将延伸至中国生产的碳酸锂等关键矿物。

但是,结果如何呢?5月3日,美国财政部表示将释放更多“灵活性”。电动汽车制造商将可以使用中国石墨制造电池,并享有税收抵免政策。美国显然已经打起了退堂鼓。

真锂研究创始人墨柯表示,尽管欧美政府正在大力扶持本国产业链,但是效果并不如预期,因此政策或许将会有所松动。

打碎铁幕 撬动欧洲

当然,面对美国的“关门”,即使影响不大,我们自然也不能“熟视无睹”。尤其不能让美国把欧盟也带跑偏了,例如欧盟现在也在对中国锂电池和汽车进行反补贴调查。

毕竟欧洲目前已经是中国汽车“出海”的投资重点,决不能让欧盟和美国联合起来对付我们。

为了应对“关税铁幕”的降临,我们看到,中国正在以国家之力撬动欧洲市场。据说这次出访,领导带上了十几家锂电和新能源汽车企业。

目前,宁德时代已在匈牙利投资73.4亿欧元建设100 GWh电池生产厂,为欧洲主要汽车制造商供货。5月7日,宁德时代还与法国达飞海运集团签署合作协议,双方还将在电动船舶、商用汽车、仓储物流、可再生能源等领域展开深入合作。

当地时间5月9日,比亚迪欧洲董事总经理Michael Shu还表示,比亚迪计划向欧洲投入“巨额投资”,目标在2030年成为欧洲最大的电池电动汽车销售商。

此外,国轩高科也引入德国大众汽车战略投资、与大众联合开发标准电芯。国轩高科的UC标准电芯也已经获得大众全球定点,适配大众新一代新能源汽车平台,配套大众量产新能源车型。

如果说之前绕道墨西哥,只是企业层面的小打小闹。那么,现在由高层先后出访欧盟各国,则是在从战略层面粉碎美国的铁幕。

美国如果执意拉下关税铁幕,那么,最终被孤立的只能是美国新能源产业。君不见,以史为鉴。当年特朗普的贸易战和芯片封锁不是已经失败了吗。当年欧美对中国光伏产品发起的联合“双反”,不仅没有扼杀中国的新能源产业,反而让我们浴火重生,如今一家独大。

同样,美国的遏制只能刺激中国锂电、新能源汽车产业加速出清、迭代,有助于我们加快全球其他市场的布局,帮助中国新能源逐步确立在世界产业链中的王者地位。

殷鉴不远,立字为证!