有定投比没定投当然是好的理财习惯,但是光有定投,却是远远不够的。

伴随你定投的时间累积,定投对于低位买入拉低成本的作用是会越来越差的。

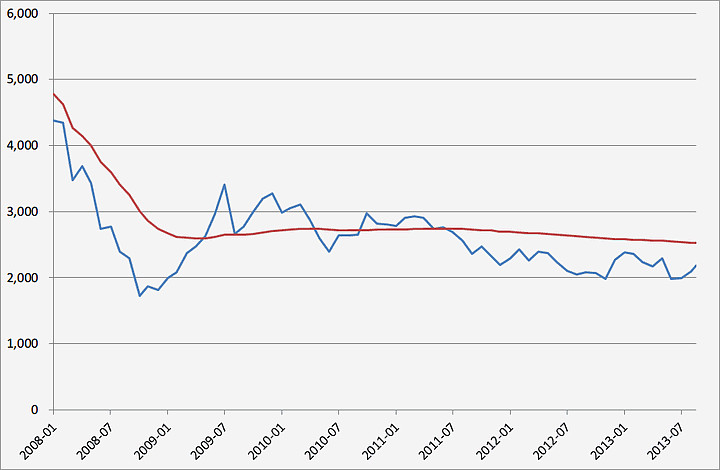

为什么许多人特别喜欢定投?我看了下,不少是2007年末2008年初开始定投的。在那个过山车般的暴跌行情中,定投的确是积累低成本仓位的好手段。下图是我做的一个模拟试算,从2007年12月底开始做定投,蓝线是上证指数,红线则是逐月定投的平均成本。我们可以看到,从6000点一路下来,定投平均成本下降飞速,到2009年2月的时候平均成本也就2621点左右,伴随之后上证指数反弹到3400点以上,那段日子的赚钱效应很明显——6000点一路买下来在3400点时候还有25%以上的浮盈,自然让投资者感觉不错,随之爱上定投。

不过,我们必须明白,之所以持仓成本能够伴随定投快速下降,关键在于你之前是零仓位。比如说你每个月投资4000元,那么第二个月的4000相当于总投资的50%,第三个月相当于总投资的30%,依次递减。在最初,每一笔定投相对总投资占比还是比较大,尤其是遇上暴跌行情,的确可以比较好的摊薄成本。

但是,如果我们定投好多年了,比如10年每月4000元做下来了,那么接下来的4000元,就不过是总投资的1/121而已了,即使点位很低,能够起到的摊薄作用很微弱了。

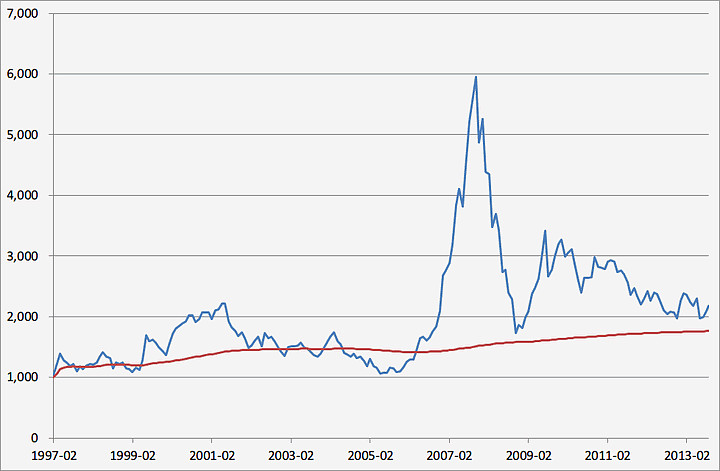

下图是改从1997年初就开始定投的示意图。我们可以看到,最初平均成本的上下波动还算明显,但是越到后面越是平缓,无论高位还是低位,对总平均成本影响很小。

怎么解决这个问题呢?关键还是得多资产的再平衡(Rebalance)。

还是拿2007年到2008年这段行情为例吧。假如你在2007年末已经经过多年定投,累计了100万元的金融资产。那时候你决定按照股债6:4分别买入上证指数和国债指数。2008年,上证指数暴跌,原有60万元股票资产缩水至20.766万元,40万元债券资产倒是增值至43.76万元,合计64.526万元。

所谓再平衡,就是要让股票和债券的比重重新恢复到6:4,根据计算,需要卖出17.95万元国债指数资产,转为买入上证指数,使总共股票恢复到38.72万元。2007年末5261.56点买入60万元上证指数,2008年末1820.81点买入17.95万元上证指数,两者平均下来持仓成本迅速下降到3666.23点了。

因为再平衡是用原有资产来进行,无论资产如何效果都是类似的,不似定投存在定投金额和累计金额差距会越来越大的问题,所以才是长期持有中利用市场波动降低持仓成本的好方法。比如以前介绍过的传奇基金经理大卫·史文森(网页链接)就是资产再平衡的忠实支持者。

当然,如果你还希望看到更技术性的实证回顾,推荐这篇申万2007年的研究报告(网页链接)。

原始链接:网页链接