我爷,据我爸说是个大高个儿,靠着墙半躺在炕边上,能把一边炕占满了。我爸6岁,正好赶上三年ZH,我爷在饥寒中病逝。

我奶,活了80多岁,那个时代属于高寿。我出生的时候,我奶已经双目失明,据我妈妈说是上眼皮过长,长时间耷拉下来,上眼皮和下眼皮长在一起了。我一岁的时候,我奶奶给我妈说,你把孩子抱过来,让我摸摸。我和奶奶就「见」了这么一面。我1987年出生,她1988年去世。

我爷埋在我们家门前的一座大山坡上,我奶埋在半山腰的一块梯田,不知为何他们俩并没有葬在一起。记得上小学的时候,我爸说家里不顺当,要迁坟,把我奶和我爷埋在一起。就这样我奶终于和我爷葬在一处了。

每年清明节的前一天,我们都要去山上上坟,带着草编的箩筐,铁锨,还有一些摆供的食物和纸钱。到坟地之后干的第一件事情,是给坟头上添新土,坟堆上经常有老鼠洞什么的,都要塞上石头,填上新土,也要给坟堆的最顶头填上新土,让土堆看上去尖尖的,整个过程就像给坟堆美容一样。而铁锨和箩筐就是干这个的。

清明前后,苜蓿地里已经长出了新芽,这在西北是一种非常常见的牛羊饲料。我们会把新芽掐下来,用开水烫烫,然后和肉炒在一起,是上坟的特有菜品。再加上一道土豆丝,一些卷饼,就是很到位的贡品了。

小时候最喜欢摆供结束后大家一起卷苜蓿和土豆丝,在山上吃东西就特别香。祭祀开始的时候,大伯、二伯、三叔和我爸都要干嚎上一阵子,直到把纸钱烧完。他们几个哭起来,时间长了,鼻涕吊得很长,我们孩子偷偷看着经常发笑。哭完象征性地在坟地各处扔一些食物,之后剩下的我们就会在坟地里吃完。

我爷不是本地人,是从甘肃通渭县一个叫卢家咀的地方迁过来,弟兄五个,但三个走散了。我爷一开始来我们老家这里,是给当地的地主干活混饭吃,以养活我大伯和大姑。后来慢慢地人丁兴旺,一共生了四个儿子,三个女儿。我大姑在三年ZH期间因为寻找食物走散至今下落不明。如今大伯、二伯也已经去世。

我爸弟兄四个,名字中分别有福、华、凡、全四个字,对于没有文化的人来说,名字似乎已经代表了对一切美好的向往。我这一代,只有两个男丁,一个我一个我哥,都有一个建字。而我们的下一代,只有我儿子一个男丁。某种传统在家族中目前不太乐观。

我爸当过官,做过生意,给自己的定位,是山石,指的就是我们家门前大山上的一块石头。我从上高中离开老家,本科在西安,硕士在江苏,工作又在北京,户口存放在天津,我一般会对别人说自己是甘肃定西人。 我曾经是农民的儿子,现在也是,未来也是。但我儿女这一代可能不这么认为了。

我喜欢家里孩子多一点,一个家哪怕是吵吵闹闹的,哪怕是多点勾心斗角,总比什么都没有强。人是时空的交叠,某些时间和某些空间存放在一起,就成了童年,或者是某种人生片段。人在什么地方出生是一种偶然,这种偶然让我们成为独特的自己,我曾经认真思考过我是怎么来的,我出生的环境,以及我的父母都有什么样的局限性。当我看到局限性,好像一切都是合理的存在。

这次虽然没有回乡扫墓,但把家族的往事好好回顾了一遍,更觉得一切都是最好的安排。故乡已空,但故乡的人过上了更幸福的生活,还要有什么乡愁呢。

想到哪里写到哪里,纯属自己抒发一下,最后放上一首诗作为结尾。

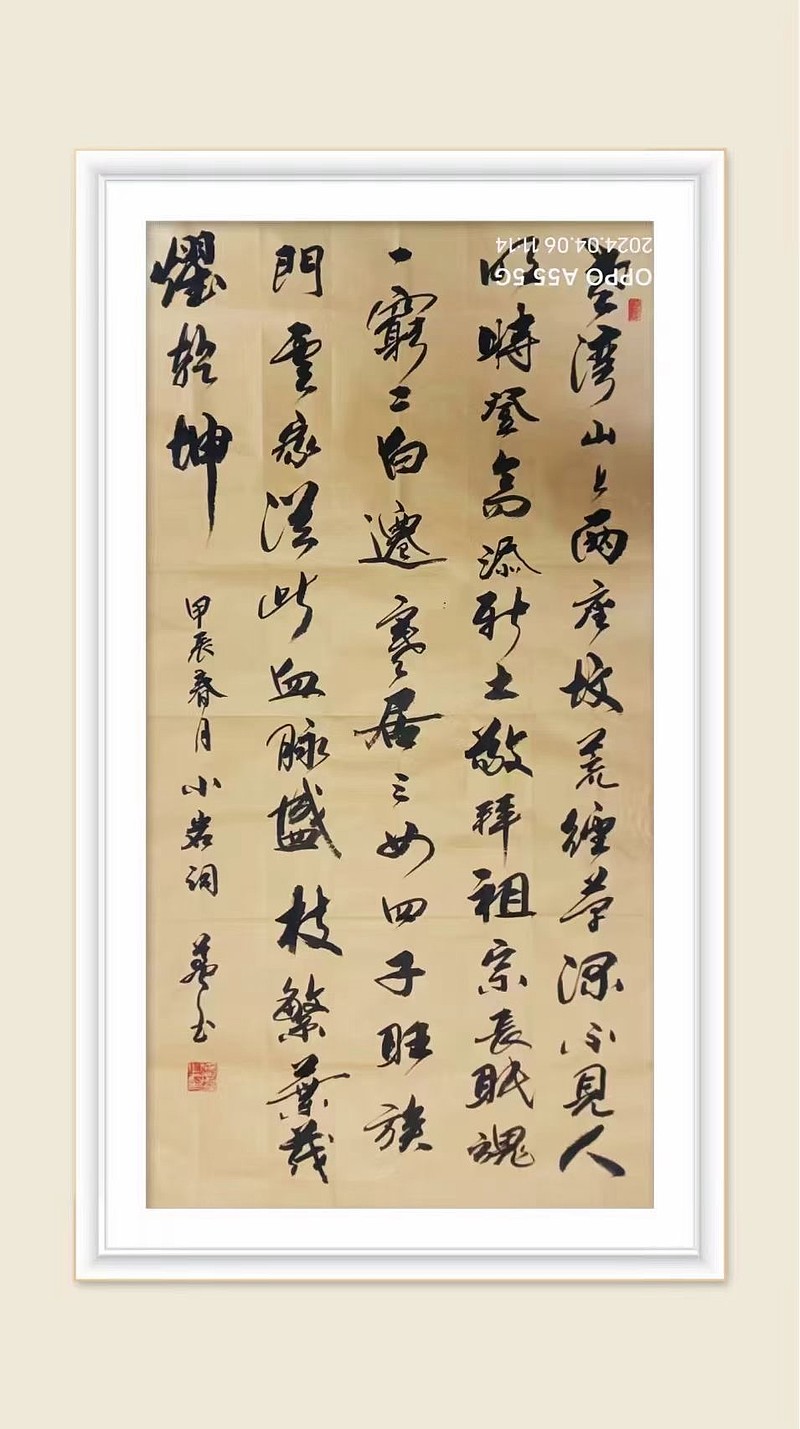

【清明】

老湾山上两座坟,

荒径草深不见人。

明时登高添新土,

敬拜祖宗长眠魂。

一穷二白迁居生,

三女四子旺族门。

卢家从此血脉盛,

枝繁叶茂耀乾坤。