节选自《货币价值——国民财富的保有形式与经济危机》 作者范勃先生@有智思有财

~~~储蓄本身并不造成经济危机,没有恰当的财富保有的形式,或争相改变财富的保有方式,才是造成经济危机和金融危机的根源所在~~~

□市场经济的特点,就是各生产要素中的个体依其产出率(价值)参与分工和生产,整体却依其稀缺性(价格)对产出品进行分配。正是这个物以稀为贵和价高者得的市场法则下的价值悖论,打造出效率与公平的双刃剑。□

储蓄

储蓄是经济学理论中经常涉及的一个概念,但它究竟是什么?不仅每个不同的经济学流派的认识是不同的,甚至同一个经济学家对这个概念的理解,也是无法始终如一的。在这一点上,马尔萨斯为我们分析储蓄提供了一个很好的思路:

现代任何政治经济学家都不能把储蓄看作只是货币贮藏:撇开这种做法的狭隘和无效不说,储蓄这个名词在涉及国民财富方面只能设想有一个用法,这个用法是从储蓄的不同用途中产生并以储蓄所维持的各种不同劳动的实际差别为基础的。(马尔萨斯《政治经济学原理》1836年伦敦第2版第38、39页)

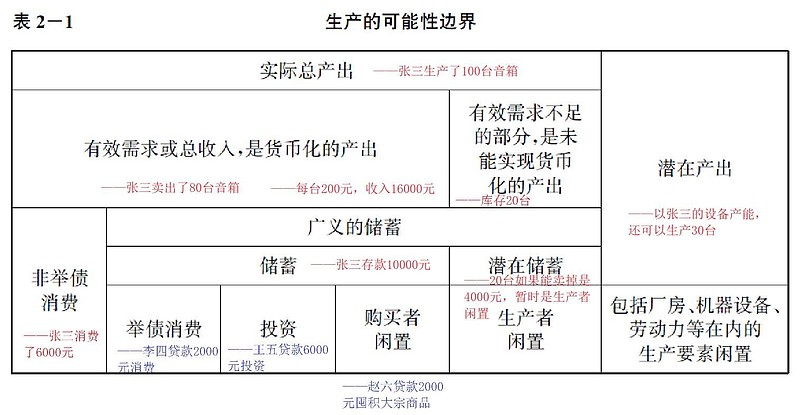

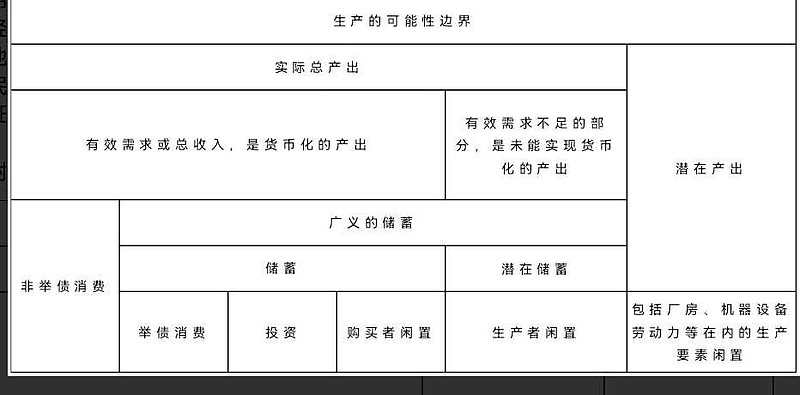

从储蓄的不同用途及所维持的各种不同劳动的实际差别入手可以发现,从宏观的角度去看,储蓄的最终用途主要有三个:投资、消费和闲置。储蓄这个概念,之所以经常被含混了,原因有以下几个:

错误地将“总产出=总收入”假设为一个恒等式,这种所谓的“均衡”、“出清”假设基于的是总产出的充分货币化,而恰恰是这个条件,从来不曾真实存在;

古典经济学理论出于对市场效率的迷信而无法对闲置给出一个正确的定位,所以只能随手把它错误地归为投资或消费之中;

当大家谈及储蓄时,往往无法理清宏观与微观的差别;

人们对投资和消费的界限的不清晰,最典型的就是政府无偿提供的公共物品,被错误地列为了投资;

对于个体的储蓄通过信贷转化为他人的消费这一现象,由微观向宏观转变时,经济学界习惯将其抵消,而只保留转化为投资的部分。这不仅会造成混乱,而且从逻辑上出现了先定义投资等于储蓄(定义储蓄转化为投资的部分才是储蓄),然后以此为依据,论证投资等于储蓄的问题。

作为凯恩斯经济理论中的重要观点,他对储蓄的理解一向被认为不同凡响,甚至有人认为,正是由于对储蓄认知的不同,构成了凯恩斯与古典经济学的重要分界。储蓄这一词在凯恩斯的《货币论》出现过近600次,《通论》中出现频率不少于300次,然而,如果仔细研读就会发现,从《货币论》到《通论》,凯恩斯竟然从来没有说清过他所说的“储蓄”,究竟是什么。

凯恩斯在《货币论》中竟然是这样定义储蓄的:

储蓄——我们所谓的储蓄指的是个人货币收入和他对本期消费所作的货币支出之间的总差额。

这样说来利润既不是社会收入的一部分,也就不会是社会储蓄的一部分,即使没有花在本期消费上时也是这样。不但国民总产品(或国民总收入)价值与其生产成本以货币计算时两抵相差的差额数字就是利润,而且在下面我们就可以看到,任一时期内国家财富的增殖和上述个人储蓄总额之间的差额也就是利润。

也就是说,社会财富的增量等于储蓄加利润。

显然,这样的定义方式是混乱的。在几年后出版的《通论》中,凯恩斯首先抛出了一个马歇尔的概念“当他使得他所购买的劳动和商品被用于生产他在将来可以从其中得到享用物的财富时,这被称为他在储蓄”。当我们看到这个定义时,我们发现,生产性被当作了必要条件,因而这里指的就是投资。从这个定义出发,储蓄是不包括闲置的。然而很明显,这个定义与马歇尔在同一段话中,之前的表述:“人们常常听到:一人花费掉其一部分收入,并且储蓄剩下的部分”,两个概念是不一样的,后者更接近凯恩斯在《货币论》中的微观表述。其中所提到的储蓄,包括了既不是消费,同时也不具备生产性的闲置,这一点似乎凯恩斯并未觉察。

凯恩斯在《货币论》中储蓄定义的第一段话,和马歇尔所讲的这两个储蓄一样,都是从个体出发,谈的是微观的概念,而后面的两段话在把这一微观概念拓展为宏观时出现了多个概念和逻辑上的错误。比较而言《通论》中微观到宏观的转化显然是快刀斩乱麻,先是讲:“据我所知,每人都同意:储蓄的意思是收入超过用于消费支出的部分。”之后说到“虽然储蓄数量是单个消费者集体行为的后果,而投资数量是单个企业家集体行为的后果,但二者数量必然相等。因为二者的任何一个都等于收入超过消费的部分。”由此,凯恩斯不仅把马歇尔偷换了的概念延续了下来,并且把它拓展到了宏观。然后沿着古典经济学的框架推导出了投资等于储蓄。之后尽管又反复变换对储蓄的表述,但始终没能给出一个准确的定位。

当凯恩斯推导出“投资=储蓄”时,理论依据竟然是这二者都等于收入超过消费的部分,然而,严格地讲,这二者,没有一个等于收入超过消费的部分。只不过因为他预先将储蓄定义为了投资,于是将产出或收入中非消费的部分,分别装入了储蓄和投资罢了。这个做法,完全继承了古典经济学的衣钵,先是定义一个所谓的“均衡状态”,然后推导出在这个虚妄的特定条件下的所谓“恒等式”,再把这个“恒等式”广泛应用到现实——这个永远不可能达到所谓“均衡”状态的世界中。

这样一来,储蓄被错误地描述为总产出中扣除消费的部分,甚至直接把它定义为投资。尽管凯恩斯在写《货币论》时期,已经认识到投资并不必然等于储蓄,并考虑到闲置的影响,但他始终没能从根本上厘清投资与储蓄的这种差异,进而在储蓄、投资、闲置、囤积、收入、企业家利润或亏损等概念及相互关系上,搞得一塌糊涂。而在《通论》中,则彻底放弃了自己对非均衡下储蓄的思考,从而回归到了古典经济学投资等于储蓄的教条之中,根本原因在于他始终没有勇气给闲置——这一客观现实中必然的存在,“均衡”的必要条件,一个明确的身份。故而尽管凯恩斯的经济学理论被认为是非均衡的理论,但显然凯恩斯对古典经济学均衡理论的挑战是不彻底的。

那么,社会总产出扣除消费外所剩下的究竟都是些什么,我们不妨一起来看一下:

假如你是一个商品的生产者,当你的产品没有被用于消费,而是被你自己加工为其他商品,或是被用于支付工资、地租等生产性用途时,可以认为产品被用于了投资,通常也被称为储蓄。在现代商品经济社会中,这种非货币化的对接方式已经基本淡出。因此这部分并不是我们重点讨论的内容。我们重点观察,除此之外,社会总产出扣除消费外所剩下的,是否还存在其他部分?

人们所经常说到的“储蓄”,除了包括从事生产活动的投资之外 ,还包括生产者把商品直接囤积起来(比如把粮食、白菜、土豆藏在地窖中);或者把商品换成货币然后囤积起来;还包括把货币存入商业银行或自行放贷;在资本市场发达的国家还包括买入股票和债券;也可以买入房产等实物资产……然而从宏观上讲,与投资一起,同样被经济学家们统称为储蓄(产出扣除消费的部分)的这些行为中那些不带来新产出的行为,我们并不将其归入投资,但都与另外一个词汇相互关联,那就是“闲置”。

当生产者的产品闲置时,它不产生任何经济效益,也不带来就业。这是一种纯粹的,直接的闲置。我们称之为“生产者闲置”。生产者闲置分为“主动闲置”和由于滞销和积压所造成的“被动闲置”。从是否正常储备的角度,还可以划分为“必要闲置”和“非必要闲置”。为了便于与投资相区分,即使是必要闲置我们也不将其列入投资,但也不作为重点分析对象。同时由于现代社会,很少有生产者将自己的产品直接作为财富保有形式,本书中涉及的生产者闲置,主要分析非必要和被动的闲置。

而当生产者将其产品换成货币时,即使没有自行放贷,这个货币化过程的完成之中,事实上已经把商品借贷了出去。这些商品将会转化为其他人的投资或消费,当然也有可能仍旧被他人闲置起来。被囤积的货币如果是金银等实物货币,那也意味着直接闲置,只不过闲置的是一般等价物。如果囤积(闲置)的是信用货币,那只不过是中央银行为你的产品出借行为开出的无息借据。生产者对中央银行的这种债权,会被中央银行转化为它对其他经济主体的债权。这个过程就好像所有经济主体都将自己的商品借给中央银行,放在中央银行的一个仓库中,换回对中央银行的债权――货币,然后再用这一债权从中央银行的仓库里换回自己想要的东西。但事实上,央行并不真的有这样一个仓库,也不应该有这个仓库,它只是把整个经济体中的商品通过自己的信用平台进行融通并进行清算而已。也就是说,你借给央行的商品,它是一定会借出去的。如果把货币存入商业银行或自行放贷或者买入股票或债券,则是把对央行的债权转换为对其他经济主体的债权或索取权。其中除了以购买剩余价值索取权为目的而购买的股票和以生产为目的而购买的资产外,其他大部分都是不同程度上的闲置,为货币闲置范畴。显然,马尔萨斯所说的把“储蓄看作只是货币贮藏”,只是诸多闲置方式中的一个而已。

一旦生产者的产品转化为了信用货币,即使对储蓄者(货币贮藏者)而言仍旧是闲置,但通过货币这个媒介,它必然将转化为他人的消费、投资或者是闲置。如果转化为他人的消费或投资,便是通过货币化完成了储蓄向消费和投资的转化;如果转化为他人的闲置,与生产者直接囤积的商品的区别在于,它已经经历了货币化,需要占用货币作为媒介才能实现。也就是说,它不仅造成了商品的闲置,还占用了货币,与生产者闲置相对应,我们称之为“购买者闲置”。

综上所述,从微观的角度,除非储蓄者把自己的产品或金银货币直接囤积起来或直接用于投资,否则个体的“储蓄”只不过是一种债权。储蓄者最初所得到的是对中央银行的债权。如果储蓄者将这些债权闲置起来,他们是无法获得利息的。而如果储蓄者把这些中央银行开出的借据存放在一家存款货币银行,或通过其他手段借贷出去那将意味着把原先对中央银行的债权再次借了出去,转换成为了对他人债权。存款货币银行可以用这些对中央银行的债权,通过货币乘数创造出更多的货币用于经济融通。货币效率将因此而得到大幅提高。作为奖励,储蓄者可以得到存款货币银行支付的利息,那是这些央行货币(对中央银行的债权)的租金。储蓄者对存款货币银行的这一债权,银行也是必然地会转化出去,形成对其他经济个体的债权。但无论这个债权债务关系的转化最终多么复杂,在过程的末端,最终的债务人,他的选择将仍旧只是消费、 投资或闲置。

从宏观的角度,当全部合并报表完成后,这些个体的主动储蓄行为的结果中的一部分应该归入消费科目,一部分应该归为投资科目,剩下的除了被国内各经济主体囤积起来之外,就是被运到国外换回的对外债权。而这些囤积与对外债权与其称之为储蓄,我们觉得不如使用它们的另一个名字――“闲置”更不容易产生歧义。那些对外债权,如果被用于国内货币发行,则可以理解为是“一般等价物”,否则仍旧是简单的闲置。而一般等价物则是一种特殊的闲置(闲置其商品属性换取货币属性)。

显而易见,储蓄与投资、消费、闲置,你中有我,我中有你,它们之间存在着千丝万缕的联系。个人的所谓“储蓄”,其初始状态绝大部分为闲置,最终的闲置程度和效用并不取决于个人,而是取决于一个经济体的金融货币体系的转化效率。因此这个从微观到宏观转化的过程有着极其重大的意义,在一个低效率的金融体系之下,这种初始的闲置状态便无法转化出去,这样一来,储蓄的主要构成就是闲置,而不是投资。所以这一过程,不可以像凯恩斯那样轻描淡写,甚至无视用途的分类及其在过程中的变化。那种把储蓄简单定义为社会总产出或国民收入减去消费的部分,不仅忽略了闲置,还把一个微观的概念,未加处理便扩展到了宏观。这使得凯恩斯的有效需求不足理论,缺少了重要的支柱。

可以直接拉动就业和产出的是投资,可以拉动投资的是消费。但是可以保证投资、消费不间断地相互循环的充足的货币创造,而不出现显著物价上涨的,却是足够充裕的储蓄。储蓄用于投资和举债消费后的余额(闲置)越大,货币创造的空间便越大(可用于一般等价物的商品充裕)。相同储蓄规模之下,投资与消费的数量越高,经济越繁荣;但,相同的消费与投资规模之下,储蓄越高,经济潜力越大。所以,萧条的原因并不是储蓄过高,而是消费与投资不足。充裕的储蓄不应成为经济的负担,甚至是经济危机的根源,相反运用得当,转化充分,它可以成为解决经济危机的坚强后盾。

忽视货币在这个转化中的作用,这正是古典经济学中的核心错误。凯恩斯之所以在《货币论》中否认投资等于储蓄,而在《通论》中时而坚持投资=储蓄=收入-消费为恒等式,时而又强调投资诱导不足,使得投资无法保证弥补收入与消费间差额(被定义为储蓄)的部分,这说明凯恩斯虽已在一定程度上认识到了古典经济学所谓“均衡理论”的错误,却并没能完全摆脱萨伊定律的思想束缚。

由于现代经济学意义上的“储蓄”,其绝大部分已经明显不再是指那种把产出品直接堆积在库房的简单闲置行为,无论储蓄者是否把它存入银行,储蓄者的“储蓄”都将转变为他人的投资、消费或闲置。所以从宏观的角度讲,真正的恒等式应该是:

总产出≡投资+消费+购买者闲置+生产者闲置

总产出-总需求≡生产者闲置

也就是说,凯恩斯还是过于微观了。如果真正从宏观上看,储蓄是根本无法在这个公式中体现的,它并不是一个稳定的存在形式,而只是一个中间过程。并且从宏观上讲,储蓄不仅可以转化为投资,也可形成消费,甚至闲置,如果储蓄的是外汇(对外债权)时,那一定是把国内的储蓄转变为了海外的投资消费或闲置,而无论转变成什么,对国内而言,都是一种闲置。

如果硬要定义一个国家“净储蓄额”的概念,它不仅要扣除消费,也是要扣除投资的。净储蓄应该是扣除了用于本国投资、消费与闲置的那部分数额,因而一国的净储蓄额就等于进出口差额。而从货币的角度讲,这部分的净出口相当于被锁定的一般等价物,它是用来发行本国货币的抵押物。对本国国民而言,它属于纯粹的闲置。现代经济中,一般经济体已经无法找到足够的一般等价物直接作为货币(贵金属占社会总货币需求比例不足),一个经济体所需要的货币必然要经过一般等价物到债权到货币的转换,因此,除非可以在本经济体内寻找到足够的安全债务人,否则产出品出口,锁定为一般等价物,换回对外债权用以发行本国货币的模式无法改变。

但这样的定义对于一个经济体内部经济现象的分析毫无用处,与通常人们可以接受的“储蓄”的概念也相距太远,容易产生歧义,所以并不是我们想要的储蓄的定义。

那么我们究竟应当如何定义通常意义下储蓄的范围呢?

首先,储蓄是储蓄者保有自身财富的一种行为。它的定义不应该偏离这一点,必然在这个大前提下,考虑消费、投资、闲置与储蓄间的关系。

投资所对应的部分毋庸置疑地应全部归入储蓄。

闲置对应的部分显然无法整体置于储蓄之外,而且闲置作为一个完整的概念,其分类极为复杂,主动闲置、被动闲置;必要闲置、非必要闲置;产出品闲置、生产要素闲置、货币闲置;生产者闲置、购买者闲置;产能闲置,纵横交错,之间互有交集。故而只好将大部分闲置也放入储蓄的概念之中。但由于生产者闲置是未能实现货币化的产出,因此这部分只能算是“或有储蓄”,或“潜在储蓄”;而产能或生产要素闲置则是一种潜在产出,并没有实际产出相对应,故而不能作为储蓄或潜在储蓄的一部分。

凯恩斯认识到供给与需求间有一个黑洞,但他没有认识到这个黑洞就是闲置,或者说他不愿意承认闲置的存在。于是他把产能闲置看作是一种储蓄意愿,而对于生产者闲置,在《货币论》中由于恪守“货币收入等于生产成本”和“市场是有效的,所以不可以存在闲置”这些“均衡理论”,因无法理解价格并不是供需比对的唯一表达方式,最终只能把这些储蓄超过投资的部分,定义为了亏损。他提出,利润是国民总收入与其生产成本的差额;生产成本和社会货币收入是不同表达方式来指称的同一事物(所以利润=国民总收入-社会货币收入);利润既不是社会收入的一部分,也不是储蓄的一部分,但它是国民总收入的一部分;储蓄则是货币收入与本期消费的差额(货币收入=储蓄+消费);国民总收入是本期消费价值加上投资增量价值(国民总收入=储蓄+投资)。这几点联立之后,得出结论:“因此,我们将发现,这一定义下的本期投资的价值将等于这种定义下的利润与储蓄的总和。”这一推导过程简直令人难以置信,结论更是遭到了丹尼斯·罗伯逊等人的强力抨击。

丹尼斯·罗伯逊在1931年9月的《经济学杂志》上对《论货币》所写的书评中批评凯恩斯对“储蓄”和“收入”的定义没有实际操作价值。“储蓄超出投资的那一部分”被定义为“企业亏损”,这就意味着只要企业继续亏损下去,储蓄将永远走在投资前面,换句话说,均衡是完全不可能的。罗伯逊问道:“那些大喊经济衰退是因为储蓄大于投资的人们当中,没有多少人意识到在衰退当中的这些过高的储蓄是来自于企业家们未能使用的收入,其原因很简单:因为他们还没有挣到这笔收入。”

真实的国民总产出中,一定存在无法实现货币化的部分,那不是“企业亏损”。罗伯逊是正确的,从微观和现代会计准则的角度,这些没能货币化的“收入”就是还没有挣到的收入。从宏观经济学角度,那就是闲置,也就是我们所说的“生产者闲置”。企业亏损只是表象,是萧条和失业传导的途径和手段。它与储蓄、投资与收入间的关系,并不像凯恩斯所描述的那样。尽管企业亏损与生产者闲置密切相关,但在经济分析时不能用企业亏损去代替闲置。

在后来的《通论》中,凯恩斯放弃了《货币论》中的这组定义,转而按照传统的处理方法,以“流动资本”的名称将生产者闲置划为了投资。

于是,尽管他感觉到了储蓄与投资间的这种自动地,趋向不平衡的力量,最终却还是与造成这种失衡的真正原因擦肩而过。

此外,那些单个储蓄者通过金融体系转化为他人消费的部分,如果微观地讲,被按照收入扣除个人消费而列入投资,那么从一个国家的宏观角度讲,这部分产出是被生产者通过交换消费掉了,还是通过债权债务关系被本国的其他人消费了,实际上是没有区别的,所以它只能列为消费。显然凯恩斯所说的无论个体还是集体,“二者数量必然相等。因为二者的任何一个都等于收入超过消费的部分”是不成立的。

在一个封闭的两部门经济体内,一个部门的负债就是另一个部门的储蓄,如果这些负债全部用于消费,那么按照传统经济学的计算方法,把这两个部门“合并报表”时,这些储蓄便不复存在了。当个体的储蓄通过信贷转化为他人的消费和投资时,将消费部分抹去,而只保留转化为投资的部分,这不仅会造成混乱,而且从逻辑上讲,这无异于是先定义投资等于储蓄,然后以此为依据,论证投资等于储蓄。故而本书在定义储蓄时,使用抵消前,包含举债消费的概念。而这个举债消费,不仅包括民间信贷消费,也顺理成章地包括了政府通过发债免费提供的公共物品(而不是先把它们错误地定义为投资,再包括进来)。从宏观上看,这部分储蓄所代表的收入,是一部分人的储蓄,却已经被另一部分人消费掉而不复存在,但是,尽管收入已不复存在,债权债务关系却仍在,由此而完成的货币创造仍在。这些债权债务关系仍旧在履行着货币的职责。微观上,对债权人(储蓄者)而言,这种财富的保有并没有灭失,或者说,这种财富保有需求,已经被满足,且这种已被满足的储蓄需求,并没有因为债务人的消费而有丝毫改变。尽管从债务人的回报上,消费与投资有着本质的不同——投资可以形成资本,可以获取利润,,消费却不能。但是在满足储蓄者财富保有需求(即储蓄需求),创造国民财富保有形式这一点上,举债消费与举债投资,并无不同。

也就是说,在不严格区分潜在储蓄时我们把储蓄的对应范围定义在投资、借贷消费与产出品闲置之和。由于生产者闲置并不是真实实现的储蓄方式,故而如果要扣除这部分潜在储蓄,则应该在原有基础上减去生产者闲置。而本国储蓄中被转借到海外的部分,对本国而言,是一种购买者闲置,是本国资源的浪费。如果这部分闲置被用来发行本国货币,则可以理解为是一般等价物。

这是一个与凯恩斯等经济学家所给出的不同的定义,除了明确了“闲置”的经济学地位外,它保留了储蓄与消费之间的转化关系和信贷痕迹。我们不得不承认,从宏观的角度,这个定义并不完美,但是,正是因为传统经济学将储蓄定义得过于宏观,却使用得过于微观,特别是因此掩盖了债权债务痕迹后,使得这个概念含混不清。当传统经济学家们,声称储蓄导致衰退,或热爱储蓄导致经济危机时,这个“储蓄”并不是他们定义为等于投资的那个“储蓄”。与其定义一个远离现实的概念被广泛地按照最亲民的理解而使用着,使得这个概念完全被混淆,不如在定义中保留它的微观性,以保证分析口径的一致。

附表1

无论是储蓄还是投资,因为它所针对的不是即期的消费,而是未来消费的准备。未来是多久?可以是十年,一百年,也可以是一千年。人生不过百年而已,消费终究有限。显然,投资和闲置需求有着比消费需求远为广阔的想象空间,但是闲置过多,则会使经济运转失去动力。在一个生产相对过剩的时代,如何将一部分人一百年,一千年,甚至一万年后的消费准备,有效地转化为其他人的即期消费,这绝不在市场那只看不见的手的能力圈内。