| 发布于: | 雪球 | 回复:61 | 喜欢:16 |

浅谈个人看法,三季报本身和四季报指引并非重点,关键点在于mi300系列的情况,苏妈说明年超20亿刀,是AMD公司最快速超10亿刀的产品。一些灵通人士则分析,苏妈在示弱,实际收入只会更多。好的,这些是当下的新信息。

作为对比,上季英伟达数据中心收入大于100亿刀,这季大概率在130亿上下,明年是多少呢,只会在增长率上有争议,可以自己算算。即便乐观估计,苏妈的300系达到40亿刀24全年营收,则市占率仍不到10%。明年四季度产能趋缓,竞争加剧,届时AMD会有下一代,而B100也会面世,如此往复。

好的一方面,AMD拿到门票,能在短短一年咬下小肉,值得庆幸。乐观情况下,明年AMD季均收入达到70亿以上?那这样算下来,其实估值也比较合理,不能算多高估或低估,个人认为这里会有预期差,肯定存在机会,程度的话就看市场后续预期的此消彼长了(更具体的等12月发布会再看)。而英伟达的大肉实在太香了,恐怕未来一大段时间仍无法看到后视镜有追车,但英伟达的估值是对未来有透支的,产业总龙头都是这样。

个人认为,AI大逻辑已经逐渐取代了我们以前看好AMD颠覆英特尔的那个逻辑,Gen-AI的TAM估计从几千亿刀到1.3万亿刀都有,总之体量远大于CPU的TAM。这个历史性的产业浪潮值得继续参与,英伟达这个总头头肯定是首选标的,AMD当然也是候选者,参与者还有CSP自研芯以及创业企业们,但后面这些都要保持谨慎。这里的要点就在于,一旦技术突破忽然出现,规模化必然加速,跟不上的就都存在巨大的风险。目前产业巨浪之巅站着一个穿皮夹克的猛男,现金流非常可怕,它的可观margin就是压死竞争对手的底气,规模化扩大优势箭在弦上,不要忘了前云计算时代英特尔99%市占率,不要心存侥幸all in跟随者,因为假设都变了。当然,这个情景不一定必然发生,但要提防所有可能情景提前调整好仓位结构。

不是大佬,互相探讨进步。

这一季NVDA业绩无疑超预期,毛利率来到了惊人的75%(Non-GAAP),这么大的margin就是英伟达护城河的延伸,是其行业上下游议价能力的体现,是其生态护城河得以继续夯实的保障。在gen-AI时代,英伟达是最好的投资标的,这个观点没有改变。

但在这一季,也出现了一个不容忽视的预期差,本质上是金融资本和产业资本在定价上不同方式所致。

金融资本着重短期,因此非常关心中国业务对英伟达的影响,短期这种影响也确实会体现在业绩上,否则Q4的指引将会更多;从好的方面看,一旦出现这一因素导致的估值波动,对于长期多方就是好的加仓时机。

另一方面,产业资本的观点也就是老黄在电话会上,包括之前在微软发布会上反复强调的那个gen-AI有三波大的浪潮,就比关注中国业务这一小小的方面要长远得多,这是皮衣狂魔站在浪潮最前沿的产业前瞻,很有启发性。老黄认为gen-AI是四十年来最大的算力需求,大于pc,大于mobile,甚至大于互联网。这个算力的发展会经历三波浪潮:第一波浪潮是初创企业带来的,包括openAI,让全世界向这里看。第二波正在形成之中,微软的诸如copilot是这一波的推动者,并逐渐扩大到各种商业软件,各行业、各公司、各地区、各文化等。而第三波浪潮是重塑重工业,想想这也是最大的那一波对吧,已经延伸到制造业的基础了。每一波浪潮将具有更大的TAM,直至不可想象的算力需求。

你看,当金融资本在狂按计算器减掉五分之一的中国业务时,在狂问明年收入担心是否有新的超预期上涨时;产业资本已在构画gen-AI的宏伟蓝图,并在cpu、网络、软件等各要素建立生态解决方案,以期望未来可以接入重工业,来改造世界了。个人觉得,现在这个时点,是AI这个TAM非常大的产业起始的偏早期阶段,这个判断越来越具有透明度和可信性,布局机会最大的那个企业的投资胜率也依然是最大的。

昨天德银技术会CFO也回答了你这个问题,她是从TCO角度回答的,有一定启发性。

谈谈我的理解,AMD为啥这几年取代英特尔,就是源于其CPU的TCO更小,TSMC+Chiplet让其制造成本更低,产品能耗比更佳,x86体系内软件过渡平滑(所以epyc不仅胜了xeon,也压制了arm系);注意到没有,epyc新一代在amzn的实例价格居然已经压xeon一头了,说明TCO领先优势在扩大。在前gen-AI时代CPU始终制霸(CPU也可胜任许多推荐系统,meta就曾豪赌CPU)。

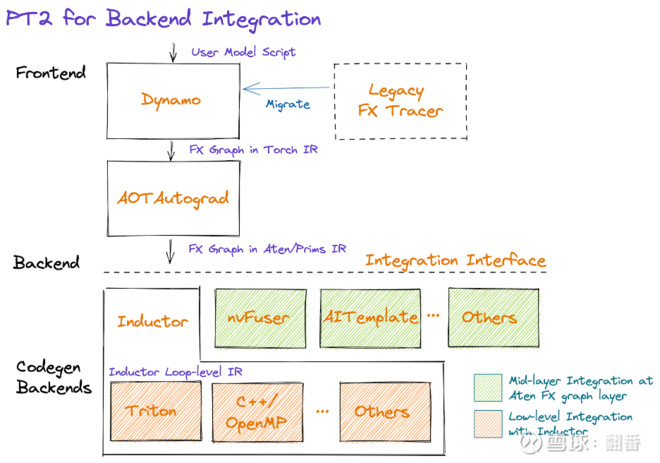

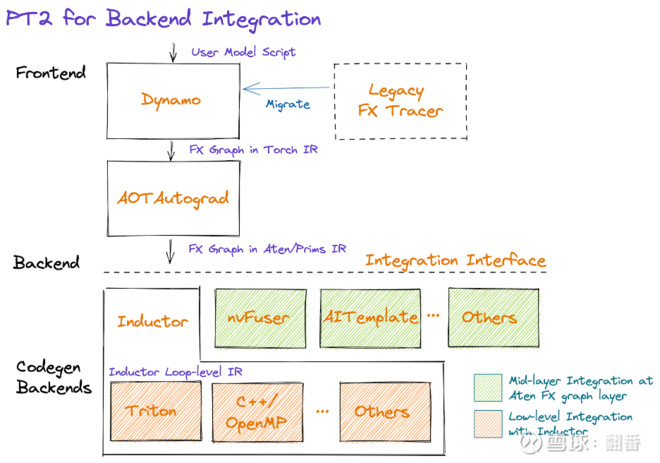

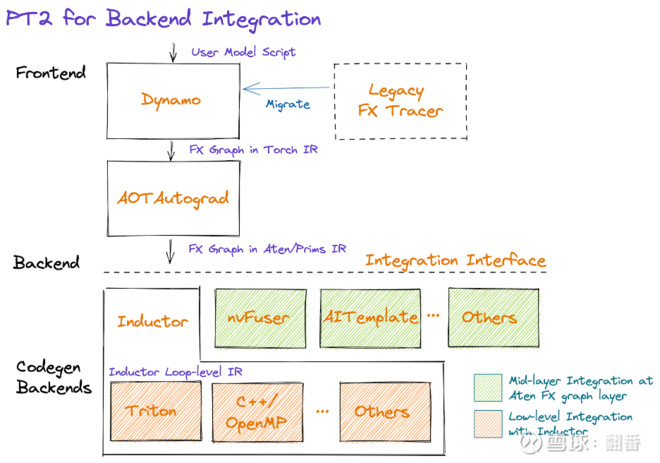

而到了gen-AI时代就变天了,CPU无法有效承担训练大模型的任务,GPU卸载CPU算力箭在弦上,这就是NVDA去年底到今年上半年的模式,本质上是TCO在起作用,更本质来说是一个经济学问题,亦即规模经济。由于软件成本包括软件易用性(迁移机会成本)也是TCO的构成部分,这就是为什么我们尤为关注rocm如何兼容cuda或自建生态的重要性,AMD不会再像x86时代那么容易在生态里轻松横跳,得花点心思和工夫了,pytorch和triton这种大哥带带我的意义,无非都是为了降低软件易用性的代价,最终的目的就是在软件层面大规模降低TCO。此外,为了弥补TCO的差距,mi300x的定价就会更低,付款政策得更有利于客户,这都是相对NVDA的劣势,同时也从某种角度解释了NVDA为啥估值会那么高对吧。

当然,TCO的角度也隐含了看问题需要跳出单一CPU视野。从AMD CFO的回答来看,CPU短期会被GPU挤占,长期仍会回归它自己的位置,许多日常通用计算,部分推荐系统也都有CPU的用武之地,GPU集群也需要CPU来管理。我基于此做一些补充,其实各个CSP的自研芯片作为训练或推理专用芯片,表面上是对GPU的替代,但实质上是在当前AI算法收敛到LLM大模型的形势下的一种对更长远TCO的优化,特斯拉有dojo,谷歌有tpu,它们近期都在大量采购h100,但也不会放弃自研。AMD有CPU,目前在挤入GPU,未来也会有fpga对推理任务的算力卸载,有边缘/PC的算力卸载(可以关注下ms的copilot),有整体解决方案来降低兼容成本。大家打的无非是全算力类型芯片的TCO战,不局限于CPU,这样看是不是更清晰点?

今早十年期美债收益率已到4.4%以下。过去一个月来,最关键的10年期美债收益率不光是跌幅巨大(60个基点以上),而且跌下来的速度更是惊人。后者可能实际对市场的影响力更大。

最重要的通胀下行这一点对于百般谨慎的美联储也明显正在形成共识,货币政策维持鹰派的门槛已变得非常高了。

昨晚本季度(也可能接下去1-2年内都是这样)最重要的美股财报NVDA再次以炸裂的方式完成。面对无尽挑战,NVDA再次无可辩驳地确认了强劲/高速/高质量/高利润率(毛利润高达75%,这个数字甚至超大量纯软件公司)的增长,为Corporate America的整体盈利水平和美股大盘定了调(这点极为关键)。最重要的拼图都已到位。接下去就看市场先生表演了。接近和挑战标普500本年度最高点4600关键点位是接下去的第一场大戏。

同意。

唯一想补充的是,我昨天盘后当NVDA股价被压到490附近时发出了预计-“NVDA明天(2023年11月22日)90%将创下历史新高 - All-time High!” 如果发生,那么市场先生可能比你在这个帖子里描述的要聪明很多且面对如此革命性的浪潮并不一定会那么短视哦。

其实华尔街早几天从OpenAI那个saga中就已经完全确认了,当前的科技界is all about AI. 为什么?因为他们分明看到市值高达2.77万亿美金的MSFT忙来忙去,在乎来在乎去的,原来也不就是一样东西嘛 - gen-AI. 其他的还用说吗?这就是为什么NVDA财报前,多头居然敢冒天下之大不韪,在财报前一天就将NVDA推到创下历史新高505.48美金, 只求一战的气魄背后其实是必胜的信心。金融市场is essentially a CONFIDENCE game.

嗯,金融资本肯定也是聪明的,希望更聪明一点哈。

说点题外话,微软对openai的重视,除了对gen-AI这种战略级的重视外,也是因为任何技术技术必然会技术扩散的,gen-AI也不例外。openai的先发优势是只争朝夕的,时不我待的,一旦慢下来就有被竞争对手赶超的巨大风险,所以我的这个加速派理由是从技术发展角度来解释的,即唯有不惜一切代价加速研发保持领先才能吃掉这个巨大浪潮中最大那一块肉。奥特曼懂,微软懂,纳德拉非常懂,虽然懂的角度不同,但目标一致殊途同归,亦即保持openai的核心团结才极为重要,队伍不散则技术不散,技术扩散慢于技术进步,则copilot霸权才能建立,才有利于微软的利益,而这是微软最核心的利益。希望金融资本早点看懂吃透超前发挥。

人事内幕不易揣测,但一个企业但凡搞战略转弯,制定新的路线,内部定然矛盾重重。而当下的背景是Lisa Su三顶级职权在握,人事和战略配套仍是以她为中心。你想,AMD这次依然是追赶一个新的蓝海,形势就如同zen架构发布前的若干时期,虽不确定性依然,但好的方面是权力集中执行力今非昔比,行业承诺历年积累的口碑,以及攒下了一定用于翻盘的筹码即钱。不过,AMD战线长,现金相对有限倒是真的,机会成本得有取舍,傻子都会瞄着Margin/TAM最大那块肉对吧。

说句题外话,AMD现在这个新CFO水平有待提高,和Lisa Su不是一个层次的。

我听过AMD最近两次的财报会议,要用高标准看的话,这个CFO表现都差强人意。AMD当前处于一个极为关键的时期,真希望Lisa Su有个更好的nb帮手辅佐,感觉不应该是这个lady。

其实这个CFO从TCO的角度回答这个问题,说服力是苍白的。因为坦白说,如果主打TCO牌的话,Jensen Huang的基于ARM系列和自家GPU深度整合为Gen-AI而生的Grace系列CPU在这方面反而更具优势,比如看下下面这两张图,有点震感的(只能发一张,另一张发在评论里)。

做点补充:dell主要是XE系列服务器这个亮点,反复提到的9680型号是2颗xeon spr和至多8颗h100/a100的组合。因为这一次端水大师老黄把epyc踢了,也就没AMD什么事儿。苏妈也已多次表示CSP进展还好,但企业这一块确实就比较难啃。

即便我此前多次强调英特尔工艺的落后的现状,但不可否认ai对于英特尔也是一次救命的大机会,其确有回春迹象(全赖NVDA照拂)。因为gen-AI的起势,我们的观念需要更新,之前的逻辑框架也要随时订正;不过,在英特尔竞争力是否真正回归一事上,重点仍在其工艺进展(目前的信息是仍不甚乐观,但在超预期的钱到手后形势也有可能会有所改善,还需再看)。