摘要

以1991年日本股市和楼市相继崩盘为标志,日本陷入了长达30年的经济停滞。较东亚地区其他国家而言,日本市场率先进入低利率时代,与我国现阶段债市收益率进入下行周期的情况具有一定的相似性。因此,本文旨在回顾日本经济泡沫产生至破灭全过程的相关经济表现,梳理日本“失去的30年”期间资管业在低利率甚至负利率经济环境下的应对与发展,为投资者提供参考。

日本资管机构困境与应对:

银行理财部门:泡沫崩塌后,主银行体系下银行贷款持续积累,形成不良资产。低利率政策下银行业存贷款利差收窄,叠加不良债权造成损失,日本银行业遭遇破产危机。为应对低利率下的行业寒冬期,日本银行理财部门在资金配置方面形成了一系列应对策略。1)调整资产端结构,提高放贷业务标准,锁紧贷款规模;2)对内增配有价证券,对外寻找高收益资产;3)依据风险暴露与货币政策调整债券久期,进行另类投资。除资金配置思路改善外,日本银行理财部门还大力发展其他业务,改善服务模式,一是拓展非息业务,增加收入来源;二是发展现代养老产业事业,改革金融服务模式。

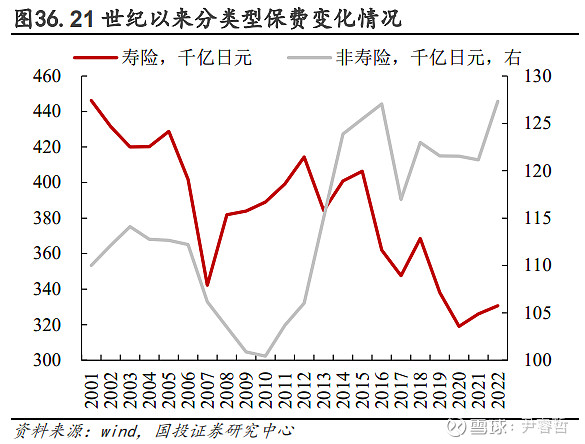

保险资管机构:一方面,市场化、自由化进程下,险企依靠高利率保单与低保费参与市场份额竞争;另一方面,低利率环境下,日本险企的投资失误带来严重亏损,利差损持续承压,险企陷入流动性陷阱。在资产端与负债端的双重重创下,保险行业破产事件多发,公众信心丧失引发退保潮,险企陷入逆向选择与恶性循环。在低收益逆境中,日本险资配置策略呈现出明显的趋势性,1)资金向有价证券集中,避险倾向增强;2)基于负债端欠配压力,配置风格更稳健,偏好低风险固收类产品,并拉长国债久期以增厚收益;3)增持海外证券,并以投资外债为主。同时,日本险资也在产品、渠道与战略等方面进行探索,实施了一系列转型举措,1)停售高利率产品,匹配市场下调产品收益率;2)匹配老龄化背景进行产品结构转型,推出各类保障型产品,个人保险为收入端提供较多贡献;3)产品销售渠道转型,降本增效,满足客户多样化需求。

投资信托基金:日本信托业务的规模增长主要依靠资产管理型业务的扩张,受股市房市暴跌影响曾一度萎缩震荡。泡沫破灭后数十年,日本投资信托业通过一系列安排取得结构性发展,1)资金配置由权益转向固收;2)增持国债及海外证券,其中外国证券在较长一段时间以债券为主。除资金配置思路转变外,日本信托业还通过产品业态革新、降本增效等方式谋发展,1)资产流动型信托业务兴起,信托业务类型由以贷款信托为主转向多元化发展;2)基于人口老龄化趋势发展养老金投资,开发逐月决算产品新业态;3)随着日本央行ETF扩表,积极发展指数型基金;4)费用端低成本运营,收入端调整费率结构,以管理费及佣金下调补偿产品收益,提高产品吸引力;5)销售渠道结构性多元化转型,开发信托产品市场拓展;6)产品信息披露机制趋严,投资者保护力度提高。

综上,为缓解经济繁荣发展阶段带来的超级通货膨胀,20世纪80年代末起,日本央行开始降温经济,刺破资产价格泡沫,进而通过下调银行存贷款利率、实施量化宽松等方式降息救市,日本由此开启了近30年的低利率时代。在长期低收益环境下,日本资管业依据自身资产负债端结构、业务模式等特点,探索出一系列应对措施。日本银行理财部门进行资产端结构调整,对内增配债券等有价证券,对外寻找高收益资产,并通过开展另类投资,拓展非息业务,发展养老产业等方式改善收入;保险资管机构通过增配有价证券,对内拉长国债久期,对外增持海外债券等方式,在保障避险需求的基础上实现收益的增厚,并依托下调产品预定利率、产品结构与渠道转型等方式进行降本增效;投资信托基金资金配置向固收类产品偏移,增持海外证券,进行信托类型多元化,发展资产流动型信托业务、指数基金等,并通过开放老年人偏好的逐月决算产品业态、降费减佣、加强监管等方式,提高信托产品吸引力。

风险提示:数据统计遗漏,不同国家金融体系与资管行业差异;不同年代宏观环境局限性。

正文

【日本低利率时代境况概览】

以1991年日本股市和楼市相继崩盘为标志,日本陷入了长达30年的经济停滞。较东亚地区其他国家而言,日本市场率先进入低利率时代[1],与我国现阶段债市收益率进入下行周期的情况具有一定的相似性。因此,本文旨在回顾日本经济泡沫产生至破灭全过程的相关经济表现,梳理日本“失去的30年”期间资管业在低利率甚至负利率经济环境下的应对与发展,为投资者提供参考。

1、宏观经济走势

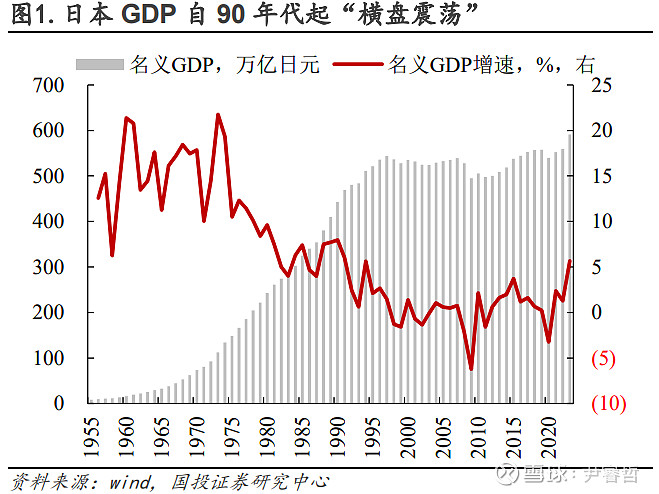

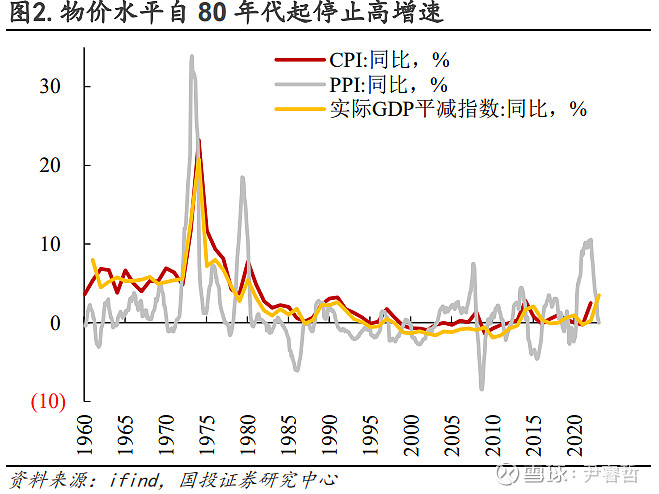

超30年繁荣发展过后,日本经济一度陷入停滞状态。20世纪60年代以来,日本经济在“国民收入倍增计划”下迅猛发展,名义GDP增速连续19年超过10%,其中1961年至1991年年均增速高达11.63%,名义GDP飞速上升至469.42万亿日元,较60年代初期几乎翻了23番。伴随经济繁荣发展的是物价水平的高增长,1974年末,CPI与GDP平减指数[2]增速一度高达23.22%、20.81%,而PPI增速也在70年代长期维持于30%左右的高位,物价明显上涨,日本经济出现奔腾型通货膨胀,经济体泡沫逐步积累。80年代末起,在日本央行一系列降温政策下,日本经济活动陷入停滞状态,个别年份甚至出现经济负增长,一度进入高波动、低通胀甚至通缩阶段。

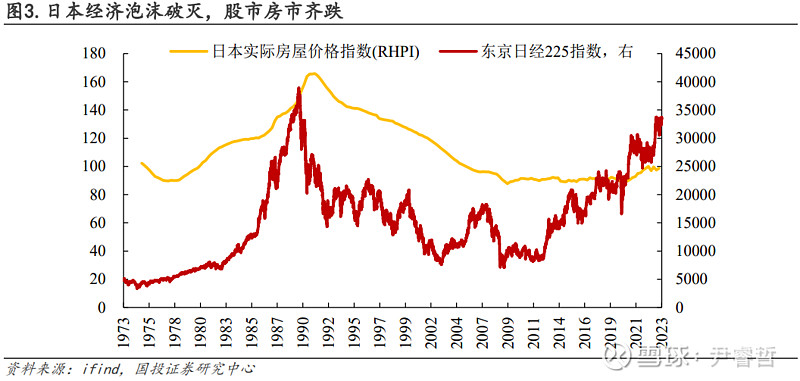

过热的经济催生了资产价格泡沫的产生与扩大,而股市与楼市的泡沫破裂则造成了资金的大量蒸发与经济体的剧烈震荡。资产价格泡沫破灭后10年间,日本实际房屋价格指数由1991年的高点165.79跌至2001年末的120.13,跌幅达28%,东京日经225指数则跌超50%。进入21世纪以来,房地产市场在较长一段时间内持续低位震荡,股市受外部冲击影响,表现同样不佳。

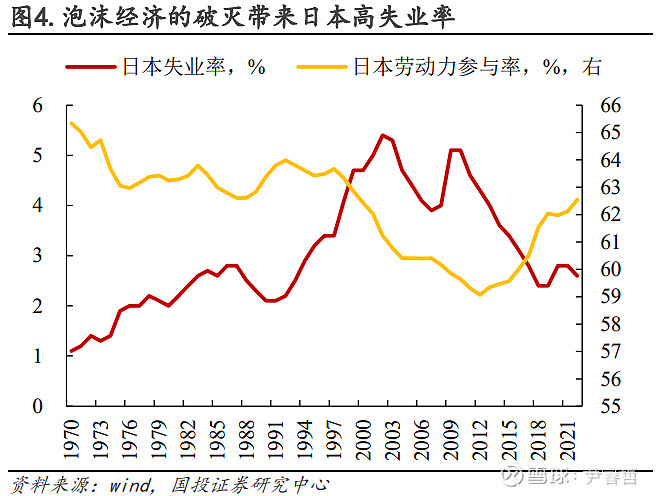

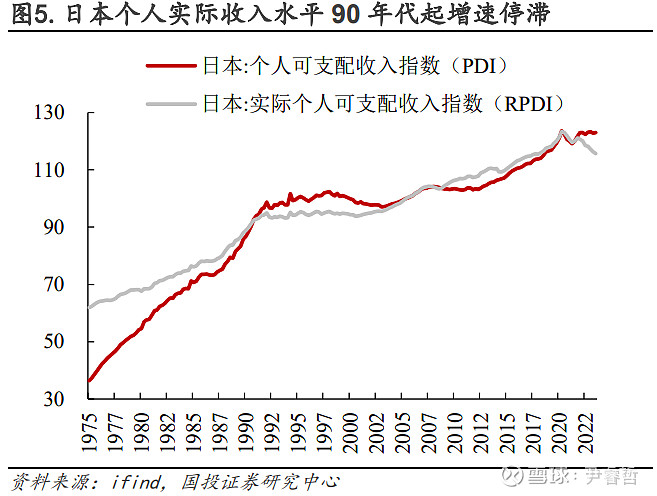

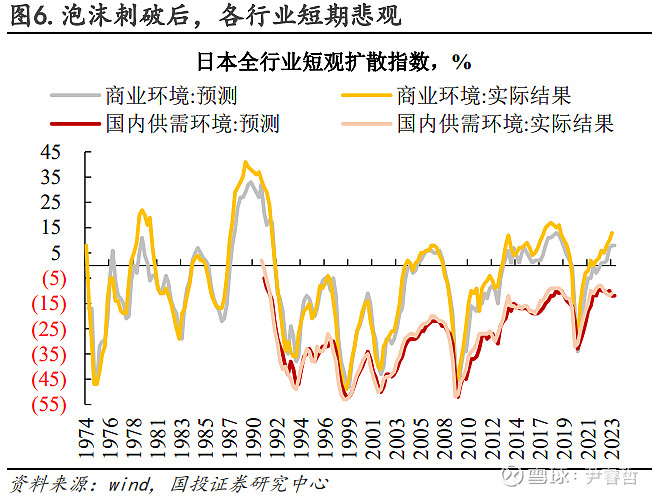

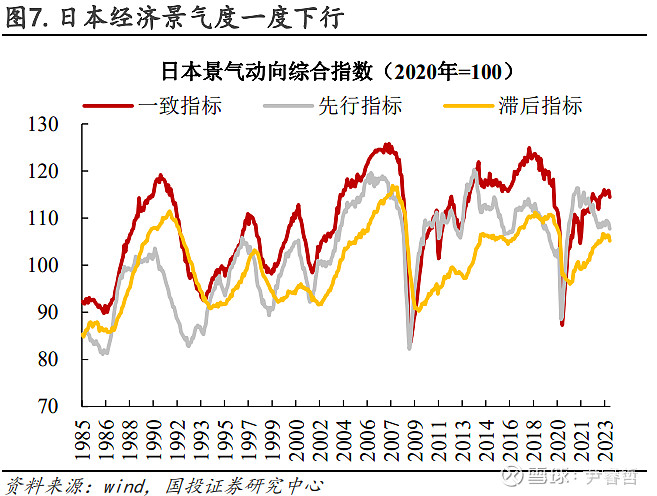

低迷的就业环境下需求持续偏弱,供需环境的恶化进一步加剧经济体景气度下行。经济泡沫刺破后,日本劳动参与情况不断恶化,截至21世纪初,失业率已高出10年前的2倍多,一度超5%。与高失业率相伴的是居民可支配收入增速的停滞与有效需求的匮乏,以及由此带来的供需失衡与产能过剩,而企业经营状况的恶化则进一步加剧了这个恶性循环。

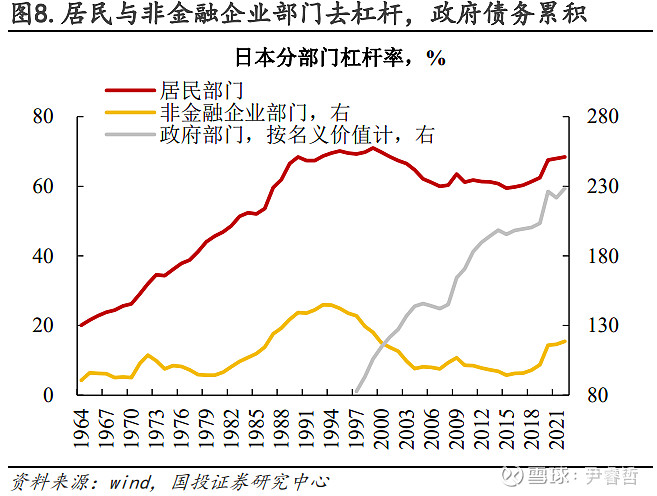

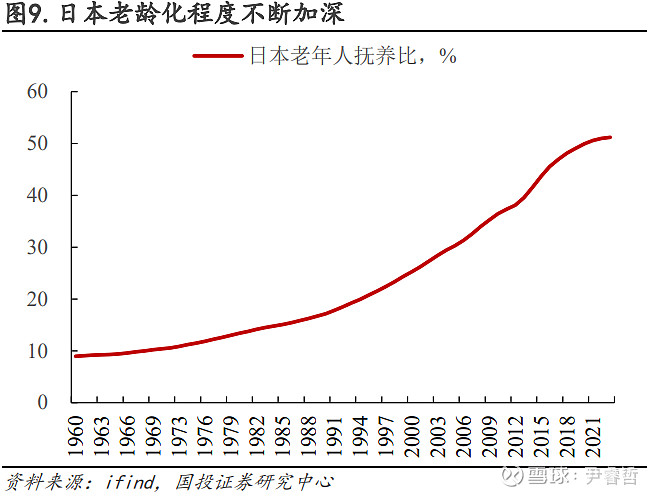

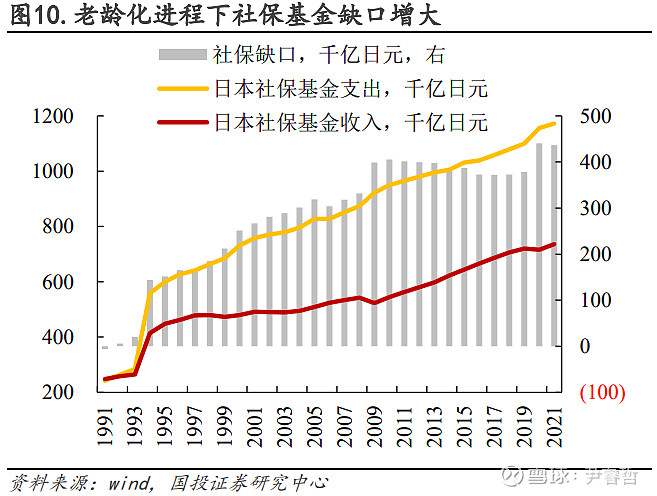

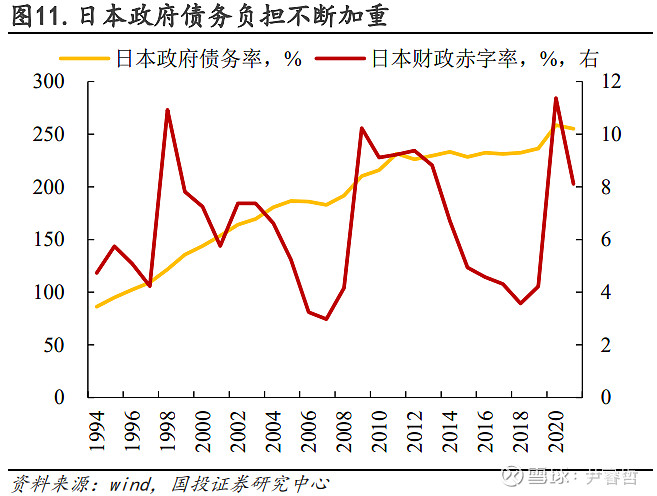

经济景气下行叠加“银发经济”[3]发展,家庭与企业部门杠杆率见顶回落,政府部门社保缺口加深日本财政负担。随着经济景气度下行周期的开启与市场供需关系的转向,为避免财务困境加剧,居民部门与非金融企业部门相继缩减债务风险敞口,出现“资产负债表衰退”现象,杠杆率逐步见顶回落,抑制了经济体的内生动力。与此同时,日本的人口老龄化进程不仅造成了劳动力的短缺与生产效率的降低,还增加了对养老金的刚性需求,导致社保基金缺口不断扩大,加剧政府财政负担。根据1997年以来的可得统计数据,日本政府部门杠杆率持续高涨,截至2020年已达到228.6%,约为1997年的2.8倍,债务负担不断加重,财政赤字率中枢常年维持于较高水平。

2、资本市场表现

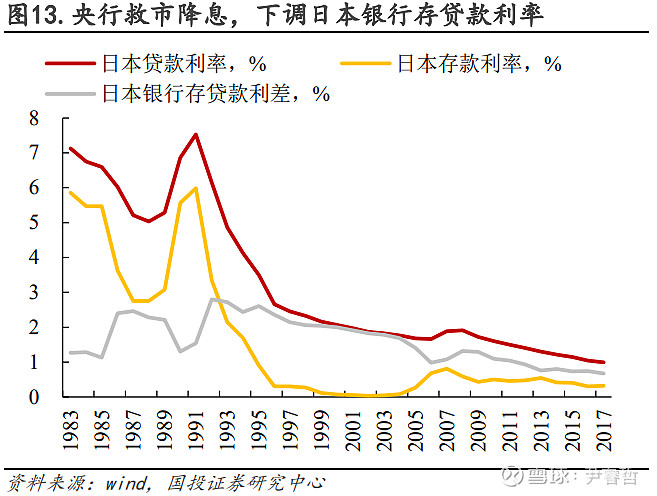

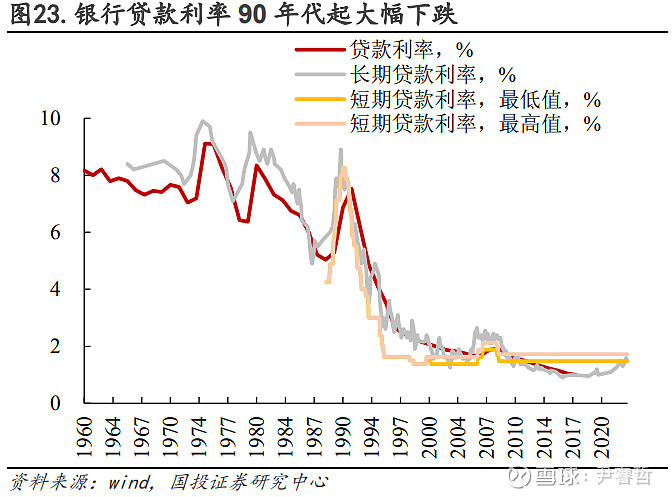

央行救市开启日本低利率时代,市场利率逐步走低。一方面,日本央行自1991年7月起开始降息救市,逐步下调银行存贷款利率,并于后期实施各种量化宽松政策。至21世纪,日本银行存款利率仅不足1%,存贷款利差中枢也逐渐下降至1%附近。另一方面,股市泡沫破灭后,市场整体对避险资产的需求增强,银行存贷款利率的下调也提高了市场对降息持续的预期,推动国债收益率大幅下行,2016年7月27日,10年期国债收益率一度跌至-0.297%的最低点。

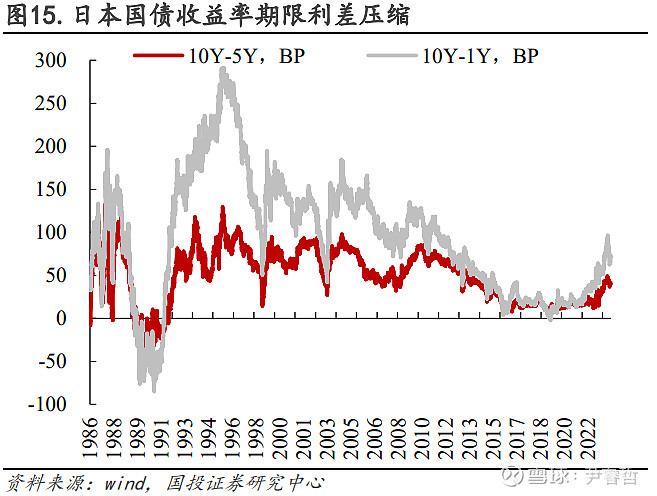

低通胀叠加降息影响,日本长短端利率中枢一致下行,收益率曲线趋于平坦。在日益低迷的通胀水平与融资环境下,增加的长久期债券配置需求推动了日本国债长端利率下行,期限利差逐步抹平,甚至在1989至1991年间一度发生倒挂。1991年宽货币政策实施以来,短端利率下行空间打开,不同期限国债利率中枢持续下行,期限利差于90年代中期起震荡收敛。

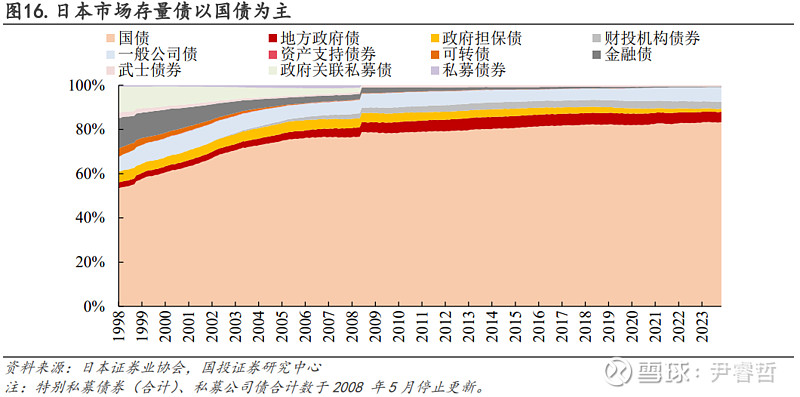

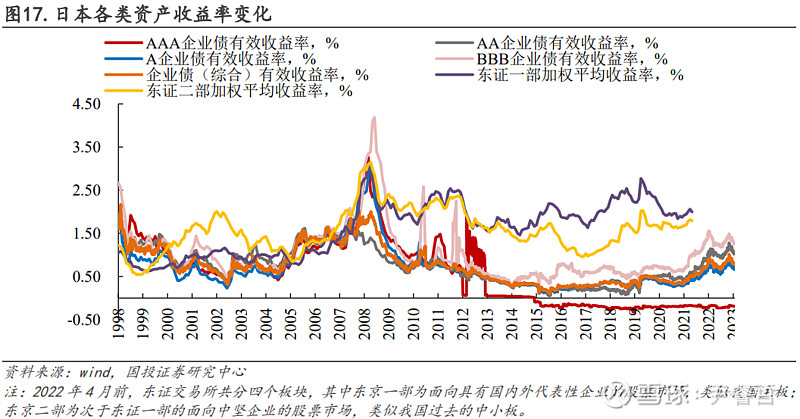

主银行制度[4]下日本债市以国债为主,品种结构失衡,高收益债供给有限。日本在主银行制度下实施“金融资本-产业资本-商业资本”一体化发展模式,银行与相关企业具有长期合作关系,为企业提供长期低息贷款,日企债务融资更多依靠银行贷款,对资本市场融资需求较低,叠加90年代起实体经济部门去杠杆意愿增强,信用债规模不断萎缩。截至2010年末,央地政府债存量达到797.33万亿日元,占比83.88%,其中国债占比高达78.85%,而一般公司债存量余额仅占6.50%。分资产类型来看,自2008年金融危机以来,企业债有效收益率[5]信用利差走扩,除AAA级债券外,其余企业债均在2016年负利率时代开启后也仍然保持正收益。但与此同时,公司债、资产支持债券、可转债、金融债等品种规模均不断萎缩,受债券供给结构所限,信用下沉策略的应用存在局限。

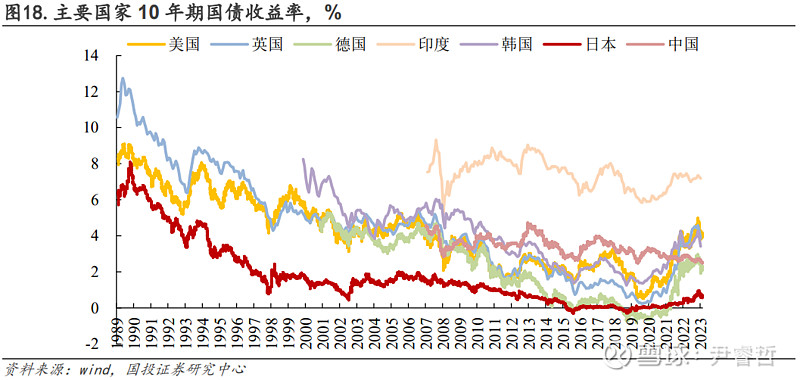

全球利率下行趋势占主导,海外债券利差优势持续。自90年代至今,世界各国利率大多呈现走低趋势,但横向来看,无论是与发达国家还是新兴市场相比,日本国债收益率始终居于同期低位,尤其自2016年进入负利率时代后,新兴市场利差优势明显。

3、家庭金融资产配置表现

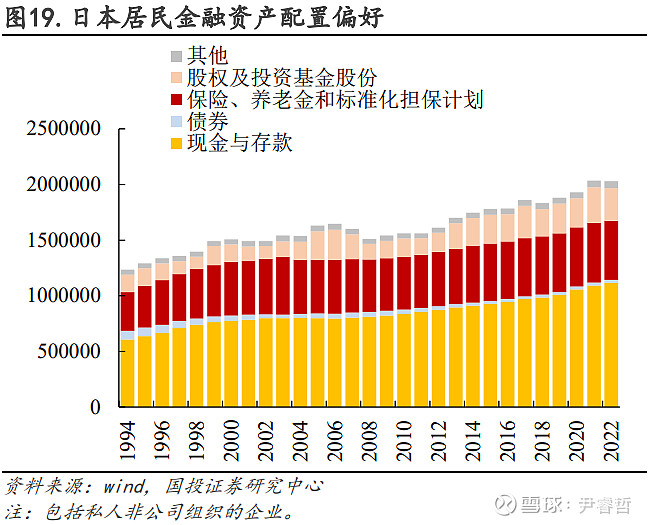

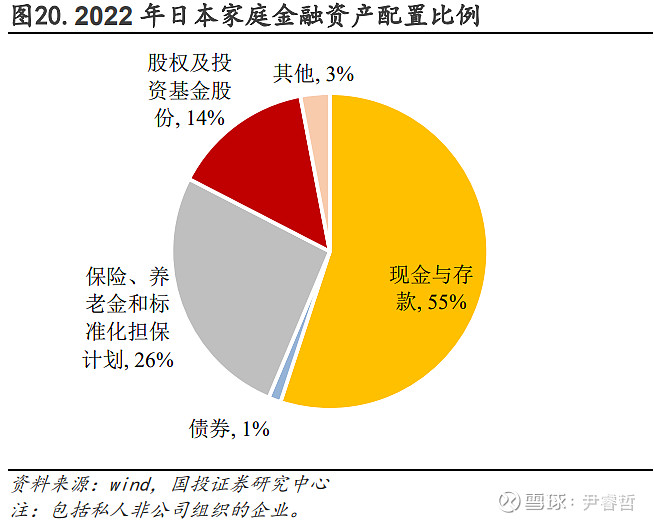

日本家庭部门风险偏好较低,资产配置偏向保守。就业环境恶化与金融体系不稳定的背景下,缺乏安全感的日本家庭部门倾向于增加存款、降低杠杆,修复家庭部门资产负债情况,现金及存款配置比率长期位于50%左右。理财方面,家庭部门更偏好投资保险,而对证券类产品的配比始终较低。截至2022年,现金、存款与保险、养老金及标准化担保计划占比超过80%,而证券投资类占比仅有15%。

【日本资管机构困境与应对】

1、银行理财部门:调整资产结构,拓展业务服务

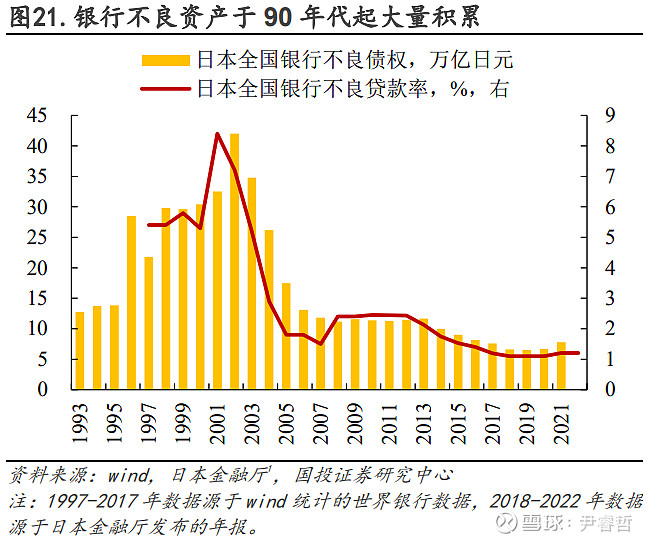

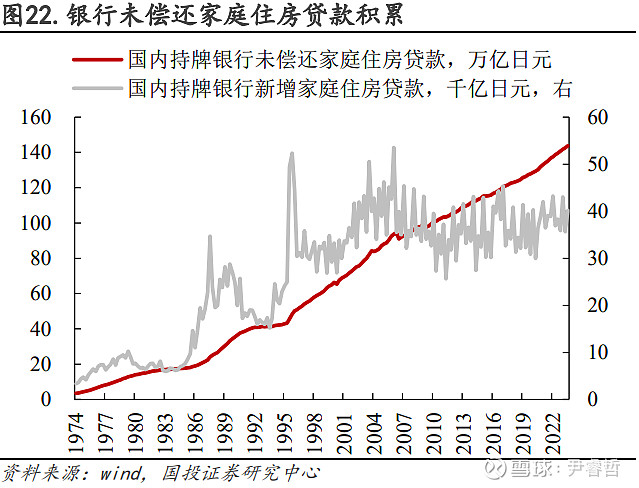

泡沫崩塌后,银行不良贷款持续累积。二战结束后,日本政府在经济重建与工业化建设中发挥了主导性作用,在此特殊历史背景下,日本形成了特有的主银行体系,银企关系日益紧密。在主银行制度下,银行大量持有关联企业股份,并固定地为关联企业提供抵押贷款支持;与此同时,由于对股市、房市良性增长的错误预期,日本银行为房企大量发放贷款,并将部分自有资金进行股票与地产投资。进入90年代以来,资产价格泡沫被戳破,家庭部门还款能力下降,大量以房地产与股票为担保进行银行贷款的企业破产倒闭,银行业贷款无法收回,不良资产迅速积累,不良贷款率最高超过8%。

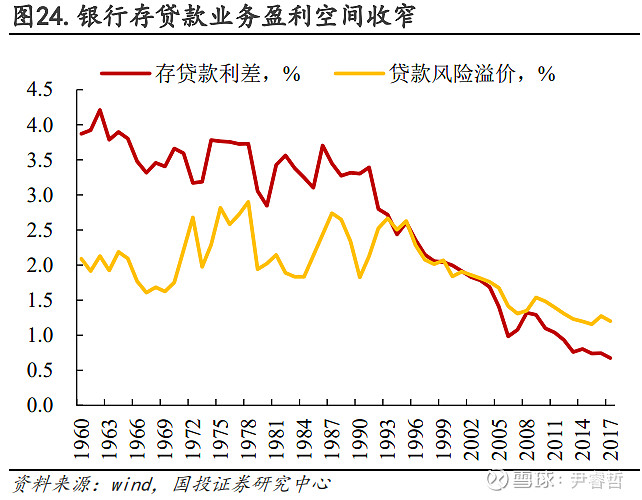

低利率政策下银行业存贷款利差收窄,叠加不良债权造成损失,日本银行业遭遇破产危机。泡沫危机后,企业与居民部门信贷需求低迷,银行业贷款难以形成规模效应,与此同时,日本政府于泡沫刺破后不断下调基准利率,贷款价格于90年代起大幅降低,银行存贷款利差持续收窄。1990年银行存贷款利差3.3%,而截至2017年时已下滑至0.67%,挤压银行业盈利空间,贷款风险溢价的大幅下滑也使银行放贷性价比降低。在经营压力与资产损失的双重打击下,日本“银行业不破产”神话破灭,银行破产重组事件陆续发生。1988年,日本临时国会颁布《金融再生法》与《早期健全法》,对银行破产、不良债权处置等问题作出规划,直至2001年起,银行不良贷款情况逐渐开始缓解。

为应对低利率下的行业寒冬期,日本银行理财部门在资金配置方面形成了一系列应对策略。

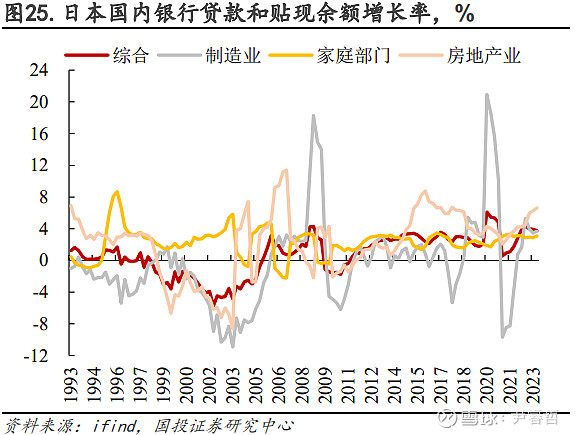

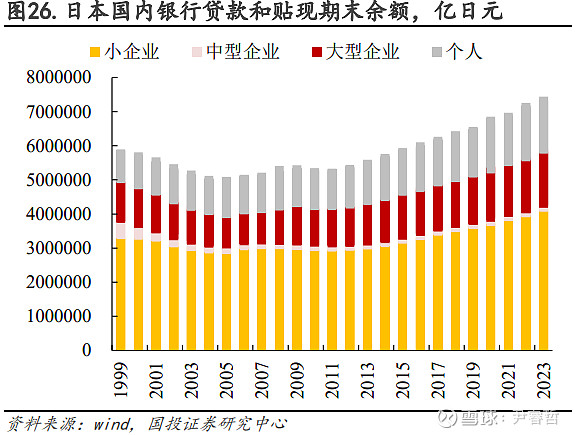

一是调整资产端结构,提高放贷业务标准,锁紧贷款规模。出于避免不良债权持续增加的考虑,日本银行提高了对于贷款审批的审慎程度,开始出现“惜贷”现象,1994至2004年间,全国银行贷款余额由470万亿日元减少至不足400万亿日元。分行业来看,制造业、房地产业贷款余额长期呈萎缩状态,家庭部门贷款余额也在90年代一度出现负增长;从贷方企业规模来看,进入21世纪以来,银行贷款和贴现主要投放于小型企业。

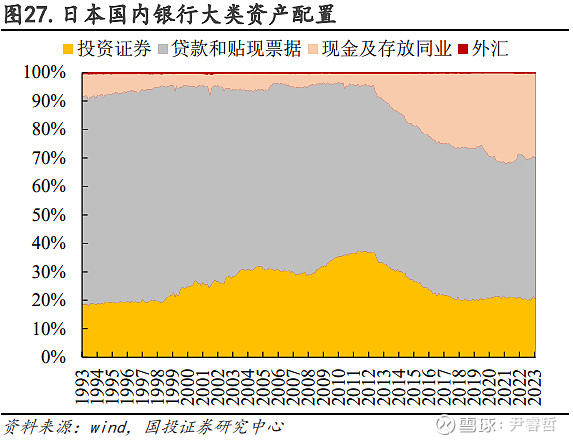

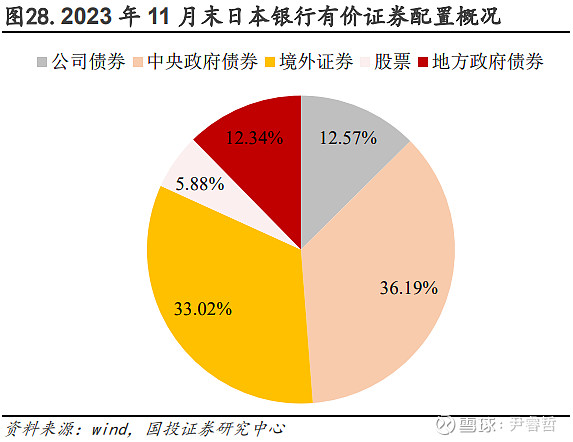

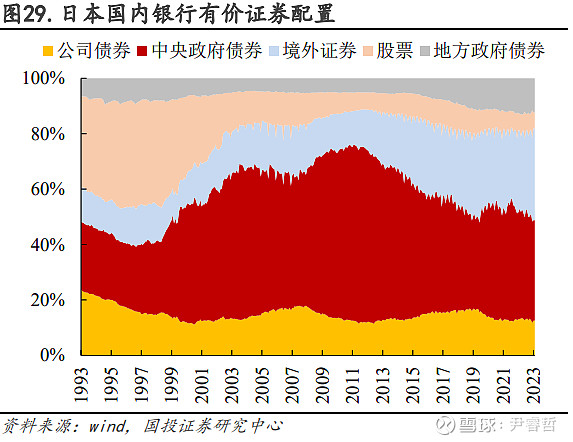

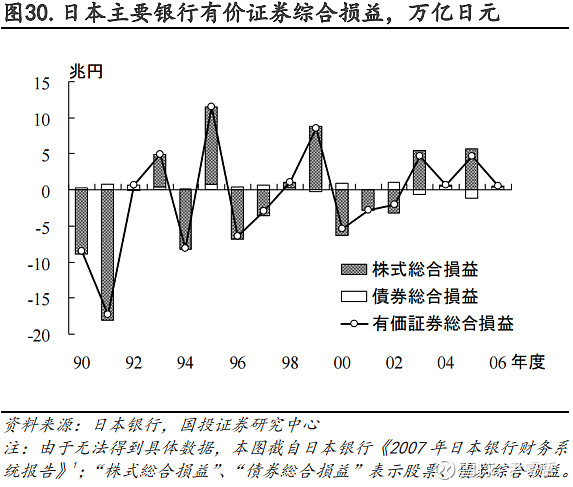

二是对内增配有价证券,对外寻找高收益资产。在净息差与存贷款利差缩窄的环境下,银行业投资以增配国债为主,而对股票与公司债券则有一定的减持,并逐渐稳定于较低规模。与此同时,为应对国内长期低迷的利率环境,银行业积极增配高收益海外证券,境外证券持有规模不断上升。截至2023年11月末,日本银行业总资产超过2/3配置于国债及海外证券,而股票配置比例仅有5.88%。

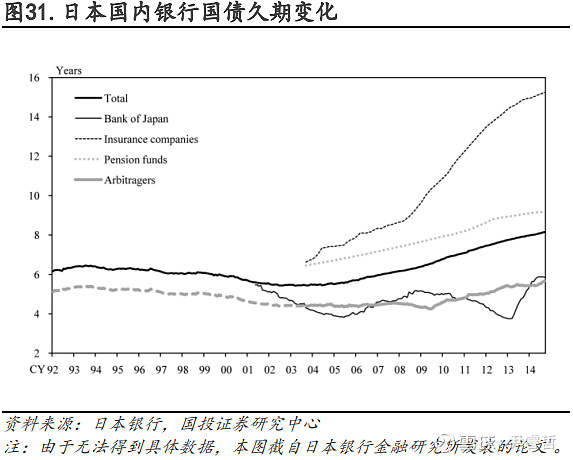

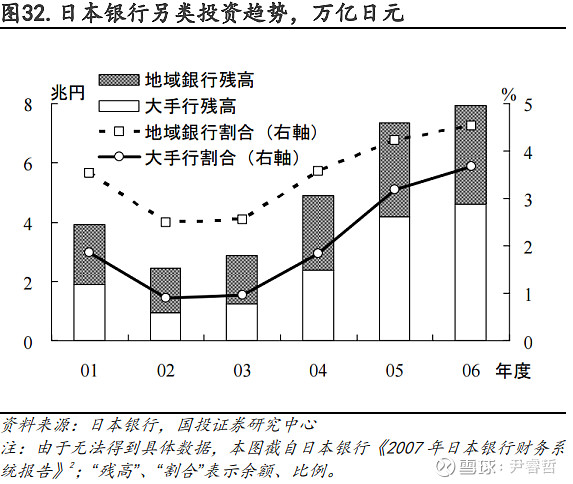

三是依据风险暴露与货币政策调整债券久期,进行另类投资。进入21世纪以来,日本银行出现缩短久期的倾向,自2001至2005年,银行持有的国债久期约下降2年,可能是出于规避长端利率风险的考虑。在日本2013年实行量化和质化宽松政策(QQE)后,银行逐步拉长久期,根据相关研究[6],“银行将拉长久期至约7-10年”。与此同时,自2002年起,银行对结构性产品、信贷投资、对冲基金等另类金融产品的投资持续增加,但总体配置比例较低,截至2006年,主要银行与地区银行的另类投资品配置比例分别仅有3.7%、4.5%。

除资金配置思路改善外,日本银行理财部门还大力发展其他业务,改善服务模式。

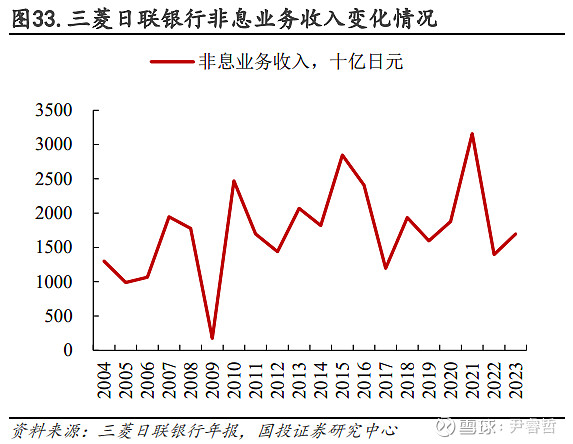

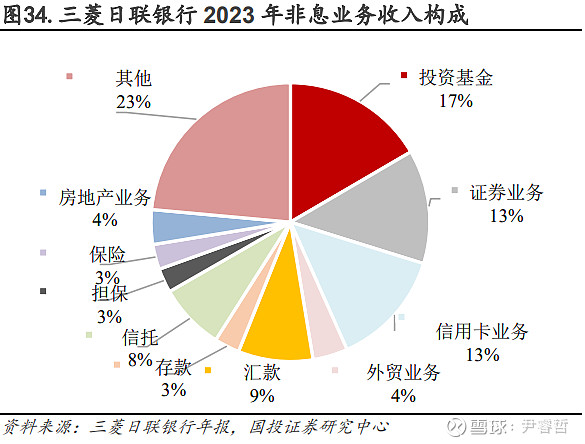

拓展非息业务,增加收入来源。经济泡沫破灭后,日本监管机构放宽对金融机构的业务限制,鼓励银行综合化发展,商业银行积极拓展业务线条,增加佣金、手续费、交易费等非息业务收入。以日本三大银行之一的三菱日联银行为例,2004年以来,三菱日联银行非息业务收入波动上升,截至2023年已达到16954亿日元,其中投资基金、证券及信用卡业务对非息业务收入的贡献最大,占比超过40%。

发展现代养老产业事业,改革金融服务模式[7]。为适应人口老龄化进程,政府引导日本银行业联合其他金融部门建立“现代养老产业基金”,向养老产业提供低息贷款,并改革金融服务模式,设立企业年金,开展动产、金钱债权等各类信托业务,逐步建成养老金三支柱体系。

2、保险资管机构:投资思路转向,产品渠道转型

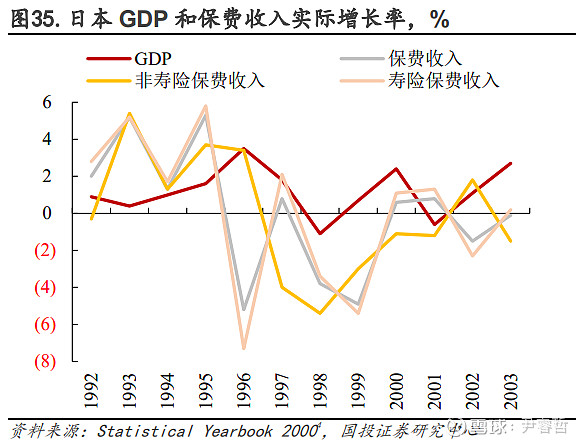

一方面,在市场化、自由化进程下,险企依靠高利率保单与低保费参与市场份额竞争。80年代起,日本市场利率不断走高,在比价效应与乐观市场预期的加持下,险企竞相依靠提高保单预定利率的方式追求业务增长,保险公司有效保单平均预定利率一度升至8%[8]的水平。1994年日美《保险框架协议》的签订打开日本保险市场,质优价廉的外资产品涌入,而1996年的日本“金融大爆炸”[9]与《新保险业法》[10]的颁布进一步放宽对预定利率与外资的限制,再度加剧行业的产品回报率竞争。此外,自日本1998年起实行保险费率自由化政策后,险企不得不通过降低保费的方式维持市场份额,致使险企新增保费收入端承压。

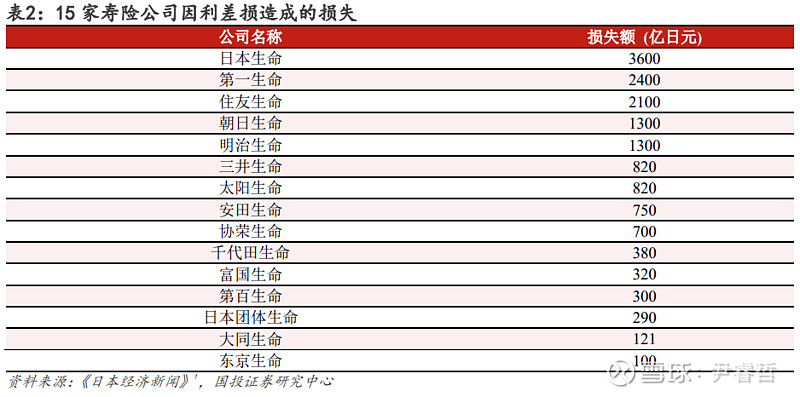

另一方面,低利率环境下,日本险企的投资失误带来严重亏损,利差损持续扩大。80年代末期,日本保险机构大量投资于股票、地产及美元资产,90年代起,日本市场利率水平与日经指数持续走低,有价证券市值缩水,不动产价格大幅下降,美元资产也因美元贬值而缩水,导致险企资产端损失巨大。在此后长期的低利率甚至零利率政策下,险企投资收益不断走低,与已售产品预定利率间形成巨额利差损,在到期保单给付成本重压下难以按期足额履约,不良资产快速累积,陷入债务负担与财务困境。而与银行业不同的是,在“银行优先”的主银行制度下,日本政府在此阶段并未对险企实施救助措施[11],一定程度上加重了保险业的危机。

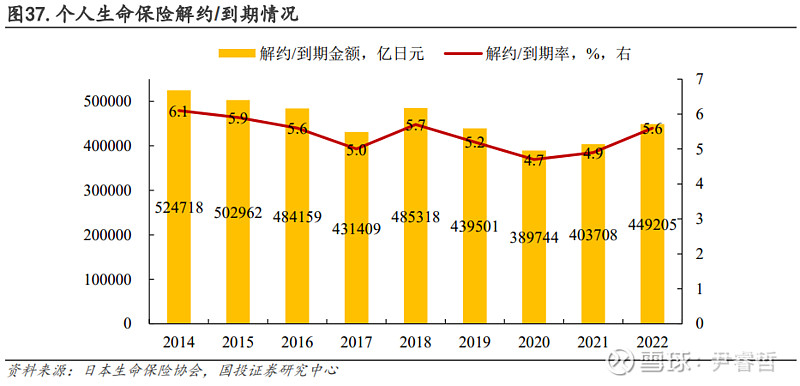

在资产端与负债端的双重重创下,保险行业破产事件多发,公众信心丧失引发退保潮,险企陷入逆向选择与恶性循环。截至目前,日本共有8家寿险公司、2家财险公司相继破产,直接原因多在于投资亏损、资产贬值与利差损失。保单的违约与破产险企预定利率的大幅降低对公众信心造成沉重打击,民众退保潮一度泛滥,而余下更多高预定利率保单,造成逆向选择,使险企利差损情况进一步恶化。

在低收益逆境中,日本险资配置策略呈现出明显的趋势性,主要包括三点。

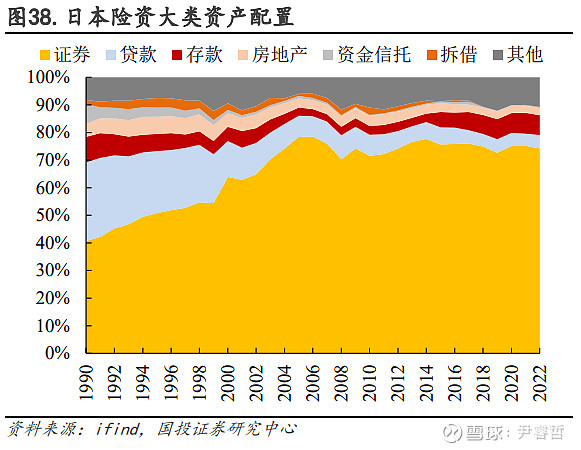

一是资金向有价证券集中。低利率环境下,险资更多采取主动投资,证券投资份额上升,而同业拆借、贷款等资产份额则呈下降趋势。90年代初期,险资有价证券配置比例不足50%,而截至2020年,日本险资的有价证券配置额达到23.44万亿日元,在各大类资产中占比增至74.22%。不过,自2008年金融危机以来,险资存款占比也有升高趋势。

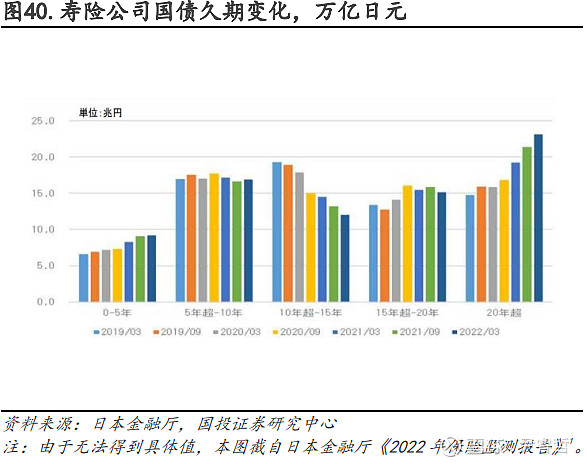

二是基于负债端欠配压力,配置风格更稳健,偏好低风险固收类产品,并拉长国债久期以增厚收益。在90年代利差损危机的历史教训下,险企更加关注资金配置的稳健性,增配以国债为主的低风险固定收益类产品,其次是公司债、地方债,其中国债投资久期拉长。对股票的配置比例则有所降低,90年代初险企超过40%证券投资投向股票,而截至2022年,股票投资占证券投资总额比例已不足30%。

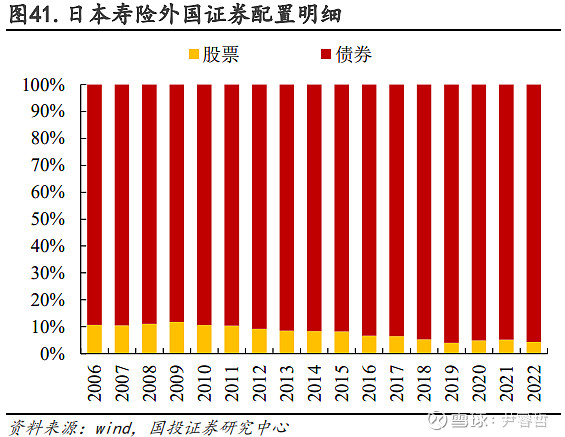

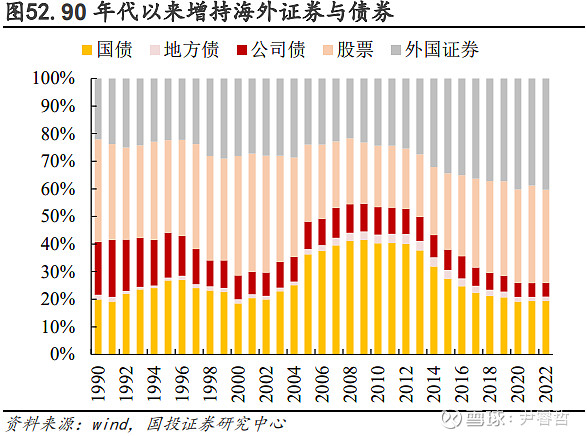

三是增持海外证券,并以投资外债为主。在投资机会普遍缺失,资产收益整体低迷的国内大环境下,为分散风险与寻找投资机会,险企投资海外证券的比例有所增加,其投资产品类型以债券为主。以寿险为例,近年来,海外证券投资中债券占比逐年增加,截至2022年,日本寿险公司海外证券投资中债券投资占比95.7%。

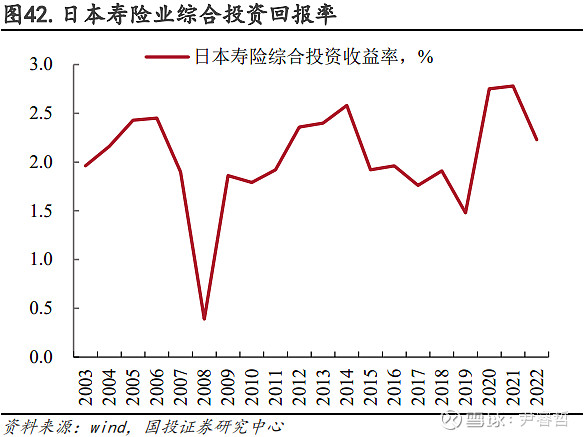

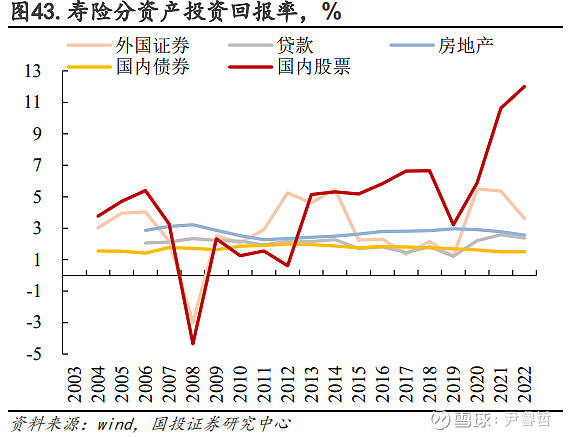

进入21世纪以来,日本寿险投资回报率中枢约为2%,其中股票与海外证券高波动高收益共存,债券、贷款与房地产投资收益率稳定在较低水平。综合来看,除2008年受经济危机影响大幅下跌外,日本寿险业投资收益率大致围绕2%的收益率中枢,呈现较强的波动性。分投资标的类型来看,收益率的高波动主要来源于国内股市投资与海外证券投资,原因主要系两类标的受全球宏观经济影响较大,往往在经济上行周期有较好的收益增厚功能,在经济下行期则受环境负面影响较大,其中股票投资收益率自2019年起呈现高速增长趋势,截至2022年末已达到12%。国内债券投资、贷款以及房地产投资则为险企提供了稳健持续的基础收益,有效保障了险资的安全性。

与此同时,日本险资也在产品、渠道与战略等方面进行探索,实施了一系列转型举措。

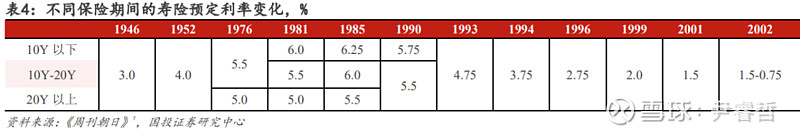

停售高利率产品,匹配市场下调产品收益率。泡沫经济时期大量积累的高预定利率存续产品使寿险公司偿付能力严重承压,为调整改善利差损情况,寿险公司不断下调预定利率,90年代初期,寿险保单平均预定利率曾达到5.75%,而截至21世纪初,寿险平均预定利率已降至1.5%以下。

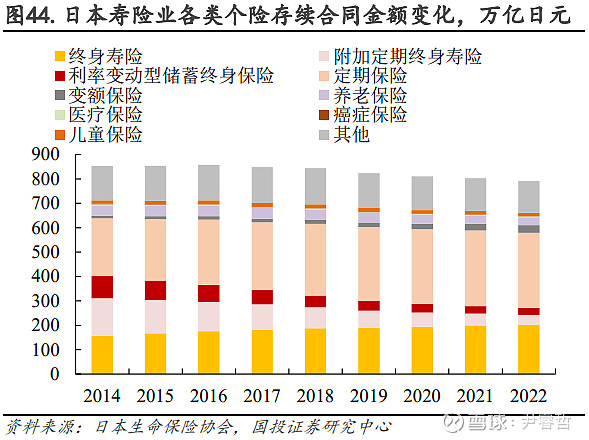

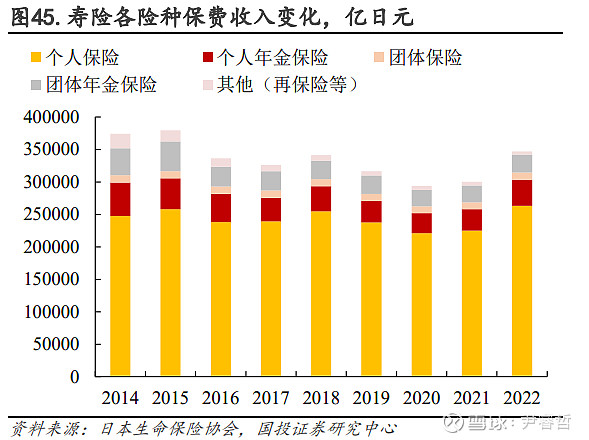

匹配老龄化背景进行产品结构转型,推出各类保障型产品,个人保险为收入端提供较多贡献。伴随日本人口老龄化程度的不断加深,日本国民对健康险、医疗保险、养老保险等保障类保险产品的需求日益增加,为迎合需求端变化,险企积极调整产品结构,推出多样化保险产品,丰富客户产品选择。以寿险公司为例,从个险存续余额来看,日本寿险市场以终身寿险、定期寿险为主,且二者占比自2014年以来呈现持续上升态势,而附加定期终身寿险、利率变动型储蓄终身寿险规模则逐渐缩小。从保费收入端来看,个人保险对险企的收入端贡献最大。

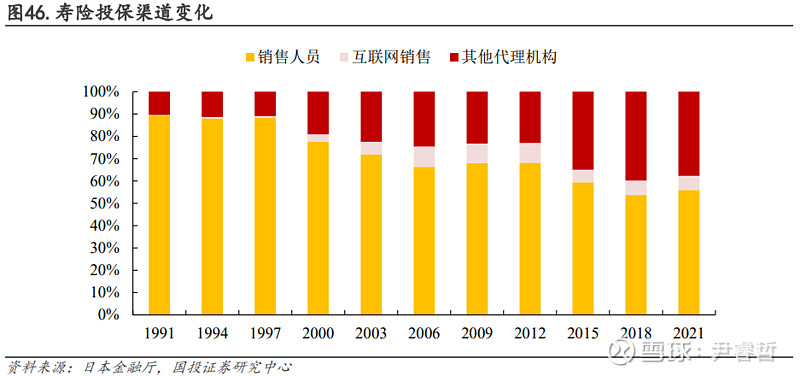

产品销售渠道转型,降本增效,满足客户多样化需求。伴随互联网时代的发展与社会分工的进一步细化,险企的销售渠道逐渐多元化。以寿险公司为例,自90年代以来,通过互联网及保险代理机构进行产品销售的比例逐年扩大,保险公司人员销售占比由1991年近九成降至2021年的55.9%。销售渠道的转型升级不仅有助于险企依托通信技术降低人工成本,提高运营效率,还有助于险企发挥自身渠道优势,满足客户多样化需求,提高服务质量与个性化水平。

3、投资信托基金:调整配置思路,业态革新提效

在日本,基金被称为证券投资信托,自1922年颁布《信托法》与《信托业法》起,日本信托业务不断完善,在长期低利率环境中逐步调整配置思路、丰富产品类型,取得了一定的结构性发展。截至目前,日本信托已实现民商事领域的全覆盖。

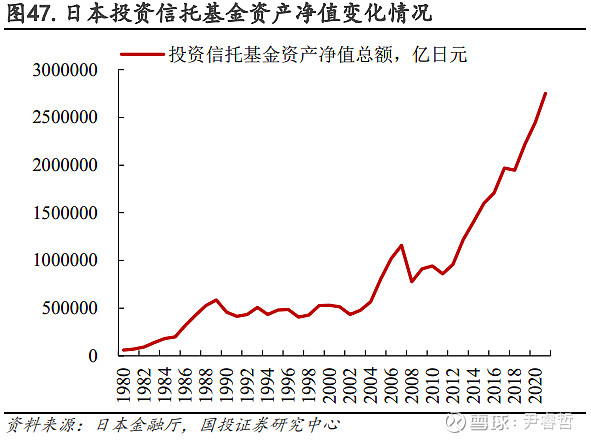

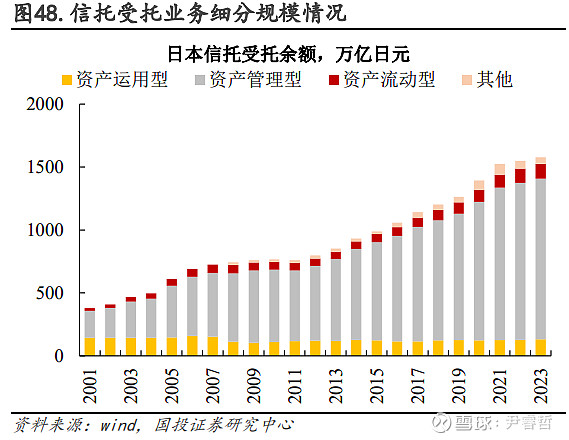

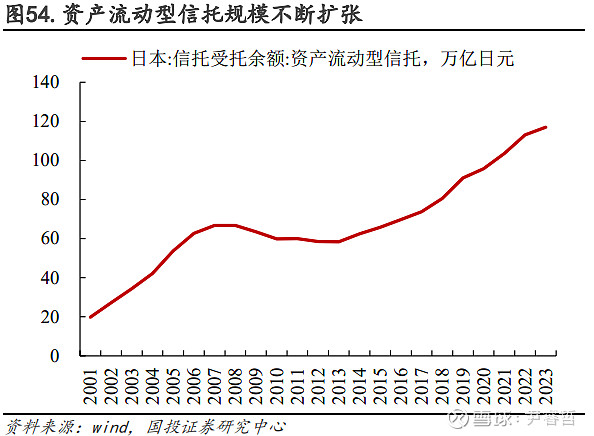

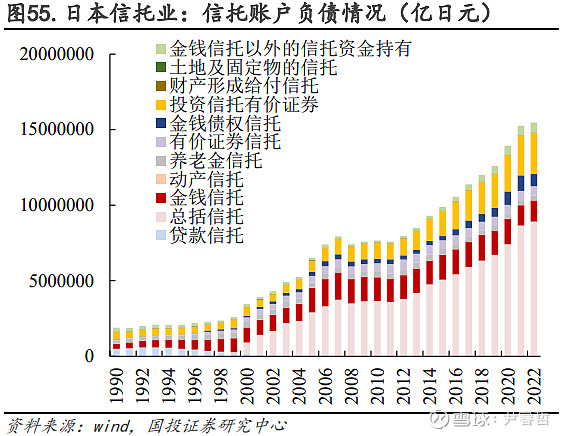

日本信托业务的规模增长主要依靠资产管理型业务的扩张。20世纪80年代以来,日本投资信托业在资产价格泡沫中得到迅猛发展,1980年时,信托净资产仅6.05万亿日元,而截至1989年已扩容至59.65万亿日元。进入20世纪90年代,资产泡沫破灭,受股价暴跌影响,信托产品业绩下滑,投资者大量赎回,信托业规模萎缩。业务类型细分来看,日本信托业务主要可以分为资产运用型信托、资产管理型信托、资产流动化型信托三类,资产运用类信托指受托人主动管理的信托类型,资产管理型信托指受托人依据委托人的指令对信托财产进行管理的信托(即事务管理型信托),资产流动化信托指通过设立信托促进资产的流动化,原始权益人借此进行财务调整与资金筹集的信托。受托规模上来看,资产管理型信托业务规模扩张显著,自2001年至2023年间,资产管理型信托业务规模由214.3万亿日元增至1277.6万亿日元,年均增速超50%;资产运用型、资产流动型信托业务规模持续低位徘徊,其中资产运用型业务由于受到金融危机等因素的影响,于2006年达到159.5万亿日元的高点后回落至120万亿左右的中枢,而资产流动型业务则呈现增长态势,截至2023年达到117万亿日元,约为2001年规模的6倍;此外,2008年起开始出现其他类型的信托业务,但至今规模较小。

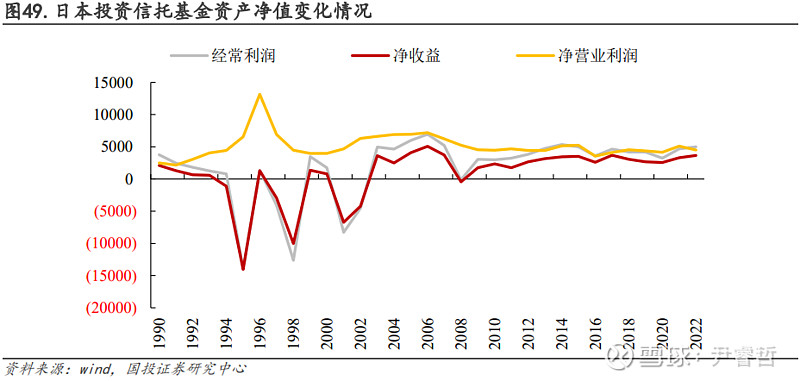

受股市房市暴跌影响,日本信托行业一度萎缩震荡。1990年时,行业经常利润、净收益、分别可达3754亿日元、2090亿日元,而至1995年时已分别降至-13944亿日元、-14039亿日元,5年来年均跌幅分别高达391%、313%,行业整体业绩严重下滑,面临巨额亏损。

泡沫破灭后数十年,日本投资信托业通过一系列安排实现结构性发展。

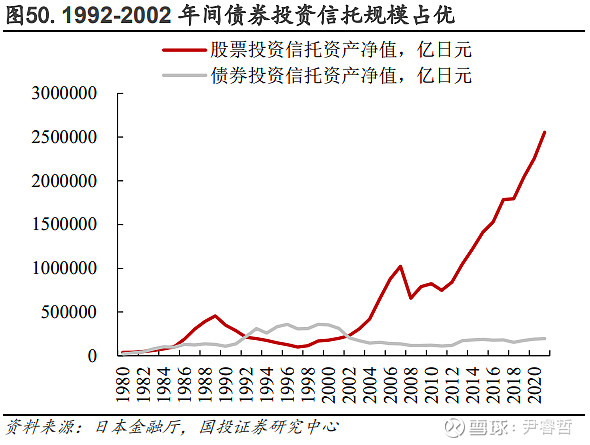

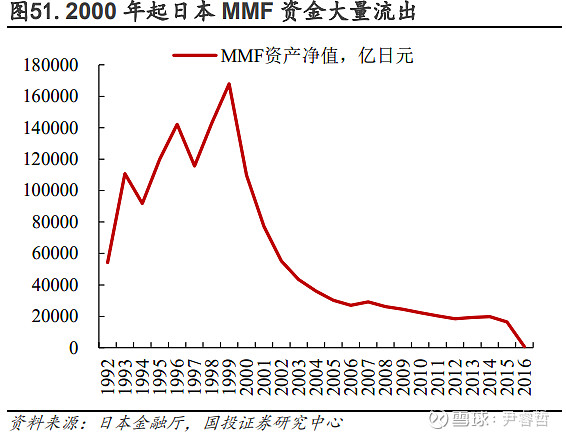

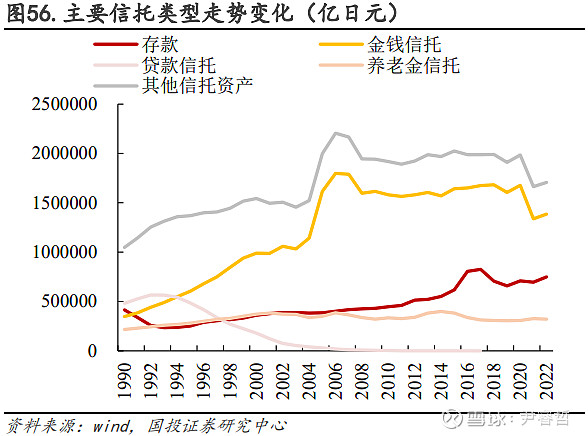

一方面,资金配置由权益转向固收。股价泡沫破灭后,投资者风险偏好普遍降低,投资信托基金资产配置偏好转向风险更低的固定收益类产品,股票投资信托规模减少,债券投资信托规模增加。自1992年日本开始发行MMF(货币市场基金)后,日本债券信托规模一度高于股票投资信托,直至21世纪初时资产净值占比高达66.48%。2000年8月起,受日本银行停止银行同业拆借零利率政策影响,MMF吸引力降低,带动整体债券信托规模开始回落,截至2002年,股票型信托规模重新超过债券投资信托规模,实现跨越式增长。

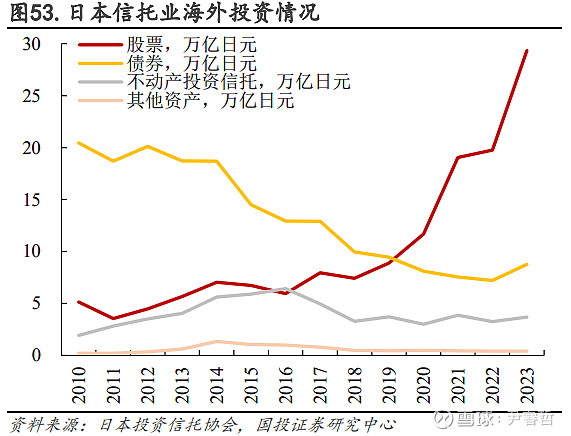

另一方面,增持国债及海外债券。日本信托业多倾向于增持较为稳健的国债并寻求海外市场机会,并相对降低对地方债、公司债及股票的投资规模。其中,在对海外证券的投资方面较长一段时间内以债券为主,截至2010年,日本信托业海外债券投资22.45万亿日元,占同期海外投资规模的73.8%。不过,海外股票投资自2011年起呈增量态势,直至2020年超过海外债券投资规模,达到11.69万亿日元。

除资金配置思路转变外,日本信托业还通过产品业态革新、降本增效等方式谋发展。

第一,资产流动型信托业务兴起,信托业务类型由以贷款信托为主转向多元化发展。20世纪80年代以来,日本贷款信托资金大量涌入房地产业与股市,在泡沫破灭后形成大量不良债权,且在届时使用的《贷款信托法》下存在到期保本付息压力。泡沫经济破灭以来,贷款信托规模逐渐下降,受资产价格暴跌影响,有价证券信托规模也有短暂的下降趋势。为改善贷款信托业务风险,拓展收入来源,信托业开始基于自身在房地产估值等方面的经验优势开展房地产资产证券化业务,在政府与业界的合力推动下,资产证券化信托业务不断丰富完善,得到流动化的底层不动产逐渐发展至租赁债权、票据债权、信贷债权等各类金钱债权。在此期间,信托业务格局也得到多元化发展,总括信托、投资信托有价证券、养老金信托等业务规模及占比得到了一定程度的发展。

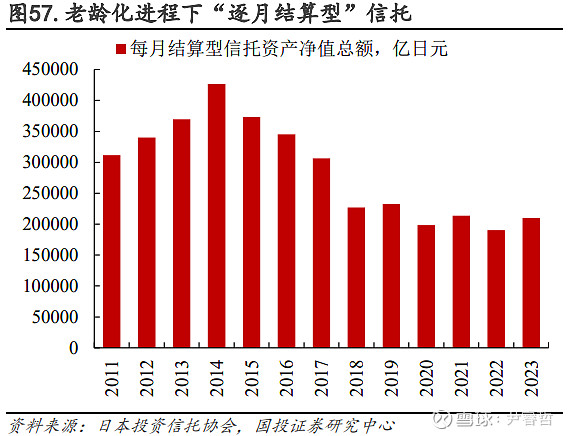

第二,基于人口老龄化趋势发展养老金投资,开发逐月决算产品新业态。老年人退休后的绝大部分定期收入源于养老金,具有月度现金流的补充需求。基于老龄客户增厚短期收入的特殊偏好,日本信托业创设出逐月决算型信托产品,根据月度净值逐月进行分红。在日本老龄化进程中,此类产品一度获得投资者追捧,规模一度扩张至2014年的42.67万亿日元,但由于此类模式不符合复利再投资规律,不利于投资期总收益的积累,近年来规模有所缩减,但近五年中枢规模仍维持在20万亿日元左右的水平。

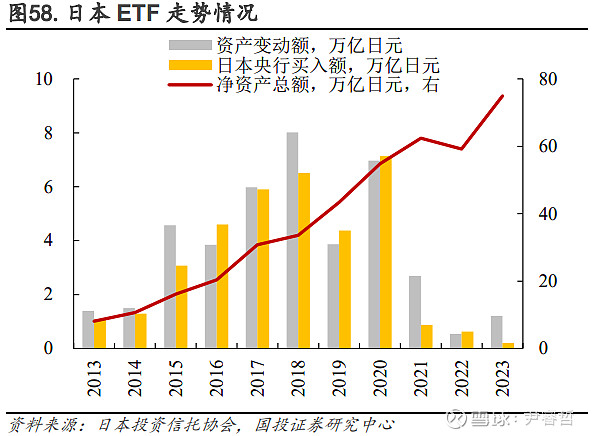

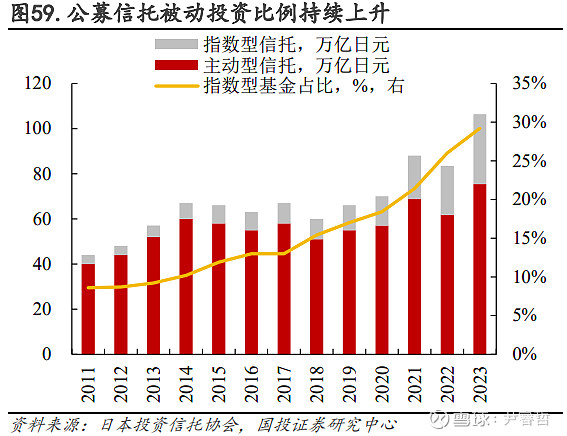

第三,随着日本央行ETF扩表,积极发展指数型基金。为助力日本经济走出通缩,日本央行行长黑田东彦于2013年任职后,在CME(Comprehensive Monetary Easing)量化宽松政策的基础上进一步提出QQE(Qualitative and Quantitative Ease),央行开始大规模买入ETF。2013至2018年间,日本央行持续加码买入ETF,买入额由1.1万亿日元大幅增长至6.5万亿日元,年均增幅高达48.7%。央行ETF扩表助力了日本股市的边际回暖,依托央行买入ETF的政策时机,信托业开始大力发展被动投资,推出指数型基金。2013至2023年十年内,公募信托业的指数型基金占比由9.2%增至29.2%,年均增幅达到12.4%。

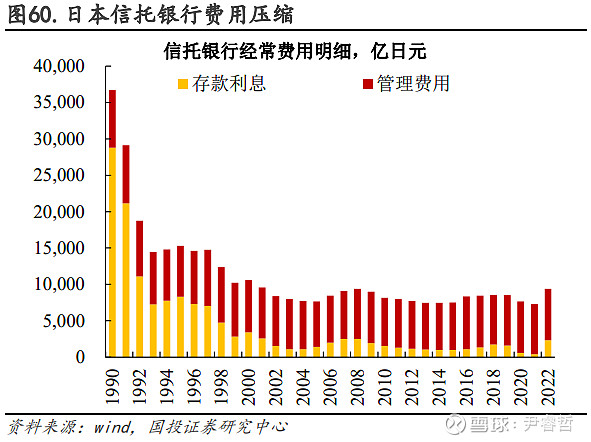

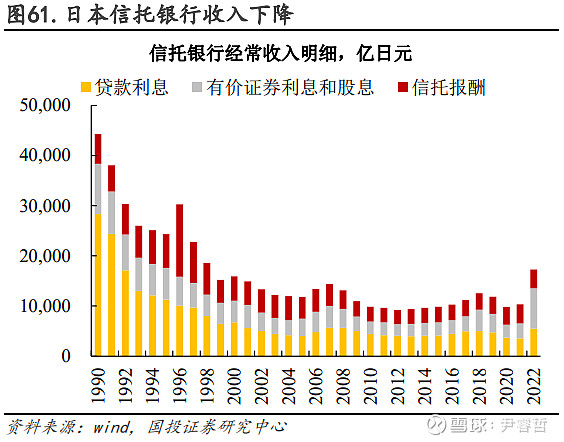

第四,费用端低成本运营,收入端调整费率结构,以管理费及佣金下调补偿产品收益,提高产品吸引力。在泡沫破裂与低收益率时期,为抵御市场震荡、缩减业务成本,日本信托银行(依据关于金融机构兼营信托业务的法律,获准兼营信托业务,并且以信托业务为主的银行)通过降低经常费用实现费用端的降本增效,自1990年以来,日本信托银行在低利率环境下不断降低存款利息,减少经常费用支出,但管理费用水平较为稳定,自1990年至2022年平均变动率仅有-0.27%。与此同时,行业收入也不断降低,其中贷款利息降幅最大,由1990年的2.83万亿日元降至2022年的0.55万亿日元,信托报酬也由1990年的5951亿日元降低至2002年的3746亿日元,主要原因系信托业下调管理费率及交易佣金,从而在一定程度上补偿收益,提高信托产品吸引力。

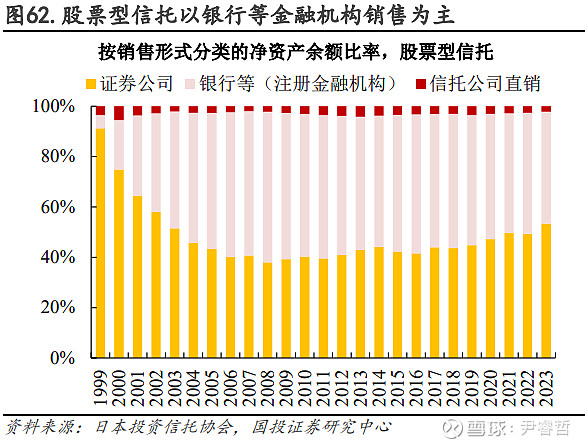

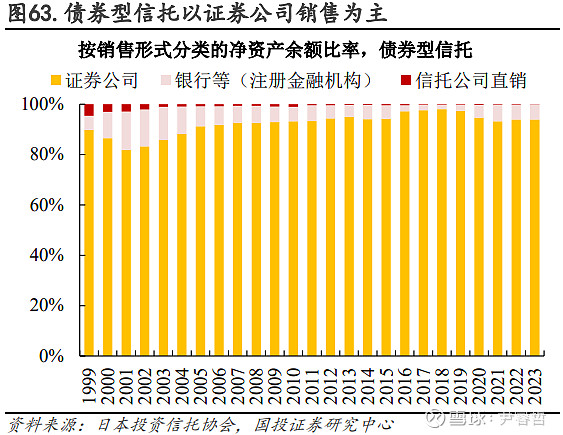

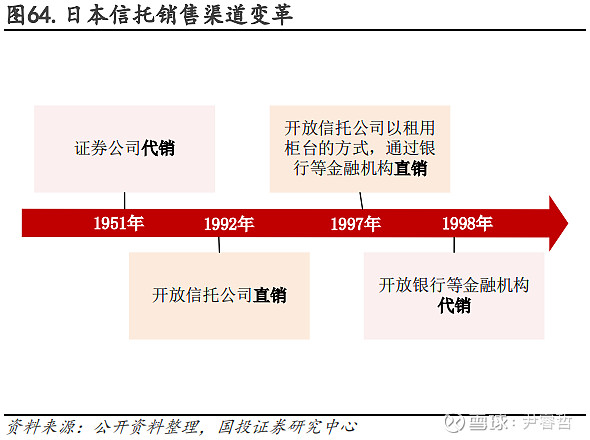

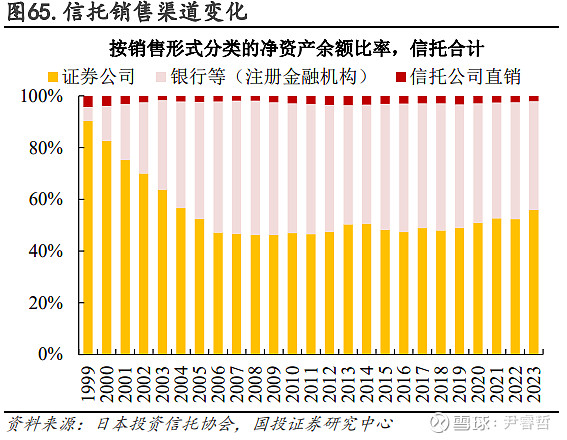

第五,销售渠道结构性多元化转型,开发信托产品市场拓展。过去较长时间中,日本信托产品完全依靠证券公司销售,销售渠道单一。进入20世纪90年代以来,在低迷的市场环境下,日本政府针对信托产品销售渠道实行了一系列多元化改革举措,分别于1992年、1997年、1998年放开了信托公司直销渠道,信托公司通过租借银行等金融机构柜台进行的直销渠道,以及银行、保险等金融机构的代销渠道。进入21世纪以来,证券公司销售占比逐步降低至50%左右的水平,银行等金融机构销售渠道则迅速扩展,近年来占比维持在45%左右。分产品类型来看,信托直销渠道与银行代销渠道主要以销售股票类信托产品为主,债权类信托产品则更多依靠证券公司代销。

第六,产品信息披露机制趋严,投资者保护力度提高。日本信托自1998年起实施强制审计制度,信托公司需依据《证券交易法》向公众披露经外部审计的信托资产资产负债表、损益表以及公司年报,以保护投资者利益,规范行业发展。

综上,为缓解经济繁荣发展阶段带来的超级通货膨胀,20世纪80年代末起,日本央行开始降温经济,刺破资产价格泡沫,进而通过下调银行存贷款利率、实施量化宽松等方式降息救市,日本由此开启了近30年的低利率时代。在长期低收益环境下,日本资管业依据自身资产负债端结构、业务模式等特点,探索出一系列应对措施。日本银行理财部门进行资产端结构调整,对内增配债券等有价证券,对外寻找高收益资产,并通过开展另类投资,拓展非息业务,发展养老产业等方式改善收入;保险资管机构通过增配有价证券,对内拉长国债久期,对外增持海外债券等方式,在保障避险需求的基础上实现收益的增厚,并依托下调产品预定利率、产品结构与渠道转型等方式进行降本增效;投资信托基金资金配置向固收类产品偏移,增持海外证券,进行信托类型多元化,发展资产流动型信托业务、指数基金等,并通过开放老年人偏好的逐月决算产品业态、降费减佣、加强监管等方式,提高信托产品吸引力。

[1]日本利率自上世纪90年代起大幅下行,2007年2月,日央行开始执行负利率,直至2024年3月19日宣布结束。

[2]GDP平减指数是指未剔除价格变动的GDP与剔除价格变动的GDP之比,即现价GDP(或称为名义GDP)与不变价GDP(或称为实际GDP)之比,公式为:GDP平减指数=现价GDP÷不变价GDP×100。据经济合作与发展组织数据,1974年日本实际GDP平减指数为0.67(2015年=1)。

[3]银发经济:又称老龄经济,指为老年人提供产品和服务的经济活动。

[4]主银行制度:公司以一家银行作为主要贷款行,并接受其金融信托及财务监控的银企结合制度。

[5]日本企业债有效收益率是ICE美国银行发布的日本企业指数追踪以日元计价的投资级企业、证券化和在欧洲债券或日本国内市场公开发行的抵押债券的有效收益率,其中有效收益率是假设债券投资者在收取息票后将款项进行再投资的收益率。

图21 资料来源:日本金融厅“不良债权”数据仅能够追溯至1998年,1998年之前的数据由文献引用:李小舟.日本银行业不良债权的形成、影响及处理分析[D].东北师范大学,2009.

表1 资料来源:整理于:吴宇.日本金融机构不良债权问题探析[D].河北大学,2000.

图30 资料来源:《2007年日本银行财务系统报告》来源:网页链接

[6]Fukunaga I, Kato N, Koeda J. Maturity Structure and Supply Factors in Japanese Government Bond Markets[J].IMES Discussion Paper Series, 2015.

图31 资料来源:Fukunaga I, Kato N, Koeda J. Maturity Structure and Supply Factors in Japanese Government Bond Markets[J].IMES Discussion Paper Series, 2015.

图32 资料来源:《2007年日本银行财务系统报告》来源:网页链接

[7] 邓宇.日本银行业发展困境与转型经验借鉴[J].国际金融,2023(07):41-47.

[8]孙少岩,逯家英.日本寿险业衰退原因探析[J].现代日本经济,2014(06):52-59.

[9]高原敏夫.金融ビッグバンによる現代金融システムの変容[J].香川大学経済政策研究,2007 (3):127-147.

[10]孙少岩,逯家英.日本寿险业衰退原因探析[J].现代日本经济,2014(06):52-59.

图35 资料来源:United Nations, Statistical Yearbook 2000;Swiss Re, Sigma, 1994-2004.

[11] 小藤康夫.寿险危机的本质[M].东京:东洋经济出版社,2011:56-60.

表2 资料来源:整理于:胡文富.日本人寿保险市场概况[J].保险研究,2001(01):46-48.

表3 资料来源:(1) Swiss Re, “Japan’s Insurance Markets:A Sea Changezz”, Sigma, No. 8/2000, p.21.

(2)寺岛美贵子.保险公司破产与保险消费者维权之平衡——以日本保险公司破产为中心[J].公司法律评论,2016,16(00):185-197.

(3)冯占军.日本保险公司破产风潮及启示[J].当代亚太,2005(07):49-53.

图40 资料来源:《2022年保险监测报告》来源:网页链接

表4 资料来源:郝玉江.日本七家寿险公司倒闭原因探析[J].首都经济贸易大学学报,2006(04):63-67.

本报告分析师

尹睿哲SAC执业证书编号:S1450523120003

李豫泽SAC执业证书编号:S1450523120004

胡依林 SAC执业证书编号:S1450524040005

特别提示:

本公众号不是国投证券股份有限公司(下称“国投证券”)研究报告的发布平台。本公众号只是转发国投证券已发布研究报告的部分观点,订阅者若使用本公众号所载资料,有可能会因缺乏对完整报告的了解或缺乏相关的解读而对资料中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义。

本公众号所载信息、意见不构成所述证券或金融工具买卖的出价或征价,评级、目标价、估值、盈利预测等分析判断亦不构成对具体证券或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。该等信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性、指导具体投资的操作意见,订阅者应当对本公众号中的信息和意见进行评估,根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。

国投证券对本公众号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本公众号所载资料所造成的任何后果,国投证券均不承担任何形式的责任。

本公众号所载内容仅供国投证券股份客户中的专业投资者参考,其他的任何读者在订阅本公众号前,请自行评估接收相关内容的适当性,国投证券不会因订阅本公众号的行为或者收到、阅读本公众号所载资料而视相关人员为专业投资者客户。

一般声明:

本公众号仅是转发国投证券已发布报告的部分观点,所载盈利预测、目标价格、评级、估值等观点的给予是基于一系列的假设和前提条件,订阅者只有在了解相关报告中的全部信息基础上,才可能对相关观点形成比较全面的认识。

本公众号所载资料较之国投证券正式发布的报告存在延时转发的情况,并有可能因报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效。本资料所载意见、评估及预测仅为报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。

本公众号所载资料涉及的证券或金融工具的价格走势可能受各种因素影响,过往的表现不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,国投证券可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的研究报告。国投证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同的假设和标准,采用不同的分析方法而口头或书面发表与本资料意见不一致的市场评论或交易观点。

本公众号及其推送内容的版权归国投证券所有,国投证券对本公众号及其推送内容保留一切法律权利。未经国投证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用,否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。