如果多年以后回头看,药明康德会成为一家好公司吗?

寻找这个问题的答案,我们似乎应该先回溯一段历史。

支撑药明系过往发展的支柱有三个:

1、持续场繁荣发展的全球创新药市场;

2、不断融入全球产业链并渴望获得更高价值的中国市场;

3、动态匹配公司所处环境的战略制定和管理能力;

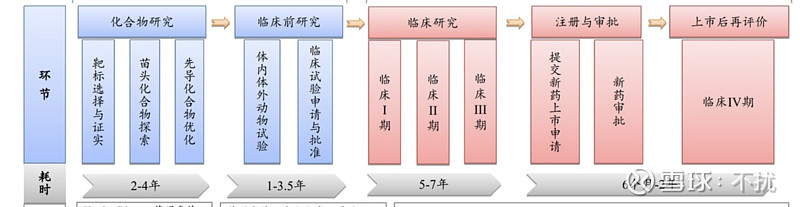

现代创新药企头上悬着一柄达摩克利斯之剑,这就是高起的经费和漫长的周期。用这个行业里通俗的话讲,一款创新药从想法到产品需要“两个10”,10亿经费和10年时间。10亿的花销相比较还是容易承受的,毕竟“能用钱解决的事情都不算事情”,可是10年的时间就要命的多了。药品不能像很多产品比如电子产品一样,可以快速的迭代升级或者将同一款产品分成高中低端,这样使用旧一代或不同价位段的消费者可以摊销掉同一系列产品在研发、生产、营销等整个周期中的不确定性和成本,而一款药品在这10年里风险只能一直累积,直到被允许投放到市场中才风险才能得到检验和释放,况且这也是有期限的,目前一款新药的专利保护期平均9年,过了这个期限,药企将会面对泼天而来的仿制药产能,利润断崖式下降,这是这个行业的属性决定,下图是创新药产生的流程,短时间内看不到更改的可能性。

但是创新药企这种艰难的的生存模式并非在雏形阶段就有的,而是伴随着创新药市场的蓬勃发展而发展来的。

现代创新药企起源于18世纪化学工业的发展,人们开始分离、提取、纯化天然动植物的有效成份作为药物:1804 年左右,Friedrich 从罂粟中分离出吗啡,发现可以用于镇痛;1820 年,Joseph 和 Pierre 从金鸡纳树皮中分离得到了奎宁,可用于治疗疟疾;1831 年,Heinrich 从颠茄类植物中分离出了阿托品,具有散瞳效应;1885 年,Nagai 从蛇麻黄中分离出麻黄素,当时主要用于扩瞳。 这种天然提取药物,产品的产量、保存、运输、销售等都有非常大的局限性。

19世纪后期伴随着化工产业的高速发展,有些化学和染料公司开始合成化学药品,现代制药真正开始发端。虽然药理学的理论、技术和产业规模不断发展,市场却越来越混乱。当初,药品不需要注册,不需要标明成分,市场上流行着各种包治百病而服用后效果了了的神药,被这种混乱状况折磨近半个世纪后,美国开始出现了全球第一个药品监管者——美国化学局,即FDA的前身,为了揭露“神药”的谎言,化学局的成员组织“敢死队”进行人体试药,经过数十年的斗争,最终让《纯净食品和药品法》在1906年获得通过,该法案规定药品需要达到USP规定的纯度,说明书上必须标明成分,自此神药的谎言不攻自破,各种神药最终退出历史的舞台。

20世纪初期,药品上市前依然不需要安全有效性评估,药品的安全性依然是一颗深埋的定时炸弹。在此期间,海洛因被不法商人当止咳镇痛的OTC卖,最终大量的患者被染上毒瘾;磺胺因为被发现有抗菌活性而被神话,最终导致了1937年的磺胺过量中毒事件,107名患者因此丧命。巨大的悲痛最终换来了变革,1938年6月,美国通过了《联邦食品药品和化妆品法》,自此,药品上市之前需要FDA的安全有效性评估,获得批准后才能上市。该法案的通过,开启了标准化制药的先河,小作坊做药的时代正式终结。

一个行业的蓬勃发展一定离不开规模效应,大规模的生产使单位产出成本大幅降低,成本大幅下降会刺激大规模的需求,更大规模的需求为公司敢于夸过大规模生产的投资门槛去追求更高的回报额创造条件,两者交互影响共同促进市场繁荣发展。

1928年,英国科学家弗莱明发现了青霉素并在二战期间开始量产,二战以后,抗生素被允许民用,此时规模生产出现,制药经济因抗生素的发展得到早期的繁荣。到50年代,第二代青霉素类抗生素、氯霉素、氨基糖苷类抗生素、大环内酯类抗生素、四环素类抗生素和多种疫苗相继被成功研发上市,人类的感染疾病得到了很大程度上的控制,婴儿死亡率大幅下降,结核病、白喉和肺炎等疾病不再是绝症,人均预期寿命得以大幅延长。不过因为青霉素没有专利,制药公司的利润在竞争中被限制,很多有实力的制药公司开始加大研发投入,布局创新药研发。从此创新药企的研发投入进入新阶段,虽然有起起伏伏,但总体来看药企的研发投入不断地增长并大幅高于世界经济的增长水平。根据PhRMA数据,1970年时,PhRMA成员内公司总处方药销售额为66.4亿美元,平均研发投入为销售额的9.3%,成功研发一个新药的平均成本只有1.79亿美元,而1990年,虽然总药品销售额达到583.3亿美元,但研发投入却增加到14.4%,成功研发一个新药的平均成本达到10亿美元。

所以创新药企会拼命追求规模,只有达到规模的某个阈值,有实力同时研发多种产品,才能依靠概率抵抗风险,避免突然消亡的厄运。即使这样,相较于其它行业,其大公司的数量众多且地位也是十分不稳定的。

在上世纪80年代初,美国最大的制药企业是默沙东、百时美、礼来、辉瑞,American Home Products(惠氏)、普强、先灵葆雅、施贵宝、史克贝克曼、强生和华纳兰伯特等,而欧洲最大的制药巨头则主要是汽巴-嘉基、葛兰素、Hoechst、Rhone-Poulenc、罗氏、拜耳、山德士、必成、勃林格殷格翰、先灵、阿斯特拉和法玛西亚等,80年代后期,百时美公司因为美国的篡改胶囊事件,OTC业务受到致命打击,施贵宝则创新药研发失败,业绩下滑,股票持续走低,两家公司为了摆脱困境走上了合并之路。同时期合并的还有必成集团和史克贝克曼,相比百时美施贵宝的合并,史克必成的交易额更大,但在合并过程中大量的业务被剥离出来,而且在合并之后,因为重磅炸弹西咪替丁遭到葛兰素的雷尼替丁和阿斯特拉的奥美拉唑的激烈竞争,销售额出现下滑被百时美施贵宝和葛兰素集团超越。默沙东因为有瓦格洛斯坐阵,研发部门非常高产,虽然其它制药巨头合并交易不断,但默沙东在1984-1998年间保持不败,连续十五次蝉联世界第一大制药巨头的桂冠。

90年代以后,化工行业出现周期性衰退,很多化工巨头为了谋取发展,把目光转向了制药,与此同时,多元化的制药巨头们看到高速发展的制药业务,也相继剥离了其它业务,把重心聚焦到制药。制药行业一时间大量的资本涌入,创新药的研发投入不断被拉高,投资并购也变得日趋火热。1995年,葛兰素收购威康,法玛西亚与普强合并,大规模交易的序幕正式拉开,在20世纪的最后5年里,制药巨头的资本交换高达3000多亿美元。1995年,葛兰素因为收购威康再次坐上了药界第二把交椅,法玛西亚因为与普强合并首次挤入榜单;1996年,业务遇到瓶颈的汽巴-嘉基与山德士合并(诺华),成为了全球第三大制药巨头;1998年,瑞典制药巨头阿斯特拉与英国捷利康强强联姻,首次进入世界前五;1999年,Rhne-Poulenc与Hoechst合并(安万特),保住了前十大制药巨头的地位,辉瑞收购华纳兰伯特,一鸣惊人地成为了世界第一大制药巨头;2000年,葛兰素威康与史克必成合并,再次夺回全球第二大制药巨头的地位。在跨世纪的5年间,制药巨头的资本交易异常活跃,大公司为了谋求发展积极并购,小公司为了不被收购而积极合并,经过一番资本重组,制药巨头的销售额规模大幅加大,排名顺序也发生了巨大的变化。2000年时,全球前十五大制药巨头分别是辉瑞、葛兰素史克、默沙东、阿斯利康、百时美施贵宝、诺华、强生、安万特、法玛西亚普强、惠氏、礼来、罗氏、雅培、先灵葆雅和拜耳。在这十年间,销售额增长最快的是辉瑞,在络活喜的助力下,该公司“砸锅卖铁”地收购了华纳兰伯特,排名从第14位跃升到第1位。默沙东因为研发不再像80年代那么高产,蝉联了15年的桂冠最终无法再次卫冕。阿斯利康因为有奥美拉唑的助力,成为了第四大制药巨头。百时美施贵宝公司虽然销售额也在增长,但排名依然下降了3位。因为大量的制药巨头相互合并,药品市场相比90年代更加集中,前十五大制药巨头的药品销售总额超过1800亿美元,占到全球药品总销售额的51.92%。

21世纪的前五年,交易与并购依然高度活跃,赛诺菲成功开发出氯吡格雷,并以小吃大吞掉了安万特而首次进入前十;罗氏因为生物药产品线爆发,排名持续上涨,全球最大的新兴生物科技公司安进,也因为重组促红素和重组粒细胞集落刺激因子日益走俏而榜上有名。阿斯利康因为奥美拉唑专利悬崖,排名下降了3位,百时美施贵宝下跌了5位,而安万特和法玛西亚因为被收购,消失在视野。随着合并的日益增加,2005年的药品市场进一步集中化,前十五大制药巨头的销售总额占全球药品销售总额的62.92%。2005年之后,全球药品市场集中度接近历史的极值,各国政府的反垄断调查日渐严格,大规模的合并潮有所下降。2010年之后,前十大制药巨头发起的合并或交易日渐减少,辉瑞收购阿斯利康和艾尔建都以失败而告终,大规模并购来自排名在十名开外的药企,如华生收购阿特维斯、收购森林实验室和收购艾尔建,武田收购奈科明等。在2010年-2015年间辉瑞两次大规模并购以失败而告终,因为专利悬崖,世界第一大制药巨头的桂冠被诺华摘走;大黑马吉里德,凭借索非布韦等丙肝药物管线直接“杀入”前十;诺和诺德的胰岛素生意做得风生水起,销售额飞速上涨,首次登榜;百时美施贵宝则继续“沉沦”,销售额排名一度下降到21位。武田因为创新药转型遇挫,消失在2015年的榜单之中。阿斯利康因为瑞舒伐他汀和埃索美拉唑的专利悬崖,排名下降4位,GSK在创新药领域鲜有突破,排名下降4位。雅培因为分家,销售额排名落到30以后,而艾伯维并未获得全部制药资产,虽然首次入榜,但未能进前十。2015年至2019年,诺华和辉瑞的总销售额都没有发生明显变化,辉瑞有弱小的优势再次登顶世界制药之巅,强生则是销售额增长最快的制药巨头,30年来首次挤进全球前三。罗氏继续走强,销售额排名首次进入前五,老牌制药巨头礼来,因为抗肿瘤药管线爆发,近三十年来首次进入前十。阿斯利康因为专利悬崖,销售额进一步下跌,20年来首次跌落前十。吉利德因为丙肝治疗的需求放缓,排名开始下滑。百时美施贵宝因为有阿哌沙班和纳武单抗的助力,销售额重回前十五。拜耳销售额虽然有所增长,但没有跑过“大盘”,排名在30年来首次跌落榜单。2020年全球新冠大流行,更对药企发生的深远的影响,以下是2023年全球药企销售额排名的概述:前十分别为辉瑞、艾伯维、强生、诺华、默沙东、罗氏、百时美施贵宝、阿斯利康、赛诺菲、葛兰素史克。

制药巨头排名的剧烈变化也从侧面反映出创新药行业模式带来的高不确定性!

市场除了撮合买、卖之外,最大的作用是提供分工协作。这是亚当斯密最伟大的洞见之一。有些你迫切需要的东西市场上早就有了,因为其他需求创造了这个市场,而有些你迫切需要却无法从市场上得到的,就是你或者别人该去创造的。小白鼠对于药企就属于前者,你总不能想象着药企随便从下水道或者阴暗的仓库里抓几只进行实验吧,普通老鼠的特征太复杂和多样了,实验中要控制的变量太多,不同老鼠的体质不同、携带的不同的细菌、病毒和寄生虫等等都会影响实验结果,以致不能从实验中得出有用的结论。实验室里的小鼠起源自家鼠。1907年,哈佛大学本科生克拉伦斯·库克·利特尔(Clarence Cook Little)在其导师指导下,开始研究小鼠皮毛颜色的遗传规律,即“什么颜色的小鼠能生出什么颜色的小小鼠”的问题。克拉伦斯用了两年时间培养,得到一对浅棕色皮毛的家鼠(浅棕色皮毛由隐性基因决定,这意味着这对小鼠是“纯种”,其后代只会是浅棕色)。之后的几年,他用这对小鼠的后代,有“兄弟姐妹”关系的小鼠,近亲繁殖,筛选强健的小鼠继续繁殖,如此重复。由于近亲繁殖,每一代小鼠的父母的基因组差异越来越小,小小鼠的基因也越来越统一。在繁育超过二十代小鼠之后,第一个纯系(近交品系)小鼠诞生了,还有一个奇怪的名字:dbr(后被更名为DBA)。近交品系小鼠的特点是:它们的基因组序列完全一致。所以使用这类小鼠做实验,会比较省心:不同的小鼠个体不易引发较大实验数据的偏差,能有效减少实验数量和变量波动,大幅提高实验的可重复性。有了这样的好处其他科学家也开始培养新小鼠。后来几年里,两个新品系小鼠先后诞生:一类是白色的纯系小鼠(BALB/c,1913年),用于行为学实验(这个可能就是我们常常提及的“小白鼠”的鼻祖了);另一类是基于前述两种小鼠的新品系(1920年)。1929年,克拉伦斯用募捐得来的5万美元,在缅因州的巴尔港创立了杰克森实验室(The Jackson Laboratory),当时实验室只有8名员工。1933年,杰克森实验室开始正式对外出售实验用纯系小鼠,成为世界上第一家卖实验小鼠的机构。得益于“卖小鼠”的生意,在此后的90年中,杰克森实验室的规模从9人,发展到现在的70多个团队,超过2200位员工,分布在美国三个州以及中国上海的四个研究所。随着科学研究和疾病模型需求日益翻新,杰克森实验室小鼠的品系数量也不断增多,目前已超过11000种。别以为杰克森实验室只是个“卖小鼠”的商人角色,在奠定现代医学奠定基础的过程中,这家实验室可是与有荣焉。科技史上一系列研究突破——包括26个诺贝尔奖在内——都与杰克森实验室有关。其中,1980年诺贝尔生理学或医学奖获奖者乔治·斯内尔教授(George Snell),就来自杰克森实验室。他对人体免疫系统组织相容性的探索,让器官移植成为可能。另外还有3位诺奖获得者,曾是杰克森实验室夏令营的毕业生;其余22项诺贝尔奖得主的研究中,也都使用了杰克森实验室提供的实验小鼠。这些工作包括了一些鼎鼎大名的研究,如哺乳动物的第一次骨髓移植、干细胞治疗和体外受精等。

随着医疗领域的市场规模逐步庞大,卖小鼠的也不止杰克森实验室一家,CRO行业的鼻祖查尔斯河实验室(Charles River Laboratories)也诞生于小老鼠的生意。1947年,为了满足查尔斯河两岸的哈佛大学、波士顿大学、布兰戴斯大学和麻省理工学院等著名大学对实验动物模型的需求,一位年轻的兽医亨利·福斯特(Henry Foster)从弗吉尼亚州的一家农场购买了1000只鼠笼,开始喂养实验用老鼠,他曾一人包揽了杂交、喂养、照顾和配送的工作。虽然经历了诸多的变迁,但它一直保留且持续加强的是动物模型业务,以此为基,成为了很多生物制药公司、政府机构、医院和学术机构使用的特种鼠和小鼠模型的最大供应商。

随着制药行业的发展,也催生出其它多样的分工。

1954年,药剂师出身的化学家昆兹(Wilhelm Kunz) 在合成抗生素药物时分离到一个副产物沙利度胺。随后意外发现,沙利度胺不但有镇静催眠作用,还能显著抑制孕妇的妊娠呕吐反应。西德格兰泰(Chemie Grünenthal)药厂便于1957年10月1日将沙利度胺以商品名“反应停”正式推向了市场,并随之展开了铺天盖地的夸大宣传,沙利度胺被描述成一个包治百病的“神奇药物”,一时间风靡欧洲、非洲、拉丁美洲、澳大利亚和亚洲(主要在日本和中国台湾地区)。药品生产厂家宣称沙利度胺是“没有任何副作用的抗妊娠反应药物”,反应停成为“孕妇的理想之选” (当时的广告语)。1960年,德国和澳大利亚的医生不约而同地注意到,一种罕见的新生儿畸形比率异常升高。这些畸形婴儿没有臂与腿,或是手和脚连在身体,如同海豹的肢体,因此被称作“海豹畸形儿”。1961年,澳大利亚悉尼市皇冠大街妇产医院医生麦克布里德(William McBride) 提出“反应停”是婴儿畸形的元凶!他向权威医学杂志《柳叶刀》写信报告了他们医院的4例海豹胎婴儿,母亲均有服用沙利度胺的历史。与此同时,德国汉堡大学的儿科主任兰兹(Widukind Lenz)博士,也怀疑到沙利度胺和海豹胎流行的关系,并展开了一些科学研究,从而把格兰泰公司告上法庭。1961年11月底,格兰泰公司迅速收回了市场上所有产品,这种药物不再允许销售,但1万多名海豹儿已经无法挽救,还有相当数量的婴儿胎死腹中;在欧洲大陆就有超过2000例婴儿死亡,超过10000例带有海豹肢畸形或相关异状的婴儿出生。“反应停”事件涉及46个国家和地区。而在美国,则是因为一位FDA的女官员凯尔西(Frances Oldham Kelsey),坚守本职,不让实验数据不足的沙利度胺进入美国,避免相同的悲剧在美国大范围发生,成为了美国英雄,1962年8月2日美国总统肯尼迪亲自为她颁发了“总统奖”,FDA也因而声名鹊起。

“反应停”事件直接推动了全球药物监管体系的改革,特别是在药物安全性评估和临床试验的严格性方面。美国随后在1962年通过了更为严格的药物监管法案,Kefauver-Harris修正案,所有在美国批准销售的药物都必须通过严格的科学研究证明是安全有效的,即药品上市前应该达到良好的安全标准,这个安全标准的基础必须基于科学数据,否定了过往仅凭医师个人的专业知识和经验,还有患者自我判断来鉴定新药品的安全性。

Kefauver-Harris修正案的标志性成果是第一次要求制药商在新药上市前必须向FDA提供经临床试验证明的药物安全性和有效性双重信息。修正案进一步将新药上市审批分成了两个环节。第一个环节是在新药动物试验结束后,为开展临床试验而进行申请和批准的环节,即研究性新药申请(investigational new drug,IND)。IND环节需要提交审查的内容包括药品的药理学研究和质量控制方法、临床前动物毒理试验结果,以及计划进行的人体临床试验方案。如果在提交后30天内没有收到FDA的反对意见,就可以开始进行临床试验。修正案的第二个环节是进一步明确规定了新药最终上市前必须做三期临床试验。一期试验是关于药物毒性耐受性和临床药理学试验;二期试验是关于疗效的初步探索研究;三期试验是关于疗效的确证研究。这就在法律制度上对新药临床试验的阶段和法制做出了明确的框架性规定,并沿用至今。

Kefauver-Harris修正案虽然使得创新药企的研发周期和研发成本大幅上升,但是60年代开始美国的医药市场却走出战争阴霾一派欣欣向荣,1965年美国通过了《社会保障修正案》,建立了医疗保险和医疗补助(Medicareand Medicaid)系统,医保慷慨地为公民健康作保障,也带动了美国整个国家对于制药行业的投入。从1966年到1982年,美国的卫生开支以平均每年13%的速度快速增长,同比的GDP增速才只有9.2%。药企有钱了,就会拼命搞研发。然而,药企的能力总归是有限的,清理和分析数据需要很强的专业知识,因此他们不得不向高校的生物实验室寻求帮助,1974年,制药公司Hoechst(已被赛诺菲收购)找到了Dennis Gillings,请求他帮助分析一款糖尿病药品的毒理作用。当时Dennis任美国北卡罗兰纳教堂山分校的生物统计教授,每天都在和数据打交道,对于这点要求简直易如反掌。当时的他还没有意识到,接下来政策会对制药行业发生多大的改变,但却敏锐地发现,专业的数据处理技能确实可以帮助药企更高效的运转,这是个不错的赚钱方式,所以,Dennis在高校实验室里开始承接更多类似的数据分析工作,和药企一直保持密切的合作,CRO 这种新的商业模式开始出现了雏形。

另一方面日益增长的卫生开支逐步加大了政府的负担。随着经济周期下行,政府不得不开始考虑控费。另外前文提到的Kefauver-Harris 修正案要求,仿制药即使是仿制其他已经被证明是安全有效的创新药,也必须从新进行药物临床安全性和有效性研究,使得仿制药公司投入成本高居不下,严重损害了仿制药公司生产仿制药的积极性,导致了许多创新药专利保护期届满却没有相应的仿制药出现的局面,市场上药品价格仍然长期居高不下。没有仿制药的竞争,创新药企也失去了创新的紧迫感,整个产业进入一个恶性循环,高昂的药品价格不仅使广大患者难以承受,也更加重了负荷难担的政府卫生保健系统。1980 年,共和党重新掌控参议院,来自犹他州代表创新药厂利益的保守共和党成员Orrin Hatch 成为参议院劳工委员会的主席。这个委员会对 FDA 和药品审批程序进行司法管辖,因此决定此项改革是否应作为一个优先解决的问题,成了他的职责所在。直到 1984 年春天,Hatch 才成功说服国会和公众,使他们认可这项议案的必要性。Hatch 找到了有意愿的盟友,代表仿制药厂利益的来自加利福尼亚州的自由民主党众议员HenryA. Waxman,他也是白宫卫生小组委员会的主席。二人都明白,让各利益相关方达成一致的唯一方式,就是把创新药厂商和仿制药厂商聚在一起达成共识:只有合作,才有利可得。最终,在两个人和产业界的紧密合作和共同努力下,1984年9月24日,时任美国总统里根签署了《药品价格竞争与专利期补偿法案》(Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act),即俗称的“Hatch-Waxman法案”,也就是以法案的两位提案人命名。这部法案的出台,一方面提升了美国仿制药公司的竞争能力;另一方面,大幅缩减了消费者的药品费用支出负担;同时,药品创新得到了有效的保护。

Hatch-Waxman法案包含如下三个方面内容:

第一,专利保护期补偿,即通过延长专利保护期来弥补FDA对新药申请(NDA)常规审批所损失的时间,使得致力于新药研发的创新药企业能够获得充分保护,以达到促进创新的目的。

第二,增设Bolar例外条款(又称“试验豁免例外”条款),以提前启动仿制,保证仿制药及时上市。

第三,通过专利链接制度加快仿制药上市。

通过设立药品注册与专利之间的衔接渠道来增进制药行业竞争,最终促进新药和仿制药共存发展。这个法案的推出,标志着美国的医药行业进入了逐步成熟的竞争序列,也意味着创新药企要加快速度搞研发,以便留出更多的市场独占期。从此,创新药企逐渐开始将临床、研发、甚至生产外包,以提高研发效率,缩短研发周期,CRO行业登场的机会到了。

1982年,Dennis从学校离开,正式成立Quintiles Transnational(昆泰)。同一年,精鼎和PRA成立。当时精鼎和昆泰一样,只服务美国的药企,而PRA更小,只做数据管理的业务。1985年,PPD在美国马里兰成立。987年,Covance成立,当时仅为康宁公司一个部门。截止到90年初,几位最重要的角色都相继成立,轰轰烈烈拉开了CRO繁荣发展的大幕。

随着“Hatch-Waxman法案”的推出和 90 年代到来的专利悬崖,西方国家开始了轰轰烈烈的“降药价”阶段,过惯了好日子的大药企也开始品尝到生活的艰辛,开始缩减研发开支,“优化”研发人员。一位名叫约翰 J 鲍德温的化学家,接受了老东家默克的提前退休奖金,然后拿着这笔奖金开了一家专门做药物发现的 CRO 公司——美国药典。创业之初,老约翰去哥伦比亚大学招了几个博士来搬砖,其中有一个中国人叫李革,就是现在药明系的大 BOSS。美国药典的药物发现技术在当年算是黑科技,很快就拿下了很多药企外包合同,不到三年就在纳斯达克上市。这时候,美国的 CRO 公司终于发现了自己其实做的是“人才套利”的生意,于是开始去印度和东欧寻找更便宜的打工人。但鲍德温和李革却独具慧眼的看上了中国,而且选择了无锡作为“中国药典”的根据地,不过愚蠢的董事会拒绝了他们的提议,于是这两位直接抛售了股票,和无锡太湖水集团合资成立了药明康德。

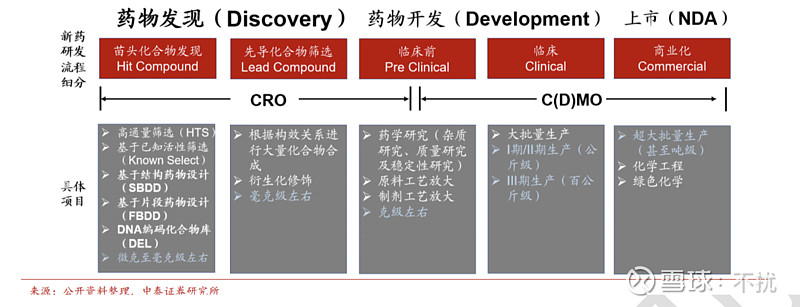

药明康德正式登场,但在进一步了解药明之前,我们先说一说CRO企业各个领域的业务是什么。

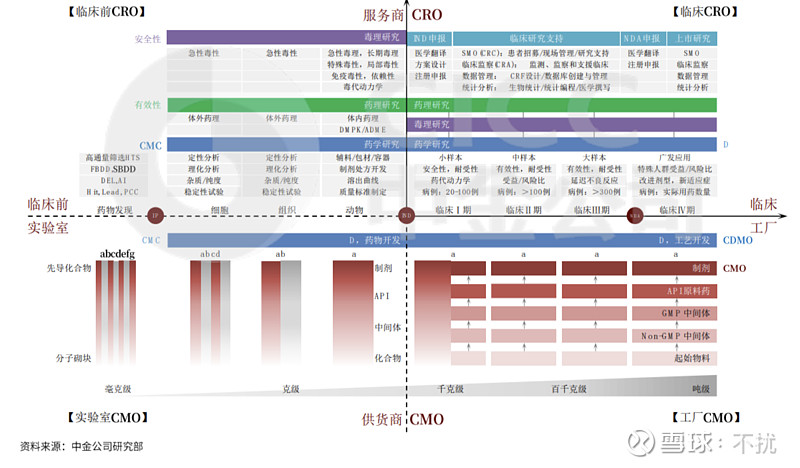

首先是CRO的临床前研究业务。临床前研究处于新药研发的中期,起到了承上启下的作用。临床前评价研究一般涵盖生物分析研究、安全及毒理学研究、药物代谢和药代动力学研究(DMPK)及体外和体内疗效研究。

这一阶段的研发重点主要集中在 CMC 和安全性评价两个领域。CMC 这块比较分散,基本上是药企医学部和 CRO 的基本操作,大家都是顺手就做了。 但安评就不同了,安评的全称是非临床药物安全性评价(Discovery and Safety Assessment),简称 DSA,这是创新药进入临床的最后一步,每个国家都有复杂的法律法规和审批流程。对于各家药企来说,都是非常让人头疼的苦差事,所以这是整个药品研发领域外包率最高的细分环节,外包比例超过 7 成。 这个生意有2个明显的特点:

1.几乎所有成本都无法从规模成长中享受边际的质的下降。安评的成本可以分为做实验人、被实验的动物(尤其是猴子)、达到标准的实验室。生意越好,需要的做实验的人员就越多,需要养更多的动物(饲养成本包括养殖场所、饲料、养殖人员等相应的养殖费用也会更多),实验室的面积也要更大,也就是说成本与生意的规模几乎同比例上升。 2.区域性明显。A地点的实验室不能服务于距离A较远的(尤其跨国)B地点的客户。因为做安评的新药药品毒性未知,跨境运输难度大,另外各地的监管不同,本地的公司更能取得本地监管的信任。

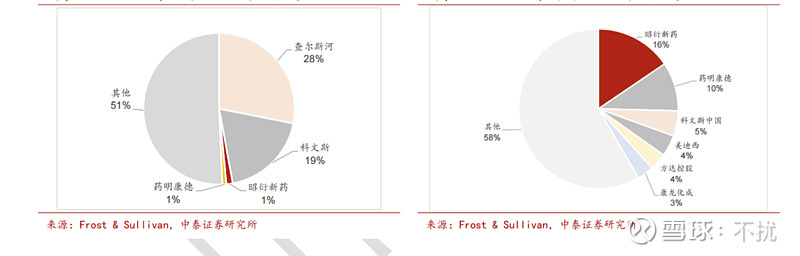

具有这样特点的生意,先发优势很明显,天花板明确,行业格局清晰。 所以DSA 行业的竞争格局就比 CRO 行业的大多数细分领域要好。查尔斯河和科文斯(实验美控)直接砍下一半的市场,昭衍新药以 1%的市场份额排名世界第三,中国第一。

临床前实验业务的下游就是临床实验,CRO企业的另一个领域。

临床 CRO 顾名思义,主要是帮助药企完成临床试验,就是给猴子用完药发现效果和安全性都还不错后,就在病人的身上试,需要和医生以及病人打交道。为了方便客户,临床 CRO 通常也会包办后续的工艺研究、注册申报、药物生产以及药物上市后再评价等工作。临床试验大多是由 PI(学术带头人)也就是大医生牵头,涉及到技术层面的不多,拼的是医生资源和以及人力规模。2003年,经国家食品药品监督管理总局局务会审议通过,《药物临床试验质量管理规范》(以下简称《规范》)于6月正式发布。根据《规范》规定,临床试验申办者可委托合同研究组织执行临床试验中的某些工作和任务,这在法规上肯定了CRO公司在新药研发中的作用和地位。该《规范》于同年9月正式施行,为我国CRO行业发展提供了基石。康龙化成、睿智化学、美迪西、润东医药、博腾股份等一众领先企业便是在这一时期兴起。我国的CRO行业也正式从蛮荒进入了快速发展期。 我国临床试验 CRO 的竞争格局 总体是外资占优 国内的临床试验 CRO 主要分为三个层次:

1.外资国际临床 CRO:如昆泰(IQVIA)、科文斯、精鼎、PPD 等。

2.国内较规范的临床 CRO:如泰格医药、方恩医药、康德弘翼(药明康德子公司)等。

3.大量的小型临床 CRO,行业分散度较高。

为什么在临床 CRO 领域,外资仍有优势呢?核心原因是工资高,福利好。另外,全球临床开发阶段的研发开支占据整体医药研发开支的比重却是最大的,所以全球前十的 CRO 企业当中,除了查尔斯河,大家都做临床试验业务。和临床前业务不同,临床业务有很强的在岸性,在中国做临床就是为了在中国上市。所以临床 CRO 的驱动力来自内需,只需要看中国药监局批准的药品临床申请就可以了。国际多中心是临床 CRO 未来的发展趋势。国际多中心临床试验各方面要求都相对较高,经费要充足,管理也会更严格。 这也是国内的临床 CRO 企业未来突破的方向。 加入 ICH 后,我国逐步转化和实施国际最高技术标准和指南,提高申报注册资料的质量,提升对国际临床数据认可度。在补齐法规等方面的短板后,我国临床 CRO 市场有望真正走向国际化,逐步成为重要的国际临床试验中心。 在此契机下,头部 CRO 企业将充分受益。而愈发严苛的质量标准将会迫使小型 CRO 公司被并购或消失。与此同时,大量 CRO 企业正在寻求海外并购,来打开国际市场,药明康德就是一个榜样。

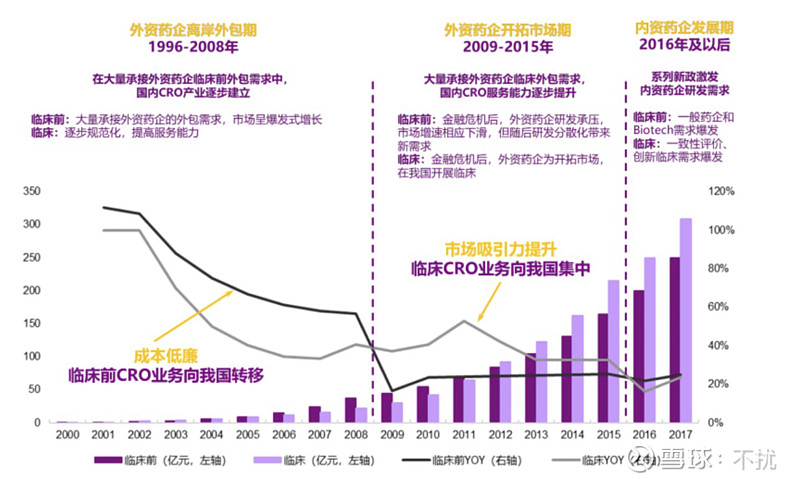

现在我们说回到文章的主角,药明康德。前面提到,鲍德温和李革回国创建了药明康德,这一年是2000年,最初只有700平米实验室和四名员工。我们可以将2000年以后做为中国本土CRO企业的萌芽期,除了药明康德,一众目前都是响当当的本土CRO企业都相继在这几年成立。2002年,惠欣白手起家,与5名员工在张江一间十几平方米的实验室里开始创业,他创立的尚华医学最终也成为中国CRO的耀眼明星。同年,王廷春在广州成立了博济医药。2004年,在圣地亚哥的生物圈子已经呆了8年的楼柏良回国创业,在北京成立了一家叫做康龙化成的公司,做化学合成,当时,五个人以及一间很小的实验室就是康龙化成的全部。同期成立的还有泰格医药和美迪西,这两家公司也随后成长为CRO领域的领军企业。

2007年,经过几年的发展后,药明康德已经发展成为科研团队超过2100人的企业,拥有80多家客户,包括全球前十位的医药公司,这一年,药明康德在纽交所成功上市,并且在全球同行业排名第14。上市一年后,药明康德以1.51亿美元的价格收购美国实验室服务公司AppTec。药明康德的英文名叫 Wuxi AppTec。其中的 AppTec 就是药明 2008 年收购的AppTec实验室。这笔收购现在看来意义重大,可以算是药明王朝的基石,但收购的时间点太差了,在经济危机的大背景下,药明康德订单锐减,股价暴跌。 2010 年 4 月,查尔斯河宣布以 16 亿美元的天价收购药明康德。后来被查尔斯河的大股东,来自华尔街的恶婆婆棒打鸳鸯。药明拿着 3000 万美元“分手费”挺过了最艰难的时候。

药明康德开始并不做临床前和临床实验业务,而是靠着药物发现起步的,而且在这一CRO细分领域表现十分出众,2017 年时,药明康德的药物发现收入就已经超过了查尔斯河,成为全球第一。那什么是药物发现?前面提到过,19 世纪以前人们使用的药物多来自于自然界的天然产物,如从植物中分离得到吗啡、奎宁等;20 世纪初开始人工合成一些药物,如阿司匹林、巴比妥等;20 世纪 30-50 年代,药理学的完善使药物筛选的速度加快,大量新药得到发现,如抗生素、维生素、磺胺类等;60-80 年代,结构生物学的发展使人们对蛋白质等的分子结构认识加深,进入基于结构的药物分子理性设计时期,此阶段发现了 β 受体阻断剂、抗组胺、抗病毒等药物。80年代以后,现代分子生物学科得到发展,加之组合化学、高通量筛选等新技术出现,基于靶点的新药发现逐渐成为主流。对于一个药物靶点来说,首先需要找到一个能对该靶点有作用的东西,就像对于一个锁孔来说,要打造一个完美契合的钥匙。 第一步就是要找到一个整体形状比较契合的模子,模子的筛选就如同大海捞针,需要从海量的化合物库中找到一批对目标靶点有一定作用的分子,得到的这些分子称为苗头(Hit)化合物。 第二步是优化,因为苗头化合物有很多性质不满足一个上市药物的需求,需要根据相关的知识经验对苗头化合物进行改造,并进行各项成药性 (DMPK) 的研究最终确定临床前候选化合物(PreClinical Candidate,PCC)。 以上两步是药物发现的阶段。

目前在国内提供药物发现服务的重点公司有药明康德、药明生物、康龙化成、维亚生物、药石科技、成都先导等,其中康龙化成、维亚生物涵盖传统新药研发相关服务,药明生物专注大分子药物开发,药石科技给国际药企卖拼装新药的乐高玩具(分子砌块),成都先导则有着国内最大的 DEL 库。看起来各个企业在药物发现上有技术路线之争,而实质上技术上的最大分歧在上游的药企那里,CRO是高级搬砖企业,技术壁垒并不是最大的壁垒,理论上哪家企业养得起更多的人、有更大的实验室帮助到上游的药企做实验哪家企业就厉害, 药明就是人最多覆盖技术面最广的,所以药明在新药发现领域最为全面,从传统的 FBDD、SBDD 到 HTS、DEL 库等,提供各种路线的服务。

在同类企业中能发展出这样的能力需要同时满足三个条件:

一、恰当的环境和时机;

二、正确的商业战略;

三、管理能力;

药明这三点全部都占了!

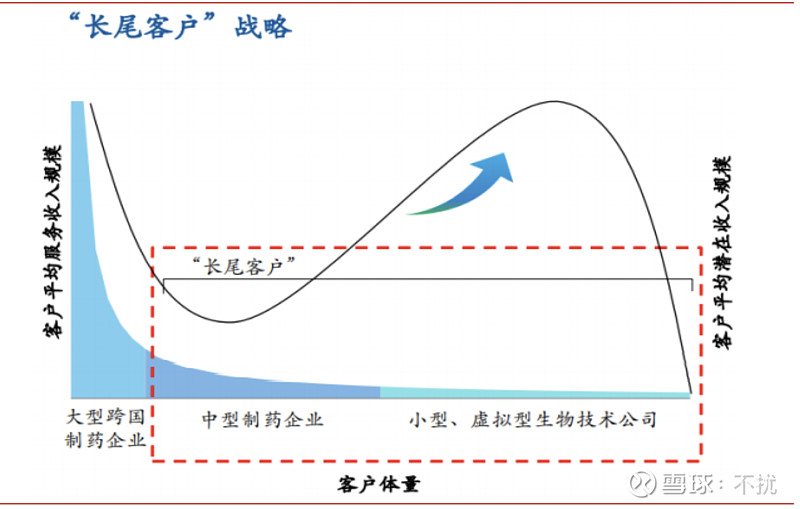

第一点放到后面讲中美的竞争、合作和冲突时再详细说。先说第二点,药明的战略。药明的战略有两点,第一个是“长尾战略”,什么是“长尾战略”?药明康德在2023年报中的一句话阐述的很清楚,“2023 年,公司新增客户超过 1,200 家,过去 12 个月服务的活跃客户超过 6,000 家……公司持续实施长尾战略并不断提高大药企份额”,就是公司在不断稳固服务大顾客大药企的同时,兼容并蓄的服务了众多初创性甚至是虚拟性的Biotech企业,这些 Biotech 就是对于新技术最敏感的公司,甚至很多 Biotech 本身就是基于一个新的技术建立的,服务这些客户,药明就始终走在技术的最前沿。

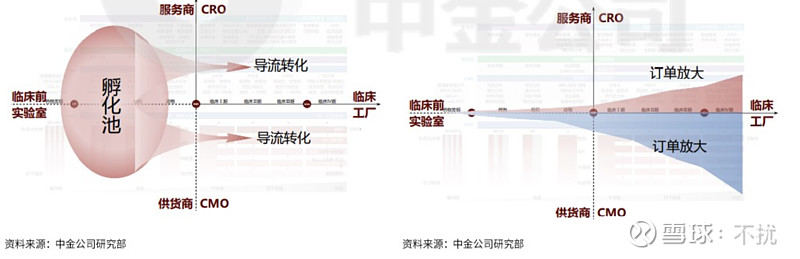

那他给这些大大小小的药企都提供什么服务呢?这就是药明的的第二个战略“CRDMO业务模式”或者称之为“CXO模式”,依然用2023年报中的一段话阐述,“公司是为数不多的一体化、端到端的研发服务平台,能够顺应药物研发价值链,从早期药物发现阶段开始为客户提供服务,并在客户项目不断推进的过程中,从“跟随项目发展”到“跟随药物分子发展”,不断扩大服务,获得持续的增长…为全球医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、精准医疗研发、测试和生产等领域。 ”,一句话就是承接上游药企的生产外包了。

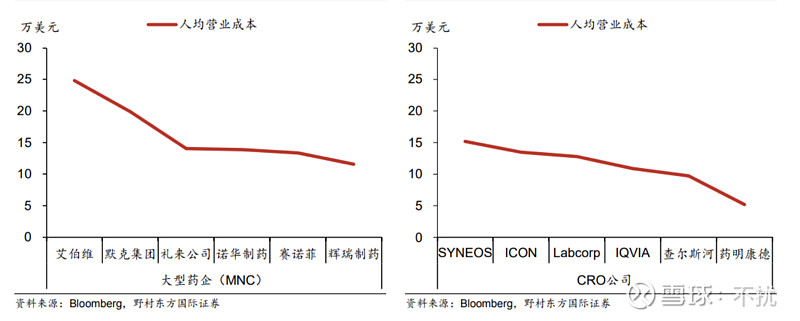

对于跨国药企(MNC)来说,选择 CXO 主要是为了降低研发生产成本。将生产环节外包可使原研药的生产成本由原来的 30%降低到 15%,同时,CXO 可以让大药企对于产能的调配更为灵活,减少固定资产投资。 而对于 Biotech 来说,CXO 就是为他们量身定做的,对于Biotech 有着极强的吸引力,尤其是赶时间的那种,新兴的 Biotech 会将一半以上的生产业务进行外包, Gilead(吉利德)就是研发靠 CRO,生产靠 CDMO,成长为全球创新药巨头。而对药明来说,“一体化,端到端”的战略可以让药明康德在一个项目上的收益成几何倍数的放大。在药物发现阶段,一个项目的收益在百万级别,而进入到商业化生产,收益就是亿级的。

凭借着上述战略部署,药明系迅速成长为全球CXO的领导者。但是,任何战略本身没有好坏之分,只有合适与不合适的区别,那么在什么情况下,这两个战略就不合适或者说不成立了呢?依然放到后面讲中美的竞争、合作和冲突时再详细说。 下面再谈一谈什么样的管理能力可以使该战略落地和发挥效力?首先,以工作和任务为中心的职能制结构和团队是承担此种战略的理想的组织形式,实际上公司采用的也是以流程划分的事业部制。

其次,公司有一套管理规模众多的客户和与之对应的各种各样繁杂事件进程的信息系统,虽然说管理工具不能替代管理工作本身,但“工欲善其事必先利其器”,善于运用好的工具也是管理能力优秀的一种体现。

最后,你要留的住人,要么靠情要么靠钱,归根结底还是靠钱,或者说靠分钱分出竞争力。上海有家老牌 CRO 公司,当年和药明本在伯仲之间,紧跟着药明上了美股,但是这家企业在股权激励上始终弄不清楚,结果底下员工最终作鸟兽散,现在的市值连药明的零头都不到。还有一个著名的反例,就是借壳百花村上市的华威医药,华威的董事长本以为财富自由了,结果连人身自由都没了,整个公司也就此沉沦。同样的,管理与战略一样—制定战略本身也是管理的一部分内容—任何管理方式本身都没有好坏之分,只是与战略的匹配与否,那在什么条件下这样的管理就不匹配了呢?

我们谈谈最后一部分,药明当前的最大难题—中美的竞争合作与冲突!

中美关系是未来世界秩序的最重大挑战之一,或者就是最重大的挑战没有之一。在这个问题上,美国目前显然是更焦虑的一方—虽然焦虑的未必是正确的。我摘抄一段美国主流媒体的文章以说明这种焦虑。“现在,几乎任何带有“中国先进”亦或者是“中国追赶”字样的东西都会在美国的政治体系中引发恐惧反应。美国国会已采取行动,强制出售中国拥有的社交媒体应用程序TikTok;一些州寻求限制拥有美国土地的中国个人或实体,以及在美国大学工作的中国研究人员;美国联邦政府禁止某些中国科技公司在美国的市场竞争。这些措施都有美国国家安全的理由,基本很难权衡每一项措施的必要性。当你焦虑不安的时候,一切都是威胁。今年1月,佛罗里达州参议员里克·斯科特提出了一项禁止进口中国大蒜的立法,他认为中国大蒜可能对美国国家安全构成威胁,理由是有报道称中国大蒜使用人类排泄物为肥料。最近,参议员汤姆·科顿和众议员埃莉斯·斯特凡尼克提出了一项法案,禁止国防部与总部位于美国的家教公司Tutor.com签订合同,理由是该公司被总部位于香港的投资公司春华资本集团收购,对国家安全构成威胁。他们的理由是,这可能会让中国gov通过后门,获得使用该公司服务的美国military人员的辅导课程和个人信息,该法案没有提到Tutor.com的学生数据存放在美国,它自愿接受美国联邦外国投资委员会的安全审查,也没有提到它与美国政府协调,建立了额外的数据安全保护级别,该法案也没有具体说明中国将如何获取Tutor.com的数据,以及中国获取美国军事人员辅导课程信息的实际用途…”

美国的民主党和共和党在很多问题上意见并不一致,但在很长一段时间里,他们在以下问题上意见一致:自由贸易越多越好。现在,他们的共识恰恰相反:对中国的自由贸易走得太远了。拜登总统刚刚宣布计划对中国制造的某些产品征收新的高额关税,包括对电动汽车征收 100% 的关税。他将特朗普政府时期开始实施的政策升级,标志着对主导美国政策制定近半个世纪的正统经济理论的果断否定。什么是美国的正统经济?自 20 世纪 80 年代以来,美国的经济政策在很大程度上一直遵循着这样一种信念,即允许货币和商品尽可能少地流动,会让每个人过得更好。在这一点上达成的共识是如此之大,以至于它和其他一些自由市场的信条一起被称为 "华盛顿共识"。(你可能知道 "华盛顿共识 "的其他名称,包括新自由主义和里根经济学)。根据这种思维方式,自由贸易不仅能让各国变得富有,还能让世界变得更加和平,因为各国因共同的经济命运而联系在一起,不敢相互发动战争。世界也将变得更加民主,因为经济自由化将带来政治自由。这种想法指导了 20 世纪 90 年代和 21 世纪初达成的贸易协议,包括 1994 年的《北美自由贸易协定》和 2001 年允许中国加入世界贸易组织的决定。第一次重大转变发生在 2016 年,当时唐纳德-特朗普(Donald Trump)登上了总统宝座,部分原因是他抨击北美自由贸易协定(NAFTA),攻击美国领导人将工作机会转移到海外。同年,一篇具有里程碑意义的论文发表,该论文显示,与中国的自由贸易导致 100 多万美国制造业工人失业,全国各地的工厂小镇陷入一片废墟--这种现象被称为 "中国冲击"。COVID 进一步破坏了 "华盛顿共识",因为美国在几十年来一直任由制造业产能向海外转移,现在发现自己几乎完全依赖其他国家提供像口罩这样的基本用品和半导体这样的关键产品。这些转变加强了全球化和自由放任资本主义批评者的地位。在拜登担任总统的最初几年,美国贸易代表凯瑟琳-戴(Katherine Tai)等贸易怀疑论者与财政部长珍妮特-耶伦(Janet Yellen)等贸易热衷者经常发生冲突。拜登默默地保留了特朗普对中国征收的关税(拜登本人在竞选时曾对此表示谴责),但他的经济议程主要集中在促进国内清洁能源产业的发展上,同时,我们也在大力推进清洁能源,如今我国已成为世界上最大的电动汽车生产国,每年生产数百万辆高品质、超低价格的汽车。我们的电动汽车大量涌入美国,对于努力降低通胀和排放的美国政府来说,似乎是个好消息。但它也可能摧毁美国的汽车工业,破坏集中在关键摇摆州的高薪工作的重要来源,更有甚者,中国目前生产的太阳能电池板和锂离子电池占全球供应量的绝大部分,美国认为这将破坏美国的新兴产业,这就引出了上面提到的提高关税的事情。按照美国自己的话说就是“美国奉行的是 "去风险 "政策,而不是“脱钩政策”。”这就是美国现在的问题:不是是否限制自由贸易,而是在哪里限制、如何限制和限制多少?这与我们不久前生活的世界相比,是一个非常大的变化,这种变化的确切后果需要多年才能显现出来,但它们肯定也同样巨大。

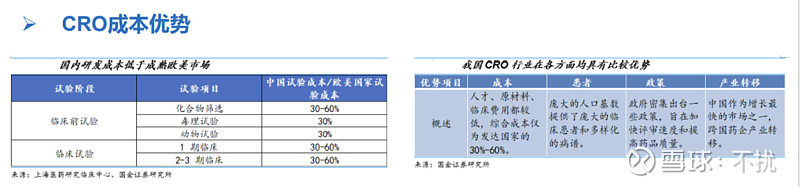

这个问题对药明也适用,因为一份可能会限制药明发展甚至生存的所谓《生物安全法案》有可能成为美国的法律。简单来说,《生物安全法案》要求凡是与药明继续做生意的药企,今后都不能获得政府的任何支持。那美国的焦虑为何会蔓延到CXO产业上来呢?之前用了大量篇幅说明CXO领域是创新药市场繁荣发展和劳动分工的产物,其趋势是从低价值(卖老鼠开始)逐渐演化到高价值(从投资到研发、生产一体化),如果你站在当下CXO企业的角度看创新药这个市场,你会发现,真正外包出去的似乎只有“创意”这一件事情,虽然创意仍然是整个产业链最有价值的那一部分,但其它部分的价值已可分庭抗礼了。退回到20多年前,国际上更看好印度CRO的发展,因为印度的制药业领先中国,而且临床试验的成本极低,母语上是英语,在 2010 年之前,印度 CRO 也的确领先中国。但是,我们后发而先致,反倒在该领域不仅成为全球的领先者而且依然保持着最大的发展潜力和速度。

我们有着更高速的经济发展和生活水平的大幅提高,我们有着产业链区位优势,我们有着工程师的红利,又或者和印度相比,中国一大优势在于女性的就业水平高,CRO 行业大量需要耐心细致的人才,女性对比男性更有优势。总之中国 CRO 行业的崛起,并不单是因为便宜,而是既优秀且便宜。

所以美国又把焦虑的目光投到这一行业并采取了行动,那他的行动对药明影响大吗?

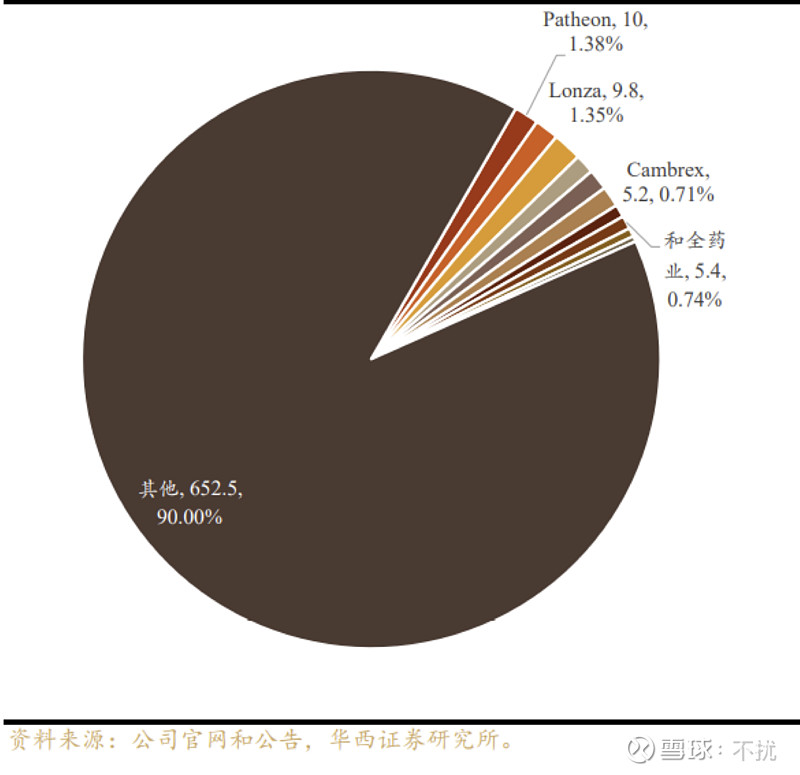

前文说过,一家公司发展的核心原因是企业战略、管理与所处的环境最一致的互相匹配,而药明做到了,要看美国的行动对药明的影响大不大,就只看对药明当前的战略影响有多大。这里再赘述一下药明的战略,其第一个战略是“长尾战略”,即兼容并蓄的服务不仅少数头部药企,更涵盖了6000多家中小型甚至是虚拟型的bioteck企业,该战略使得药明在技术上相对与竞争对手而言,既全面又能持续保持领先。其第二个战略“一体化,端到端”使得药明在规模和利润方面快速且成倍的增长的同时创造了服务更多顾客的能力,增加了已服务顾客的粘性。两个战略互相促进,使得药明带领中国CXO企业不断打破该领域已有的认知规律持续发展,药明自身也一度成为全球CXO最有价值的企业。但是,糟糕的事情是,对于“长尾战略”而言,药明2023年60%以上的客户来自美国,75%以上的客户来自欧美。西方仍然是创新药市场的最终要的发动机,短期不可改变。西方的客户会不会更理性的面对情绪化的舆论环境?有可能,但更大的概率是他们也属于情绪化的环境的一部分,是焦虑的源头!而对第二个战略,一体化的服务虽然使规模、利润大幅增加,但是如果一旦遇到市场低迷的时候,生产方面的折旧和人员调配的不灵活都会给企业带来比其它类型CRO公司更大的成本压力,如果低迷是周期性的还好,如果低迷是短期不可逆转的话,该战略会使公司面对难上加难的挑战!最后还有一个隐形的影响就是资本市场,我们说过CXO企业的一个核心竞争力在于员工的数量和质量并举,要维持人员的竞争力必须依靠资本市场对公司乐观且逐渐推高的股票定价上的股权激励,但从实际情况看,主流资本在逃离药明,这种打击是严厉的。资本市场对公司的另一方面决定性的助力是推动了公司的扩张速度,使得公司在未来的市场格局中占据有利的位置,回顾每个CXO明星企业的发展史其本质都是借助资本的并购、并购、并购,建厂、建厂、建厂的抢占地盘式的快速扩张史,药明也不例外。面对突忽其来的外部打击,药明有抵御冲击的护城河吗?结论是,难言乐观!全球CXO行业起步发展历史较短,整体的市场格局还没有确立,下图是小分子CDMO企业的竞争格局状况:

而中国也仅是刚刚在产业链中建立起微弱的优势,行业里任何一家企业环顾四周都会发现是强敌环伺的状况,稍不留神都有可能因成本、技术、人员、市场等方面原因被对手痛击被顾客抛弃,当顾客感到你的不确定性增加,所有虎视眈眈的同行,不单是欧美的老牌企业,还有周边韩国、印度,就连我们本土这帮如雨后春笋般冒出来的同行们都会伺机而动。再看回国内,因为我们CRO领域的发展领先于创新药领域的发展,药明没有一个深厚的创新药国内市场作为缓冲用的“大后方”。

药明像历史上的刘邦,一路快马扬鞭攻占了长安,还没来得及站稳脚跟便转眼却要面对生死未卜的“鸿门宴”。药明也会像刘邦那样逆转乾坤吗?有可能,至少我们从感情上希望是这样。国家层面也许会有反制措施,药明可能像当年的华为一样突然掏出了自研的芯片和操作系统这样的东西,惊掉别人的下巴。不过作为一个普通的投资者,我们只能从不确定性当中寻找确定性,而不是创造确定性,我们不能拉把椅子坐下去参加牌局,我们只能站到旁边安静的看着,这既是这个职业无聊之处,也是这是职业有趣的地方,就看你喜欢哪样的生活了!