公共事业涨价潮,让我对相关板块的公司燃起了兴趣。对定居上海,往来北京出差比较频繁的人来说,京沪高铁肯定要分析关注。

一、个人点评

1.1、综合评价

京沪高铁贯穿东部沿海发达地区的核心城市,也是运输量最高的区段之一,并与多个铁路线路衔接,长达1318公里,占全国高铁盈利里程的57%。

公司另一大资产包京福铁路安徽公司,所管辖的安徽段同样是区域性交通节点,通行车次众多。因此线路的区位、客流量优势与线路的排他性,是保证京沪高铁盈利能力的主要竞争力。

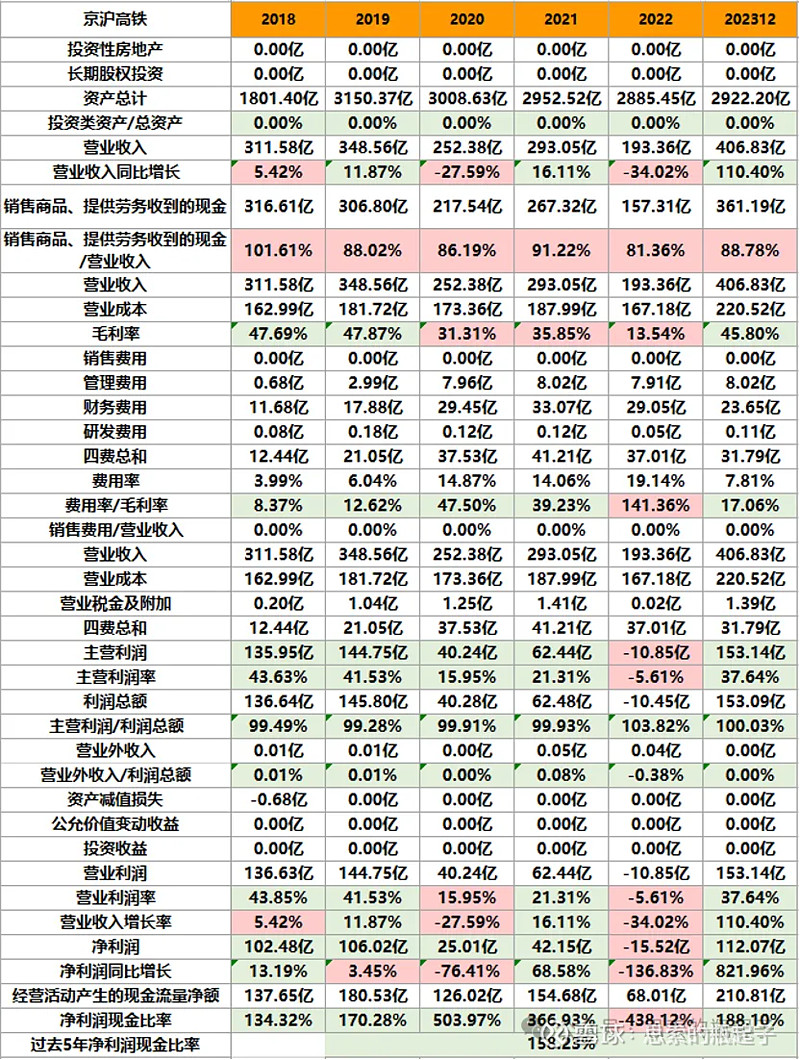

1.2、财报数据简表

二、企业质量与财报分析

2.1、我对高铁的看法

研究京沪高铁前,我们首先要对高铁行业现状有个认识。

铁路系统归国铁集团管理,根据2023年业绩,国铁集团总营收1.25万亿元,净利润33亿元,利润水平创新高;资产端总资产9.35万亿元,总负债6.13万亿元,全国运营铁路里程15.9万公里,其中高铁4.5万公里;投资端2023年完成固定资产投资7645亿元,继续保持7.5%的投资增速。

所以从整体来看,铁路行业本身并不赚钱,利润微薄,将33亿净利润指标和6.13万亿负债、7645亿新增投资做对比,想要靠盈利偿还债务,还不知道猴年马月。

当然看待铁路建设要从更高的视角纵览全局,经济学中有个概念叫做“外部性”,外部性出现在有溢出效应的地方,当某一活动造成的影响溢出到活动核心之外时,就会产生外部性。外部性有正有负,对其他事物产生积极影响,就被称为正外部性。

高铁建设丰富了人们出行选择,缩短了出行时间,为其他各行各业的发展创造了极大的便利,这就是它虽然不赚钱,但却为全社会提供正外部性的价值。

想我当年还在华润工作时,负责操盘嘉兴南湖天地项目,每天早上赶高铁从上海到嘉兴,也就半个小时车程,晚上下班再回上海,没有高铁大发展这种跨城市工作模式根本无法实现。

铁路行业利润微薄的另一面,是绝大多数线路处于亏损运营状态。按网上资料,4.5万公里的高铁线路中,仅有2300公里处于盈利状态,其余全部亏损,具体来看盈利线路只有6条,分别为京沪、京津、沪杭、沪宁、宁杭、广深港,除京沪线外,其余均为短途线路,因此虽然铁路系统不赚钱,投资价值较低,但我们投资它最赚钱的那部分资产即可。

2.2、京沪高铁运营模式与财报分析

高铁建设属于重资产基础设施投资,对GDP的拉动效应明显,过去20年中国高铁飞速发展,2003年-2010年是高铁建设的起步阶段,确定了以高速铁路为主要铁路发展方向,规划了以“四横四纵”为骨架的高铁网络;2011年至今,高铁行业年化增速高达18%,开始建设更密集的“八横八纵”高铁路网,每年新增投资维持在8000亿左右,依然处于快速发展阶段。

据我在建设圈朋友的了解,由于高铁常年不赚钱,本来投资降速是大概率事件,但为了支撑经济发展,靠铁路投资拉动GDP,且是否开通高铁对地方发展影响极大,因此近些年高铁新增投资始终不见下滑。

要知道高铁的建设成本较高,1公里的综合建设成本可能要2亿上下,且高铁是耗电大户,建成后的运营成本同样不低。国内绝大多数城市之间的高铁线路,在平日里的上座率均不高,又不能停运,经常是空车运营,所以单看这个行业真是个亏本买卖。

但高铁出行极为便利,老百姓享受到了实惠,因此高铁客运占比快速提升至如今的30%左右,未来还有进一步提高空间,现有线路的潜力提升空间还比较大。说句题外话,高铁大发展受伤最大的是公路客运,记得小时候上大学,总去公路客运站坐长途大巴去学校,据说现在公路客运站都没多少人了,客运市场份额从55%下滑到了18%,毕竟高铁准时、舒适的乘坐体验,都是客车所无法比拟的。

我们无需研究那些亏本的高铁线路,何时能够盈利,只需要盯着最赚钱的线路,京沪高铁投资即可,换句话说,如果京沪高铁都没投资价值,那趁早赶紧放弃这个行业。

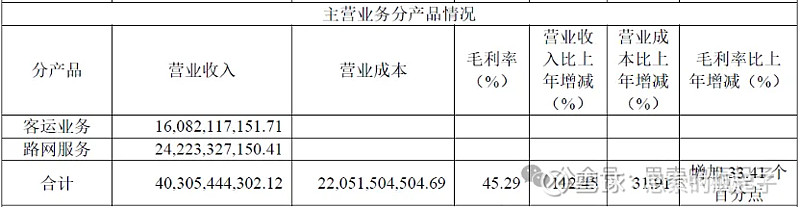

当前高铁线路的运营模式,大多采用委托运输“管运分离”的模式,也被称为“网运分离”,就是将高铁运输分为客运业务和路网服务两大块。

客运业务:为乘坐担当列客车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款,京沪高铁将运输管理委托给了沿线的北京局、济南局和上海局,向其支付委托运输管理费用。

路网服务:其他铁路运输企业担当列车在本公司及子公司控制的高速铁路上运行时,向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。这里指的说白了,就是本身不属于京沪高铁,却借用线路行驶的其他列车,要向京沪高铁公司支付使用费用。

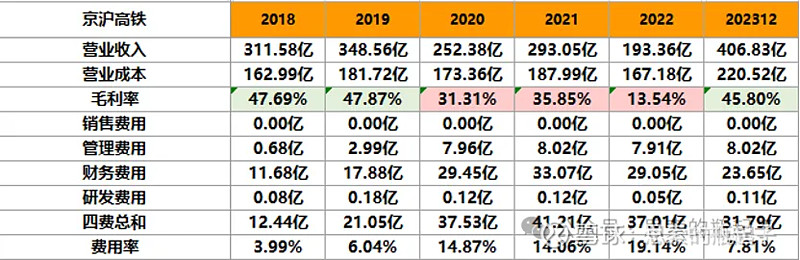

京沪高铁2023年客运业务收入160亿,路网服务收入242亿,整体毛利率达到45.29%,营业利润率37.64%,还是非常非常赚钱的,要知道我之前分析的比亚迪,营业利润率不到6%。

一个公共产品如果具有被需要和难以替代两大属性后,往往就会面临价格管制。从收入端来看,客运业务的收入主要由旅客票价构成,而基础票价之前由铁路总公司主导,现在则随着定价改革,定价权下放各地铁路局,毕竟不同时间段开行的列车成本相似,但上座率往往天差地别,因此针对客流量进行价格浮动调节也就顺理成章了。

京沪高铁于20年12月开始施行浮动票价机制,其中商务座只涨不降,第七档最高涨幅超过30%,一等座和二等座前两档票价下调,第三档几乎不变,从第四档开始同样涨价,到第七档,二等座票价涨幅接近20%。就像飞机一样,你要在冷门时间坐车,票价可以打折,而热门时间就必须加价,非常的市场化。

分析京沪高铁的一大初衷,就是源自近两年兴起的公用事业涨价潮。原来我们国家提供的公共服务,基本都是成本价甚至亏本价运行,让利于民助力经济发展,当然,补贴公共服务的资金,有一大部分来自于土地出让收入,来自于房地产市场。现在这个凤凰变成了土鸡,不再下金蛋了,各地就只能勒紧裤腰带过日子,减少补贴,那些公用事业企业就以涨价应对。

从我国高铁票价的绝对值来看,仅为日本欧洲等发达国家的四分之一左右,与航空出行方式来比,一般高铁二等座每公里票价约0.5元,而飞机则是1元/公里,高铁更准时且可接打电话,都是飞机出行不具备的优势,因此未来依然拥有较大的涨价空间。

收入端除了客运收入外,还有路网收入,跨线列车在京沪铁路线上运行时,需要支付固定费用,可以理解为过路费,这部分收入由铁路总公司主导定价,受日均列车通过量的影响。

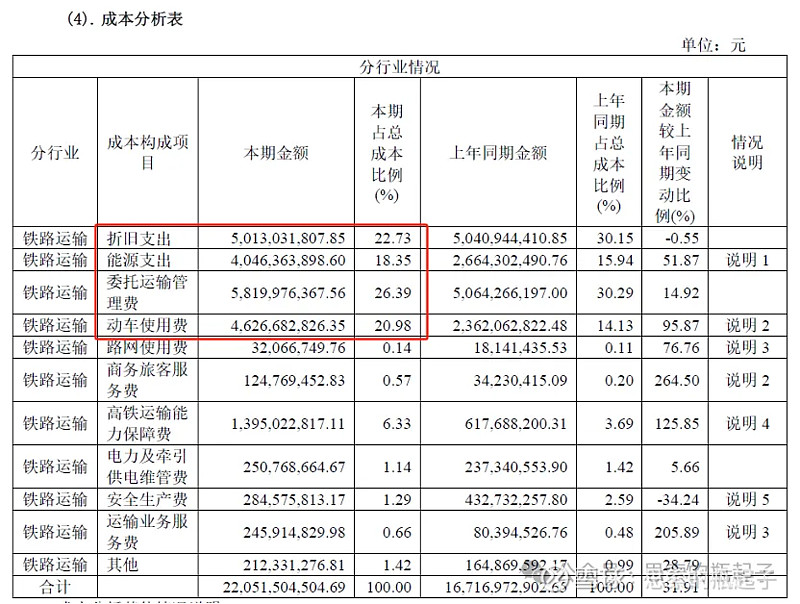

从成本端来看,固定资产折旧、能源电力费用、委托运输管理费和动车使用费,是京沪高铁最大的四项成本来源。

可以看到路网使用费占比极低,这也是京沪高铁列车全在本线上运行的优势。但拥有铁路线就代表固定资产较高,每年要承受高额的折旧支出,不过其实这部分成本并非真实发生,也是公司现金流较好的原因。

高铁运行比较费电,因此能源支出也是一大项,这部分钱包括牵引维护运营费用,付给了中铁电气化局集团,运输管理费则是付给了各地铁路局,他们负责设备维护与旅客服务,最后一项是动车使用费。所以大多数高铁不赚钱,主要就是这三项刚性固定成本支出+路网费用几乎是固定的,只要上座率不高,列车空跑,就要赔钱。

京沪高铁可以赚钱,也是因为客座率比较高,能够达到80%左右,相当于传统公司的产能利用率较高。并且不用支付路网费用,反而向各借道车辆收取大量的过路费,从而维持利润水平。

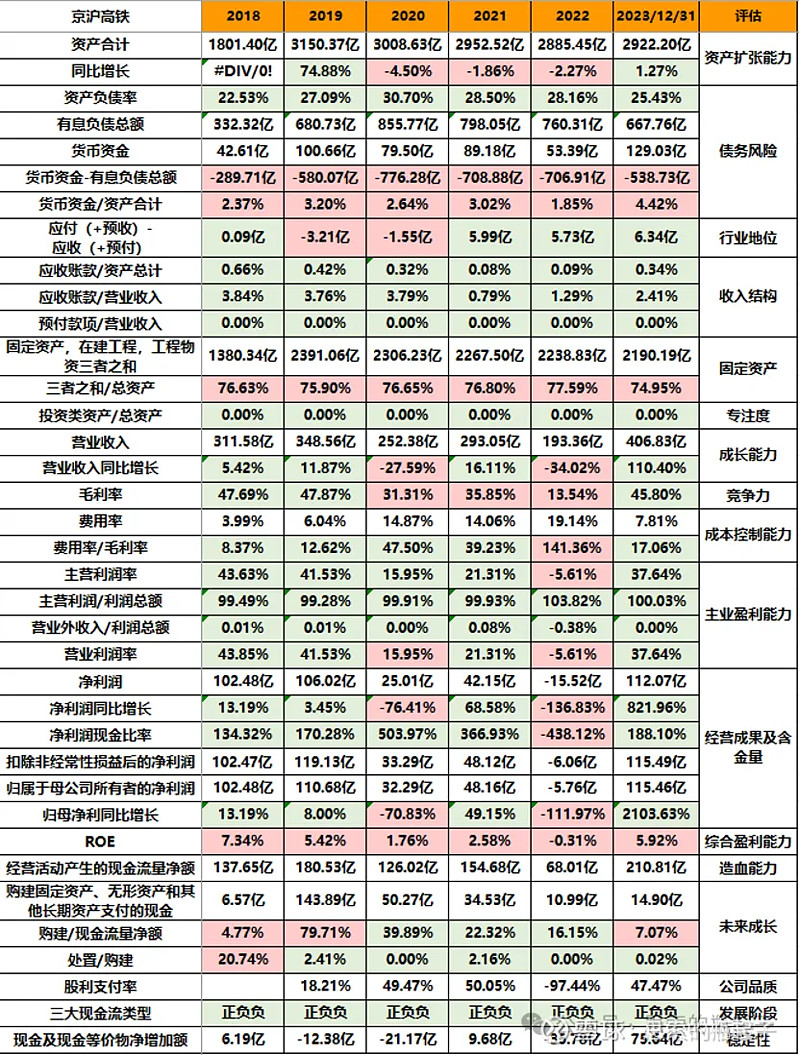

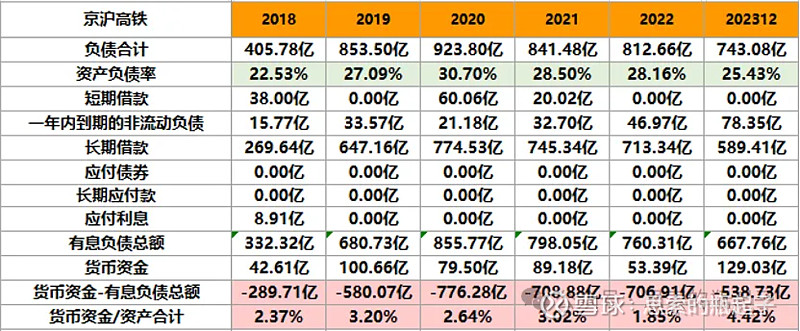

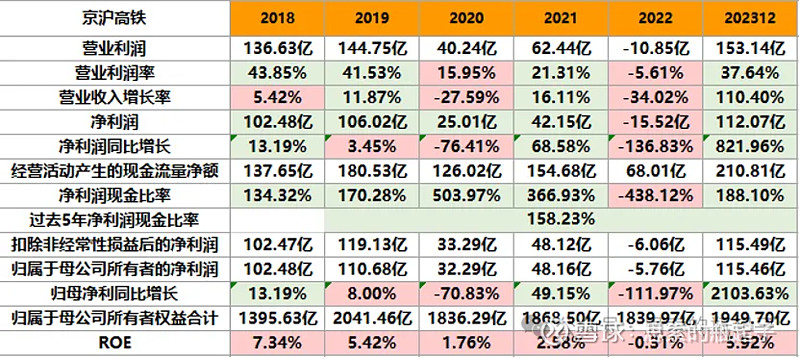

我们再来整体看一下公司财报指标。首先资产端相对稳定,甚至总资产逐年减少,这是因为公司75%左右的资产,都是铁路线等固定资产,每年计提折旧费用,因此固定资产随着折旧计提而不断减少。但需要注意,铁路线依然如故可一点没少,我查了一下路基和铁路线的折旧年限高达100年,使用年限则更久,所以未来随着折旧越来越多,折旧金额不断减少,反而会提升公司的净利润水平(不会提升自由现金流)。

公司除了固定资产,剩余大部分都是有息负债,每年偿还当年的建设贷款,只要现金可以支付财务利息、股利并偿还贷款,就不需要留太多在账面,因此公司货币资金不多但够用,至少铁路公司不会有债务违约风险。2023年公司偿还了100亿有息负债,照这个趋势,未来财务费用会越来越少。

抛开疫情三年不谈,公司的毛利率大约在47%左右,特别是20年开始执行了浮动票价制度,我相信京沪高铁今年的毛利率,还会进一步提升,甚至超过2019年的水平。

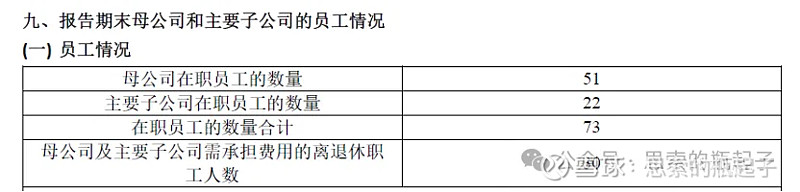

没有销售费用的公司我还是第一次见,可见公司的生意模式是顶级的。管理费用大涨,我特意查了一下,主要是公司将无形资产摊销计入了管理费用。京沪高铁是轻资产运营的典范,公司固定资产很多,但在职员工只有73人,这也是上市公司中,我见到过员工最少的了,因此人员开支成本极低,哪怕养了30个离退休人员,负担也不重。作为对比,想想许多国企,离退休职工工资是一项沉重的成本压力,这种轻资产运营的模式是非常棒的。

那么维护一条1300多公里长的铁路线,怎么可能只靠73个人呢?答案是公司将成本都放到了营运成本当中。比如支付给各地方铁路局的运输管理费,就包含了列车的开行成本,支付的能源费用,包含了维修成本等等,其余各项人员支出与成本费用,也都按照铁总规定结算,因此京沪高铁公司真正做到了不养人。

财务费用是公司费用支出的大项,主要是偿还早年的建设贷款利息,2020年财务费用上涨是因为公司收购了京福线安徽公司的资产。财务费用高也是许多公用事业类公司的特点,前期大量资本开支,后期用收款慢慢偿还,未来随着折旧和利息的减少,会逐步释放利润。

由于每年有大量的折旧和少量摊销,因此公司经营活动现金流较好,赚的都是真钱,只是由于固定资产过高,因此ROE指标一直不高。

公司每年大约有60亿的折旧和摊销,这部分虽算作费用,但其实并未支出,后续计算自由现金流时可以加回。

除此之外公司每年偿还贷款本金,支付股利,因此筹资活动现金不断流出,只要经营现金流可以覆盖即可。

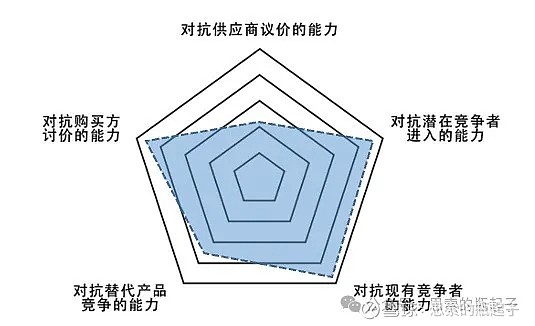

2.3、核心竞争力分析

通过波特五力模型,我们可以分析一家企业的竞争优势。对于京沪高铁来说,其供应商为各地方铁路局和铁路电力公司,定价模式为铁路总公司确定,比如基础设施设备维护和车站旅客服务费,每年按照6.275%的比例增长执行,因此它对抗供应商议价的能力一般。

由于线路的排他性,不会再建另一条京沪高铁了,因此公司潜在竞争者进入壁垒极高,现有竞争者应该算是普速铁路,跟高铁也完全没有可比性,因此公司竞争力极强。

高铁的替代品主要是公路客运和航空运输,近些年来客运汽车的市场份额不断被高铁挤占,因为高铁更舒适且便利,因此未来客运还会进一步下滑。

对于航空客运,飞机速度更快,而高铁更便捷,因此考虑登机时长和机场的距离,高铁在2小时内行程具有优势,4小时内行程与飞机差不多,而大于4小时的远途出行,飞机更具备优势。

从价格来讲,飞机票往往贵于高铁票,因此高铁从价格上具备优势,从使用场景来说,高铁准时可靠,可以接打电话,而飞机经常晚点,不能打电话。所以整体看下来,航空和高铁各具优势,相互替代关系较低。

这一点从高铁市场占有率不断上升,但航空市场市占率并未下降可以看出。高铁挤占的是普速铁路和长途客运的市场,航空出行保持稳定,因此虽然二者存在替代关系,但只要高铁票价比机票更低,就有一定的竞争抗力。

最后对抗购买方的议价能力,旅客无法决定高铁票价,因此京沪高铁在这方面同样具备优势,毕竟这是一个销售费用为0的公司。

综合看下来,京沪高铁在三项竞争维度中都具备绝对优势,抵抗替代品的能力也较强,哪怕对抗供应商的能力一般,但说白了,供应商和自己一样,都是铁路总公司旗下的子公司,都是一家人,因此也不存在什么风险,所以可得出结论,公司商业模式很好,竞争力极强,只要不碰到疫情这种黑天鹅,是一门旱涝保收的生意。

2.4、未来展望

对于京沪高铁而言,其未来的盈利增长还有很大的想象空间。

首先,当它作为路网公司时,向过路车辆收取费用,盈利取决于列车开行密度。在我看来,未来铁路系统想要提高盈利能力,就要有针对性的调节列车开行安排,最合理的方式是,降低旅客上座率低的线路开行密度,提高上座率高的线路,那么毋庸置疑,京沪高铁地处中国繁华地区,肯定是要提高日均班次的。对比日本新干线,我国高铁的开行密度还有极大上调空间,所以未来随着列车班次增加,京沪高铁的收入也会随之增长。

其次,当它作为运输公司时,盈利取决于客座率、开行班次数量和旅客票价,本线内班次与客座率正常呈现反比关系,班次越多,则平均客座率越低,因此需要动态平衡考虑,或者当班次不变,而客座率上升时,那么会增厚公司盈利。

另一方面旅客票价上调,会更直观有效的增加公司利润,这一点我们前文讲过了,未来还有很大上调空间。最近有新闻,高铁推出了一个新的坐席类型,叫做“优选一等座”,这都是为提高票价所进行的尝试。

从成本端来看,随着折旧摊销金额降低,偿还贷款导致利息费用降低,未来成本的下降也会带动公司利润提升。

综上所述,京沪高铁的盈利能力还有一定的上行潜力。

三、估值分析

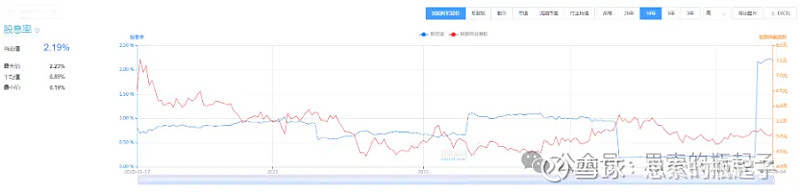

3.1、股价与估值走势

中国股市最大的问题之一,就是发行定价太高,后果就是股价被高发行价所抑制。当前京沪高铁依然处于破发状态,令人唏嘘不已。不过反过来讲,只要经过我们后文分析,当前价格具备投资价值,那么大胆买入安心持有,总有一天会涨回发行价甚至再创新高的。

从估值角度来看,京沪高铁的估值比较高,这也是有原因的。比如大秦铁路主营货物运输,虽然估值低股息率高,但未来发展空间较低,广深铁路盈利能力远低于京沪高铁,每年要交一大笔路网使用费这一点就落了下乘。所以京沪高铁享受了最高的估值。

不过我认为,随着公司业绩不断摆脱疫情后影响,固定资产折旧带动净资产下降,未来PE和PB指标都有被动下调的空间。

股息率方面当前已处于历史最高水平,但2.19%还是有点偏低,因为公司每年还款金额还是比较大的,未来随着贷款总额不断降低,利息支出下降,且当前50%的分红率还有上升空间,怎么要上到5%以上才行。

3.2 估值探讨

估值部分内容为「ZS星球」专享内容。

四、附:年报数据表格