作者 | 魔鬼斯基

来源 | 老斯基财经(ID:laosijicj)

01.

前几年,很多创业公司哪怕大老远跑到纳斯达克上市,也不上A股。

他们的小算盘是:

A股门槛太高,对创业创新包容度不够。

最近大A又打算下架几家公司。

斯基看了其中一家的履历,只能说单凭这一家公司的故事,就能打脸之前那种不切实际的说法。

这家公司现在的名字叫“*ST园城(600766.SH)”,全名叫“园城黄金”。

虽然人家名里带“金”,实际干的买卖和黄金不能说一点关系都没有,只能说是几乎毫不相干。

这家公司值得被写入史册,扬名后世的是:

在ST和*ST之间几次切换,一年利润才几百万,还是在大A活了28年。

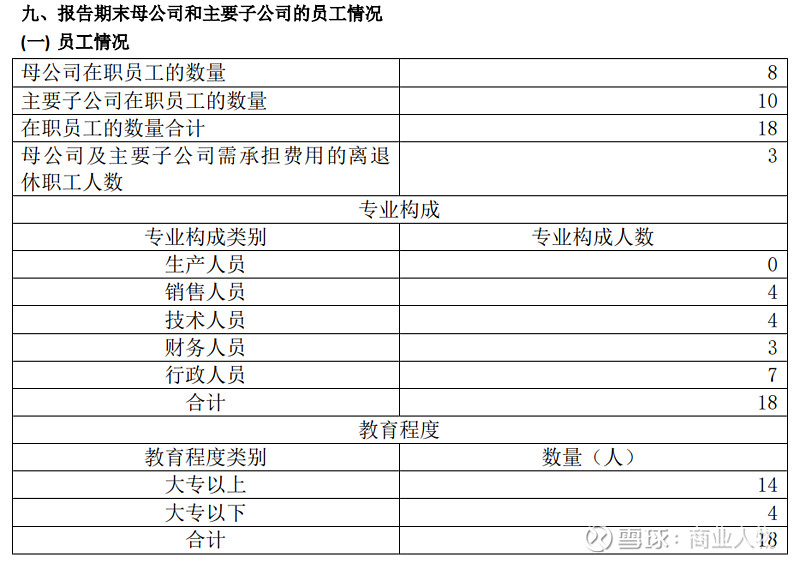

厉害的是,撑起这么一家市值22亿上市公司的团队,竟然只有18人。

别以为是这家公司快走到退市边缘了,团队才这么稀稀拉拉的,其实*ST园城从2013年开始就靠这支精锐团队打天下了。

2013年,*ST园城从上一年的94人迅速减到了25人。从数量上看,砍掉了不到70人;但从比例上看,足足砍掉了七成。

相比较起来,一些大厂的毕业潮还是显得温和了一些,不如*ST园城来得高效,那叫一个手起刀落、速战速决。

那一年之后,*ST园城的团队稳定地维持在不足35人的规模。

从去年的情况看,*ST园城团队的18人中,还有8位高级管理人员,相当于每一位干部人均管理一名员工。

这样的配比,属于一对一管理架构,听起来就比较高级。

大A虽说对上市公司员工数量没有要求,但对高管人数还是有严格的规定的:

上市公司高管人数不得少于7人,不得多于9人。

但凡没有这个规定,斯基觉得,*ST园城的团队还能进一步精简。

02.

别看*ST园城几次戴帽又摘帽,如今又面临退市,但还是有一部分人不计报酬地团结在它的周围。

这里面要没有信仰充值,斯基是不大相信的。

2023年,离职与现任的十几位高管报酬加在一起,才刚刚百万出头。

董事长、副总裁牟赛英年薪只有10.3万,董秘张鑫年薪2.2万,财务总监潘海华年薪3.4万。

他们没有所谓的股权激励,也不在*ST园城的关联方拿报酬,这些管理层是真的只拿这点报酬。

在*ST园城,斯基甚至看到了无私奉献、鞠躬尽瘁的影子。

或许也正是这支精锐团队,让*ST园城经历几次切换,还能在A股屹立不倒。大伙可以看一下它的曾用名,涨涨见识:

烟台华联→烟台发展→ST烟发→*ST烟发→ST烟发→*ST烟发→G*ST烟发→*ST烟发→园城股份→ST园城→*ST园城→园城黄金→*ST园城→园城黄金

俗话说,船小好掉头。

因为团队精干,*ST园城这几年多次转换赛道、追逐热点,锐意进取、拥抱创新。

它试图涉足过矿产、危废处置、白酒、新材料、燃油、锂电池等多个领域,有些只是画了个饼,有些为保壳大业短暂献过身。

一般来说,拥抱创新、敢于跨界的企业盈利能力都不会太差。

2014-2018这几年,*ST园城的毛利率高达50%以上,甚至在2016-2017这两年超过了90%。

斯基去翻了这两年的财报,感受到了*ST园城业务的神秘。

2016-2017年,它说自己的主业是搞矿,但收入来源跟矿好像没有一毛钱关系。

两年的收入都来自其他业务收入。这个其他业务究竟是什么业务,*ST园城没有解释,只知道这个业务毛利率高得吓人。

这个业务不仅没有产生应收账款,每年还预收600多万元,果然真正赚钱的生意一般不会写在年报里。

相比之下,*ST园城的主业一直处于拖后腿的状态。

2022年,*ST园城增加了燃油业务,这个业务的毛利率接近97%。

公司通过燃油业务收入303.6万元,成本才9万多块,毛利290多万。

而*ST园城的建材与煤炭贸易,收入规模都达到了千万级别,利润却少得可怜。

建材卖了2000多万,毛利只有80多万;煤炭卖了6000多万,毛利只有40多万。

一顿操作猛如虎,营收近亿,利润倒亏100多个W。

其实仔细研究*ST园城,别看整个公司只有十几个人,却能让业务板块相互之间配合得很好。

部分业务利用营收优势,攻克规模难题;剩下的业务凭借盈利能力,补足利润短板。

这也是*ST园城为何几次被大A警示,几次都能全身而退的诀窍之一。

03.

几次戴帽又几次摘帽,屹立大A二十八年不倒,听起来很不可思议,说白了也不难学。

园城黄金上一次被ST是在2021年4月。当时它披露2020年的财报显示,营收只有2000多万,亏损了1500多万。

仅仅过了一年,*ST园城的营收就迅速突破了2亿元,只是因为它在建材贸易、煤炭贸易有了量的突破。

这种突破几乎是在不费一兵一卒的前提下取得的。

因为当年*ST园城的销售费用为零,而原本已经非常精简的团队,2021年又从上一年的18人减少到14人。

如果有《走近A股》这档子节目,*ST园城这一年的突破就能拍三集。

这样的奇迹放眼整个大A,也是比较罕见的,所以上交所也不得不发出问询,想从*ST园城口中寻找答案。

但由于这家公司的员工实在太少了。

14个人要负责建材贸易、煤炭贸易、托管、租赁四大板块的业务,撑起2亿多的营收规模,实在没有精力再去回答上交所的问询了。

所以那次问询,*ST园城延期了整整19次。

成就一家上市公司,难不难?

看*ST园城后半辈子的经历,貌似不难;看它前半辈子的经历,又不容易。

多少厉害角色,在它身上栽了跟头:

hold不住它,但又赚到了钱。

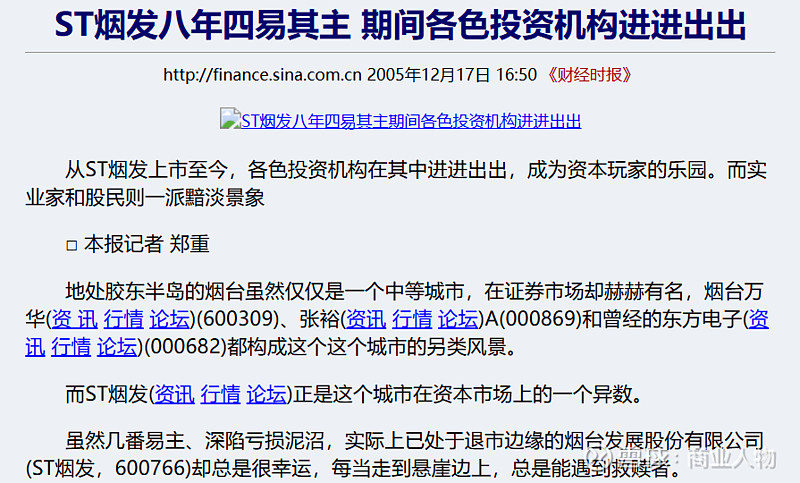

*ST园城1996年登陆A股市场,当时它的名字叫烟台华联,是烟台第一家上市公司。

如果论辈分,也算是烟台老大哥了。

上市第二年,第一大股东烟台国资把手头1530万股转让给了深圳一家叫“德庐投资”的公司。

当时这家公司才成立两年,以每股3块的价格,花了4500多万买下了*ST园城28.7%的股权。

德庐投资虽说成立时间很短,但财技非常突出。

不到一年时间,它就让自己手上的1530万股变成了3060万股,财技堪比孙大圣的拔毛变小猴。

1999年5月,德庐投资又把3060万股卖给了山东一家叫“鲁信国际”的公司。

单价没怎么涨,一股卖3.05元,但总价却从买入时的4500多万变成了卖出时的9000多万。

一买一卖,德庐投资用了不到一年半时间,赚了4743万。

04.

鲁信国际成立于1994年,2009年已被吊销。

斯基看了一下,鲁信国际成立时的股权结构也很复杂,有一部分是社会个人股,另外还有很多当地企业的持股。

比如山东新华制药厂、莱芜钢铁、淄博信托、山东邹县发电厂、潍坊电厂等。

鲁信国际也只用了2年时间,把手头的4680万股以每股3.012元的价格卖给了深圳万基药业,获利4767万。

如果说前面两拨人马更像是财务投资,花了1.41亿的万基药业好像真的是来干事业的。

万基药业就是深圳那家做西洋参的公司,老板叫陈伟东,当时他已经是有名的“中国保健品大王”了。

他买ST烟发的股权,目标很明确,是因为相中了旗下的鲁南制药和申威药业。

不过等他进去才发现,自己看好的鲁南制药股权,已经在没有经董事会批准的情况下转让出去了。

中国保健品大王兵败山东的故事还有很多,2005年7月之后,ST烟发换了一位新主人。

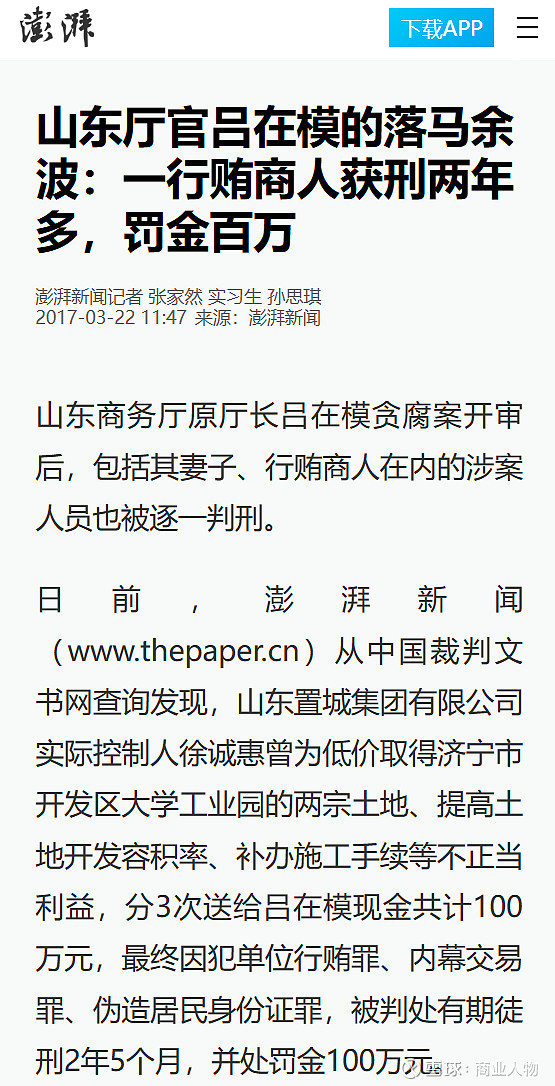

新老板叫徐诚惠,据说是土生土长的烟台人,他刚进去就对着媒体表了忠心:

本地企业来重组责任心肯定更强,会实打实地注入优质资产,不会捞一把钱就跑。

徐老板话说得好听,事也办得好看。

凭着20个人左右的团队,硬是让*ST园城在大A活了28年,其中将近有20年是在徐氏兄弟掌控下的。

2017年,徐诚惠因为早年分三次把100万现金装在海参礼盒里,送给当时的领导吕在模,被判了2年5个月。

而在前一年,徐老板哥哥徐诚东已经把*ST园城的控制权接走了。

徐氏兄弟仗义啊,哪怕是委屈了自家兄弟,也要把上市公司撑下去。

可惜啊,徐氏兄弟终究是不想玩了,2023年他们找到了白衣骑士——

天津天机同升科技有限公司。

新掌门人才接手没多久,合作的会计师事务所就对2023年的年报出具了一份审计报告,审计报告上醒目地表示:

无法表示意见。

这一意见,也将导致公司股票触发终止上市的按钮。

没有了徐氏兄弟,*ST园城的回血能力也迅速下降。

以徐氏兄弟的能耐,但凡他们还想玩,“不死鸟”或许还死不了。

-END-

上海地产大亨,舒服日子到头

四川首富之女,接了个烫手山芋

郁亮不再广交朋友了