Andrea Skinner

本文译自安德里亚在《多伦多星报》(Toronto Star)的个人专访,根据CC BY-SA 4.0协议以非盈利方式共享。

译文初稿/米泽 译文定稿/思晨

我的继父性侵了孩童时代的我,而我的母亲,艾丽丝·门罗,选择和那个男人站在一边

我与家人曾长久生活在这位文坛巨星的阴影之下,并将这个秘密隐藏了数十年。现在,是时候讲述我自己的故事了。

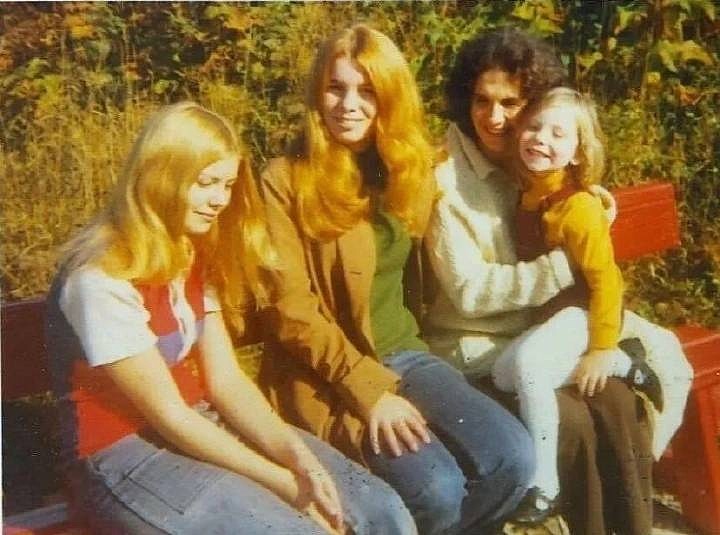

儿时的爱丽丝

1976年的暑假,我去母亲爱丽丝·门罗在安大略省克林顿的家拜访她。一天夜晚,她不在家,她的丈夫,也就是我的继父,杰拉德·弗莱姆林(Gerald Fremlin)趁我睡觉时爬上了我的床,对我进行了性侵犯。我那时才9岁,是个幸福的孩子,活泼好动,充满好奇。我那时还为自己长大后没法当一只牧羊犬而无比失望——因为我既喜欢狗狗,也喜欢羊。

第二天早上我根本下不了床。我醒来后就陷入偏头痛——长期慢性衰弱疾病的开端,并且困扰我至今。我想回家,回到我在维多利亚的家,和我的父亲吉姆·门罗(Jim Munro),我的继母卡罗尔(Carole)和我的继兄安德鲁(Andrew)待在一起。

在我终于要乘飞机回家的那天,弗莱姆林独自一人把我带到机场。我母亲那时很忙。在车上,他叫我玩一个叫“给我看看”(show me)的游戏。我拒绝了他,他又叫我给他讲讲我的“性生活”,试图打探我和其他小孩子玩的那些天真幼稚游戏的细节。然后他就开始给我讲他的性生活。

回到维多利亚之后,我和继兄安德鲁说了事情的经过,还努力做出一副玩笑的姿态。他没有笑。他说,我应该立刻把这件事告诉他妈妈,也就是我的继母。我这样做了,然后继母告诉了我的父亲。但我父亲最终选择对我的亲生母亲隐瞒此事。

父亲没有告诉她我的遭遇,我一开始还松了一口气。她和我说,比起喜欢她,弗莱姆林更喜欢我。我想,她要是知道了这件事,大概会反过来责怪我。我想她可能会死掉。虽然我松了口气,但父亲没有采取果断和迅速的措施保护我。我感觉自己不再属于其中任何一个家。我孑然一身。

接下来的几年,我每个夏天都会回到克林顿的家。继父的情绪反复无常,控制着我们的生活。而我在路边的拍卖仓库和那些等皮卡车的动物们一起度日。当我和弗莱姆林单独相处的时候,他就开始讲些黄色笑话。在开车的时候,他就裸露自己(exposed himself),和我讲他喜欢邻里的哪些小女孩,还对我描述我母亲的性需求。那时我还不知道这是性虐待。我以为只要无视他说的那些话,就能很好地规避这些虐待行为了。

我11岁那年,弗莱姆林曾经的朋友告诉我妈妈:他曾经对他们14岁的女儿裸露身体。他矢口否认,而当我母亲问到我的事情的时候,他向她“保证”我不是他喜欢的类型(I was not his type)。他当着我母亲的面告诉我说,过去的文化不像我们这代那样“假正经”(prudish),在他们那一代,孩子们经常通过和成人发生性关系来学习有关性的知识。我母亲什么都没说,而我看着地板,生怕她发现我变红的脸。

我十几岁时陷入了自我交战。我那时患有暴食症、失眠症和偏头痛。我是个成绩优异的高中生,且相当乐于助人。但我内心的痛苦还是让我付出了代价。暴食症占据了我整个的大学生活,我的成绩一落千丈。之后,我从多伦多大学的国际发展专业退学,同时也放弃了出国工作的梦想。那时我25岁,根本无法设想自己的未来。

就在这段艰苦岁月中的一天,我看望母亲,她给我讲她刚刚读过的一篇短篇小说。在小说的故事中,一个女孩在继父对她施以性虐待后自杀身亡。“她为什么不和她妈妈说呢?”母亲问我。一个月后,因为她对这个故事的反应,我终于给她写了封信,向她诉说了我的遭遇。

安德里亚的姐妹们,还有艾丽斯。左起:珍妮、希拉、艾丽斯和安德里亚

后来的事情证明,我母亲可以对一个虚构人物充满同情,但却不能对我怀有类似的感情。她的反应和我担心的一模一样,好像她得知的其实是弗莱姆林出轨的消息似的。

她给我姐姐希拉(Sheila)打了电话,告诉她她要离开弗莱姆林,移居去她在不列颠哥伦比亚省科莫克斯的公寓。我去那看望了她,然后就被她的顾影自伤感淹没了。她觉得我的父亲让我们保守这个秘密是为了羞辱她。然后,她告诉我,弗莱姆林还和其他的孩子保持着“友谊”,并且强调她自己也感觉被背叛了。

她意识不到她正在和一名受害者说话吗?她意识不到我是她的女儿吗?也许她意识到了,但我全不这么觉得。我试图告诉她,她丈夫的虐待早已经对我造成了伤害,可她难以置信。“但你那时是个幸福的小孩啊”,她说。

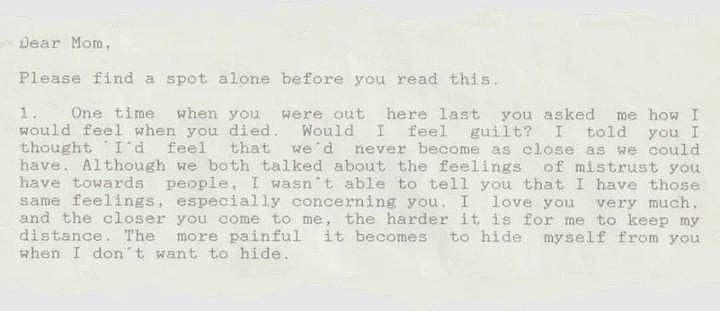

安德里亚致她母亲的信的一页摘录

与此同时,弗莱姆林的行动却十分迅速。他告诉我母亲,如果我报警的话,他就杀了我。他还给我的家人写信,把性虐待的责任都归咎到我的头上。他把我这个9岁小孩子说成是他们的“插足者”(homewrecker,直译为家庭破坏者,实则指通过插足家庭或恋爱关系而破坏原有关系的人)。他还说,我的家人没有干预这件事,就说明他们其实同意他的观点。他还威胁要报复我:

“安德里亚侵入(invaded)了我的卧室,想搞一场性冒险(sex adventure)”——我只是在性虐待发生当晚曾经问过弗莱姆林,问他我是否能睡在他和我母亲共用的那个房间的一张备用床上——“……安德里亚说她‘害怕’,这完全是在撒谎……安德里亚毁掉了两个彼此深爱的人……如果事情进展到最坏的地步,我就把此事公之于众。我会公布一些照片,特别是在我那间渥太华的小木屋里拍下的照片,这些照片铁证如山……有一张是安德里亚穿着我的内衣短裤的照片……”

(读到这封信以前,我完全忘记还有照片这回事。这些照片大部分拍摄于我11岁的时候)

尽管信件与恐吓连番而至,我母亲还是回到了弗莱姆林身边,一直和他在一起,直到他2013年去世。她说,这件事“和她说得太晚了”,她太爱他了。而我要是想让她否定自己的需求、让她为了孩子牺牲自己、让她去弥补男人造成的过错,那就是我们的厌女文化的责任(that our misogynistic culture was to blame)。她坚称,无论发生过什么,那都是我和我继父之间的事情,与她无关。

我想,母亲已经回答了自己提出的那个故事中的女孩的问题。她没有告诉她的妈妈,因为她宁死也不愿担下被母亲拒绝的风险。

年复一年。我的父亲继续和母亲共进午餐,而他们从未提起过我。在父亲死前我曾问过他午餐的事情,他告诉我说我从来就没有在他们的对话中出现过。我的兄弟姐妹和父母继续忙于他们自己的生活。我试着原谅母亲和弗莱姆林,我继续看望他们,看望我其他的家人。我们直到离开时都装作若无其事。我们就只是这样而已。

这种拒认一直持续了十年。但在内心深处,我仍然与这件事、这种丑恶苦苦抗争。但渐渐地,我通过心理治疗知道了这并不是我的错。我爱上了一个好男人,结婚、生子。我那当一只牧羊犬的童年梦想也变得可能起来。白天,我追着我的两个双胞胎小孩跑来跑去。晚上,我就疲惫地躺在家里的某个角落。如今,保护那些易受伤害的群体,成了支持我生活的持久动力。我帮助人们通过与马儿相处来治愈他们的创伤。

在我生下一对双胞胎后,我就和母亲断绝了联系。一开始,我只是告诉她我永远不想再见到弗莱姆林,更不想让他接近我的孩子们。她跟我解释说自己不会开车,孤身一人来看望我的话会很不方便。我火冒三丈,告诉她我们的母女情分到此为止。

两年过去,那时我38岁。我在《纽约时报》上读到了一篇对我母亲的采访。她在采访中用充满爱意的话语描述杰拉德·弗莱姆林。她说她很幸运能在她的人生中与弗莱姆林相遇,还声称她和她的三个女儿(包括我)保持着“亲密的关系”。我被恶心得病倒,有三周的时间,既走不动路也下不来床。我已经长久地感觉自己对母亲无足轻重,但现在她竟还想进一步地抹煞我。

我想大声说出来,我想要说出真相。就在那之后,我去了警局报告了我所遭受的虐待。

很长一段时间我都告诉自己,一个人独个承受痛苦,至少还能帮到我的家人。我做了道德的事,我为最大多数人的最大幸福做了贡献。但现在,我要伸张自己拥有完整人生的权利,我要挑起虐待的重担,再把它还给弗莱姆林。

安德里亚说她永远不会和母亲和解

2005年2月25日,也就是那篇采访发表四个月后,杰拉德·弗莱姆林被指控在1976年7月1日至8月31日间对我犯有“猥亵侵害之罪”(indecently assaulting)(要是没有弗莱姆林那些信件,这一指控就会非常无力。我一度想毁掉这些信,幸好我姐姐珍妮(Jenny)阻止了我)。

2005年3月11日,他在受传讯时认罪,未受审判。他被判处两年缓刑。法庭命令他两年内不得从事任何与14岁以下儿童发生接触的活动。

我很满意。我并不想惩罚他。我觉得他已经过了能伤害别人的年纪了。我想要的是对真相的记录,是公之于众的证据,证明我不应该遭受这样的对待。

我还想让我的故事成为人们今后所讲述的我母亲故事的一部分。我再也不想看到此后有任何采访、传记或活动不涉及那些曾发生在我身上的事实,即我母亲在面对真相时选择与施虐者站在一起并且选择了保护他的事实。

不幸的是,事情并没有这样发展下去。我母亲声明在外,而沉默因此继续。

在弗莱姆林被定罪之后的许多年间,我一直在疏远原生家庭。他们好像并不理解我还在背负着被他们遗弃的痛苦。我和他们在一起的时候,就像是在受审一样。我得付出劳动去解释我自己的遭遇。但我需要专注于治愈我自己。

2014年,我姐姐珍妮找到了我。她告诉我,她和我的姐姐希拉,继兄安德鲁一起去了多伦多的“Gatehouse”,这是一个旨在帮助童年遭受性虐待的幸存者的组织。她们去那是想了解我和她们疏远的缘由,想更好地理解彼此,理解自身。她们想好好处理她们在弗莱姆林虐待我时的沉默。

在珍妮来信之前,我一直以为我的消失对兄弟姐妹们来说是一种解脱。但我错了,她们也很痛苦。

我第一次去Gatehouse时已经49岁了。在那里,我鼓起勇气对家人们敞开心扉。如今,八年过去了,她们回归到了我的生活之中,而治愈也仍在继续。我属于整个Gatehouse社区,对他们来说,说出真相是治愈羞耻的良药。

至于我的母亲,我从未与她和解过。我不要求自己去弥补她或者原谅她。我只是为失去她而感到悲伤,这是我疗愈自己的重要部分。

孩子们仍然时常保持沉默。在这件事中,我母亲的显赫名声意味着这一秘密的传布范围远超出我们的家族。很多有影响力的人都知道一些我的故事,但他们还在支持、乃至补充那些他们明知虚假的编撰。

似乎无人认为真相应当被揭露。真相永远不被揭露,那就更不会被广泛揭露了,而是淹没于谎言的传播之中。

但谎言就到现在为止。

安德里亚·罗宾·斯金纳(Andrea Robin Skinner) 是安大略省米尔布鲁克马匹探索农场的一名冥想和正念教师,擅长治愈童年创伤 (网页链接)。