一场入城难的矛盾,开始成为无人驾驶行业面临的问题。矛盾的双方一个是百度,另一个是武汉市市民。

5月末,针对武汉市民陆续投诉“萝卜快跑无人驾驶车辆造成交通安全隐患”事件引发社会关注。在武汉市民留言板中,不少市民吐糟,萝卜快跑在市区内行驶缓慢、无辜停车,造成后续车辆长时间大范围拥堵。

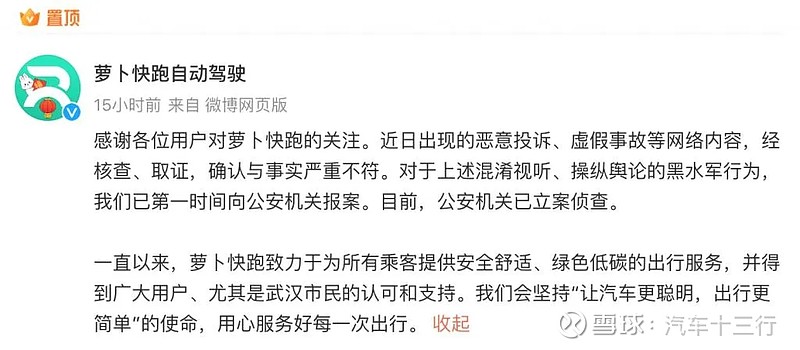

5月29日,萝卜快跑自动驾驶官方微博回应称:“经核查、取证,确认与事实严重不符。对于上述混淆视听、操纵舆论的黑水军行为,我们已第一时间向公安机关报案。目前,公安机关已立案侦查”。

为什么是武汉?因为武汉是2021年4月全国首批6个“智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展”(简称“双智城市”)试点城市之一,也是刚刚在去年宣布围绕“车、路融合发展的‘双智’产业生态”走在全国前列的城市。为什么是百度?百度萝卜快跑经过两年时间运营,服务范围从武汉非主城区的经开区向大半个市区覆盖,提供的车辆达到500辆,年内将部署千台规模,是武汉无人驾驶规模化运营最大的企业。

一个新技术在企业和城市的推动下,本该让市民产生便捷,为什么却发生了市民投诉?无人驾驶入城难的问题,究竟是百度的技术问题还是城市基础建设和无人驾驶技术适配的问题?一场生产力创新与生产关系的匹配讨论,围绕这场无人驾驶入城矛盾开始展开。

萝卜快跑被举报的来龙去脉

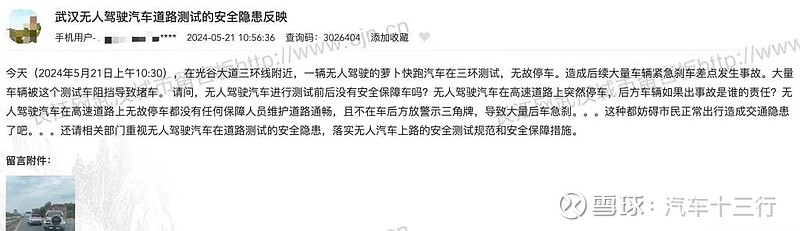

5月21日,一位武汉市民在政府留言板上称:“今天上午10:30分,在光谷大道三环线附近,一辆无人驾驶的萝卜快跑汽车在三环测试,无故停车,造成后续大量车辆紧急刹车,差点发生事故。大量车辆被这个测试车阻挡导致堵车……还请相关部门重视无人驾驶汽车在道路测试的安全隐患,落实无人汽车上路的安全测试规范和安全保障措施。”

这不是有关于萝卜快跑唯一投诉,在武汉城市留言板上,共有300余条关于萝卜快跑的留言,其中不乏投诉信息。2024年1月至今,共有48条提及萝卜快跑的留言,其中30余条为投诉,占比超过7成。

有关萝卜快跑的投诉留言主要集中在“车辆无故停车导致交通拥堵和安全隐患,违规停车以及早晚高峰车速过慢”等。如3月14日市民留言称:“萝卜快跑低速行驶,莫名其妙突然停在路中间,造成后方车辆急刹车”。5月8日市民留言:“早高峰时,萝卜快跑经常无故停在马路中间,正常5分钟车程要堵20分钟以上。”

对于这些投诉,武汉官方也进行了多方回复。武汉市东西湖区交通大队表示:“正与相关部门进行反馈,建议优化无人驾驶系统,确保路段通行秩序良好”。武汉市经开区交通运输局回复称:“已将情况反馈到平台,督促平台处理,平台表示会尽量避开早晚高峰上路”。武汉经济技术开发区管委会回应称:“开发区交通大队会不定期对车辆所属公司负责人进行约谈,将反映的问题向所属公司进行反馈,确保道路安全。”

之所以投诉从2023年开始,原因是武汉从2023年开始大力推动无人驾驶测试区域不断扩大。作为重点打造的新经济增速区域,武汉市近年来成立“光谷”,围绕无人与智能驾驶汽车开展新的经济发展动能。

2023年12月13日,由住建部、工信部组织的智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展(“双智”)试点工作交流会在武汉经开区召开。武汉作为全国首批双智试点城市,还在大会上做了双智试点工作经验分享。所谓双智城市建设,最早始于2021年5月提出,当时住建部、工信部确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为首批“双智”试点城市。

2023年以来,武汉连续开放了5批次无人驾驶测试道路,新增开放测试道路里程1438.35公里,测试范围从原来的郊区向城区迈进。截至2023年9月,武汉开放智能网联汽车测试道路包括武汉经开区、东湖高新区、江汉区、汉阳区、硚口区、东西湖区、青山区、江夏区等8个行政区(功能区)。同时,武汉已向东风、百度萝卜运力、小米等19家企业累计发放各类自动驾驶道路测试和运营牌照1581张。

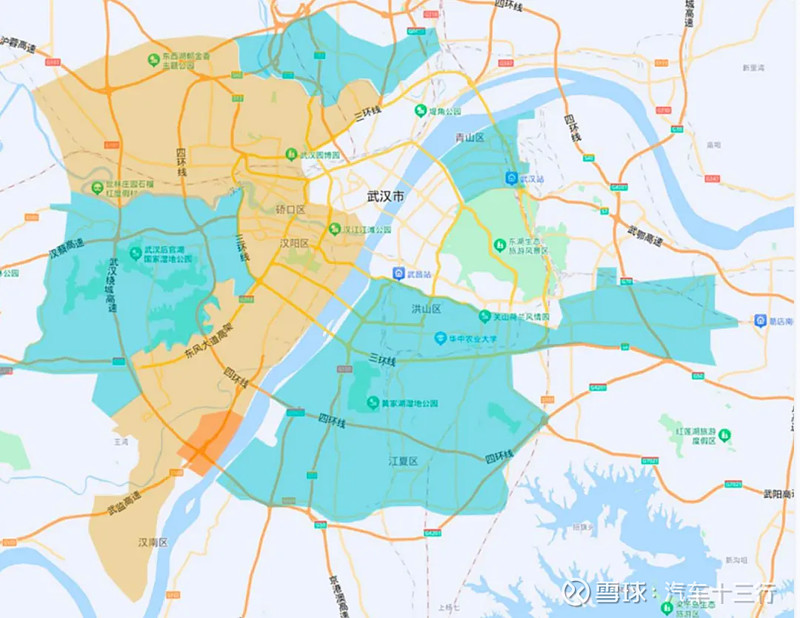

萝卜快跑在武汉已开通区域

以此来看,武汉地区运营智能驾驶测试的企业不只萝卜快跑一家,为什么投诉基本都是这家企业?梳理发现,答案是萝卜快跑运营规模最大,车辆最大,覆盖率最高。从2022年开始,萝卜快跑进入武汉测试运营。2023年2月,萝卜快跑在武汉市全无人车队已超100辆。2024年2月,萝卜快跑服务范围从武汉江北跨过长江大桥扩展至武昌,在武汉大半个城区开展商业示范运营。目前,百度Apollo在武汉投入500辆自动驾驶汽车,其中全无人自动驾驶车辆超过300辆。今年5月,百度在武汉又发布了第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑无人车,年内将部署千台第六代无人车在武汉市场。

许多当地老百姓表示,其他企业无论规模还是品牌名称都记不住,萝卜快跑路上看到的最多,所以自然认为无人驾驶等同于萝卜快跑。

无人驾驶入城矛盾谁之过?

针对老百姓反映的萝卜快跑问题,大部分是临时停车、转弯缓慢。在外界关心的安全与事故方面,投诉似乎提及的很少。那么,这场无人驾驶入城矛盾究竟是不是企业的技术问题?

对于武汉市民提出的车辆停止或缓速运行问题,萝卜快跑官方客服表示,车辆在正常行驶中不会突然停靠,只是在监测到前方有障碍物时,会按照交通规则进行停靠。

武汉市东湖新技术开发区管委会5月27日对市民投诉回复称,经区交通大队工作人员调查核实,萝卜快跑具有全国首批无人示范运营资格,允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业服务。经查,上道路的无人驾驶萝卜快跑车辆,均按规定办理有测试运营牌照,符合上道路规范,官方回复也佐证了萝卜快跑的表态。

百度智能驾驶负责人表示,第六代无人车将AI技术与车辆工程深度融合,其系统失效概率低于10的-8次方,接近国产大飞机C919的安全可靠性水平:“我们为每辆无人车及车上乘客购买了500万元的高额保险,但过去两年的实际数据显示,车辆出险率仅为人类司机的1/14”。

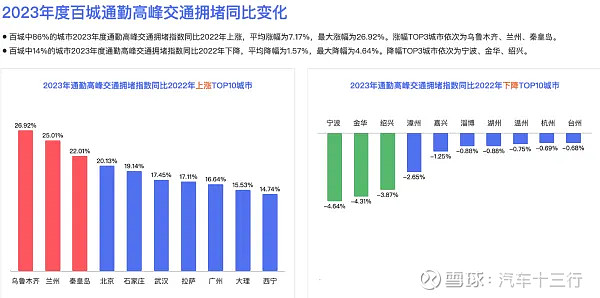

既然技术没有什么漏洞与问题,那么为什么当地市民会感受到无人驾驶拥堵带来不便?另一份数据似乎为这个问题指明了原因。根据百度地图联合北京交通发展研究院、清华大学数据科学研究院交通大数据研究中心等联合发布的《2023年度中国城市交通报告》显示,2023年度,全国百城中通勤高峰拥堵指数排名前5的城市分别是北京、重庆、广州、上海、武汉,其中武汉拥堵同比增长指数为17.45%,仅次于北京的20.13%。武汉城区的拥堵现象以及人为驾驶等乱象,可能是萝卜快跑等无人驾驶车辆与城区有人驾驶产生矛盾的主要原因。

作为武汉第一条快速路,全场91公里的三环路交通流压力巨大。据当地交管部门介绍,武汉南三环持续增长的交通流已经超出其正常通行能力,工作日早高峰流量接近21000辆,运行车速仅7.7公里每小时;晚高峰流量为22000辆,运行车速每小时11.3公里,早晚高峰均处于严重拥堵状态,平均拥堵时长均超过4公里以上。

截至2024年4月,武汉全市汽车保有量超过450万辆,是唯一一个保有量超过400万辆不限行的城市。为应对交通问题,每天武汉大约有3000多名交警警力开展交通疏导,但面临的问题仍然很多。和无人驾驶技术运营中“礼让行人、适速行驶”等相比,巨大的交通压力让人为驾驶和自动驾驶产生脱节。

无人驾驶进入生产力与生产关系协调新阶段

面对市民对于萝卜快跑等无人驾驶汽车测试与城市道路交通环境的矛盾,同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产表示,这是智能驾驶发展的必经阶段。武汉地区允许了无安全员的自动驾驶车辆上路,这在全国范围还是比较前卫的。在大半个武汉市区运行过程中,萝卜快跑必然存在人车关联的矛盾。

过去在示范区内,由于建有站对站的固定位置,可以很好解决用户上下车问题。随着运行范围扩大到交通密集场景,车辆本身使用的是高精地图,但用户手机还是一般定位地图,这就容易出现接驳“失联”状态。即便在打网约车的时候,大家也会出现定位精准问题,需要和司机不断电话沟通,就难免造成“车等人”、“人找车”的问题,自然出现了市民看到的无人驾驶车辆停车问题。

在朱西产看来,如果不考虑城市大规模建设改进的前提下,为萝卜快跑等无人驾驶车辆在城市内设立固定站点,这又成了小型公交车的运行思路,将大大降低无人驾驶用户的体验感受,也就丧失了无人驾驶商业化的意义。

针对这一矛盾,中国中小城市研究院院长、中国社科院城市发展与环境研究中心原主任牛凤瑞在接受汽车十三行采访时表示,无人驾驶与城市协同发展矛盾,本质上是生产力与生产关系调和的一种矛盾,是生产力永远跑在生产关系之前的典型表现特征。

拥堵的老城区

牛凤瑞认为,城市基础设施建设规划会随着时代与科技进步发展,但这是一套系统性工程。过去30多年,中国城市建设从初期的轿车进入家庭,到现在汽车逐渐进入智能驾驶甚至低空经济时代,都在超前对城市规划提出新任务,这对矛盾不仅需要城市管理者参与,还要有企业一同思考寻找问题的解决办法。

例如现在的整体道路,基本按照人为驾驶设计,无论限速还是交通信号,一切以安全为主。在不干扰安全的前提下,人为驾驶可以按照主观能动性实现超速或者其他高效率驾驶思维,但无人驾驶由于按照预定模式操作,在限速范围一定会按照数据要求运营,这就可能导致后方车辆堆积。另外,在遇到行人穿梭等非规则路况下,无人驾驶可能会临时停车,也会造成后方车辆避让不符合人为驾驶逻辑等现象,这都是汽车技术与基础设施之间的矛盾。

牛凤瑞强调,城市规划是一个多学科综合性的系统工程,需要多部门的联动。智能汽车的发展一方面要通过技术科技手段适应现有环境,另一方面城市基础设施建设规划也要跟上当前的技术快速进步,两方面都应该实现双向奔赴。至于武汉市民与无人驾驶车辆出现的矛盾,他认为这其实是好事,有矛盾就解决矛盾,这样才能促进社会生产力与生产关系的匹配发展。

对于未来无人驾驶入城发展,朱西产给出一个建设性解决办法,在落实城市新基建等适配无人驾驶等新产力同时,希望当地政府与企业通过构建通用大模型,让无人驾驶车辆逐渐拥有人一样的思维,用软件思维尝试解决硬件问题。这项技术在美国等地都还没有尝试运用,但武汉的无人驾驶测试反馈的问题,为中国无人驾驶技术提出了新的思考课题。