随着全球产业与政策变化,锂电产业已不可避免的进入深度动荡与洗牌周期。

综合24潮产业研究院(TTIR)、高工锂电、财新网、券商等综合统计及分析,2023年锂电池制造与四大核心主材等细分产业产能利用率均出现不同程度下降,具体情况如下:

1.锂电池制造环节:根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示,2022年,我国动力电池产能利用率为51.6%,2023年降至41%,到2025年很可能降至35%左右;财新网报道指出,2023年中国储能电池产能利用率仅为50%;另据高工锂电统计,锂电池头部企业产能利用率超50%,但三线及以下电池企业产能利用率不足30%。

2.正极材料环节:据24潮产业研究院(TTIR)统计,2023年8家正极材料上市公司整体产能利用率为79.06%,同比上一年下降了13.48个百分点;据高工锂电统计,中小企业产能利用率不足30%。

3.三元前驱体环节:2023年4家三元前驱体上市公司整体产能利用率为60.52%,同比上一年下降了12.39个百分点;负极材料环节:据高工锂电统计,行业产能利用率50%-60%,其中TOP6负极企业总产能利用率超70%,但TOP7及以后企业平均总产能利用率不足30% ;而据24潮产业研究院(TTIR)统计,2023年3家负极材料上市公司整体产能利用率为78.66%,同比上一年下降了27.17个百分点;

4.锂电隔膜环节:根据鑫椤锂电报道,当前,中国锂电隔膜年产能282亿平方米,产能利用率在50%左右。从2023年8月起,随着新增产能的释放的需求的走弱,开工率一路下行至2024年2月份的42%;

5.电解液环节:据高工锂电统计,行业产能利用率低于50%,头部企业产能利用率超60%。

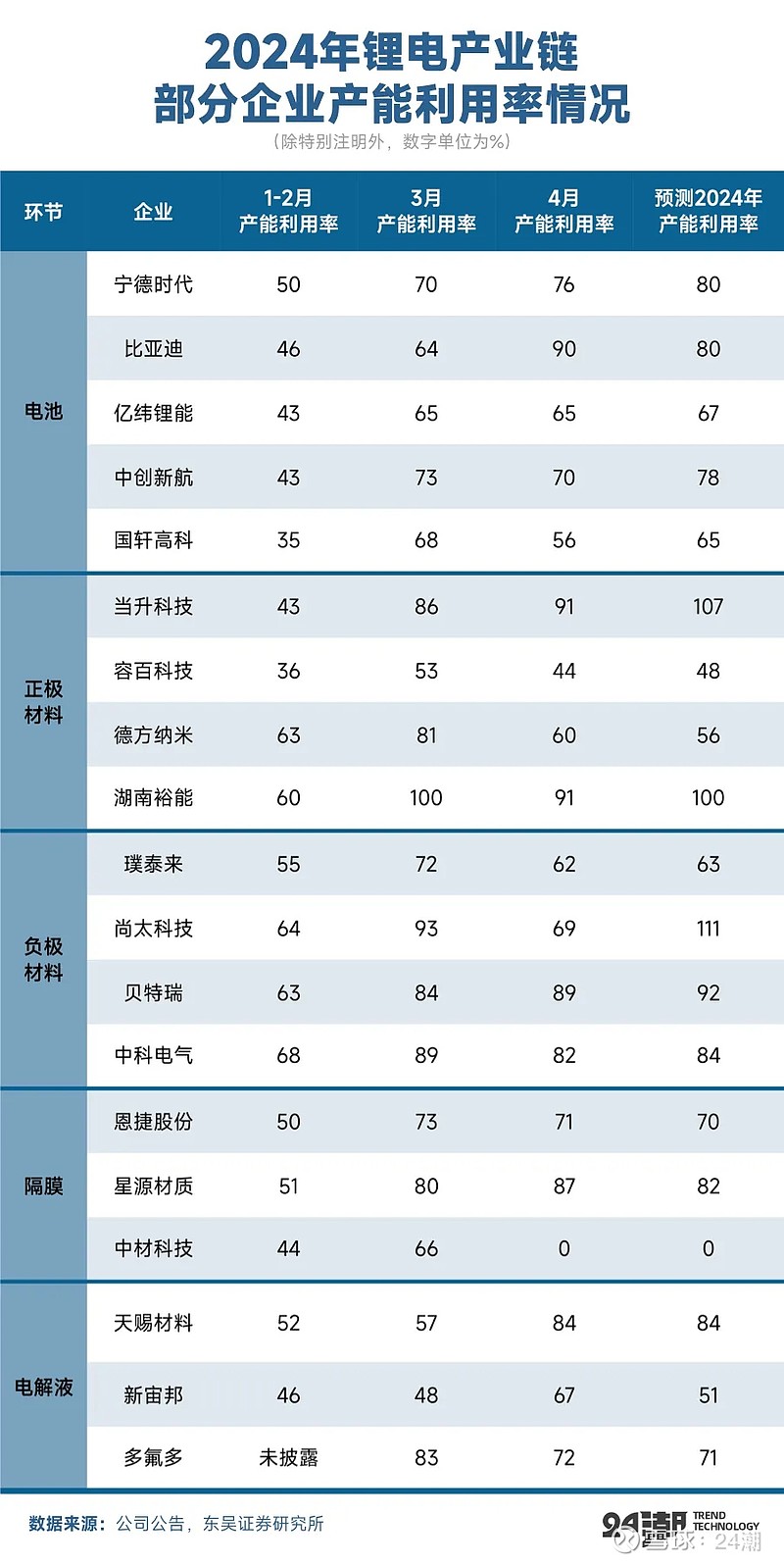

具体到企业层面,超85%的上市公司产能利用率出现不同程度下降,即便强如宁德时代、亿纬锂能、当升科技、湖南裕能、贝特瑞、新宙邦等各细分产业巨头都未能幸免,详见下表:

在如此产业形势下,大家没有选择,只有血拼价格战。据24潮产业研究院(TTIR)此前统计,2023年整个动力与储能电池核心产业链价格全线暴跌,其中动力电池跌幅超44%,方形储能电芯(磷酸铁锂)降幅超54%,电解液降幅超58%,部分正极材料价格降幅超70%,电池级碳酸锂价格跌幅更是超过80%。

步入2024年,锂电产业动荡与博弈还在持续。“鑫椤资讯” 数据显示,截止4月28日,方形动力电池电芯(磷酸铁锂)、方形动力电池电芯(三元)、方形储能电芯(磷酸铁锂)均价分别为0.365元/Wh、0.46元/Wh、0.35元/Wh,较23年12月29日下降了15.12%、10.68%和20.45%。

目前大部分二三线厂商几乎都处于亏损状态,很多企业可能熬不过此轮洗牌周期。

出口形势的严峻变化更进一步加剧了产业动荡。据中国化学与物理电源行业协会数据显示,2024年1-4月,我国锂离子电池出口数量为11.7亿个(同比增长3.8%),锂离子电池出口额为174.97亿美元(同比下降17.8%)。其中4月份,我国锂离子电池出口数量为2.87亿个(同比下降2.2%),出口额为42.99亿美元(同比下降19%)。出口下降趋势非常明显。

作为中国锂电池出口三大市场的欧洲、亚洲、北美洲,1~4月锂电池出口额分别同比下降了15.4%、5.2%和21.34%。

事实上,锂电产业激烈竞争与博弈的恶果已经开始显现,据24潮产业研究院(TTIR)统计,2023年整体营业收入同比下降0.17%,增速较2022年下降了88.30个百分点;归母净利润整体同比下降45.07%,增速较2022年下降了176.83%。(详见“中国锂电年度十大排行榜”一文)

到了2024年趋势变得更加明显,且更加危险严峻。2023年一季度,107家(注:港股上市公司未披露2024年一季报)锂电上市公司营业收入合计为2929.07亿元,同比下降了18%,归母净利润合计为169.07亿元,同比下降了50.16%。

一切都逃不过周期的规律与影响。纵观锂电十几年产业发展史,其已经历过多轮产业周期的洗礼,每一轮周期的调整几乎都是由供需关系剧烈变化所导致的,即一旦市场供需关系发生改变,价格一定会在现实中快速反应,这就是周期的力量。

此次周期变化与调整,究其原因,产业供需与政策剧烈变化是影响产业失速的核心因素。

首先,在产业层面,过去两三年间产业疯狂扩张导致的供需失衡加速了产业动荡与洗牌进程。

据24潮产业研究院(TTIR)统计,近2年多时间(2022年初至2024年4月18日)仅中国锂电产业链上公布的在亿元以上的重大制造项目达660个,总投资预算近3.2万亿元人民币,具体如下:2022年,299个重大投资项目投资预算近1.89万亿元;2023年,260个2重大投资项目投资预算超1万亿元;2024年至今(4月18日),101个重大投资项目总投资预算超0.3万亿元。

其中,单独投资在100亿元的重大项目就多达116个,扩张最凶猛的领域当属动力与储能电池赛道,总投资就超过2万亿元。(详见“中国锂电三万亿投资版图”一文)

据24潮产业研究院(TTIR)统计的数据现实:截止目前,在动力电池、储能电池、正极材料、负极材料、电解液与锂电隔膜这6大核心赛道上,已知的企业产能规划均远超2025年第三方研究机构对市场需求的预测上限,未来三年内出现供需严重失衡似乎已经不可避免。(各细分产业链企业产能规划情况详见“中国锂电的火与冰”一文)

(注:图表里动力电池产能规划含部分储能产能)

同时在政策层面,一场政治 “围剿” 风暴持续席卷中国锂电江湖。

据彭博社消息,当地时间5月14日,美国白宫宣布将对一系列中国进口商品上调关税,包括半导体、电动汽车、动力电池、光伏产品、关键性矿物等。这将影响价值180亿美元自中国进口的商品。其中首次针对锂离子电池征收关税:动力电池自2024年起关税由7.50%提升至25%;非动力电池自2026年起关税从7.5%提升至25%。

市场猜测,这或许将对中国锂电的全球化发展与进程产生深远影响。

要知道,美国已连续4年成为国内锂电池的最大出口国,其中2023年中国出口至美国的锂离子电池金额为135.5亿美元,合计955.1亿元人民币,同比增长35%,占总出口额比例为20.84%。

不可否认,近年国际产业与政策环境都已经发生了剧烈变化。尤其是,近乎统治燃油车一个时代的欧美并不甘心在新能源领域被中国全面超越,为了保护自身的战略地位,贸易保护主义开始盛行。

比如欧洲方面明确设定了锂、镍、钴、石墨、锰等战略原材料的本土产能目标,并且在补贴、贸易等环节,也都设置了本地化的要求。

而去年12月1日,美国能源部(DEPARTMENT OF ENERGY,DOE)发布的关于 “敏感外国实体(Foreign Entity of Concern,FEOC)” 解释文件,也曾引发产业震动。

实际上,本次DOE发布的FEOC解释旨在落实此前IRA法案(the Inflation Reduction Act)的相关要求。文件中提到,如果某实体被中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗(后称 “四国” )所有、控制或受其管辖,则该实体被认定为FEOC;从2024年开始,美国市场符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件;从2025年开始,符合税收抵免的电动车不得包含任何由 FEOC提取、加工或回收的关键矿物。

回溯到2022年8月,在美国出台的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)中,美国政府表示将对产自本土的汽车给予一定的税收补贴。此外电动汽车必须满足 “电池中一定价值量占比的关键矿物需来自于美国或美国自贸协定国家” 、“电池中在北美制造或组装的电池组件大于一定占比” 这两项条件,才有资格获得每辆车7500美元的税收抵免,只满足其中一项则仅能获得3750美元税收抵免。

另一方面,美国政府也正在用政策大力推进国内电池供应链的建设。前不久,美国能源部宣布,将为生产电池和生产电池所需关键矿物质的企业,提供35亿美元的资金支持。

从中不难看出,美国政府正在试图从锂矿开采到电池生产制造等多个动力电池核心领域,对保持领先的中国企业实行全面 “封堵” 。美国总统拜登在多个场合毫不避讳地直言称:“我们的目标是将完整的电池供应链带回家。”

为了抢夺未来新能源产业的主导权与定价权,部分国家已经吹响了 “碳中和” 战争的号角。

比如2022年底,欧洲议会和欧洲理事会确定欧盟碳边境调节机制(CBAM)将于2023年10月开始试运行,2026年正式起征,并在2034年之前全面实施,欧盟将成为世界上第一个征收 “碳关税” 的经济体。

麦肯锡发布的一份报告称,CBAM一旦如期推行,出口商未能采取实质性措施加以应对,那么向欧洲客户出口时的潜在惩罚可能会阻碍其继续销售,甚至还会对品牌形象产生负面影响。因此许多向欧洲供应零部件和整车出口的企业都将因这一机制受到影响。

“《欧洲绿色协议》是欧盟针对碳中和的战略设计,以求在绿色转型中成为全球领导者,CBAM只是其中一部分。” 北京交通大学碳中和科技与战略研究所主任王元丰对《环球时报》记者表示,这对中国新能源整车、电池出口,以及车企本土化建厂提出更多要求。

事实也确实如此。2023年8月17日,《欧盟电池和废电池法规》正式生效,将于2024年2月18日起实施。根据新电池法案,自2024年7月起,动力电池以及工业电池必须申报产品碳足迹,需要提供电池厂家信息、电池型号、原料(包括可再生部分)、电池碳足迹总量、电池不同生命周期的碳足迹、碳足迹等信息;到2027年7月要达到相关碳足迹的限值要求。同时自2027年起动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的 “电池护照” ,记录电池制造商、材料成分、可回收物、碳足迹、供应链等信息。碳足迹贯穿电池全生命周期,对于当前的中国企业而言具有一定的挑战。

紧随其后的是,日本经济产业省和环境省于2023年5月联合正式发布《碳足迹实用指南》,电动汽车有资格通过披露电池碳足迹信息来获得补贴,政府将设定排放上限,超过该上限的车辆将无法获得补贴。相关政策与欧盟新电池法基本保持一致,将分阶段进行。

可以预见的是,未来还会有更多国家构建 “碳” 规则,甚至贸易壁垒,加大全球化竞争难度。

在严峻的产业与政策环境影响下,中国锂电产业也在发生新的变化。24潮产业研究院(TTIR)发现,疯狂的万亿投资版图下已经出现小规模的终止,或延期浪潮。

如下表所示,2023年至今,可查的锂电制造领域终止,甚至直接看到锂电业务的事件已超20起,涉及锂电池、镍锂原材料、锂电池原材料等多个细分领域,总投资规模超300亿元。

24潮产业研究院(TTIR)分析发现,随着产业形势的严峻变化,万亿投资版图的裂缝还在进一步延伸、扩大。

比如目前很多明星企业深陷停工、停产,或者被列入失信被执行人名单,其真实实力还能否支撑起百亿投资战略,存在疑问。

比如在2022年2月,捷威动力曾与安徽滁州天长市人民政府签署战略合作协议,双方就捷威动力20GWh锂电池生产基地项目落户滁州达成合作。

据了解,捷威动力滁州锂电池生产基地项目总投资约100亿元,规划产20GWh,产品类型涵盖磷酸铁锂、三元材料体系,将主要用于先进动力锂离子电池的生产,项目计划于2023年底前建成投产。

但在2023年11月底,一则捷威动力《公司停工停产、员工放假及培训通知》震动业界。该文件显示,由于市场及上下游产业链等客观因素影响,为保证公司业务可持续发展,经管理层研究决定,自2023年12月1日起天津捷威开始停工停产。

据凤凰网《风暴眼》12月9日报道,事实上捷威动力的问题远比通知的严峻。其位于天津的电池生产基地,已经停产三个月了。在捷威动力工作十余年的基层员工吴肃军告诉凤凰网《风暴眼》,电池厂已彻底停摆,停产前总部只剩下四百来位员工,停产后,走了一半;余下的人员留在公司,要么放假,要么接受培训,领取最低工资。

天眼查显示,目前捷威动力已经被列入失信被执行名单。

另外,还有其他计划百亿扩张的企业也被列入失信被执行人名单,比如2022年5月23日下午,天劲新能源20GWh动力电池及配套产业项目合作框架协议暨盈科资本和潜山市战略合作协议签约仪式在安徽潜山举行。标志着天劲新能源20GWh动力电池项目正式落户安徽潜山。

据悉,本次天劲新能源20GWh动力电池及配套产业项目计划总投资100亿元,其中一期投资50亿元,规划建设10GWh动力电池制造项目。

天眼查显示,目前天劲新能源已经被列入失信执行人名单,且是7条信息显示 “全部未履行” 状态,最近的一次发布时间为2024年3月26日,被执行金额为2871万元。

为了抵御产业寒潮,很多企业都在加速国际化布局,但真实情况是,部分企业重大海外项目也似乎陷入了延期,甚至近乎停滞状态。

比如恩捷股份早在2022年5月公告称,计划在美国建设锂电池隔离膜项目,项目投资预算约为63.80亿元,据财报披露,截止2022年末,该工厂工程进度约为10%,而到了2023年末,其工程进度没有任何变化,仍是10%,几乎陷入停滞状态。

此外,在2020年11月份,恩捷股份还计划在匈牙利建设4条全自动进口制膜生产线和30余条涂布生产线,基膜年产能约为4亿平方米。项目投资预算约为3.4亿欧元,根据其当时战略规划 “项目预计于2023年第一季度末前开始量产。” 但财报显示,截止2023年末,恩捷股份匈牙利工厂工程进度仅为76.5%。

目前锂电产业形势似乎有了好转迹象。

根据东吴证券调研与分析,3月锂电产业产能利用率普遍在70%-80%,4月各家企业新增5-10个百分点,龙头企业产能利用率恢复至80%-90%,5月部分龙头企业基本实现满产,二线产能利用率50-60%。

但是,24潮产业研究院分析认为,产业短期波动并不意味着产业周期调整的结束或者反转,更接近现实的是,未来围绕新能源的主导权与定价权,无论是企业层面,甚至国家层面的较量与博弈大概率还会进一步升级,我们不应再抱有侥幸心理。

尤其需要警惕的是,在政策和市场的强力驱动下,欧美正在兴起新一轮动力电池投资浪潮。比如据市场统计,自美国《通胀削减法案》通过以来,汽车制造商和供应商已经宣布在北美投资超过500亿美元用于电动汽车和电池;而此前据24潮产业研究院(TTIR)统计,目前特斯拉、Northvolt、LG化学、QuantumScape、Italvolt、SKI、三星SDI等13家企业到2025年、2030年在欧洲电池产能布局将分别达387.3GW、971.3GW。

反观国内企业,真正做到全球化发展的企业屈指可数。财报显示,2023年宁德时代海外收入占比为32.67%,亿纬锂能海外收入占比为27.27%,国轩高科海外占比为20.34%,中创新航仅约为2.42%。

另据24潮产业研究院(TTIR)统计,2023年106家锂电上市公司海外收入合计为3969.40亿元,同比上一年增长18.14%,占总营业收入的比例仅为25.50%。其中,35家锂电上市公司海外收入在1亿元以下,甚至13家企业海外收入近乎为0亿元,其中包括湖南裕能、德方纳米、盐湖股份、融捷股份等产业巨头。

可见,中国锂电产业距离真正的 “建立全球性的商业生态系统” 还有一段很长的距离。

此前孚能科技董事长王瑀在参加央视《对话》栏目时也曾预测,以2026年为分水岭,之后北美、欧洲对电池必须本地化生产的要求就将进入实操议程。

为了突破国际贸易与政策壁垒,实现企业持续健康发展,全球化发展已经势在必行。考虑到一座电池工厂建成投产需要三到四年,“回血” 需要5-6年,按照这个时间线,留给企业国际化布局与发展的时间已经非常紧迫了。

毫无疑问,一场席卷新能源产业的全球竞争已经打响,而全球化竞争成败,或将对企业,甚至产业未来发展趋势与方向产生深远影响。

24潮产业院(TTIR)分析认为,决定全球化成败有五大关键要素:产能布局、市场开拓力、供应链网络、研发体系、碳中和能力。

其中全球化产能布局是首要前提,拥有先进全球化产能的企业无疑将在未来产业竞争中处于优势地位。

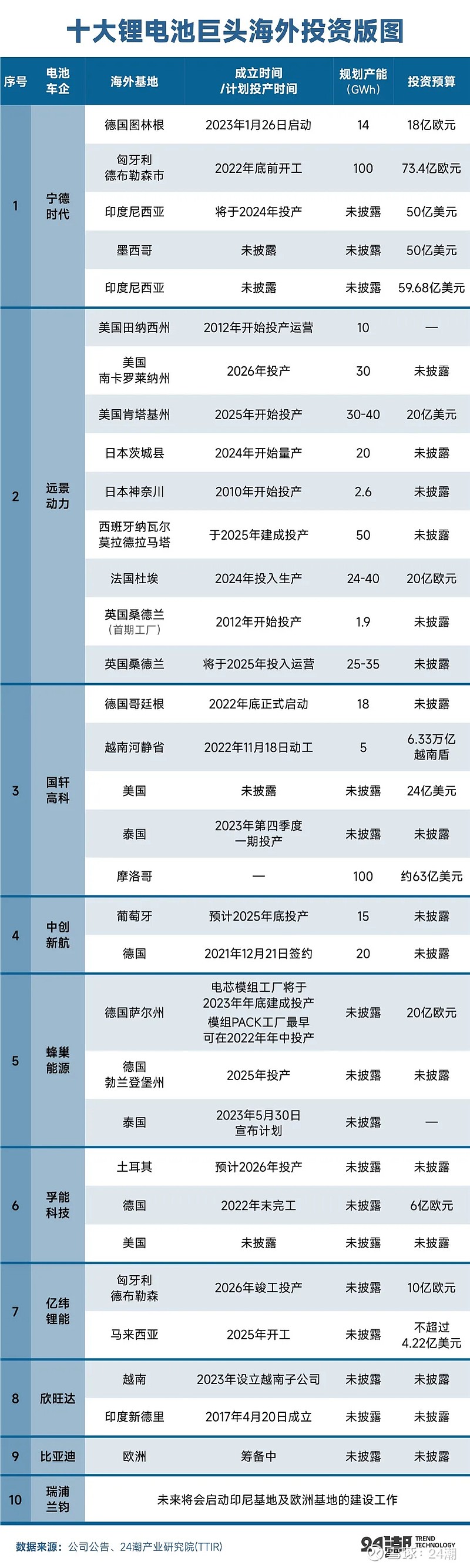

据24潮产业研究院(TTIR)不完全统计,截至目前,宁德时代、远景动力、国轩高科、中创新航、蜂巢能源、孚能科技、亿纬锂能、欣旺达等10家动力电池巨头都开始计划或者已在海外有深度的产业布局,其公开对外披露的/媒体公开报道的项目达33个,总投资预算超4000亿元。

其中全球化布局最早,且全球基地最多的锂电池巨头当属远景动力,其产能分布全球6个国家,共有13个基地,预计2026年实现产能400GWh。此外,表中产能布局最广泛的是国轩高科,产能遍布亚、欧、美、非地区。

而从投资规模来看,宁德时代海外投资力度与决心更大,其计划投建的五大海外工厂总投资预算近260亿美元。根据最新财报披露,截止2023年12月份,宁德时代在欧洲地区的133.61亿元人民币的 “重大在建工程” 进入收官阶段,工程累计投入占预算比例(工程进度)达95.06%。

此外,整个动力与储能电池产业链都在加速国际化,据高工产业研究院(GGII)不完全统计,截至2023年7月23日,我国已有22家锂电材料企业公布海外扩产项目37个,合计投资金额超1370亿元。其中仅统计2023年初至7月23日期间,就有16家企业公布海外扩产项目20个,合计投资金额超957亿元,扩产项目数量和合计投资金额占近几年总扩产项目的比重分别高达54%和69%以上。

不过,真正的全球化竞争,不止于全球范围内的产能版图之争,更在于商业生态之争。正如任正非所说 “一个公司需要建立全球性的商业生态系统才能生生不息” 。如今越来越多的国际化锂电巨头不光在海外打开销售渠道,还在海外建立更加完善、稳固的全球化供应链,这将助力企业更好的把控原材料成本、产品供应等问题。

比如宁德时代已经在北美、澳洲、非洲和南美四大洲布局锂矿资源,并在印度和刚果(金)布局钴镍资源;国轩高科海外材料项目包括阿根廷碳酸锂项目、美国正负极材料项目等。

同样在海外有深度布局的远景动力,也已与全球材料科技集团优美科签订长期供货协议。根据协议,优美科将从2026年起为远景动力提供正极材料,在2030年达成50GWh左右的年产能供应。远景动力还在美洲、欧洲、日本和中国相应开展电池的回收和再利用,以此形成产业链闭环。

建立全球研发体系也将对企业国际化发展产生积极且深远的影响。

2023年12月7日,宁德时代宣布将在香港科学园设立国际研发中心,总投资超过12亿港元,以促进新能源科技创新,推动香港可持续发展。

而国轩高科早在2014年开始就已将研发触角辐射至欧洲、北美洲、亚洲其他国家,相继在美国硅谷、美国克利夫兰、日本筑波、新加坡、德国(筹)、印度浦那(筹)等成立研发中心。目前国轩高科在全球建立全球八大研发中心,为公司的国际化提供了助力。

另一锂电巨头远景动力的官网显示,公司在日本总部和中国设立了研发与工程中心,全球员工近1万人。

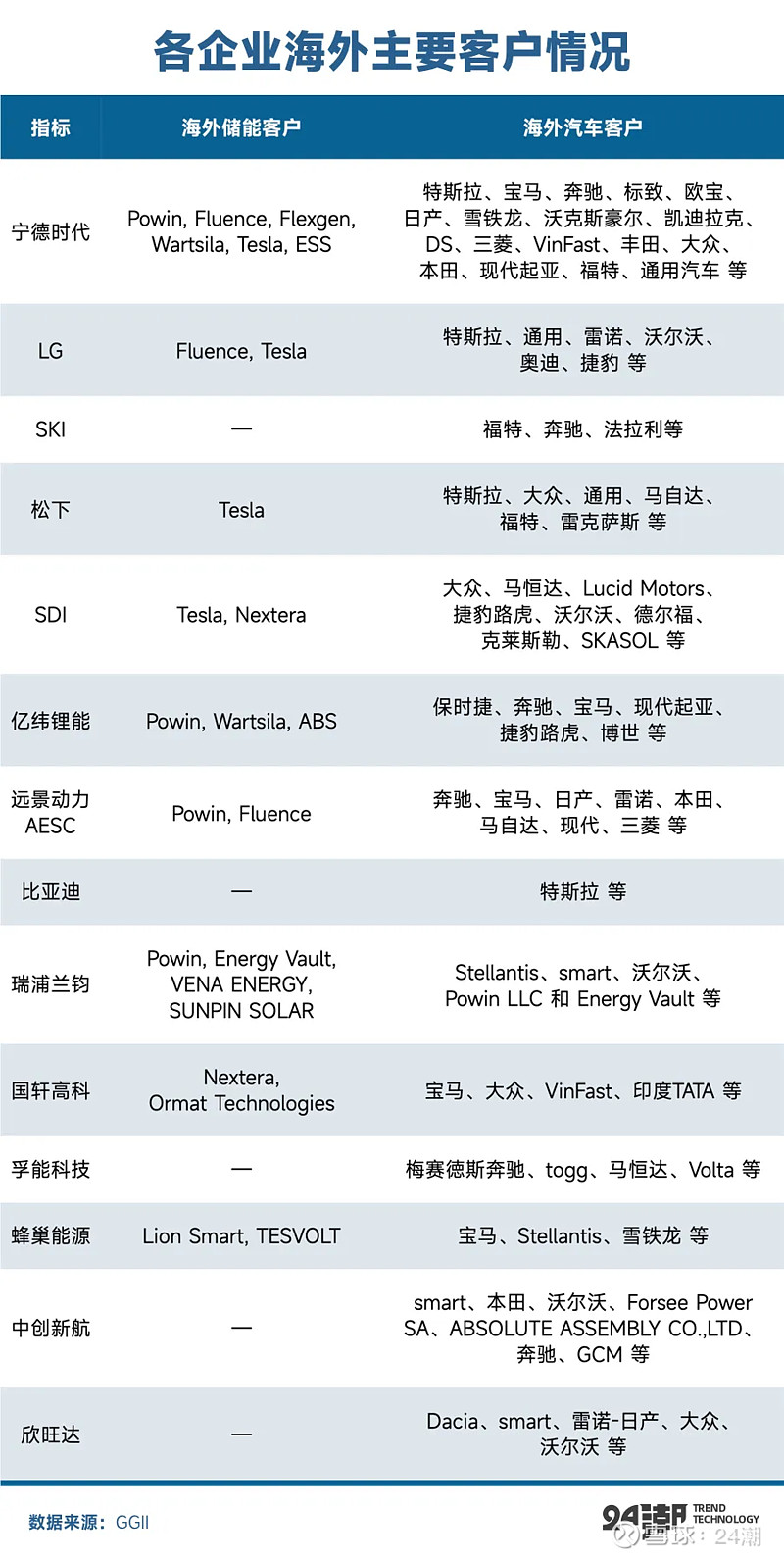

在建设全球化产能、研发体系和供应链体系的基础之上,锂电巨头也在构建全球化的服务与销售体系,建立并深化与全球车企和储能巨头间的战略合作关系。

比如宁德时代已经与BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外车企深化全球合作;在储能电池方面,宁德时代也与Fluence、Wärtsilä、Flexgen、Sungrow、Hyosung等海外新能源行业领先客户深度开展多区域、多领域的业务合作。

而亿纬锂能在2023年也在加快推进全球化进程,开启 “全球制造、全球服务、全球合作” 新征程。2023年其也分别与美国客户ABS签订合作协议,根据约定预计向ABS生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池;子公司亿纬动力与美国客户Powin签订电池产品采购协议,约定向Powin生产和交付10GWh方形磷酸铁锂电池。

另据了解,目前,远景动力已同奔驰、宝马、日产、雷诺、本田、马自达、现代等多家国外头部主机厂商及Fluence、Powin等海外头部储能系统集成商建立了良好的合作关系。

此外,作为近年发展势头最猛的企业之一的瑞浦兰钧在全球化市场开拓方面也取得了许多突破。据24潮产业研究院(TTIR)统计,2023年至今,瑞浦兰钧已先后与Powin、SUNPIN SOLAR、VENA ENERGY、Energy Vault等海外巨头签订销售合约,合约总规模合计41.4GWh,签约规模位居行业前三。

正如上文所述,海外碳管理法规日趋严格,锂电企业的零碳能力是全球化产能落地的重要理由。未来谁真正的掌握碳中和密码,谁就更有可能突破国际贸易与政策壁垒,更快的实现全球化布局与发展。

综上所述,中国锂电全球化发展与崛起绝非一日之功,这不仅需要企业前瞻性的战略规划,高效且坚定的执行力,强大的产业链协同能力,还将考验企业现金流管理能力,资本实力与持续融资能力。

纵观中国锂电电池产业20年发展史,特别是在过去十年间,中国锂电池产业已历过了几轮疯狂的野蛮生长和残酷洗牌。

产业最疯狂时,比如在2013-2016年期间,国内动力电池企业从最初的40余家,迅速成长至200余家,几年间玩家数量增长了四倍多。但随着政策与市场周期的调整,动力电池产业也遭遇残酷洗牌。据东方证券统计,仅过去五年,我国动力电池行业在经历大洗牌后,能够配套车型的电池生产企业数量已经从2017年的81家降至36家(2023年4月),降幅达55.56%。

那些倒下的明星企业,甚或产业巨头,大多死于“现金流断裂引发的资金危机”,笔者分析认为,在未来惨烈的市场竞争中,也尤为考验企业的财务健康程度与资本实力。

据24潮产业研究院(TTIR)统计,截止2023年末,111家锂电公司总负债规模合计16228.99亿元,整体总资产负债率为56.40%;另外,截止2023年末,这111家锂电公司资金净值(现金等储备-短期有息债务)合计为4076.70亿元,同比增长了9.82%,远低于2022年145.51%的增幅。

数据还显示,企业间资本实力差距极为明显,资本几乎都掌握在少数产业巨头手中,部分企业的资本负债结构甚至已经到了非常危险的境地。其中,TOP20锂电公司资金净值合计为3906.32亿元,占整体比例为95.82%。资本实力最强的三家企业为宁德时代(资金净值2421.24亿元)、江苏国泰(资金净值208.97亿元)、盐湖股份(资金净值168.61亿元)。

另外多达39家锂电企业资金净值为负值,即公司拥有的现金等资金储备与短期有息债务之间存在资金缺口,相比之下,资本压力最大的三家企业为华友钴业(资金净值为-75.71亿元)、格林美(-60.86亿元)、杉杉股份(-49.15亿元)。

综上所述,综合产业最新发展趋势与变化,未来全球新能源企业将围绕新技术、新产能、新资本等多个维度进行新一轮较量,竞争成败必将对未来产业格局与发展产生深远影响。笔者分析认为,未来拥有 “技术突破与持续创新力,先进产能布局与高效执行力,全球化布局与发展,财务健康与雄厚资本实力” 等能力的企业更具有穿越周期,持续发展壮大的基因与实力。

不过考虑到全球经济、金融与市场环境存在剧烈波动风险,企业在先进产能、一体化与全球化布局时,也要量力而行。任正非在《不做昙花一现的英雄》一文中曾说过,“如果没有坚实的基础,擅自扩张,那只能是自杀。”

(本文仅供参考,不构成投资建议)@今日话题