《科创板日报》5月24日讯(记者 张洋洋) 轴承来自温州,伺服电机产地衢州,减速机则为苏州出品,机器人本体及一二级零部件供应均不出长三角,这是上海新时达机器人有限公司生产的一台弧焊机器人,这台机器人有一个特殊的名称——“全长三角造”机器人。

近日,由中宣部组织的“高质量发展调研行”主题采访活动走进上海。采访调研的第二站,《科创板日报》记者来到位于上海新时达机器人有限公司(下称“新时达”)在嘉定区的智能工厂。

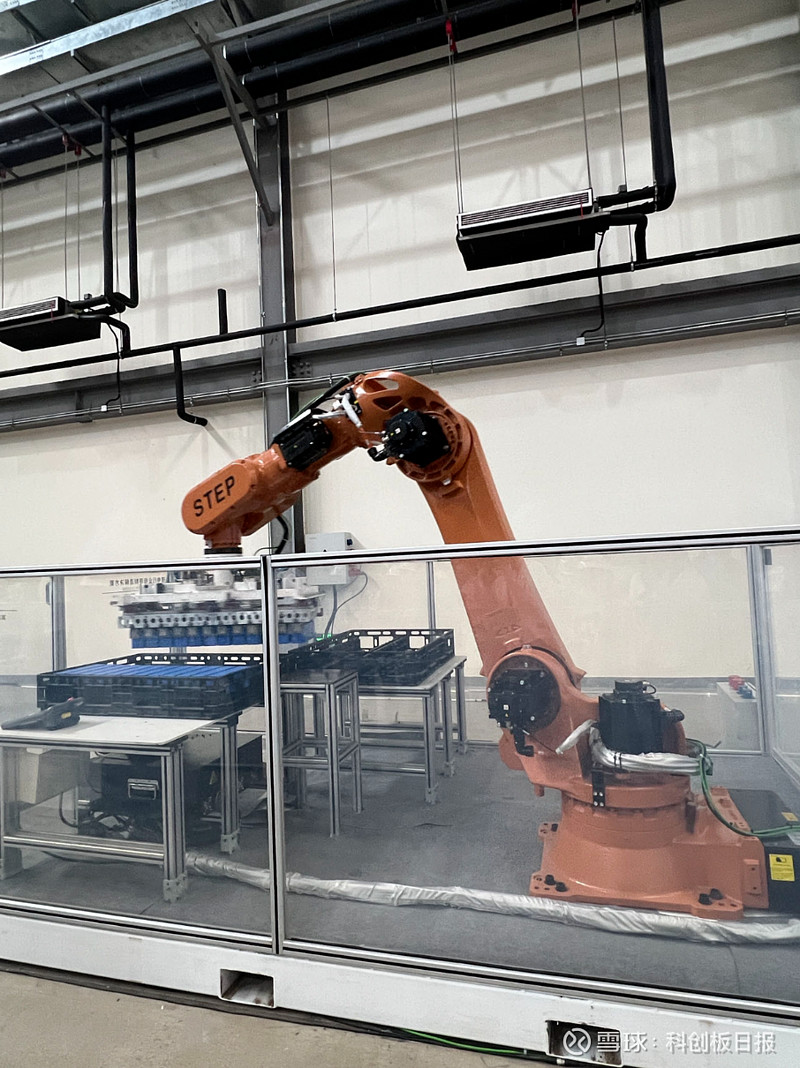

当《科创板日报》记者走进工厂车间内,一台“全长三角造”机器人正在模拟锂电池组装作业。

而在车间的空旷处,多台刚刚下线的同款机器人已被整整齐齐码放成一排,而它们则等待交付给汽车产线焊装场景。

“全长三角造”机器人,之所以叫这个名字,来自一个由上海牵头的产业链、供应链自主可控计划。

据新时达总裁梁锐介绍,2022年7月,上海市经济和信息化委员会向江苏、浙江、安徽三省工信厅发函,商请联合长三角机器人产业链上下游12家企业,共同打造所有零部件均由长三角区域供应的“全长三角造”机器人,核心目的就是抵御工业机器人核心部件进口依赖程度高可能引发的产业链、供应链风险。

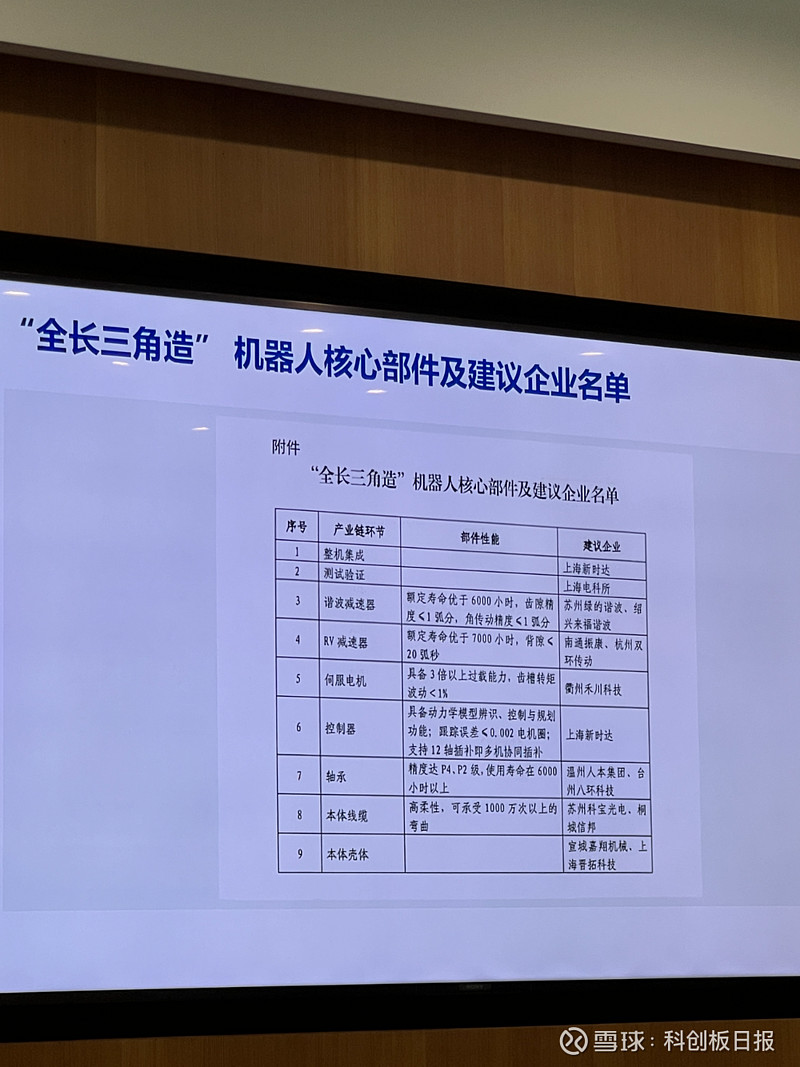

该计划中,新时达被推荐为首轮“链主”,承担整机的集成工作。另外,还有一份核心部件建议企业名单。《科创板日报》记者在此份名单中看到,在工业机器人三大关键零部件领域,谐波减速器和RV减速器有苏州绿的谐波、绍兴来福谐波、杭州的双环传动、南通振康等企业;伺服电机和控制器则有衢州禾川科技、上海新时达的亮剑。另外,工业机器人轴承、本体线缆与壳体的供应商中,也有温州、台州、苏州、宣城多地企业。

根据计划,“全长三角造”机器人在2022年的首批出货量要超过200台,2025年力争下线2000台。在这次的调研中,来自“链主”新时达的数据显示,目标已提前超额完成——2022年,“全长三角造”机器人即出货827台,2023年完成了2338台。今年第一季度已经达到1589台。

在落地应用方面,“全长三角造”机器人首次进入了汽车主机厂,应用在吉利临海工厂白车身焊接。而在更广阔的汽车零部件、家电行业,如比亚迪的先基地结构件上下料产线、海尔青岛胶州工厂空调外机智能产线上,也能见到“全长三角造”机器人的身影。

对于机器人产业而言,中国已经是全球最大的机器人市场,其在机器人产业中的地位日益凸显。这不仅体现在市场规模上,也体现在技术创新、产业链建设以及市场需求等方面。

在技术创新方面,中国企业在核心零部件的研发和制造方面取得了显著进展。例如,伺服电机、减速器、控制器等关键部件的国产化水平不断提高,减少了对外部技术的依赖。此外,中国企业还在人工智能、物联网、5G通信等领域投入大量资源进行研发,以提升机器人的智能化水平和网络连接能力。

产业链建设方面,国家相关部门也在积极推动机器人产业的集群发展,机器人企业、科研机构和高校,形成产学研一体化的创新生态系统,为机器人产业发展提供良好环境。

打造自主可控的“全长三角造”工业机器人,即是这些技术创新和产业链建设中的重要一环。梁锐说:“现在国内机器人任何一个零部件,只要你有需要,长三角地区都可以找得到。”

但供应链的纯国产化,这个过程并非一帆风顺。因为这意味着“朋友圈”的推倒重来,涉及零部件的重新设计、实验室验证及用户验证。更关键的还有最后市场端的接受意愿。

在接受《科创板日报》等媒体采访时,梁锐表示,在纯市场竞争环境下,用户未必会为“支持国货”的情怀买单,只在意“好用”与否。国产机器人面临的市场竞争激烈,客户对国产设备的要求往往高于进口设备,期待在价格更低的同时保持相近的性能和更好的质量。

对于目前国产机器人和国外机器人的差距情况,梁锐分析表示,中小型工业机器人的研发生产全部国产化后,与国外品牌的差距已经非常小。但是大型工业机器人仍存在一定的差距,这里主要是体现为尤其是在核心零部件的稳定性上,如减速机、伺服电动机等。

而大型工业机器人是市场应用的主力。在梁锐看来,往大型机器人方向提升,将会是机器人国产化的重要方向,要实现高比例(80%)国产化,至少需要两三年以上时间,甚至更久。

“机器人‘全长三角造’,使供应链距离更短、更集中,交付周期更有保证,也强化了‘链主’的溢价能力,最终使整个区域的工业机器人实力迈向新高度。”上海市经信委智能制造推进处负责人表示,据透露,下一步,长三角区域合作办公室和苏浙沪皖工信部门,或将酝酿推出第二轮“链主”企业。