《科创板日报》5月19日讯(记者 朱凌)大模型竞争日渐激烈,月之暗面旗下AI明星产品Kimi最近又整了个大活。

近日,Kimi推出了“打赏”功能,用户可通过支付对Kimi进行“打赏”,金额从5.20元到399元不等,每一档,对应着不同的高峰期优先使用时长。

具体来看,5.20元给Kimi送一朵花,高峰期优先使用4天。

9.99元加鸡腿,优先使用8天。

28.8元喝杯咖啡,优先使用23天。

49.9元给Kimi充电,优先使用40天。

99元请Kimi吃顿饭,优先使用93天。

最高档399元,和Kimi一起登月,优先使用365天,相当于包年会员。

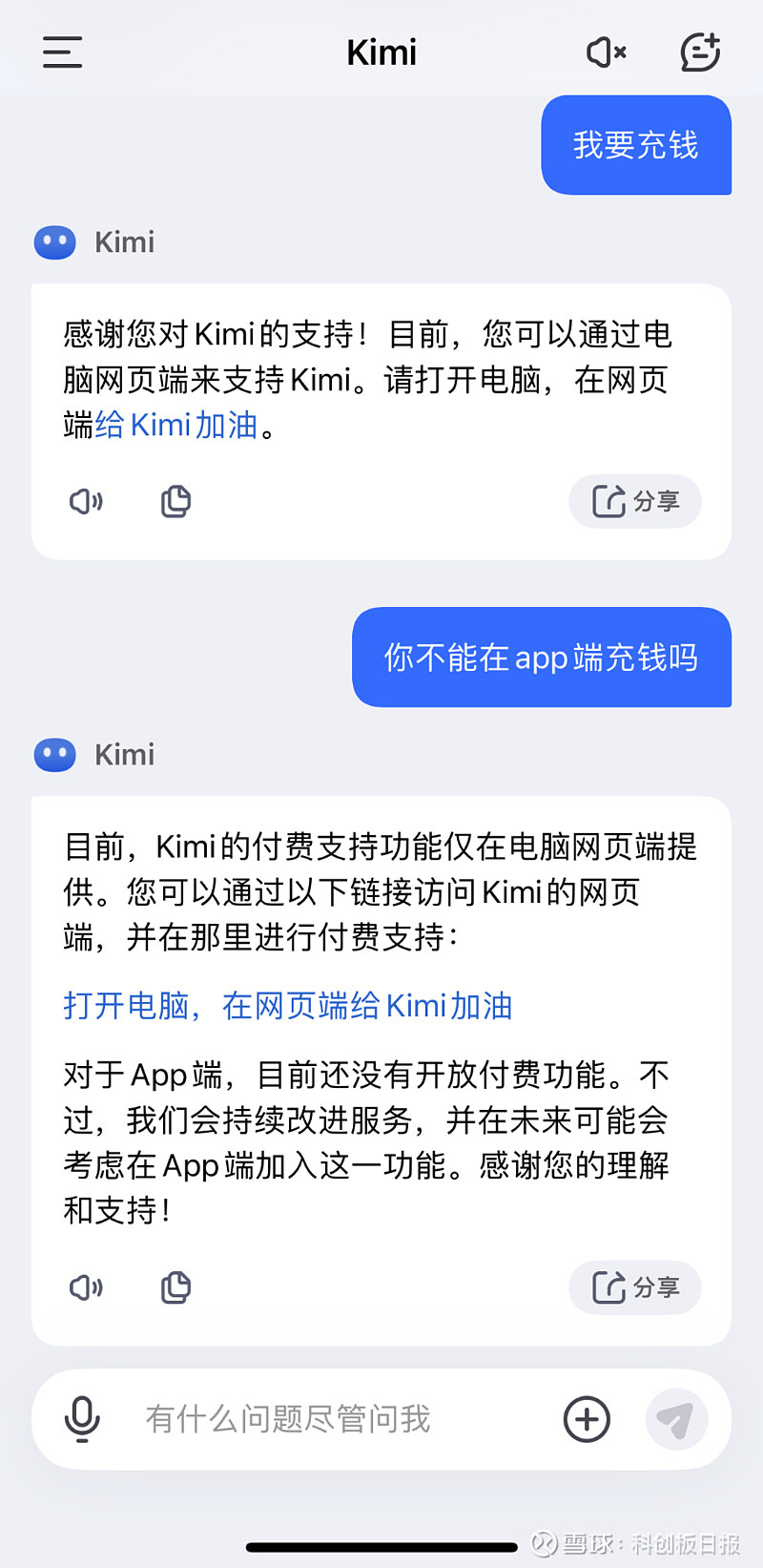

需要指出的是,目前Kimi仅支持通过网页端接受用户的打赏,App端还没开通付费功能。

自今年出圈之后,在一众大模型产品当中,Kimi是当红炸子鸡般的存在,今年3月,其就因为流量暴增而宕机,当时Kimi的App、小程序和网站均无法正常使用。

根据《科创板日报》记者的日常使用观察,如果输入的文本内容太多太复杂太频繁,Kimi其实还是会出现算力不足的“疲惫”时刻。

事实上,经过一年多的发展,大模型技术不断提高,玩家们要面对的不仅是技术上的差距,更重要的是如何更好落地进行商业化,以覆盖大模型高昂的训练成本以及研发成本。

也因此,各大AI厂商在提升基础大模型性能的同时,也在加速推进B端服务、C端产品的商业化进程。

在B端市场,大模型定价包括按照时间段收费、按调用量收费以及各种包含硬件的一站式解决方案。其中,按照调用量定价token计费的大模型“价格战”,现在已经开启。

而在C端市场,目前的商业化模式主要还是单一的订阅付费制。此前,ChatGPT、Claude、文心一言早已开启了阶梯式的付费模式。与这几个产品进行比较,Kimi当前的收费并不算高。

但需要指出的是,尽管开始在C端产品进行收费的大模型厂商逐渐变多,但是能否支撑盈利,仍有待观察。

C端产品收费,一方面看产品的具体使用效果,另一方面还要看用户的数据,包括用户规模、留存情况等。

做出过第一款AIGC现象级产品,并且还是以付费模式出现的妙鸭相机产品负责人张月光就曾解释过,为什么虽然有很多AIGC产品,但收费的并不多,原因在于“我们现在处于一个信息过载的时代,而不是信息匮乏的时代,AIGC本质上跟珍妮纺纱机一样,只是生产方式的变化,最终还是要生产出相应的产品。如果AI生成的图片质量无法达到线下写真的70%、80%甚至90%,那么就很难具备商业价值”。

换言之,产品还没有达到要求效果,用户付费也就不会付费。

在魔珐科技CEO柴金祥看来,对于科技企业而言,商业化最重要的还是PMF(Product Market Fit,产品市场匹配度),产品和市场匹配,增长就会很快。而能否匹配,用半年一年时间就能验证。

从当下的使用效果来看,根据多位付费用户的反馈情况,氪金之后的Kimi,也仅仅是拥有高峰期不用排队的权益,回答的响应速度也跟氪金之前一样,除此之外便没有别的权益。

也有用户表示,从日常使用中也可以看出来,Kimi最大的优势是文件的抽取,而不是对话能力,Kimi底层模型能力还有很大的提升空间。

在用户数据层面,目前C端的大模型产品也在在于用户活跃和留存的挑战。在前期各大上线不久,在迎来快速大规模增长后,现在的日活跃用户与月活跃用户的比例以及留存率,并不理想。

QuestMobile数据显示,头部AIGC APP运营数据活跃率低,均在20%以下;忠诚度方面,3日留存均在50%以下;流失风险高,部分APP的卸载率在50%以上。

根据红杉资本的数据显示,相比起移动互联网产品留存率高达85%和日/月活率,用户对生成式AI产品的持续使用意愿以及每天打开的比率都较低,只有56%和41%。

Kimi到目前为止还未公布过具体的数据情况。但根据第三方统计机构AI产品榜的数据,在国内产品增长榜单中,Kimi的下载量在下滑,4月下降了44.4%。

市场目前还无法对Kimi的付费成效做出最终判断,但无论如何,随着其以一种更加新颖的方式开启C端收费的道路,对整个市场而言,都将会一个重要的风向标。用户对AI服务价值的认知与接受程度将再一次被塑造,厂商们也将重新思考盈利模式和价值变现。后续其他厂商是否会紧随其后,调整策略并开启类似的收费服务,《科创板日报》记者将持续跟踪。