小米很长时间以来都是我的重仓股,21年大涨的时候还曾经凭借自身涨幅成为第一大持仓。这两年股价大幅下跌,又在低位加仓不少,所以现在还算在重仓之列。

虽然是重仓,但一直没有以投资视角研究过这个公司。最早买入就是因为喜欢小米品牌,后来补仓是觉得跌得太多了(韭菜思维)。而且买小米也不是价投逻辑,它更偏向于风险投资,因此也懒于分析(风险投资感觉就是玄学)。不过毕竟投资还是件严肃的事情,闭眼投资不可取,还是要跟踪研究一下。

1 现有业务

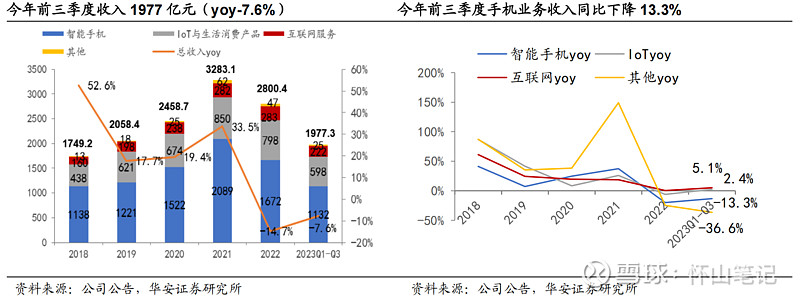

根据公司报表,小米将业务分为了三大类:手机业务、IoT与生活消费、互联网服务。就营收来看,手机业务为收入大头,占比超过了50%。就业务增速来看,小米在2021年之前都是高速增长的,但受消费电子整体下滑以及市场份额下降,公司收入在2022年出现了比较明显的下滑。一直到2023年前三季度同比下来仍然是下滑的。

1.1 手机业务

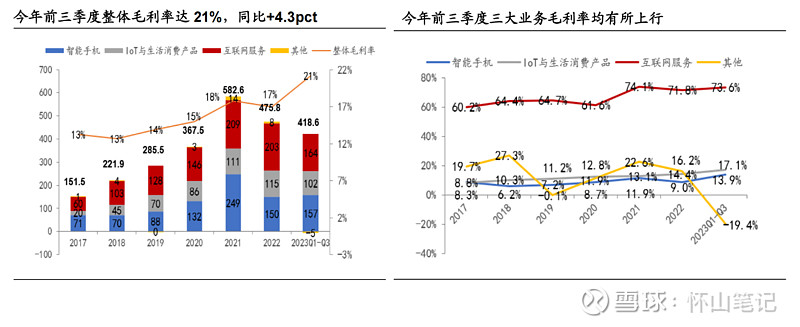

从毛利来看,收入占比最高的手机业务毛利率仅为14%。对比参考华为的终端业务毛利率可是达到了30%,而且华为手机的销售主要依赖经销商制度,终端销售价格还要高一大截。这也足见小米确实是用料实诚的厂商。

小米的算盘是这么打的:贴着BOM成本定价,极致压缩渠道费用,用性价比打造爆品,用销量平摊研发费用,然后靠小费(广告)赚钱。这是一种典型的互联网思维,在逻辑上没有问题,按说应该也像互联网企业一样赢家通吃横扫市场。但事实上并不是,小米的市占率并没有断崖式领先。友商产品高毛利、高渠道费用,销量甚至比小米还好,而且小费也照样赚(小米手机里的广告算少的)。

小米模式曾经也是中国制造业的奇迹,不但曾让小米坐上智能手机界的王者宝座,还颠覆了几十上百个行业。那么,小米模式在当今的手机市场为什么失效了?我猜测原因可能如下。

智能手机目前已经是相当成熟的产品,功能体验很难再拉开明显差距。就算小米便宜又大碗,仍然不如成本更低还更贵的友商卖的好。因为普通消费者感知不到其间功能上的差距,选择手机的决策更偏向于功能之外的价值。就像餐饮界日料与刀削面,虽然日料难吃还吃不饱,但可以满足顾客其他方面的需求。

小米近年也开启了高端化战略,估计也是要解决这个问题。但我认为,小米的高端之路不会很顺畅。主要还是“高端化”与“小米模式”并不能很好相容。倒不是说性价比就做不了高价产品。同样做高价,我小米给的更多,毛利率同样能做低,这不违背小米模式。但多给的这些东西感知不强,不能支持手机站稳高端。想要站稳高端,需要的是打造高端形象,这就需要极高的营销费用支持。

众所周知,小米的渠道与销售费用率极低,这就把中国手机行业数十万经销商群体隔绝在外,不但隔绝在外,小米甚至是他们的敌人。中国的手机市场是厂商、经销商共同造就的,你让经销商挣钱,经销商就会大力推你的产品,甚至能帮你把产品炒成金融硬通货。你与经销商争利,他们也不会让你在市场上好过。对于手机这类成熟产品,体验感知拉不开明显差距的情况下,所谓“高端”就是靠你一言我一语捧出来的。小米恐怕是中国最招黑的品牌,这种环境下做高端,又不想拿出很高的营销费用,难度可想而知。

综合起来,我认为小米手机在高端没有做成的情况下,销量依然具有不确定性,波动会比较大。

1.2 IoT与生活消费

IoT及生活消费业务发源自小米生态链,是小米模式复用到其他行业并取得空前成功之后,又经过多轮进化,逐渐发展而来。

板块的经营策略大致与小米手机相似,同样走性价比路线,毛利率水平与手机不相上下。小米在电视、平板、空调等多个领域都有不错的市场份额。我对这一块没有系统的考察,但以我的经验,有很多产品品质还是很不错的。但是也与手机一样存在渠道和营销费用过低的问题,在许多产品形态成熟的领域(比如空调、冰箱),很难谋取更大的市场份额。

先不论这个板块的发展和利润情况,IoT倒是给小米添加了一条特殊的护城河。尤其是HyperOS之后,小米产品之间的深层次联动会越来越多,这是绝对正向的循环反馈。有小米手机的倾向于买小米IoT设备,反过来也一样,未来还会跟车联系起来。小米或能成为全方位智能生活的唯一解。

综上,我认为这是一块尚有潜力的业务,我给一个乐观展望。

1.3 互联网收入

收入占比最少的互联网业务毛利率达到了73%,主要是依托手机等硬件业务附加的广告收入,就是所谓的“小费”收入。我猜测这个板块的利润主要与miui(HyperOS)装机量以及宏观经济情况有关,波动反而没手机那么大。

1.4 传统业务估值

小米目前的估值是20倍,这个估值究竟贵不贵?我想其中有两个问题需要探讨:一是小米的传统业务是否还有增长;二是净利率是否稳定。

首先是净利率。小米走薄利路线,雷军甚至给公司加了个硬件净利率不超过5%的限制。最终结果就是公司净利率波动巨大。2022年全年营收2800亿,净利润只有85亿元,净利率仅为3%。而到23年三季度,净利率又升至8%。在净利率过低的情况下,经营中方方面面的波动都可能造成净利润的成倍的变化。如果净利率不稳定,那就也不用看ROE和ROIC了,传统估值方式无效。这也是我问什么说小米是偏风险投资的原因。

再看业务增速。智能手机的全球增量时代已经过去,目前是一片红海,挑战大于机遇。如前文所述,凭借小米性价比模式,小米手机想要扩大市场份额是比较难的。因此小米当下首先需要攻克的是“高端化”。真正高端机的市场虽然不大,但站稳高端可以极大带动整个品牌的销量。如果“高端化”不成,我想凭借“小米模式”也还会有一定基本盘,但波动在所难免。目前手机市场除了苹果之外,其他厂商发布手机就像抽奖,爆不爆款运气的成分很大。小米14系列卖的不错,但也难保15不会掉链子。也只有高端化可以稳定获得市场(高端手机就算体验不好,用户也能“自适应”。经典说法:小米不好用骂小米,苹果不好用怪自己。),这方面中国只有华为做到了一些。

小米在增速方面的另一个隐忧在于,它有一半营收来自海外。在目前逆全球化的潮流之下,也处在不确定性之中。总之,增速方面的不确定性还是很高的。

增速与净利率都处在不确定性之中,估值自然也很难开展。小米既可能遭遇营收与净利率的双重下滑,甚至亏损导致一文不值,也可能两者双双上涨导致估值翻倍。要判断目前估值究竟在什么位置着实困难。如果一定要谈一个感觉,我认为小米传统业务目前的净利率与增速处在较低位置。未来随着高端化的开展,营收与净利率有望恢复增长。也就是说,我感觉小米处在低估位置。

但是,手机行业的天花板可能快到了。手机形态会逐渐稳定,性能提升也越来越慢,短期看很难出现革命性的发展。这也就意味着这个产品的增长会陷入停滞,利润会越来越薄(像过去的pc一样),研发费用也会越来越低(导致人才流失),最终公司可能会变成一家没有核心竞争力的“组装厂”。所以仅就传统业务来说,投资的吸引力确实不大。如果我目前没有持有小米,虽然有可能价格是被低估的,我也不会考虑再去买入(已经有仓位的情况下,倒也没有卖出的动力)。

不过雷军也是认识到了这一点,所以小米有了新的业务:电动车。

2 汽车业务

小米的第一款车SU7已经公布,我之前已经写过几篇关于它的小作文,这次从投资价值角度再分析一下。虽然SU7以及小米造车的相关信息仍然很少,但还是可以从有限的线索去推断一下业务的发展。

2.1 产品定位

小米第一款车没有像其他新势力一样选择SUV车型,而是做了一款sedan,还是运动取向的。这其实有些出乎意料,因为在中国做SUV车型容易成功是一个已经被验证过的方法。相对于轿车,SUV车型空间更大,更容易放下冰箱、彩电、大沙发。这都很符合国人需求。而且对于电车来说,SUV的开发难度还比轿车低,何乐而不为。

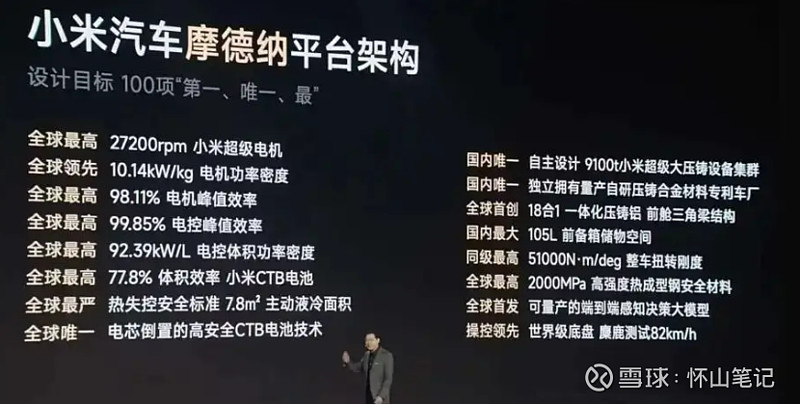

跟踪一段时间后,我大概能明白小米的思路。小米作为新入局者,第一款车首先需要的是证明自己,证明自己可以造车,并且可以造一辆好车。虽然小米可以做“冰箱、彩电、大沙发”,而且肯定可以做的非常好,因为小米自己就有智能家居、冰箱彩电,但这没有含金量,谁都可以做。造车真正难的是什么?是车之所以为“车”的那一部分,是设计、速度、操控、安全等等。小米的目标是全球前五的车企,光靠“冰箱、彩电、大沙发”这些附加的东西,是没有资格挑战全球巨头的。

而且,目前在SUV这条赛道上已经有很多有实力选手了,但运动取向的大轿车却几乎没有什么国产厂商愿意挑战(或者是只出一些很贵的象征性的车)。这个赛道难,车子开发难度高,市场没SUV大,却是见真章的地方。这个领域一直由特斯拉以及一众外国车企把持着,国内新老势力只愿避其锋芒。

如果小米真的能做出一款受市场认可的驾驶者之车,一辆顶级运动sedan,那对“冰箱、彩电、大沙发”就是降维打击。小米的未来的产品规划里一定有“冰箱、彩电、大沙发”,但对小米就是锦上添花的彩头了。所以选择运动轿车作为首款车型对小米来说是一个难而正确的道路。初来乍到,小米不能给人投机取巧的印象。对于SU7这款车,赢得口碑最为重要。

相比于口碑,SU7的销量甚至都是次要的。雷军的目标是星辰大海,用十几年的时间成为全球前五的车企。拉长时间来看,SU7是否称为爆款其实不那么重要。况且小米工厂刚刚落成,一期只有15万产能。考虑到产能爬坡问题,今年可交付量可能5-10万辆之间。再考虑到未来还会有其他车型布局,分配给SU7的产能其实很难支持它成为爆款。

当然,轿车的市场相比SUV也并没有那么不堪,其实也是很大的一块市场。而且SU7一定是一款全球车,小米在海外的形象一直优于国内,海外市场对运动型sedan的接受程度也更高。这款车在海外的受欢迎程度甚至可能会高于国内(不过考虑到逆全球化风潮,对出海这件事也暂时持有保留态度)。SU7如果在发售后确能取得口碑的话,我认为仍然会有不错的销量。

2.2 开发策略

虽然SU7公布的纸面数据不错,但它实际表现如何,到底能不能赢得口碑还是未知数。小米作为一个对造车毫无经验的企业第一款车就拿高分的概率有多大?这是一个必须要考虑的问题。

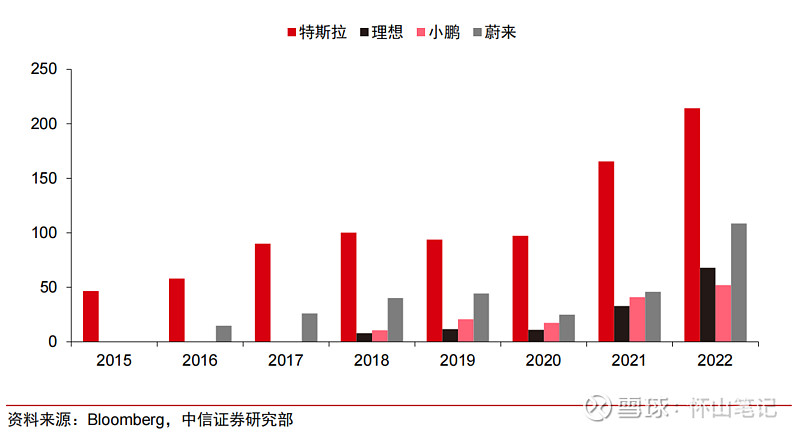

雷军在2021年公布造车的时候宣称首期投资100亿人民币,十年投资100亿美元来获得入场券。2023年前三季度,小米集团披露创新费用合计43亿元,这主要是造车的研发费用,预计全年可达到60亿左右。2022年该项费用是31亿元。合计起来确实与雷军说的首期100亿差不多。“100亿打造一款车”宣传起来像是一个非常夸张的费用,在技术发布会上雷军曾说如果是逆向开发一款车,几个亿就够了。但是这些费用与如今的新势力比起来,貌似也不是那么夸张。2022年全年,蔚小理三家的研发费用分别为108/52/68亿元,特斯拉更是达到了214亿元。相信23年这些新势力的研发费用比22年只多不少,对比之下小米的研发费用其实并没有优势。以下是其他新势力近年的研发费用:

不过研发费用也不能简单的看。首先在雷军宣布造车的2021年初,彼时特斯拉一年的研发费用才100亿(2020年),蔚小理更是加起来才50出头。这个预算在当时的时间点肯定是能吸引顶级人才加入的;其次,目前蔚小理有多种车型在研,对单个车型的投入应该没有小米多;最后,研发方向与定位比研发费用的绝对值更重要,这些决定着钱花出去到底有没有效果。

虽然从感情上,我希望企业的研发费用越多越好,但对于实际经营来说,企业必须面对研发失败的风险。去年读《芯片战争》时有一段话让我印象深刻。大概意思是相比于追不上摩尔定律,企业更大的风险在于超越摩尔定律。如果业界当前14nm的芯片刚刚成熟量产,你绕过10nm企图直接推进到7nm,那研发费用可能大到不可控,并且失败的风险很大。在这电动车领域,我想有一个类似的例子:蔚来。

蔚来2022年的研发费用就超过了100亿,我相信在蔚来内部肯定有不少黑科技(已经看到的有半固态电池与芯片),但这些东西是不是能落实在车上并转化为销量与利润并不好判断。其实我早就听闻蔚来不止在研发上无所节制,其他方面也大手大脚。强如马斯克都要死磕成本,我实在难以理解一家新企业为什么这么激进。蔚来五年累计损约800亿,如果活不下去还谈什么“长期主义”?冒然的拉高研发费用其实是赌大赢大,但这个赔率对蔚来来说太低了。(不过我也理解,作为没有背景和资金的新势力,出奇大于守正,放手一搏才可能生存下去)

再来看小米,不得不说确实存在后来者的后发优势。许多研发上的坑已经被踩过了,供应链也相当成熟,这无形中帮小米节省了大把研发费用。再来看su7,它几乎没有颠覆性创新,在这辆车上没有任何一个点是别的车上没有的,但关键参数都做到行业领先。近百亿的研发费用全部用于打实基础,最优化现有成熟技术,做渐进式创新。把参数做到顶尖,把一辆传统意义的车做好。对于一个新入局者,我非常认可这种理念。这才是有钱,且花在刀刃上,也充分发挥了中国制造业的优势与工程师红利。

(根据《小米创业思考》中的描述,雷军在21年底拿到第一版产品定义的时候,是一个非常夸张的颠覆性的车型,但被雷军否决了。这一点我站雷军一票。)

在汽车行业里,真正做颠覆式创新的只有特斯拉,当然他的研发费用也很夸张,2015-2022年研发费用高达1800亿,2022年一年就达到了200亿(不过以他的销量和规模,算到每一辆车上反而是最低的)。特斯拉确实也如同电车领域的苹果,保持着极高的毛利水平。但看过《马斯克传》的人都了解,马斯克是一个把所有筹码放上赌桌的人,这个人运气太好了。

当然,我也希望小米最终能做成特斯拉一样的企业,引领行业发展。但人不能一口吃个胖子,作为新入局者,守正大于出奇。100亿研发费用专注于做一款传统的好车。不追求0到1的颠覆,专注从1到100的打磨。我相信SU7成为一款口碑车的概率很大。

在《小米创业思考》中,其实雷军有总结他对科技公司创新的分类:集成式技术创新、自主技术创新、面向未来的颠覆式技术创新。小米汽车初创,时间紧任务重,选择集成式创新加部分自主技术创新是必要的。如果小米的电车能够在全球大卖,真正成为汽车巨头后,我想雷军也不愿甘居人下,必然要走颠覆式创新的道路。

2.3 业务展望

其实市场的不利因素也有很多,比如小米品牌的刻板印象、新能源价格战、华为下场竞争、比亚迪崛起等等,市场环境也是乌烟瘴气(SU7还未上市就遭到网暴,连方向盘是圆的都能被说是抄袭,敢信?)。不过我认为核心还是看产品,结合精益的开发策略、清晰的产品定位、创始人的决心等等,我相信SU7会是一款dream car。汽车是最大件的消费品之一,消费者在决策过程中会最大程度的消除信息差,这对小米的性价比模型来说是好事,因此我对小米造车还是乐观的。

从投资价值上看,汽车业务现金流何时转正是非常重要的,但我想可能没有那么快。首先如前文所述,首款车型口碑大于销量,现金流真正转正恐怕要等真正走量的产品发布之后。此外现在业内也在疯狂卷价格,目的其实都是为了走量。而是否走量关乎着未来还能否能留在牌桌上。

就从研发费用这个角度来看,2020年蔚小理三家合计研发费用也就五六十亿,到了22年光蔚来一家就超过了百亿。比亚迪23年前三季度近250亿,全年大概率超300亿(当然比亚迪不止造车业务)。这种级别的研发费用,必须要非常高的销量来平摊。未来还能留在牌桌上的选手其实并不多。此外,小米的研发预算也要增加,毕竟10年100亿美元折算下来也就每年70亿人民币,这个预算放到今天是不够看的。这些都会拖延小米现金流转正的时间。不过好在小米目前并不缺钱,财务健康,打得起这场仗。

(根据《小米创业思考》中的描述,其实小米在21年底就已经为造车投入了几十亿,前文算的三年约100亿其实仅仅是研发费用,如果算上招募兵马和工厂建设等Capex支出,应该是远大于100亿了。)

如果小米汽车未来取得成功,小米将从一家手机公司变成汽车公司。小米的手机业务在2022年营收为1600亿。如果按照20万一辆车简单计算,小米年销量80万即可在营收上压过手机。而雷军的目标是全球前五,那意味着至少取得600万辆以上的销量,营业额万亿以上。这显然是一个比手机大得多的市场。也会为小米的估值提供广阔的想象空间。

不过,站在更远的角度看。汽车行业有个很大的不确定性就是自动驾驶。如果自动驾驶成熟汽车将走向共享。那时不再有人购买私家车,或者仅是少数人的玩具。特斯拉很早就立项了Robotaxi项目,这是一辆没有方向盘和踏板的车,只是受限于自动驾驶的不成熟一直进展迟缓。目前国内的自动驾驶技术已经相当领先,但这个技术究竟将怎样改变汽车业甚至人类社会,还未可知。届时小米是继续做一家卖车的公司还是转变为一家提供出行服务的公司?

3 总结

小米手机业务目前看可能处在一个比较差的周期中,随着高端化的推进,未来有望恢复增长。但行业竞争激烈,且离天花板较近,所以不足以成为估值提升的理由。汽车业务的战略和首款产品我认为成功的概率不低,但现金流转正可能需要较长的时间。时间一长,不确定性就会增加。没人能知道四五年后的世界是什么样子。

虽然存在种种不确定性,但是我还是会维持小米的仓位。这个决策不在乎于小米当前和远期的业务,而是在于小米的价值观。小米是一家非常特别的公司,与市场上大部分to C企业都在走的“品牌溢价”路线不同,小米选择了地狱难度的“性价比”路线。在这条路上真正走下来的,都是非常牛的企业:Costco、优衣库、无印良品、宜家等等。其中以Costco尤为卓越,也是查理芒格的爱股。

然而与那些前辈不同的是,小米是一家科技公司,经营逻辑不尽相同,这是一条前人没有走过的路,需要小米和雷军自己去探索。雷军曾说,在办小米之前他就知道小米模式真正被大众认知、理解、接受将是个漫长的过程,可能至少需要15年的时间。小米要挑战“便宜无好货”这种顽固观念,还要兼顾“好货”、“便宜”、“公司持续盈利”的不可能三角,这是何其困难的工作。

但是退一步来看,这个世界难道不应该是便宜的打败贵的、质量好的打败质量差的、真诚的打败虚伪的、勤奋的打败浮躁的吗?为什么“性价比模式”不能是所有企业的准则,为什么消费者要为“品牌”付出溢价?这其中其实是一个信息不对称的问题,因为消费者无法获知、或者是没有精力了解一个产品的好坏,品牌就有了溢价的机会。然而靠品牌溢价本质上都是在“欺骗”消费者。更有甚者甚至靠营销来打造虚假形象,对消费者进行智商税式的收割(如保健品行业)。这个现象在中国尤其明显。

挡人财路犹如杀人父母。除了手机之外,小米还将性价比模型复制到了那么多行业,我们也就不难理解小米为什么在网络上会遇到如此多嫉恶如仇的攻击。不过我相信在真正的消费者心中,小米的地位还是很高的。我想随着市场环境的文明化、消费者素质的逐渐提升以及信息不对称逐渐降低。小米成功的概率会越来越高。试想一下,如果小米的愿景真的成功,小米的品牌价值将会有多么巨大。当消费者想买一件电器而不知道买什么牌子的时候,他心里知道可以闭着眼选小米,因为价格和品质肯定是最优的。那时的小米是不是已经超越了Costco。

回到投资上。这段时间跟踪研究下来,我对小米的态度其实没有发生变化。相比于茅台腾讯这类价值投资而言,小米还是偏向风险投资风格,我对目前小米的仓位满意。

以上个人观点。

2024年1月于北京