作者 | 唐学鹏(《北大金融评论》出品运营人)

针对当前的全球通胀,古德哈特早有发声,他认为,这一次的通胀没有那么简单,因为它的核心原因是人口变化。古德哈特将这一发现写在与普拉丹合著的《人口大逆转》一书中。值得注意的是,这本书的英文版出版时间为2020年,是在2021—2023年全球大通胀发生的“前夜”。

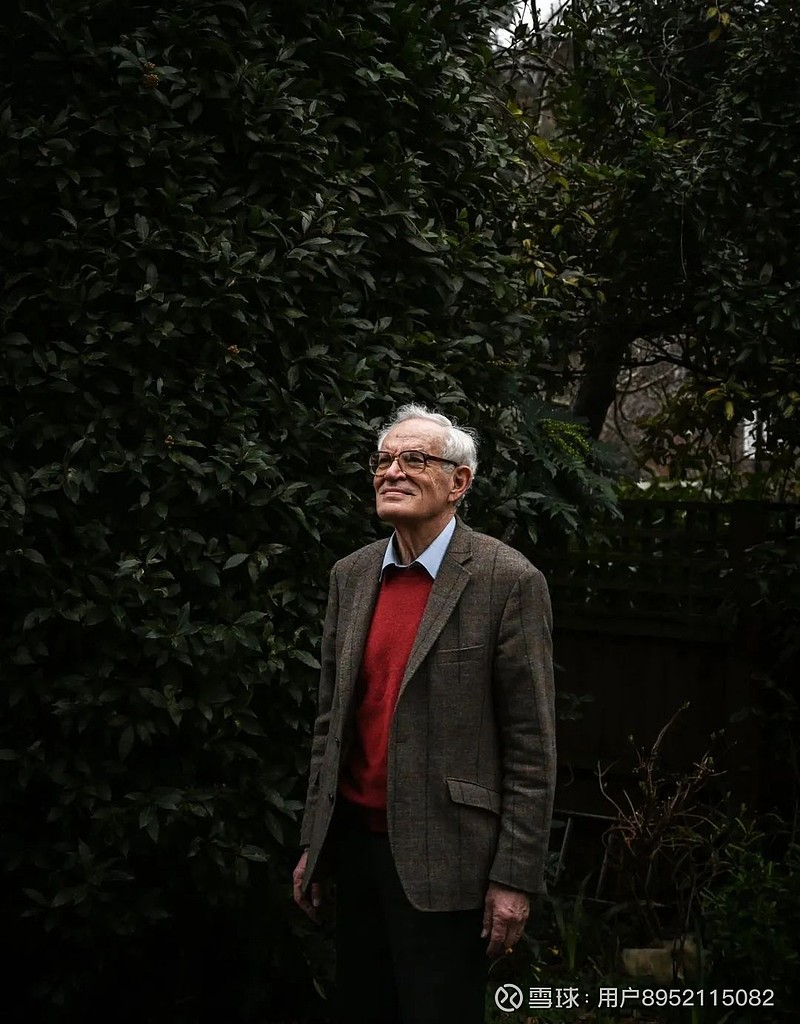

英国著名经济学家查尔斯·古德哈特 (Charles Goodhart )曾开玩笑说,“我的公众声誉主要基于一篇工作论文的一个次要的脚注”。他说的这篇论文是1975年撰写的《货币管理问题:以英国实践为例》(Problems of Monetary Management: The U.K. Experience),他说的次要的“脚注”是这样一句话:“任何被观察到的统计规律,一旦将它用于控制目的,都将趋于失效。”这个脚注包含的思想是如此有趣,甚至直接启发了“卢卡斯批判”,以至于它被称之为“古德哈特定律”。

“脚注”里的“古德哈特定律”,本意是查尔斯·古德哈特在20世纪70年代极力劝阻时任英国首相撒切尔夫人采纳米尔顿·弗里德曼的货币主义思想来制定英国的货币政策。经济学家大师弗里德曼主张用一个恒定的货币增长率来“框定”经济体内货币数量的增长(例如M2)。古德哈特用自己经验研究,反驳弗里德曼的“对货币数量的机械增长的管理”。因为他观察到一旦控制货币数量增长,合理的经济增长与温和通胀之间不存在任何有效的关系。而且会出现“越严格控制货币数量”,越产生“无序的通胀波动”的现象。要知道,古德哈特当时对弗里德曼思想的抵制,是弗里德曼货币主义处于“最高光”的时刻。美联储主席保罗·沃尔克1979年开始转向弗里德曼的办法,很快就证明古德哈特的意见是对的:货币总量与其他宏观经济变量之间存在极不稳定的关系,单一控制货币总量根本没用。保罗·沃尔克的尝试失败,也让弗里德曼被迫承认自己建议的失效。

“古德哈特定律”名声大噪后,慢慢脱离经济学的范畴,变成一个更为广泛的社会科学定律。它更广义的表达是:“一旦出于控制目的对任何观察到的统计规律施加压力,它都将趋于失效”。好比,如果让员工根据每月销售的汽车数量获得个人奖励,他们就会利用一切办法销售更多的汽车,即使完全亏本,从而让激励这件事完全没有意义。再比如,在金融监管上,“当监管大于一切,那么资产的风险模型就会崩溃”;又比如,评定学者绩效如果靠课题和论文发表,那么“一旦以发表数量为核心,该国的有效学术生产就会崩溃。”总之,古德哈特定律意味着“所有的评估指标一旦被作为衡量标准,必然会被滥用,它就不再发挥作用,因为人们不断玩弄它,让它不断丢失它的内在价值。”

“古德哈特定律”似乎暗示,这个定律的提出者有一种反思甚至反叛的智性,因为他不会依赖任何建构的单一性,即使这种建构是他自己完成的。

反“古德哈特定律”的古德哈特

查尔斯·古德哈特算得上是“名门望族”,两个兄弟威廉·古德哈特和菲利普·古德哈特都是英国著名的政治家,都先后封爵。父亲阿瑟·雷曼·古德哈特 (Arthur Lehman Goodhart) 是英国著名的法学教授,牛津大学学院(The College of the Great Hall of the University of Oxford)的院长。美国前总统比尔·克林顿、英国前首相哈罗德·威尔逊、著名诗人雪莱、 “身残志坚”的理论物理学家霍金等都毕业于该学院。阿瑟·雷曼·古德哈特被认为是英美判例研究的里程碑式人物。

请注意,阿瑟·雷曼·古德哈特里面的“雷曼”,出自阿瑟·雷曼·古德哈特的母亲哈丽特·雷曼的母姓遗留。而哈丽特·雷曼的父亲正是梅耶·雷曼 (Mayer Lehman) ——著名投资银行雷曼兄弟 (Lehman Brothers)的联合创始人之一。也就是说,古德哈特的曾外祖父是雷曼兄弟的创始人。雷曼兄弟于2008年美国次贷危机中破产是金融史上最著名的事件,深刻改变了美国次贷危机的走向,促使美国出台“直升机撒钱”的量化宽松政策。

犹如事后冥冥中的对应,查尔斯·古德哈特既没有选择法学,也没有成为议员。他最大的学术兴趣,是金融风险、金融监管与宏观经济的一体化研究,并将研究转化为一种有效的政策,进入到中央银行的货币和监管政策工具箱之中。

除了否定撒切尔政府采用货币数量管理之外,是他将全球央行的货币政策拉回到以利率工具为核心的“通胀目标制”。世界上第一个采取通胀目标制的国家是新西兰,是英联邦国家。而促使新西兰走上这条道路的最重要人物,就是古德哈特。他认为“货币主义经历卢卡斯批判之后,货币数量控制要让位于央行的短期利率控制,以及围绕利率走廊的各种短期数量工具”。即使这一切都有了,还是不够的,要让公众相信央行持续稳定物价的决定,那么就要有一个目标问责上的反复沟通,即通胀目标制。所谓“公众知情监督,央行奋力达成,沟通过程透明”,他甚至认为,“如果要给央行行长一大笔奖金的话,就要看他的通胀目标做得好不好,这就是他的KPI”。通胀目标制在新西兰确立之后,蔓延至澳大利亚、加拿大、瑞典,并最终回到英国,成为全球各个央行的趋同性追求。

中国香港地区的联系汇率制也同古德哈特有关,其时古德哈特是英国央行的高级顾问。1983年中英谈判,外资大量撤出,港币汇率大跌,未来局势有极大不确定。古德哈特评估了大量方案,力荐“港币同美元”汇率挂钩。因为政治上中英有分歧,港币同英镑挂钩“有隙”,不一定让中方接受。中美当时关系不错,美国经济与香港经济虽然高度差异且经济周期不同步,但是美联储的货币政策更有全球性。港币与美元7.8:1挂钩之后,相当于货币政策美元化,变成一个完全开放的国际市场。事实证明,港币美元的联系汇率制是一个非常成功的创举,历经40年依然不倒。

的确看上去这有点讽刺。“古德哈特定律”似乎否定了经济政策或者经济监管中控制单一目标的做法。但是,他又孜孜不倦地设定各种目标,无论是通胀目标制还是联系汇率制。这有点像他的父亲阿瑟·雷曼·古德哈特。阿瑟不断批判英国的判例法过于僵硬,但同时又要求英国法官“学会遵循既往的判例,让相似的判例得到一致性”。这也暗示了古德哈特有一种智力上的灵活性,他认为需要有目标,但这个目标并不是“全力而为的单一目标”,而是一个“可沟通的趋向性目标”。所以,他喜欢的货币政策或者金融监管,都是一种具有灵活框架的政策或监管。既然是这样一种学问气质,那么他提出“离经叛道”的学说自然也在情理之中。

人口转型下的通胀研究

因为时间过近,历史并非立即给出定论。但是,2021—2023年的全球大通胀一定是历史上最奇特的通胀之一,影响它的因素很多。例如“新冠疫情 ”导致的人员隔离,供应链中断、俄乌冲突爆发、西方国家垄断部门的哄抬物价——例如美国的石油企业或者食品巨头、还有俄罗斯和印度的粮食禁止出口令、当然也包括2008年次贷危机之后美国量化宽松的持久影响、疫情期间美国给“全民发钱”的疯狂举动……总之,这场通胀让无数决策者和学者对它的到来毫无警觉,到来之后,归因也归得没有任何共识。有意思的是,一旦大通胀猝不及防到来,主流意见又认为它肯定会迅速消退。

从历史的长波段视角看,通胀问题也算是 “与记忆的搏斗”。人类现在似乎忘掉了通胀一直是“经济的主旋律”。例如,第二次世界大战发生的根源,是德国的通胀引发纳粹上台;20世纪70年代的长期通胀(或者叫“长期滞胀”)更是美国乃至西方世界最头疼的问题。之所以70年代通胀如此持久,因为对“20世纪30年代美国大萧条”故事对那一代掌权的美国人有深入骨髓般的影响,他们认为如果加息将会重蹈覆辙,但最终保罗·沃尔克还是通过暴力加息才控制通胀。而现在,美联储主席鲍威尔也上演了“暴力加息”一幕,这让很多美国人觉得通胀一定会快速消退,因为保罗·沃尔克就这样成功过。而且在很多人的记忆深处,2001年中国加入WTO,让世界商品价格长期处于通缩状态,是人类历史上最黄金的“廉价商品期”。从2001年到2021年,即使经历了次贷危机,美国通胀整体也处于相当低的区间。美好记忆让现在美国人觉得“这是一种必然还会重返的生活”。

而古德哈特发出异声:这一次的通胀没有那么简单!因为它的核心原因是人口变化。

古德哈特将这一发现写在与普拉丹合著的《人口大逆转》一书中。值得注意的是,这本书的英文版出版时间为2020年,是在2021—2023年全球大通胀发生的“前夜”。其实,对于这轮大通胀的预测,仅有美国前财长萨默斯等少数人才有预警。但是考虑到萨默斯经常对经济的预判错多对少,对上一两次并不奇怪。尤其是萨默斯长期都相信所谓长期停滞(secular stagnation)的观点,长期停滞意味着通缩是未来经济的主流。而古德哈特在《人口大逆转》一书中思想简明且直接,核心原因直指“生产力人口”。

扫描二维码8折订购本书

在讲述古德哈特《人口大逆转》与通胀关系之前,我必须要先介绍什么是全球的人口转型?

我们要知道,从人类的古代社会到工业革命之前,全球人口增长异常缓慢,大约每年增长0.04%持续了上万年。人类一直在“马尔萨斯陷阱”里面打转:人口的生育能力要远远超过生活资料的增长。简单说就是“生可以生,但不够养”。历史上大量新增人口穷死饿死,死于饥荒或者战争,最后的结果就是年增长大约是0.04%。

“马尔萨斯陷阱”也迫使人类的生育策略长期在“R/K生态选择”中选择R而非K。所谓“R/K生态选择”,是指生物体在后代的数量和质量之间进行权衡。R选择代表着在不确定、不可预测、条件很恶劣的情况下,鼓励父母生育更多后代,因为大多数后代存活到成年的可能性很低。不过因为生育数量很大,总有一些后代能侥幸活下来;K选择正好相反。因为环境相对可靠富足,父母能够自信地投资于一二个后代,他们更有可能存活到成年。K选择的结果是,后代数量很少,预期寿命较长,并且是晚熟的,在年幼时需要父母更多照顾。

处于“马尔萨斯陷阱”的人类在很长时间内都是“R选择”。工业革命之后,人口转型开始发生,完全扭转了“马尔萨斯”世界。这个过程一般描述为DTM(The Demographic Transition model)模型。首先,在马尔萨斯世界快要终结的阶段(前工业社会),死亡率和出生率都很高,并且大致平衡。干旱、战争、饥荒、疾病等自然事件对人口数量的波动影响很大,中老年人口迅速淘汰,世界大多是年轻人口。孩子们从小就为家庭的经济做出贡献,一般8岁左右就挑水、砍柴、送信、照顾弟妹、扫地、洗碗、准备食物和在田间干活。孩子们没有教育或童年娱乐。父母养育孩子的成本与孩子自身的劳动产出几乎是一致的,可以说,“孩子不欠父母的”!

工业革命的出现和现代科技爆发,导致人口增长越来越快(即出现工业革命之后的第一次“人口大爆炸”)。这种增长不是由生育率增加导致的,相反,生育率没有增加,而是由死亡率下降导致的!现代科技让食品加工、供水、污水处理和妇产技术有了长足的进步。19世纪以前的西欧,生出9个孩子可能会有3个存活到成年,到了工业革命之后,7个都能存活下来。如果工业革命没有进一步产生狂飙突进的城市化和工业化,产生满足大量人口就业的工厂,那么这个国家因为大量无事可做的青年(“青年膨胀”)而陷入“失败国家”的窘境:抢劫、动乱和仇恨出现在每一条街道上。

随后,死亡率下降的同时,出生率也开始下降。2023年诺奖得主克劳迪娅·戈尔丁喜欢强调避孕药物的作用,但实际上,出生率的下降是多重因素导致的,比如妇女受教育时间变长、女性职场机会和工资的增加、国家对童工的严厉限制、家庭农业的萎缩、儿童教育投资的增加……R选择转向了K选择(可参见戈尔丁的新书《事业还是家庭?》)。出生率的下降平衡了死亡率的下降,但是总体生育率还能维持在一个家庭大约有3~4个孩子的水平。

扫描二维码8折订购本书

然后是DTM模型的最后阶段:死亡率很低,出生率进一步下降变得更低,老龄化社会大规模出现,家庭的总和生育仅仅在2附近(在更替生育率附近)。人们开始担忧人口在未来出现负增长。现在的德国、意大利、日本和中国都面临着这一情况。2022年,中国的死亡人数首次超过出生人数。日本在2005年人口增长就变成负数。即使是美国,生育率早就降至更替水平(2.1)以下。1800年美国育龄妇女会平均生7个孩子,1900年是4个,到了2022年的美国总生育率是触目惊人的1.66个。美国人哀叹“千禧一代是历史上最不愿意生育的一代”。目前,美国的人口增长完全是由移民贡献的。

《人口大逆转》以全球的人口转型为背景,论及全球最先进(德国、日本)或者最具有生产力的人口国家(中国),面临着棘手的老龄化,这是一个愈演愈烈的趋势,那么,它对全球通胀意味着什么?

“人口老龄化”背后的宏观消费与投资

在《人口大逆转》出版之前,大部分经济学家都认为“老龄化社会”将带来严重的通缩!现实的例子是日本的“老龄化”过程一直伴随着通缩。他们将日本的故事看作是“老龄化与通缩”相伴的唯一关系,也是世界未来的唯一景象。在学理层面,他们认为,成熟经济体的“老龄化”会导致工业社会转向后工业社会:资本密集型要转向人力密集型。资本密集的制造业的信贷需求会大幅下降,带动总体信贷大幅下降,从而导致利息下降,全社会购买力也下行,经济必然是通缩的。深究这一逻辑,其实是奇谈怪论!因为资本密集型和人力密集型的产业演化,本身就是不清晰的,就是自以为是的逻辑构造。很多服务,比如做饭、扫地或者理发,现在都有对应的机器人出现。在人工智能和智慧制造下,服务业也完全可以“制造业化”。

古德哈特的高明之处在于,他抛弃了这些流行的见解,抓住非常简单非常直接的“人口生产力”的理念。他认为,从2001年到2020年之所以存在那么长时间的通缩,就是因为中国这样的超级生产力人口的国家融入世界经济体系。年轻和能干的中国人,生产远远大于他们的消费。他们为世界提供了源源不断的廉价商品,从而压低了世界的通胀。现在,人口“甜头开始变酸”,因为中国人口开始老化,就像德国人、韩国人、日本人一样,。全世界最年轻的人口分布在印度和非洲一些国家。这些地方的年轻人站在大街上游手好闲、无所事事、眼神空洞地望着远方。这个地方每天并不诞生大量的企业,而是在家庭作坊中维持生计。他们不是典型的“生产力人口”,他们仅仅是人口。跟中国人的生产远远大于自己的消费不同,他们的生产与自己的消费差不多。中国人因为生产大于消费,于是收入远远大于消费,就有很多储蓄,就可以产生源源不断的信贷资金。

当中国人、德国人开始老去,当全世界的“超级生产力人口”开始老去,要知道,这些富裕的老年人,他们的消费将远远超过自己的生产。在宏观经济学上有一个错误的假设,就是放之四海而皆准地认为消费倾向是递减的,富裕人口总是会存钱,而不是消费。事实上,中产阶级的富裕老人们,他们会去旅游,也会得癌症或者阿尔茨海默症,他们需要临床照看、需要癌症创新药物的研发、需要更多的医生和护士、需要更多的社会资源来支持他们的晚年……是的,超级生产力人口老了之后,不仅不产出,而且还要别人来照顾他们,他们扔出去钞票换来对他们的照看。老年人最需要的这些服务型产业大多是典型的“鲍莫尔成本病”的产业,也即成本上升快于劳动生产率上升的产业,对这类产业的需求增加具有通胀效应。

如同对货币主义发出异议,古德哈特又开始异议弗里德曼的“终身收入消费假说”。在弗里德曼这个假说里,人类是非常理性的,根据一生的收入来合理规划自己每个阶段的消费,从而平滑一生的支出。古德哈特认为,根本不是这样的。人们在年轻的时候会存一点钱,但总是在暮年花更多的钱,尤其是随着寿命的增长,在生命的最后十年基本上花掉自己一生30%~40%的总储蓄。这一大笔钱基本上给了医院,从而富裕国家的医疗部门都一定会出现“前所未有的膨胀”。

古德哈特认为,“老龄化”减少了活跃的劳动力人口,但不一定经济总产出就下降。因为政府或者企业部门为了克服这一负面效应,不得不在生产中提高资本数量,来弥补人力资本的下降,也就是说,资本替代劳动。这意味着成熟的老龄化经济中,工资不仅提高,而且资本构成也不断提高。资本提高意味着银行体系里得有足够的储蓄来用于投资。如果银行的储蓄主要是老年人的储蓄,而大量的老年人又开始花掉了自己一生中的储蓄。那么,银行体系就没有足够的资金用以提高资本构成。廉价资金消失了,信贷资金是靠信用“空转”出来的,而不是有坚实的储蓄予以保证的。那么,结果只有一个:通胀会来,并迫使利率水平上升。以后老龄化经济体的央行,绝对不敢想象达成2%的通胀目标制是一件轻松的事。

古德哈特的“靶点”不仅仅对准“人口老龄化引发的通货紧缩”这一流行的教条。他认为,“人口大逆转”(老龄化会产生长期通胀)对于各国央行的“量化宽松”政策将产生极其严重的影响,因为它就像一只让监管层猝不及防的“黑天鹅”一样,让央行不得不长时间保持较高的基准利率,从而对资产泡沫化严重的经济产生难以估量的冲击。最直接的后果是,当真实资本缺乏(因为没有足够的储蓄可供银行放贷),央行就不得不印钞,放出“虚假资金”,然后购买该国的国债,从而全世界开始进入国家债务竞赛之中。每个老龄化经济体都是“债台高筑”,债务不可能在不引发通胀的情况下通过再次印钞来消除——即使是拥有“美元霸权”的美国也很难达到这一点。那么,要真正削减债务,就需要对经济体加税。法国经济学家皮凯蒂赞同“财富税、遗产税”、美国的诺德豪斯赞同“碳税”,或者中国人经常嚷嚷的“房地产税”。但是,房地产税可能面临的是房产普遍过剩、老龄化经济下不动产价值缩水的窘境。最终要削减如此大基础的债务,需要开增的是“消费税”。消费税,其实就是从消费者手上直接拿走钱,来还国家的债务(“日本式还债模式”)。

所以,聪明的央行,请将精力还是放在警惕未来的通胀上面吧!

相关文献:

1,关于古德哈特定律其实是由人类学家玛丽莲·斯特拉森 ( Marilyn Strathern)来总结的:“当一项措施成为目标时,它就不再是一个好的措施”。

Strathern, Marilyn (1997). "'Improving ratings': audit in the British University system". European Review.

2,对于查尔斯·古德哈特在金融实践领域的全面描述:网页链接

3,古德哈特反驳货币主义的“货币数量控制理论”,可见其论文“Whither Now?” ,网址:网页链接

4,古德哈特对金融监管的观点,可见“金融监管的基本原则——来自《日内瓦世界经济报告》”

网址:

5,关于古德哈特“人口转型与通胀的观点”,见《人口大逆转》,廖岷 缪延亮译,中信出版集团,2021年8月。

6,“长期停滞”这一概念尽管是美国经济学家阿尔文·汉森在1938 年提出,但是将它发扬光大的其实是德国经济学家汉斯·辛恩(Hans Werner Sinn),而萨默斯非常赞同辛恩的观点。汉斯·辛恩有篇著名文章“(长期停滞)下请忘掉通货膨胀”,

网址:网页链接