为了检验对于投资这件事情有着迷之自信的你是否会受到心理账户的影响,我们不妨找做一个小测试。

第一步,找出账户中亏损额最大的那只股票,立刻把它卖掉。

第二步,冷静之后再思考一下,现在的你会不会在同等条件下再把它给买回来。

倘若从真实性和可得性的角度出发,找出一个负面典型确实是比较困难的事情,好在本人可以经常跑“踩坑者”的龙套,那就从我开始做实验吧。

其实,不用查看我也知道,目前我的账户里还躺着“某某平安”这样一只亏损股。时间倒回到三年前,那还是一个疫情没有发生,地产还没暴雷的美好年代,当时我被“某某平安”布局地产股的情况所感动,在其公司管理层感慨“我也不知道这么好的股票为啥这么低估”的情况下,“试探性买入”小幅盈利,后续“重仓出击”加仓至亏损,然后是持有至今不动,搞“价值投资”了。

现在的我,已然知道了“客观无知”,而且明白了“眼见即为事实”,可以肯定的是这个“某某平安”断然不在自己的能力圈领域内,也不是自己可以轻易跨过去的1米高的栏。因此我确信,一旦我把它卖出去,我是不会再把它给买回来了——因为我真的知道了自己“不懂”。

好吧,我承认,我又一次栽在了自己正在收集的这口巨坑之中。下面,让我们把实践认识上升至理论高度,看看我是怎么滑入心理账户之坑的。

一、心理账户的概念和特点

根据百度百科,心理账户(mental accounting)是芝加哥大学行为科学教授理查德·塞勒(Richard Thaler)提出的概念。心理账户是行为经济学中的一个重要概念。

1999年,塞勒发表《mental accounting matters》一文,这是对近20年“心理账户”研究的一个总结。在文章中,塞勒认为:心理账户的三个部分最受关注:

首先是对于决策结果的感知以及决策结果的制定及评价,心理账户系统提供了决策前后的损失——获益分析;这个部分完美匹配了我的踩坑操作。

第二个部分涉及特定账户的分类活动,资金根据来源和支出划分成不同的类别(住房、食物等),消费有时要受制于明确或不明确的特定账户的预算;呃,“某某平安”在我的大胖桶中的“个股组合”中,属于个人胜率统计的部分,亦属于投资账户,“不卖出即为浮亏”,“浮亏不算亏”,我是这样“骗”自己的。

第三个部分涉及账户评估频率和选择框架,账户可以是以每天、每周或每年的频率进行权衡,时间限定可宽可窄。我的做法是按年统计总体投资成效,这个貌似无关。

二、心理账户引你入坑的危害

塞勒认为:人们在进行各个账户的心理运算时,实际上就是对各种选择的损失-获益进行估价,称之为“得与失的构架”,人们在心理运算的过程中并不是追求理性认知上的效用最大化,而是追求情感上的满意最大化。情感体验在人们的现实决策中起着重要作用,他将这种运算规则称之为“享乐主义的加工”。在上面的问题中,抛售掉的股票亏损和没有被抛掉的股票亏损就是被放在不同的心理账户中,抛售之前是账面上的亏损,而抛售之后是一个实际的亏损,客观上讲,这两者实质上并没有差异,但是在心理上人们却把它们划上了严格的界限。从账面亏损到实际亏损,后者在心理账户中感觉更加“真实”,也就更加让人痛苦,所以这两个账户给人的感觉是不同的。

与之相对,查理·芒格对于投资致胜的精炼总结就是两个字——“理性”。他的多元思维模型、检查清单等等的构建,都是为了让其更加理性的去看待投资,思考投资。

试想,倘若失去了理性,而让感性去主导投资,你的投资业绩还能好到什么样的程度?!

而如塞勒所说的“追求情感上的满意最大化”,无疑就是让“理性”让位于“感性”,这就是为什么一般的投资者做不好投资的一个重要原因。

三、避坑的姿势

可以采取换位法,就是把自己带入另一个等价的场景当中再做决策。例如对于不知是否应该继续持有某一只股票时,可以假设自己未曾持有,此时再问自己,这样的情况下该不该买进呢?这样就可以规避心理账户的陷阱了。

四、感想与体会

我越来越庆幸自己能够在投资市场生存这么多年了,这么多的坑都被我一一踩到脚下还屹立不倒,确实是比较幸运的。随着巨坑的不断发掘,我越来越深刻的理解了“客观无知”,认识到自己对世界,乃至对自己,对人性的认知都具有极大的局限性。

小结:

避免使用的多元思维模型20

思维模型:心理账户

类型:心理学

巨亏方式:

享乐主义的加工,追求情感上的满意最大化

解决方案:

换位法

个人应用:

1.定期梳理亏损股,分析亏损原因,倘若发现是决策失误,要“截断亏损,让利润奔跑”,不要让非理性的心理账户效应占用资金。

2.迭代活力个股组合2.0,将属于“眼见即为事实”的股票替换掉。

3.对于生活中的心理账户,比如丢个电影票之类的决策,就不跟自己的“人性”较劲了,顺应“享乐主义的加工”就好。

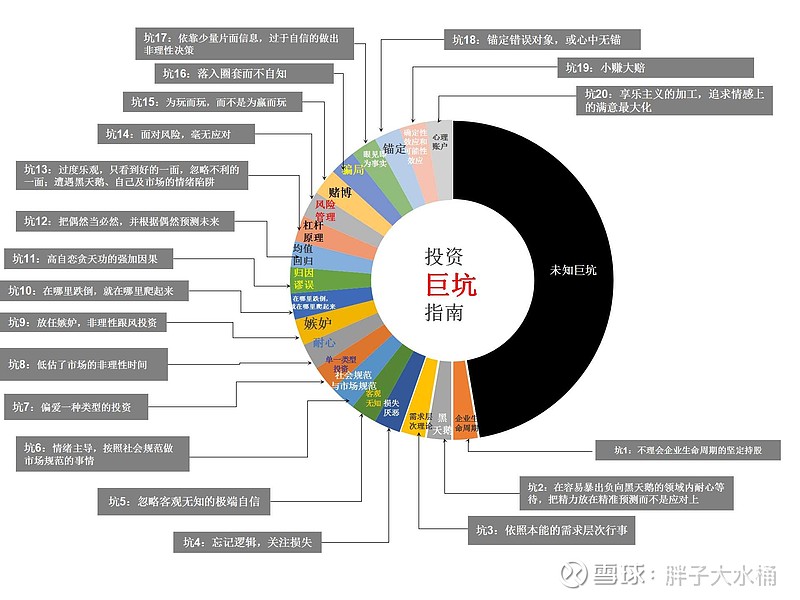

附:投资中对我有用的思维模型分类汇总

一、统计学

赌博、均值回归

二、心理学

归因谬误、嫉妒、耐心、客观无知、损失厌恶、需求层次理论、锚定、确定性效应和可能性效应、心理账户

三、物理

杠杠原理

四、文学

在哪里跌倒,就在哪里爬起来

五、金融学

单一类型投资

六、社会学

社会规范与市场规范

七、经济学

黑天鹅、眼见即为事实

八、管理学

企业生命周期、风险管理

九、社会工程学

骗局