■为什么中国人这么多、脑子这么聪明、学习这么刻苦,但是每年诺贝尔科学奖颁奖时,我们似乎总是与之无缘?

■为什么过分强调实用,是对科学最大的误解?

要回答这些问题,需要回到历史的深度,剥开人们对科学的潜在误解,还原并呈现出科学最为本源的面貌。

清华大学科学史系主任吴国盛,是中国科学哲学领域的顶尖学者。作为研究史学和哲学交叉领域的学者,他在科学界备受尊重。

吴国盛坦言,近一二十年,社会对“科学史和科学哲学”的重视,正是因为中国的科技发展进入了新的阶段,大家开始意识到要弥补对科学理解的不足。因为“创新型科技”相比“追赶型科技”,所需要的科学教育和文化底色是非常不同的。

吴国盛还以“有趣”著称,他还有很多“科学+X”的身份,比如:他是社科院破格提拔的最年轻的研究员,是中国首部科学思想史的主编,是多部畅销书的作者,是“科学朝圣之旅”的游学策划者,是为了筹建综合型科学博物馆而奔走的馆长……

而这其中,他最被人熟知的还是科学通史的讲述者和传播者,他授课和演讲的课程在哔哩哔哩等社交媒体广为流传,他不断地发问:科学究竟是什么?不断挑战大众对科学的普遍观感,提示可能存在的误读,并不断地探求一个问题:中国的科学原创力从何而来?

上个月,吴国盛做客【泉果无限对话】,以夜话的形式,和泉果伙伴进行了一场内部分享,我们也别精选其中的精彩演讲实录:

20多年来,我一直在向更多的人讲述我所在的科学史和科学哲学学科。这个学科一直存在,只是过去没人关注我们。但近一二十年来,似乎受到了更多的关注。我认为,这是因为中国的发展已经进入了一个新的时期。

我自己的工作,是希望弥补对科学理解的不足。

究竟什么是科学?为什么要从事科学研究?它意味着什么?……

这类问题在过去往往被忽略。因为早期讲这些是没用的,那时中国还没解决温饱问题,还没解决“挨打问题”。那时你说,“大家对科学的理解不正确”,人们根本没空管这些。最要紧的是先解决生存问题,造出枪炮、房子、食物再说。

现在中国迅速发展成了世界第二大经济体,在国际政治上有了发言权,也就被期待成为一个负责任的大国。这时,你就不得不考虑这些问题。

首先,面对全球性问题和科学界的条约议程,作为一个负责任的大国,你需要研究这些问题,而很多问题正是由科学本身引起的,比如全球变暖、生物多样性破坏、环境污染、能源枯竭等,这些都与科学的发展有关。

所以我们需要探究,科学为何会引发这些问题?是必然还是偶然?如果是必然,那要如何克服它们?……

这背后有许多文化、哲学、宗教问题,我们是要补上这一课的。

另外,过去我们总是在追赶别人,我把这称为“追赶型科技”。追赶的好处是,东西别人已经做出来了,你只需学习,而且中国人学得也快。例如“两弹一星”的突破很重要,但这些成就并非原创科技,因为此前别人已经做出来了。其实即使是“两弹一星”的元勋也非常谦虚,说我们只是在学习。而看现在的科技水平,我们几乎要赶上了,甚至在某些领域已经和强国齐头并进了,之后的发展需要我们自己往前冲。

因此,世界对中国有了更多的期望,我们也要对世界做出更大的贡献,这需要科技上的原创,而原创就需要不同于过去“追赶时代”的科学教育、科学训练和科学文化。

我们曾认为,科学简单地等同于技术,技术就是生产力,学习科学是为了提高生产力,改变中国贫穷落后的面貌,解决吃饭和安全问题,也就是解决“挨饿和挨打问题”。如今,随着国家发展进入新阶段,我们开始面临所谓的“挨骂问题”,即是否接受国际文化秩序。

这也是为什么近些年,无论是政府层面、企业层面还是教育层面,都感受到,现在是时候加强科学教育了。

去年教育部发文,特别强调要在师范院校大力推广科学史,因为师范院校毕业生将来会去教授中小学生,这意味着,通过提升师资的科学历史知识,来改善科学教育。现在我就负责一个师范院校科学史的教学项目,正在编写教材和教案。教育部也非常罕见地发文,在国家文件中提出了我们的学科。

在这个大背景下,科学作为现代文明的核心部分,使得我的工作受到了更多关注,这也是我开展这项工作的初衷。

我们经常讨论的一个问题是,为什么中国人这么多、脑子这么聪明、学习这么刻苦,但是每年诺贝尔科学奖颁奖时,我们似乎总是与之无缘?

为什么我们在科学原创方面的能力一直提升不上去?

这是因为,从一开始,我们的学习方式就不是以原创性科研为目标的。

过去,中国人学科学,总是直接上手解决问题,就是“做科学”(Doing Science)——上来就学应该怎么做。

因为我们都很忙,很着急。所以我们学生时期就学习怎么解题。成为科学家后,就去解决国家的重大难题。总的来说,我们学习科学主要是为了解决应急的问题。在过去的100多年中,这已经成为中国人学科学的基本模式,即把科学作为解决问题的工具来学习。

比如中国近代最紧迫的问题,是抵御外敌入侵和防止亡国灭种。因此,我们首先学习的是如何造船、造枪、造炮。

大家都知道我们强调“学好数理化,走遍天下都不怕”。其实,这个“怕”字,就蕴藏了我们为什么需要学习数理化的原因——如果不学习它们,我们就无法制造好的船、枪、炮,那么一旦开战,我们就会败北。因此,我们“被迫”要学习数理化。

在这种大背景下,中国的前几代科学家并不是单纯出于对科学的热爱而学习,而是出于救国的迫切需要。中国近代史中,学科学是按照一个功利的态度在学,而不是按照人的本性,不是因为喜欢而学。所以,这是一个问题。

这种观点也导致了中国人对科学的一种特殊态度:认为中国科学家值得嘉奖的,是他们的爱国精神。

比如,在很多大众叙事中,当我们歌颂一位科学家时,通常是因为他为国家、为民族承受了学习科学的苦难。而这种观点的潜在假设是,认为科学是无趣且艰苦的,但这些科学家还是坚持学习,是因为他们能够爱国和救国。

这种学习方式会导致两个主要问题:

首先,善于模仿但原创力不足。

因为没有真正激发对科学的热情和好感,也导致了在原创方面很难突破。这是因为很多时候我们只是专注于解题,没有深入了解科学的核心理念和原因。

我经常开玩笑说,中国学生很容易获得奥林匹克数学金牌,但却很难获得菲尔兹奖。

*菲尔兹奖:数学领域的国际最高奖项之一,由加拿大数学家约翰·查尔斯·菲尔兹设立,于1936年首次颁发。每四年颁发一次,授予2至4名40岁以下的有卓越贡献的数学家。

因为奥林匹克数学是一种竞技,目标明确且有标准答案,选手只要通过不断刷题,最终能做到一看到题目就直接知道答案的地步,就能拿到金牌,主要靠聪明和吃苦耐劳。但菲尔兹奖是探索性的,考验创造性,没有固定答案,这对我们就很有挑战。

所以,目前的学习方法限制了我们的创新能力,也造成了科学发展的天花板。

第二,容易忽视科学的潜在后果。

科学不是独立存在的,科学依赖于特定的文化背景。比如近代欧洲的科学发展深受其强大的宗教、文化和哲学背景的影响,但中国文化对科技的发展没有天然的制约作用,而只是用工具的视角看待科技。在这种“工具思维”的假设下,当然“刀磨得越快越好”,就容易忽视科学发展中潜在的负面影响。

比如基因编辑技术,不能仅仅关注重大科技突破,也需要考虑到伦理的约束。在这方面,我们需要更均衡的制约生态。

以上这两个方面的后果,都迫使我们要认真弥补对科学的理解,也就是从“做科学”(Doing Science)到“理解科学”(Understanding Science)。

理解科学要了解科学是怎么来的?我们通常认为,科学是人类文明发展的必然产物。但事实上,这是一个巨大的误解。

我们往往认为只要是人,就需要食物和发展,从而就需要科技,甚至认为外星人也一样会产生科技。但这其实是混淆了科学与技术。人活着并不需要科学,靠技术就足够了。

进化论告诉我们,进化是没有目标的。

我们从直立行走的动物进化为智人,花费了上百万年,但成为智人后的一两百万年里几乎没有什么变化;然后从旧石器时代到新石器时代,即农业革命之后,开始定居并种植粮食,上万年也没有太大变化。这表明,变化不是必然的,也不一定朝我们预期的方向发展。

所以,成为人类,并不意味着一定能想到用火。即使用了火,也不意味着一定会出现一个拉瓦锡那样的科学家,去研究关于火的化学原理。这里的每一步都不是必然的。

图1.“近代化学之父”安托万·拉瓦锡及夫人玛丽·拉瓦锡;玛丽·拉瓦锡亦在一些科学著作的翻译和科学方法的标准化上担当着关键性角色

实际上,科学是一种非常罕见的文化现象,只有在特定条件下才会产生。

如果没有希腊文明,科学是不会出现的。希腊之前的古老文明,基本都只有技术,没有科学。

图2. 希腊最杰出的古建筑群——雅典卫城(吴国盛摄)

而科学出现在希腊,也是因为以下这三个条件的因缘际会:

1. 首先,有一群奴隶主吃饱了没事干,有钱有闲;

2. 其次,希腊人生活在民主制城邦中,享有充分的思想自由;

3. 最后,希腊人是一个好奇心旺盛的民族,经常会问“为什么”,并且非常享受纯粹思维的乐趣。

闲暇、自由、好奇心——当这三个条件非常罕见地、同时出现在爱琴海的那群人身上,科学就诞生了。

所以科学是一个极不平凡、极为罕见的文化现象。

图3.希腊的爱皮达夫罗斯大剧场,可容1万4千观众(吴国盛摄)

因为按正常人的理解,希腊人的这种行为都是“不正常的”。你看,他们追求知识并不是为了生存的需要,而是“无用的知识”。

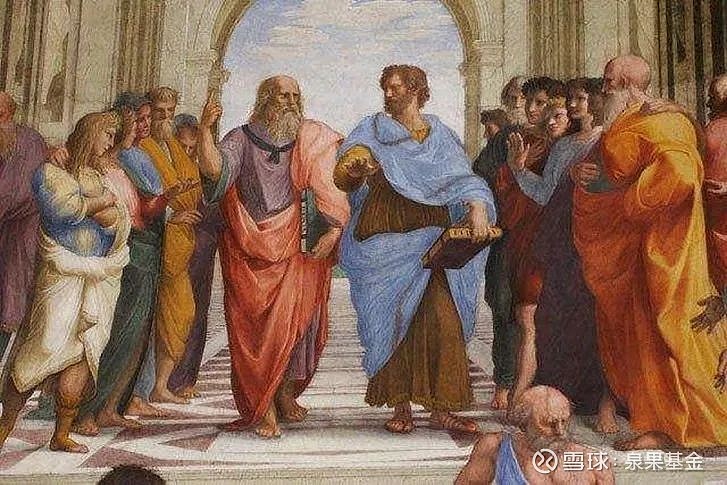

亚里士多德在《形而上学》中有大量关于科学的论述。他提到这是“既不提供快乐、也不以满足必需为目的的科学”,提到“为知识自身而求取知识”,提到“为了知而追求知识,并不以某种实用为目的”,最后他说:“显然,我们追求它并不是为了其他效用,正如我们把一个为自己、并不为他人而存在的人称为自由人一样。在各种科学中唯有这种科学才是自由的,只有它才仅是为了自身而存在。”

图4.《雅典学派》中的亚里士多德(局部)

这些“无用的知识”,通过推理和证明等演绎体系,形成了一套完整的系统,构成了我们今天所说的理论科学。近代以后,这种“无用”的科学经过复杂的变革,变得非常有用,甚至变成了我们依赖的现代科学。

就像庄子说的,“无用之用,方为大用”。

但是,希腊文明的出现是一个小概率事件,后来希腊文明一度灭绝,被阿拉伯世界保存并传递给了欧洲,并在欧洲被接受和改造,演变成了现代科学。

在这一个漫长的过程中,每一步都不是必然的。

如果没有希腊文化基因,我们今天所理解的那种极为精湛且深邃的科学理论,是根本不可能出现的。从这个意义上讲,我们需要重新认识到科学对文化的依赖性,这一点非常重要。

科学哲学是哲学中的一个分支,专门研究科学这种文化现象。在西方,特别是基督教世界,宗教是科学早期发展的一个强大动力。

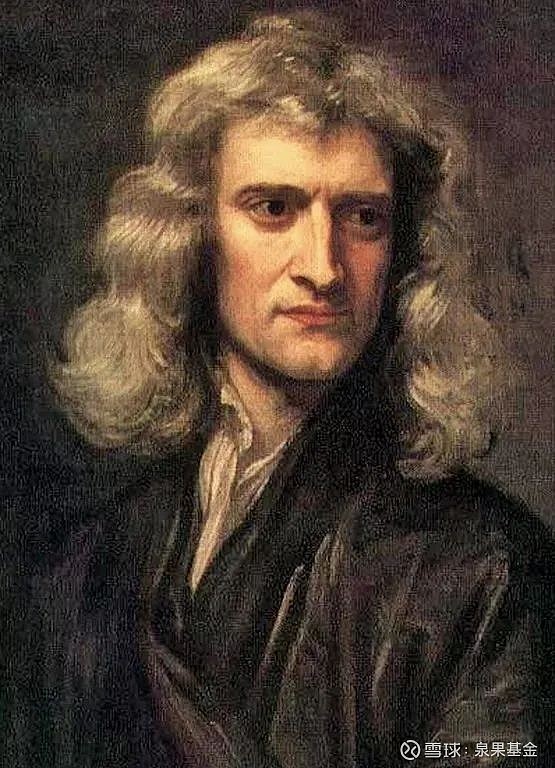

以牛顿为例,其实很多人对他都有误解。

人们通常认为,牛顿年轻时专注于科学研究,老年后“糊涂”了,开始信教,从研究科学的棒小伙儿,变成了炼丹的老“神棍”。

实际上,这是个巨大的误解。其实牛顿生下来就是个“神棍”,他从小就对神学有浓厚的兴趣,只是在人生的不同阶段,偶尔做一下投身科学研究的“棒小伙儿”。只是牛顿很厉害,一出手就不同凡响,但他一生中的主要兴趣仍然是神学。

图5.英国物理学家艾萨克·牛顿

牛顿一生中最喜爱的事物之一,就是研究圣经年代学。他认为人类智慧的丢失是从亚当和夏娃堕落后开始的,但认为这些智慧可能仍然存在于某些古卷中,因此他花大量时间寻找和研究这些古卷。牛顿的另一个爱好是炼金术,他相信通过炼金术,人可以找回失去的东西,不仅是物质上的如黄金,更是灵性上的东西。他一生都喜欢做这两件事。

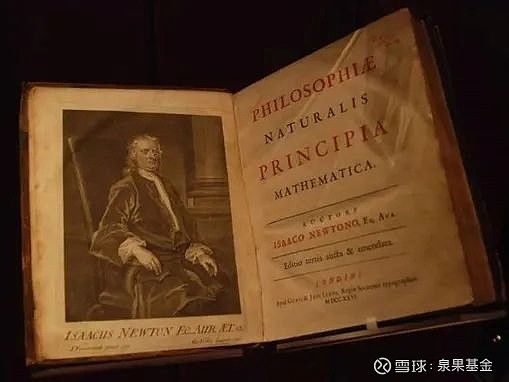

后来在1684到1686这两年间,是牛顿研究科学最猛的时期,非常专注,以至于上面这两件事都不干了,连炼金术炉子也灭了。但是在《自然哲学的数学原理》写完之后,他就又不玩科学了,觉得太简单了,又回去做炼金术,然后去当皇家造币厂厂长了。所以其实牛顿一生都是所谓“神棍”。

图6.《自然哲学的数学原理》

但是,这在那个时代是很正常的。因为牛顿从小就是被基督教环境所包围的,虽然他不相信三位一体的教义,但他“潜伏”在剑桥大学的三一学院待了35年。*剑桥大学三一学院(Trinity College, Cambridge):剑桥大学中规模最大、财力最雄厚、名声最响亮的学院之一。它就得名于基督教“三位一体”的教义,即圣父、圣子和圣灵合三为一。

图7. 英国剑桥大学三一学院的一株苹果树(吴国盛摄)

注:据说是牛顿家乡那株导致了伟大发现的苹果树的子树,于20世纪50年代移植。

在当时的欧洲,很多人的一生都是被宗教信仰所包围的,而且很多人从事科学研究都是出于宗教的驱动。

因为没有什么比宗教更强大的动力了,你想,如果能通过研究科学能见到上帝,那很多人肯定会全力以赴。它能连接你人生的幸福感,所以也会越做越有兴趣。

这种动力就比被家长逼着做题,或者考上好大学奖励一万元要大很多。这也是我所说的,科学的文化依赖。

但是,科学发展的宗教背景对中国人来说,是很难理解的,我们往往会把信仰和迷信混为一谈,认为信教的人是不理性的。相反,在西方,不相信任何东西的人反而被认为是不正常的。

因为我们对科学发展的希腊文化和宗教背景并不熟悉,我们通常只是将科学技术拿来当工具使用——去造兵器、造船、种东西吃,而忽略了它们背后的文化和哲学意义,这是我们需要弥补的。

谈到科学的文化依赖,现代中国年轻人可能在信仰方面会感到更加困惑。因为旧的宗法制度和儒家伦理正在淡化,同时,我们并没有转而信仰西方宗教,而是转向了科学。

在信仰方面,过去中国人是信祖宗的,但是传统祖宗的影响正在减弱。按照原来的想法,大家内心会评估,你这个做法是不是对得起列祖列宗。

但是现代科学告诉我们,世界是没有预设意义的。

科学告诉我们,世界和人都是一堆原子,这就导致了意义和伦理的空缺。而理科是不提供价值观的,西方之所以能够处理这一问题,是因为他们有宗教信仰提供了价值观的支柱。

但是现在西方也面临着问题,因为信教的人越来越少了,而科学本身不提供生命的意义。随着教徒越来越少,他们面临的挑战也越来越大。这与中国的情况有些相似,但也有所不同。

在中国,如果传统儒家淡化了,宗教思想又学不来,要如何去填补这种意义和伦理的空缺?这是这一代人构建信仰和伦理体系时面临的巨大挑战。

那应该怎么办?

蔡元培认为,在面对科学无法提供所有答案的情况下,我们可以通过美学来代替宗教的作用。

我认为这个思路是正确的。

因为中国文化本质上是一种美学文化。我们中国人的诗意生活、古代文人的诗歌创作,都反映了这一点。

如果你的心中充满诗歌,这个世界就充满了意义。

我们理科生可能很容易忽略这一点,只看到物质世界分子原子的冰冷面貌,而忽略了万物的温柔和美丽。

所以我认为,学习文科是非常重要的,尤其对理科生而言。

过去,我们理科生可能认为,文艺活动只是枯燥生活中的一种调剂,感觉没有它们也能立足。但现在看来,这种观点可能是错误的。

大家可以问问自己,已经多久没有阅读小说、诵读诗歌、参加音乐会或去看话剧了?这些活动对我们来说非常重要。

我最近听到一句话,觉得非常有道理:文科的价值在于帮助我们寻找幸福生活,了解什么是幸福。

所以美学,不是可有可无的。

增强文科修养是非常重要的,这是自我拯救的一种方式。

还有人问我怎样能进一步培养孩子对科学的兴趣?

我本人特别乐意回答这类实际操作性的问题。

首先,家长需要自我评估,看看是否把一些生活预期寄托在孩子身上,比如希望他们将来养活自己。家长应该问自己,家里的情况是否需要孩子奋斗以改变家庭的境遇。如果是的话,可能还是建议更务实的做法。

彩蛋:清华大学科学博物馆

在对科技发展追本溯源的研究中,吴国盛还有一个特别的身份,是清华大学科学博物馆馆长,并一直在为博物馆筹建和藏品收集而奔走。在本次分享中,他也介绍了中国首家综合类收藏型科学博物馆的情况以及最值得期待的“看家展品”。

目前中国众多的科技馆主要是面向儿童,并没有具有历史价值的收藏。同时还有很多专科型的科学博物馆,比如铁道博物馆、航空航天博物馆、汽车博物馆等,而清华大学科学博物馆作为综合类收藏型的科学博物馆,将是中国第一家。

收藏型科学博物馆的主要目的,是恢复科学技术的发展历史,无论是西方的还是中国的。清华大学的新博物馆目前正在建设中,预计在三年后的2027年4月正式开馆。而目前清华人文楼的临时展览已经开设了一些新展,其中一个叫做“海外奇迹——晚清士人眼中的西方科技世界”,通过最早出洋的中国人的视角,展现他们对西方独特科技世界的观察。

清华大学科学博物馆现在主要依靠校友和社会各界有识之士的捐款来收集展品,因为学校的经费无法覆盖这些收藏品的收藏。幸运的是,科技制品相对便宜,不像艺术品那样昂贵。几千到几万块钱就能买到不错的展品。因此,展览主要依赖校友和社会各界的捐赠。

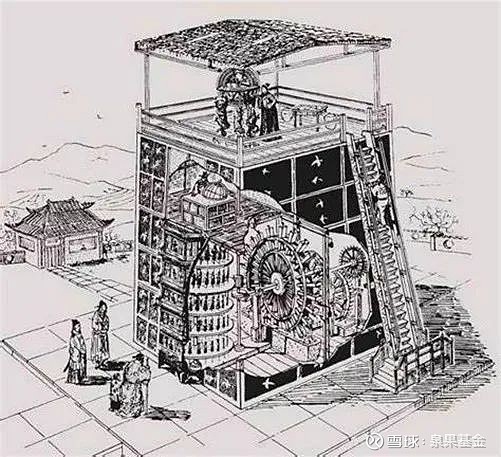

科学博物馆未来最核心的展品,就是“水运仪象台”。

水运仪象台是北宋时期由宰相苏颂主持制造,是中国历史上体量最大、耗资最多、技术最精湛的一个巨型科学仪器。

科学史专家李约瑟认为,这个仪器是世界历史上最早的钟表类型装置,比欧洲的机械钟表早大约200年。

图8. 水运仪象台图例

该仪器利用水力驱动,能像钟表一样提示时间,并且具备观测天象的功能,是一个集浑天仪、假天仪和报时于一体的巨大装置,高12米,底座方7米,是个非常庞大的结构。因为仪器原件在战争中丢失,目前正在根据苏宋所著《新仪象法要》重新复原。

这将成为清华科学博物馆的核心展品,位于展览的中心位置,高达三层楼,非常壮观,将会长期展出。

与西方的钟表不同,“水运仪象台”使用的是水力,而非机械。这体现了中国的“上善若水”哲学。在中国的宇宙论中,水在计时器中扮演了关键角色,因此这个装置极富中国韵味。

法律声明

本资料不作为任何法律文件,不代表泉果基金的任何意见或建议,不构成泉果基金对未来的预测,所载信息仅供一般参考。前瞻性陈述具有不确定性风险,泉果基金不对任何依赖于本资料而采取的行为所导致的任何后果承担责任。