英美的强势文化导致了今天我们对于普通法的一种异乎寻常的热情和兴趣,不必说具体的部门法规则,单是时下里进行得如火如荼的司法改革,几乎就已经到了“言必称英美”的地步。但正如我在《普通法的历史解读》一书序言中所强调的那样,由于普通法自身形成过程的特殊性,我们对于它的理解最好从历史的角度着手,尤其是它形成阶段的历史。而本书则正是有关这一主题的经典著作。

正如我们所已经知道的那样,普通法在其形成阶段,王室司法机构及相应的令状制、陪审制这三者的确立起到了重要的作用,本书正是围绕这三者依次展开的。在第一章中,作者讨论了后来作为普通法“创造者”的王室法庭的兴起,第二和第三章分别讨论了令状制和陪审制,最后一章则分析了英格兰在12世纪为什么没有像欧洲大陆那样延续日耳曼繁杂的习惯法传统及复兴罗马法,而是发展出独特的普通法。

1 王室法庭的兴起与普通法

王室法庭之于普通法,很大程度上类似于议会之于大陆法的关系;如果说是议会创制了大陆法,那么普通法就是英格兰的王室法庭造就的。但英格兰的王室法庭却并不是一开始就有的,而且也不是当时所有国家(如法国、德国等)的王室法庭都发展出了普通法,这其中的不同发展又与多种历史机缘紧密相连。

就王室法庭的兴起对普通法形成之意义,也许应从以下几方面考虑:

(一) 巡回审判为王室法官接触、了解地方习惯法提供了机会。

巡回审判为王室法官了解地方习惯法提供了机会,法官在了解了这些习惯法之后,会对它们进行甄别、筛选、加工,以之为依据作出判决,形成相应的规则,并在以后类似的案件中加以适用。这便是普通法形成的微观层面。

(二) 统一的中央王室法庭为法律的统一提供了可靠的保障。

巡回各地的王室法官在结束巡回审回到威斯敏斯特的中央王室法庭后,会在一起讨论各自审理的案件,评点彼此的得失,相互认可各自形成的规则,并取长补短。天长日久,便形成了一套为他们所共同认可的可普遍适用的规则,这便是普通法。

▲ 威斯敏斯特的大厅

(三) 王室法庭(尤其是巡回法庭)将正义运送到了普通自由民的家门口。

起初王室法庭只是国王作为封建领主设立的封建法庭,其参加者和受益者都只限于直接从国王那里保有土地的直属封臣,普通自由民是不可能享受到只有王室法庭才可能具有的那些优点的——如后来采用的理性的证据审查方式陪审制,判决能够高效地得到执行等。随着亨利二世司法改革的推进,无论是巡回法庭还是中央的皇家民事法庭,都开始作为初审法庭直接面对普通的自由民,国王的恩泽遍布了全体的自由臣民。于是,正如范·卡内冈教授所指出的那样,普通法开始从专属于一个阶层的法律变成了属于全体自由人的法律,而这正是由王室法庭完成的。

▲ 亨利二世颁布了《克拉伦敦法》

(四) 王室法庭与普通法在英格兰的胜利并不完全是凭借国王的强制和权威,而在很大程度上是靠竞争赢得的。前已述及,与王室法庭并存的还有郡法庭、庄园法庭、教会法院等,后者都“法定”地享有某些案件的管辖权,若依常规,王室法庭是不可能触及它们的“司法领地”的。但正如伯尔曼所言,国王在诸多现有的法庭之外又设立了与之并列的王室法庭的司法管辖权,并与之展开竞争。王室不断地优化和提高自己法庭的性能(如采用陪审制),从而提高其竞争力,将原本应属于其他法庭的案件吸引到王室法庭来,并积少成多,最终取而代之成为主流。王室法庭这种通过完备自身条件(间接地贬低其他对手)、将究竟诉诸哪家法庭的决定权留给当事人自己的做法,在一定程度上也影响了普通法自身的价值取向。所以我们在普通法中看到,普通法并不主动为当事人设立行为模式,而是允许当事人自行选择,仅在纠纷发生后裁决哪方的行为违反了公众所认可的基本信条。

王室法庭的建立为普通法的形成与发展提供了基础和前提,但在与其他法庭的相互竞争中,王室法庭必须使自己强大、先进起来,为此它采取了许多措施,最为典型的便是令状制和陪审制。

2 令状制与王室法庭的司法管辖权

范·卡内冈教授指出了令状在国王和教皇那里的行政起源,从中我们发现,令状只不过是国王、教皇或其他统治者便利处理日常事务的一种文书工具,很难说它不曾为其他地方的统治者所知。那么,这种常见的行政管理工具又是如何演变为一种重要的司法制度的呢?我将令状的演变归纳为如下几点:

(一) 行政令状的司法化。但令状从行政性质演变为司法性质并非一蹴而就,而是一个渐进的过程。

(二) 令状扩大了王室法庭的管辖权,而实际上剥夺了其他法庭的管辖权。令状在国王手里是一种便捷的文书工具,他可以直接规定,也可以采取各种间接的方式将自己的意志贯彻下去。

(三) 有令状才有救济,有救济才有权利→有令状才有权利。大陆法的观念通常认为,人的权利或者来源于立法的规定,或者来源于某些先验的观念,它不因是否存在司法救济而受影响,这体现了一种立法至上(包括上帝立法和议会立法)的立场。而普通法由于一开始就是从提供司法救济入手的,因此体现了极强的司法中心主义色彩。因为令状是在王室法庭开始诉讼的前提,因此没有令状便不可能得到王室的救济;而没有救济,即使法典中列举了再多的权利,也只是虚权利;因此,这里最终的结论是,没有令状便没有权利。

(四) 新令状停止签发与类案诉讼和衡平法的出现。新令状的不断签发以直接或间接的方式侵害了贵族领地法庭的管辖权,使其收入减少。这激起了贵族们的不满,1258年他们通过《牛津条例》宣布停止签发新的令状;若必须签发,要经贵族组成的大谘议会同意方可。新令状的停止签发意味着新的不法侵害无法得到救济,于是负责签发令状的文秘署官员就套用以前类似案件的令状格式签发令状以开始诉讼,这类诉讼被称为类案诉讼或例案诉讼,最典型的例子就是从有身体接触的侵权之诉中发展出对无身体接触的侵权行为的救济。衡平法是新令状停止签发后的另一个新生事物,虽然这二者之间并无直接的因果联系,但后者无疑是导致前者产生的重要因素。

3 陪审制与证据审查制度的变革

相比于法院建制和令状,陪审制的发展更为复杂。陪审团起初是向王室提供信息咨询的,这种信息的范围可谓无所不包,只要是国王所关注或感兴趣的。后发展到1166年《克拉伦敦法》中的控诉陪审团,其实他们所谓的控诉也不过是就其所知或所疑向法官陈述,在一定意义上也是一种信息的提供,仍未脱离咨询机构的性质。在关于地产权利的大陪审诉讼和占有之诉中,陪审团提供的是关于某土地先前占有或其他情况的信息。只是到了后来,当陪审团开始脱离邻里关系,对法官先前关心的信息一无所知,但被要求凭其经验判断当事人提供的情况是否属实时,陪审团才从咨询机构变成了审查事实问题的专门机构,它才会深刻地影响了普通法中的证据审查制度。

▲ 决斗审判

认定事实和审查证据在12世纪的西欧通常是通过三种非理性的方式得以完成的:宣誓、神明裁判和决斗。虽然正如范·卡内冈教授所指出的那样,这三种方式在当时自有其存在和流传的理由,但随着经济的发展和对人的理性之认识的不断加深,这些证据审查方式的效能越来越受到质疑。正是在这种对非理性的证据制度充满怀疑的氛围中,陪审制闪亮登场了。陪审制因其依靠人的理性而非神意、蛮力、胼胝等不确定因素立刻吸引了民众的目光。

陪审制取代神裁成为审查证据的主要方式还有赖于另一个机缘,那就是1215年的第四次拉特兰宗教公会决定禁止教士参与神裁。这实际上等于废除了神明裁判,因为神裁必须由教士参与才能进行。神裁的被废止给司法过程中的事实认定和证据审查留下了真空,外出巡回的王室法官多少显得有些手足无措,国王对此也一筹莫展。他们开始尝试其他办法,无奈之余,国王指示法官将审查证据的任务临时交给本来是前来提供信息咨询或指控犯罪的陪审团。在实践中,法官就证据问题会征求多个百户区的陪审团的意见,并择其多数而从之。这样的权宜之计在诉讼过程中竟取得了意想不到的良好效果,这让国王和他的法官欣喜若狂,于是这种临时做法便被制度化了:因了解当地情况而被要求向法官提供信息咨询的陪审团,让位于凭人的一般理性和经验来判断当事人所提供之证据的效力的陪审团(后来的小陪审团),并与控诉陪审团(后来的大陪审团)相分离。至此,陪审制实现了英国法证据审查制度的变革。

4 作为司法中心主义的普通法

在本书中,范·卡内冈教授用了四分之三的篇幅讨论了王室法庭、令状制和陪审制这些对于普通法形成至关重要的制度。显然它们都是司法方面的;再注意一下其他关于英国法历史的著述,几乎都在一开始就将司法制度作为了重点内容。返回头来当我们回顾对罗马法、教会法、伊斯兰法和中国法的研究时,又几乎无一例外地都将立法或法律的实体规则作为了研究的重点,而很少谈及司法。这表明了普通法区别于其他法律体系的一个重要特征,那就是我们在此强调的司法中心主义的立场。

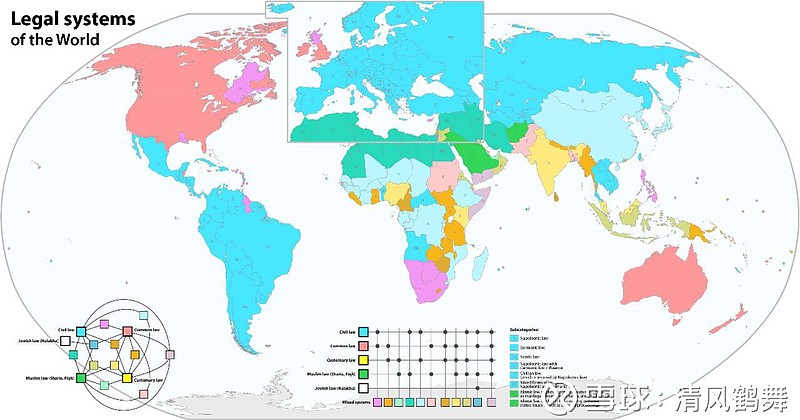

▲ 粉色为普通法国家

普通法的司法中心主义特征是指普通法是以司法救济为出发点而设计运行的一套法律体系,这区别于以立法为中心的大陆法。以救济为中心意味着只有在权利义务关系的平衡被打破时法律才出面干预、救济,而在此前法律并不关心权利和义务的具体分配。司法中心主要在普通法中的一个重要体现在法律解释问题上。今天,普通法国家的制定法越来越多,这些制定法许多都是关于实体权利和义务的分配的。在这一点上,普通法国家已开始向大陆法靠拢,但这种靠拢并未强烈影响普通法司法中心主义的特征。比如,制定法被制定出来之后只有经过解释才能适用,这一点普通法与大陆法并无区别;但二者在法律解释的立场和技术方面却存在重大差别。大陆法的法官自由裁量权受到限制,必须追寻立法者的原意来解释法律,以免有司法篡夺立法权之嫌;而在普通法,法官解释制定法时主要不是寻找立法者的原意,而是要看先前法官的解释,在该条文首次被解释时,法官也未必总是问立法者在立法时的意思是什么(立法者的原意),而可能会问当立法者自己处于当下的情形(手头案件)时他的意思会是什么。所以才会有“法官造法”一说。除法律解释外,司法中心主义的立场还为普通法带来了其他一些不为或很少为传统大陆法学所关注的内容,比如令状制、陪审制、巡回审判、法律职业阶层、律师公会、司法技术、司法审查等等。但普通法并不排斥制定法和大陆法的相关内容,它与大陆法的差别毋宁说是一种治理观念和出发点上的差别,一个力图为每一种行为提供模式,另一个则将行为方式的选择权交给了当事人自己,而只在行为方式的选择发生偏差时予以纠正。这就是李猛所说的普通法是通过一种一贯的治理(遵循先例)来实现对于行为模式选择的管理的。普通法并不设计或创制某种行为模式,但它排除某些模式的运用。

▲ 曼斯菲尔德勋爵

普通法以司法为中心的特征的另一个体现是,普通法的许多制度创新和社会变革都是通过司法而非立法完成的。在制度创新方面,比如信托制的产生、侵权行为归责原则的变迁、商法制度的引进等,都是由法官通过具体的判例确立的,然后由后来者予以遵循。在社会变革方面,比如法治传统的确立、普通法对于国王专制的制约等,也都是普通法法律职业阶层共同抗争的结果。很难想象,如果没有曼斯菲尔德勋爵,普通法会不会有商法的内容?如果没有柯克,英国是否还会有今天的法治传统?如果没有了约翰·马歇尔,美国的联邦最高法院会不会有今天如此尊崇、荣耀的地位和如此广泛的权力?如上文所述,司法中心主义并不排斥立法在制度创新和社会变革方面的主导作用,它的含义仅在于在立法之外又确立了另外一种与之并列的创新和变革的方法;而与立法相比,司法在推动社会发展方面更加地自然、渐进,制度在不知不觉中自然地生长了起来,从而比立法断然地创制更易为人所接受。

回过头来当我们审视今天我们所进行的法律变革之时就会发现,我们对于普通法的借鉴至今仍停留在具体的实体规则层面,而这又并非普通法的精髓;即使是对于普通法司法方面的借鉴,也只是片面的制度模仿,并未达到通过司法进行社会治理的层次。司法毋宁说只是立法者意志的贯彻者、执行者、适用者,还远没有达到进行制度创新的境界,更遑论以自己的方式实现社会变革了。

《英国普通法的诞生》

[比] R.C.范·卡内冈 著

李红梅 译

商务印书馆2017年4月出版