保险股作为最难的财报,又逢会计新规IFRS17执行,更是难上加难。

本文将一页一页教投资者看懂保险股的财报。

老必用中国平安2023半年报(第一本执行IFRS17的财报)作范本,用最通俗的语言、最原始的方式、最方便的实操进行解读

正文:

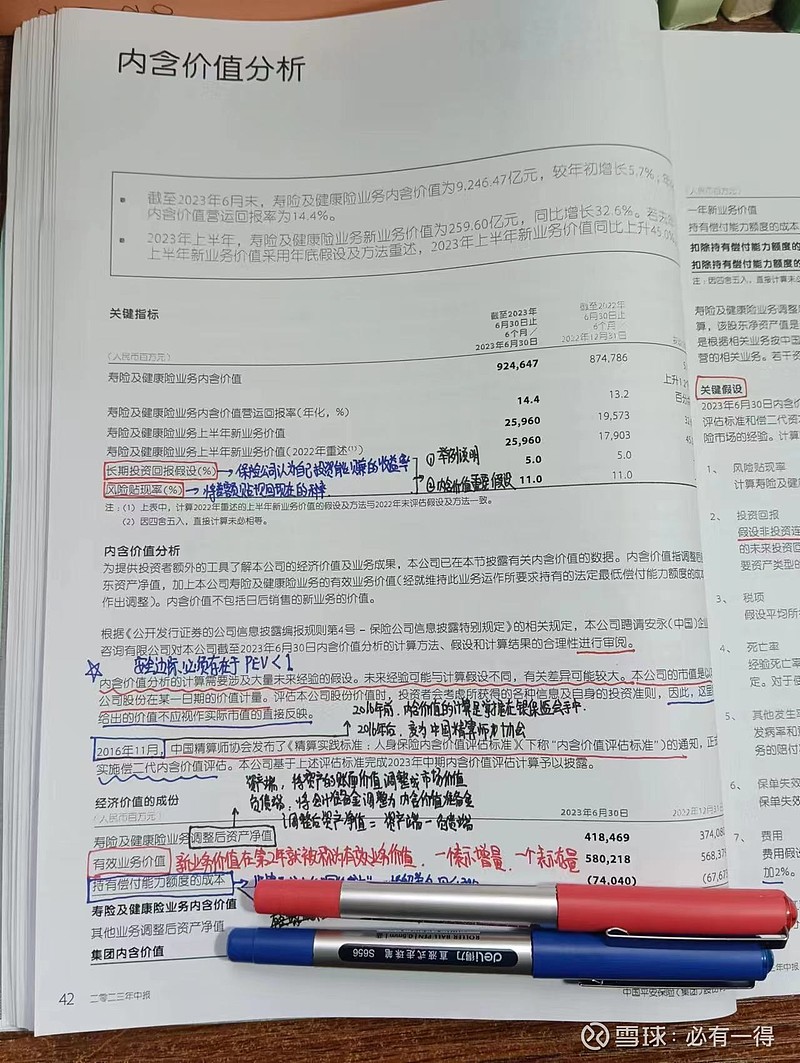

今天阅读P42页,有以下几个知识点:

长期投资回报假设、风险贴现率、调整后资产净值、有效业务价值、持有偿付能力额度的成本

以上都是涉及保险股的核心:内含价值分析![]()

![]()

![]()

一、关键假设

1、长期投资回报假设、风险贴现率

这两个指标老必放在一起解释。

长期投资回报假设:即内含价值体系下,保险公司认为自己能达到的投资收益率![]()

![]()

风险贴现率:保险公司的特点是“费用前置、利润后置”。所以将若干年后的利润,按一个利率折算回现在,这个利率就叫风险贴现率。

中国平安的长期投资回报假设为5%,风险贴现率为11%。

下面老必举例说明:

平安公司卖一份保险,现在交10万,按3%利率计息,10年后本息全部归还。

(像不像朋友圈里的保险营销![]()

![]()

![]() )

)

保险公司在收到客户的10万元后,利率按3%计算,10年后返还给客户13.44万。

但是保险公司自认为投资收益率(长期投资回报假设)能达到5%,所以客户交纳的10万元保费,10年后会变成16.29万。

因此10年后,保险公司就能有2.85万的利润。但这十年后的2.85万利润现在值多少钱?于是按11%的风险贴现率折算回第1年末,就是1.11万。

所以可以近似认为这张保单签订时,保险公司就赚了1.11万。

以上就是长期投资回报假设、风险贴现率的实际运用。

大家可能会发现,如果5%的长期投资回报假设没有达到、或者更改11%的风险贴现率,都会导致内含价值剧烈变动。

这就是为什么常说内含价值是建立在“一系列的假设”上。

这里老必想“加量不加价”的告诫投资者:![]()

![]()

![]()

既然内含价值(EV)要满足“一系列的假设”,那么有可能在未来这一些列的假设达不到。所以在PEV>=1时买入,肯定是不具备较大安全边际的。

因此让你在PEV>=1以上的买入,都是偏乐观的出价。

在老必眼中,这不太符合价值投资「需要较大安全边际」的重要原则。

二、内含价值

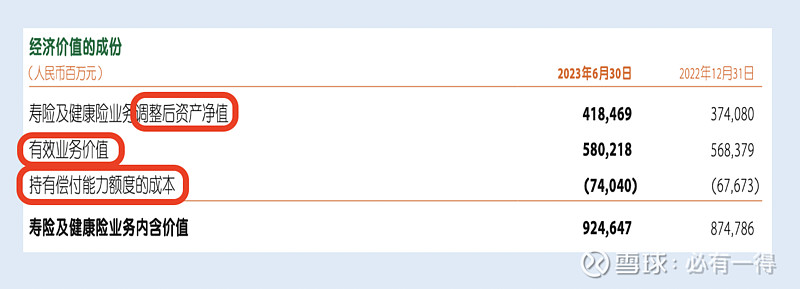

内含价值=调整后资产净值+有效业务价值-持有偿付能力额度的成本。

平安人寿2023H的内含价值=418469+580218-74040=924647

下面老必将逐一解释等式右边的三个知识点

1、调整后资产净值

调整后资产净值就是基于内含价值体系和一般会计准则之间的差距,调整资产和负债,从而计算出调整后的“净资产”![]()

![]()

![]()

具体怎么调整呢?

资产端:将资产的账面价值调整成市场价值

负债端:将会计准备金调整为内含价值准备金

调整后的资产净值=调整后的资产-调整后的负债

2、有效业务价值

老必用简单粗暴大法解释:新业务价值第2年就被称为有效业务价值。

可以理解为新业务价值代表「增量」,有效业务价值代表「存量」![]()

![]()

![]()

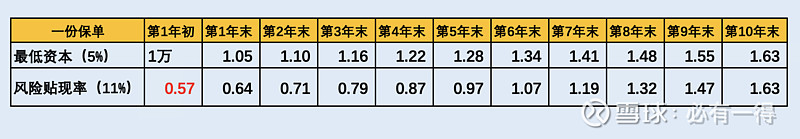

3、持有偿付能力额度的成本

这个知识点有点复杂,它和「最低资本」有关。

在第(8)节,老必讲解过最低资本,即每卖出一张保单,监管部门都要求保险公司必须在净资产中留存一部分,用以应对未来可能的赔付。所以这部分净资产不能被分红,但可以用于投资。

下面举例说明:

还是前文“像朋友圈卖保险”的案例:交10万、10年期、3%利率的保单。假设监管要求,这张保单需要对应1万的「最低资本」

这1万元先经历十年的5%长期投资回报假设,再通过11%风险贴现率折算回现在,就变成0.57万。

于是1万和0.57万的差额4300元,就叫持有偿付能力额度的成本。

也就是说,在内含价值世界,这1万元的「最低资本」只值5700元,有4300元差额,所以这部分差额必须从内含价值中减去。既然需要减去就被称为“成本”。

所以持有偿付能力额度的成本是带括号的。

三、总结

通过本节的解读,投资者可以对照本文,直接阅读中国平安2023半年报P42页。

相信不会再有任何难度。

如果未来忘记某个知识点,投资者可以直接翻出此文,像查字典一样翻阅每个指标含义![]()

![]()

![]()

这才是老必费心费力编撰这本“保险字典”的初心:

主打一个有用+实用+经久耐用![]()

![]()

![]()