因中国泛海控股集团有限公司(下称“泛海集团”)存在相关事项未履行或未及时履行信息披露义务,及所披露信息不准确、不完整等问题,3月27日北京证监局发布关于对泛海集团,公司董事长卢志强,以及信息披露负责人刘晓勇、赵英伟采取出具警示函措施的决定。

被出具警示函的具体原因尚未明确。而不久之前的一场线上拍卖活动,因其吸引了36万多人的围观,着实火了一把。3月15日,三位竞买者历经162轮出价,半路杀出的无锡国联最终以高于起拍价55%以上、91.05亿元的价格斩获民生证券30.3%股权,从泛海集团手中拿到了民生证券的控制权。

不过,就泛海集团所面临的整体债务规模而言,这次拍卖所得仍属“杯水车薪”。在2月份一次面向投资人的线上宣讲会中,泛海系旗下全资子公司民生财富内部人士向投资人透露,仅“龙产品”目前涉及的本金未兑付金额就达到45.32亿元。公开数据显示,截至2022年三季度末,泛海控股负债合计高达969亿元。

参与上述宣讲会的泛海系相关人士包括民生财富董事长程果琦;民生财富总部维稳部负责人薛宝海、刘雪松;民生财富总部负责对接信托产品和龙系列产品负责人李玉娟等(以下统称“泛海系相关人士”)。

即使债务缠身,泛海系相关人士仍认为,泛海系的核心资产仍然健在,近两年主要在跟民营企业谈资产处置问题,但由于民营企业的能力在现阶段比较有限,“一些大宗资产背后牵扯的东西也比较多”,所以泛海还是希望和国企央企对接。

泛海系相关人士表示,两年前刚违约时,泛海集团层面也确实制定了一系列计划。但没有想到近两年地产行业急剧变化,外加疫情反复,企业经营面临着更加严酷的环境,“这是两年前所没有预料到的”。

“两尊一龙”兑付缺口有多大

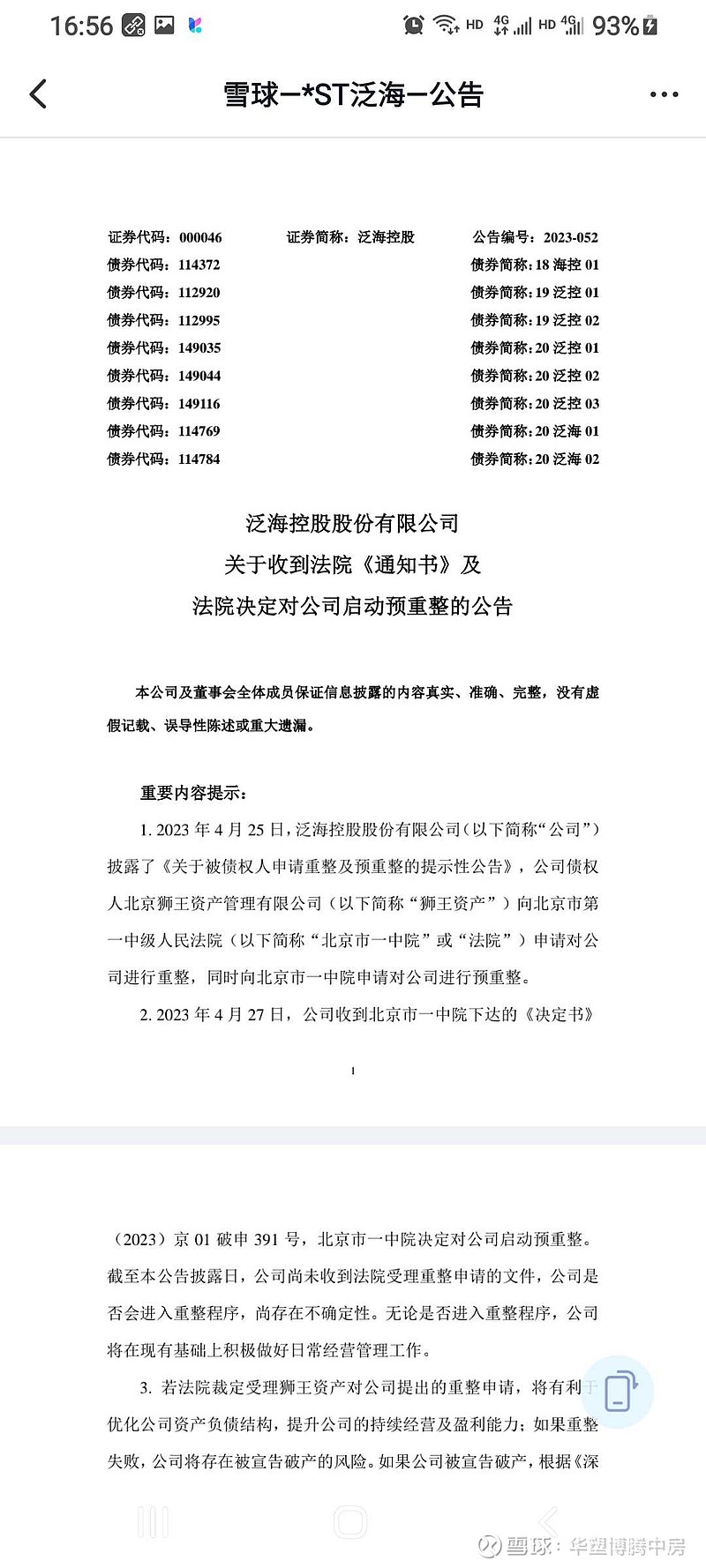

企查查信息显示,泛海集团持有上市公司主体泛海控股(000046.SZ)55.96%的股份。而民生财富则是泛海集团旗下全资孙公司。

种种因素叠加,目前泛海系整体资产处置兑付比例只有20%左右。

在2022半年报中,泛海控股解释了资产处置不达标的部分原因:“受市场、政策及公司阶段性资金匹配问题等多方因素影响,公司主营业务经营目标及公司资产优化处置效果等仍未达预期”。

泛海系目前所处的负债情况究竟如何?上述宣讲会中,泛海系相关人士主要介绍了公司旗下“两尊一龙”(即“民生尊”、“泛海尊”和“龙系列产品”)及民生信托的整体资产及兑付情况。

所谓“龙系列”私募投资基金产品,是指由民生财富销售,中财龙马主动管理的一系列产品,包括龙汇一、二、三号、六号、龙金一号和龙盈一号投资基金,以及龙武价值、龙元开泰和龙马资本龙昇精选、龙庆佳泰、龙尊甄选、龙盛太和私募股权投资基金等,共12只产品(下称“龙系列”私募基金),投资于武汉中央商务区建设投资股份有限公司股权,向个人投资者募集规模达46亿。

上述泛海系相关人士介绍,目前龙产品涉及本金未兑付额度约为45.32亿元。

“因为‘龙’是外部的陆金汀、龙马基金双层结构,所以之前的常态化兑付遭遇了很多障碍,包括技术层面和外部管理人意愿原因,造成‘龙产品’持有人常态化兑付资金没法到位,所以龙产品投资者‘痛苦指数’会高一些。但是‘龙’的好处是持有上市公司资产,壳资源有它的特殊性,是上市公司最核心资源,就国家和监管角度而言,未来会优先解决。”泛海系相关人士称。

泛海相关人士也透露,因为“龙系列产品”的直接欠债主体是泛海控股旗下的子公司,即武汉中央商务区公司,所以“龙产品”属于明股实债性质。

而针对民生尊和泛海尊的情况,上述相关负责人也做出了解释。

根据第一财经记者获取的一份内部材料,“民生尊”全称为民生财富尊系列产品,由民生财富作为基金管理人,以信托计划、专项资产管理计划等为收益基础,以债券逆回购、货币市场基金、银行存款等固定收益品种为流动性保障。

“民生尊是一个纯粹资金池。资金池业务最早是从2014到2015年开始,从民生信托、民生财富成立之初就开始有了。产品违约至今已两年。”泛海系相关人士介绍。

宣讲会相关内容显示,民生尊底层资产整体规模达169亿元,底层资产主要包括腾龙项目、汉能金安桥水电站项目、金沙江水电项目和紫金项目。

“其中腾龙项目购买了渤海银行股权。渤海银行目前在港股上市,而在A股上市是其下一步工作重点。”泛海系相关人士透露。

企查查信息显示,截至2022年6月30日,泛海实业股份有限公司共持有渤海银行13.7亿股,持股占比达7.72%。

除上述涉及的四个项目外,民生尊还购买了民生信托的至信504和至信505两款产品。并通过基金形式购买了1.5亿元蚂蚁金服股权。

在至信394英昆并购项目中,民生尊还有5.4亿元资产。泛海系相关人士表示,该底层项目仍掌握在民生信托手中,“该项目每月回款在一两千万上下”。

而在民生信托至信397号大连泰嘉可转股债权投资集合资金信托计划中,目前大约还有8300多万元未兑付。

“民生尊产品本质上是一个非标类的基金,既另类基金,该类基金从2021年1月开始就退出历史舞台。私募新规出台以后,该类融资类业务就要回归银行。所以我们的目标就是要把历史存量处置好,处理好后续兑付。”泛海系相关人士表示。

泛海尊系列基金,是由泛海投资基金管理公司管理的。资料显示,泛海尊直投基金包括暖流资管、富善投资和民生信托(信托也可以做成标准化信托基金)这三类。通过上述基金向下配置泛海、宝能深业物流、迈科、苏宁债券。投资人群体在三千人上下,总资产目前为40多亿元。

“泛海尊购买了私募基金产品和信托产品,在 2022年初有底层资产回款,相关资产管理人在积极追偿底层资产中。”泛海系相关人士在宣讲会中透露。

比如,2022年上半年,暖流资管向集团发起诉讼,起诉了债券发行主体和四家担保公司,起诉标的为29亿元,并且通过诉讼和保全给泛海尊实现了一定增信,其中冻结了3亿民生银行股份、1.2亿股民生控股股份、1亿股联想控股股份、通海股权投资股份有限公司、海南宁泽投资有限公司的股权、通海资本持有的上海祺泓合伙企业份额、泛海实业持有的7亿股渤海银行股份。

除“两尊一龙”外,泛海宣讲会还透露了民生信托部分产品的兑付情况。

其中民生信托产品中“永泰一号”于2022年9月完成兑付1.7%,底层资产包括汇源果汁和首汽约车。其中,汇源果汁项目中,信托方已经去咸阳实地勘察工厂情况并与相关部门进行交流;而在首汽约车项目中,上述泛海系相关人士称,“目前也在积极找寻买家,如果找到了合适的认购方,就会尽快推动资产变现。”

重组方案何时“明朗”?

泛海系“两尊一龙”仍有大量负债未完成兑付,而作为所持优质资产的民生证券控制权无奈被拍卖出让。

公开信息显示,2021年,民生证券实现营业收入47.26亿元,归母净利润12.23亿元,同比增长30.12%、33.17%。即便是行业整体疲软的2022年上半年,该公司仍实现营业收入16.63亿元、归母净利润4.27亿元。截至2022年6月末,民生证券未经审计总资产521.43亿元,净资产154.32亿元。

为了保住这项优质资产,泛海控股曾千方百计阻击这场拍卖。先是对标的股权评估值表示异议,后向济南中院提起中止拍卖申请,均未获法院支持。

那么在丢失如此优质的资产后,泛海又将如何兑付上述巨额负债呢?

泛海系相关人士认为,泛海业态本身存在着大量地产类、金融类有形资产,且目前公司核心资产仍然在。

不过,近两年泛海主要在跟民营企业谈资产处置问题,但民营企业能力在现阶段比较有限。

且泛海系背后的一些大宗资产本身牵扯的东西也比较多。比如大楼作为地标性建筑,因担心后续资产审批流程,有些民企“即使想接盘也会比较犹豫”。

在泛海系相关人士看来,这些大体量资产,最好是由“国有企业对接”。因为国有资本在现阶段资金相对充裕,意愿也较为强烈。但目前阶段,在缺少司法及官方的协调机制大背景下,国有资产、国有企业顾虑比较多,在跟民企进行大宗交易时,表现出谨慎和敏感的态度,所以才会出现资产处置及兑付不达标的情况。

不过,即使是泛海系旗下核心资产上市公司泛海控股,目前也已面临连续两年亏损的“窘境”,且亏损敞口持续扩大。通联数据显示,2020年泛海控股净亏损47.2亿元,2021年净亏损130.88亿元。而根据泛海控股此前公布的业绩预告,预计2022年上市公司净利润亏将损70亿-100亿元。且截至去年12月底,该公司净资产为-6亿至-36亿元。

泛海系相关人士表示,如果第三年上市公司依旧持续亏损,“公司可能会被ST,甚至如若净资产还是负的,就要面临退市窘境。”但是,因为泛海注册地在北京,又是这么大体量的公司,底下还有金融板块,涉及金融稳定,所以地方政府及监管部门也不会允许企业破产或者退市。“根据这两年市场的通行做法,下一步公司大概率会重组。相关方案和申请也申报上去了。”泛海系相关人士对投资人表示。泛海系相关人士还特别强调,重组会议基本都是由政府和监管部门所主导,“他们首先考虑的就是自然人投资者,既普通债权人的利益”。

泛海系相关人士也透露,上述所涉重整方案也是公司未来的整体思路,因为现阶段政府部门或者金融监管部门还未完全批复,其中的细节还在斟酌讨论。

业内知情人士对记者表示,泛海希望通过政府的介入,希望银行等金融机构做出让步,通过消债、免息、延期,包括核销、债转股、抵债这几种方式来给企业减负。把目标企业的杠杆比率,从原先的70%,降低到40%、50%。让企业每股净资产价值显性化,那么之后无论国企还是民企作为新投资人作价入股、注入现金流,这样企业才能真正向好。

泛海系相关人士认为,今年上半年上市公司的重组情况会“比较明朗”。

根据泛海控股2022半年报,公司已经在处置部分资产。比如,公司先后开展了武汉中央商务区宗地1项目转让工作及武汉中央商务区城广二期V46部分公寓销售工作。境内外其他资产的优化处置工作亦在积极推进中,部分项目已处于意向接触或协议洽商阶段。

该公司表示,将继续与金融机构沟通存量债务展期,尽量缓解债务本息偿付压力,为资产处置、经营性现金回流争取时间;借助资产抵债等手段,积极主动降低负债规模;通过对抵押资产的合理处置变现来清偿相应债务,取得增量资金盘活公司现金流;持续精简机构人员、撤并低效业务板块,降低企业运营成本。

有业内人士在对记者表示,整体而言,泛海集团处置资产的思路和进度就是将上市公司作为核心资产,降低杠杆率以盘活资产,将上市公司的股权价值释放出来,那么集团持有的70%-80%的股权价值也能得到发挥。

泛海系何去何从

根据最新财务数据,泛海系旗下上市公司主体泛海控股2022年第三季度资产负债率高达89.17%。

针对这种负债较高的重整主体,一位曾多次切身参与过上市公司重整的专业人士对第一财经记者表示,作为潜在的接盘方而言,最怕的就是接过来的企业“是一个无底洞”。

“类似的案子我们做过,早些年浙江有一家企业也面临重整,最后被某基金以零对价接盘,重组方觉得自己赚大了,因为净资产都不止这个数。但真正进去才发现这家企业是个‘无底洞’,接盘方还要不停的往里填钱进去,这是接盘方需要考虑的问题。”

上述人士进一步解释道,这里所谓“窟窿”,一个是摆在明面上的负债,另一个是接盘方为了维持企业运转,所投入的流动资金。比如维修厂房设备、更新换代仪器等投入。

对于接盘方而言,最稳妥的方案是等待企业进入破产重整程序,可以最大程度避免接盘方的不确定性,因为被重整方需要向管理人申报债权。

“但是走破产重整程序的问题是耗时较长,有的企业经过长时间消耗后就没价值了。”上述专业人士表示。

泛海系相关人士也的确在此次宣讲会中阐述了用“时间换空间”的理念。

针对投资人对于“泛海目前资产是否能覆盖负债”的问题,泛海系相关人士表示:“(公司)这1200亿元资产是估值。假设民企私下在某一个时间点通过法院拍卖全部资产,是肯定收不回1200亿元的。重组的目的就是获取时间。将银行债务延期五年、甚至十年,那么此间产生的每一分现金流,首先会优先保障企业的最低运营需要,其次给自然人投资者还钱。海航、包括前两天刚刚敲锤落定的安信信托,(都是这样的)做法。在这种情况下,有序盘活、处置资产,泛海的资产一定能覆盖负债,而且优先覆盖的是个人投资者负债。”泛海系相关人士表示。

针对泛海系未来的债务重组,北京德恒律师事务所合伙人郭卫锋在接受第一财经记者采访时表示,泛海系体量太大,一般企业接盘可能性不大,但类似信达等AMC机构有可能成为接盘方。此外,泛海也可选择分拆处理重整事项。

“泛海应该尽快进入重整程序,这样才能终止公司重要核心资产的拍卖、变卖以及价款支付,因为这些支付是带有较多利息和罚息的,会严重影响中小投资者合法权益。”另一位长期跟踪泛海案件的律师认为。

而天达共和律师事务所合伙人黄鹏对记者表示,在重整中,如果企业本身是很有价值的,只是因为一些暂时性原因(无论是现金流转还是上述实控人问题)陷入困境,还是会有人愿意接盘的。

对于上述宣讲会所透露信息的准确性,涉及上市公司未来重组的具体走向,以及方案何时能够出台等问题,截至发稿,泛海控股方面尚未回应记者的采访。

不过,在目前金融监管大变局背景之下,泛海重组究竟会如何落地,资产是否能顺利处置,投资人的权益能否得到保障,第一财经记者将持续跟踪。