在2023年,我国资本市场显现出矛盾与冲突。关于这一问题,我将展示最高层对股市的三次有力呼吁,以及所确立的三大目标。2023年全年,我国最高决策层持续向股市发出战略性呼吁。

自2022年底提出中特估,至2023年7月政治局提出搞活股市、提振信心、刺激消费,再到11月高层文件提出建设金融强国,整个2023年呈现出前所未有的高层级、高频次的股市战略呼吁和推动。

然而,这一系列清晰、明确的战略呼吁在二级市场上并未得到响应,反而出现了市场与高层战略目标的对立和对抗。

2023年中国股市下跌并非最鲜明的特点,真正的本质性特点是股市所发生的最高层的三大战略目标未能得到顺应和执行。

在这一年里,市场与高层战略目标之间的对立和对抗愈发明显,表现为罕见且不正常的反差。

值得注意的是,高层明确提出了搞活股市、金融强国等目标,将股市视为未来10年乃至更长时间中国社会经济发展的核心发动机。但在如此明确的情况下,市场仍然表现出对抗和对立的态度。

近两年高层明确提出的符合价值规律、顺应时代潮流的层层加码的呼唤,为何未能得到回应的核心本质原因。

可见,市场上一基独大的现象日益严重,定价权被垄断,公募基金成为市场上唯一的决定力量,其他主体逐渐丧失了话语权。这种市场结构导致了一种不幸的状态。

任何一个健康的市场上,都不应出现一家独大的局面。因为这种局面使得自由博弈和制衡消失,进而导致定价畸形。

当前我国资本市场的高估与低估现象,正是市场结构一家独大、自由博弈消失的必然反映。

一基独大不仅导致定价扭曲,还使得市场方向失去引导。以宁德时代、中国中免等赛道股为例,跌幅高达50%。原因在于前期一家独大,定价权过高,导致其他主体无法引导市场方向。

此外,一基独大的主体也是股市下跌的受损者。2023年A股跌幅较大,公募基金重仓股同样遭受重创。

在政府发出呼吁时,公募基金并未积极配合,反而呈现向下趋势。尽管管理费并未明显减少,但确实未能配合中央高层的决定,导致所有人都在承担损失,包括公募基金本身。

为何如此呢?

因为在上一轮公募基金的抱团周期末端,市场呈现出典型的庄股运作崩溃期。在这个周期中,公募基金作为市场上最具实力的参与者,其客观上扮演了推动市场方向的角色。然而,在崩溃期内,公募基金所持有的主要股票在2023年平均跌幅达百分之几十。

市场定价权的资金与最高层的战略呼吁产生了冲突和对立,既反映出市场结构的失衡,也显示出公募基金抱团割韭菜的盈利模式。

这种盈利模式恰恰在2023年,上一个抱团周期的末期——崩溃期面临挑战。

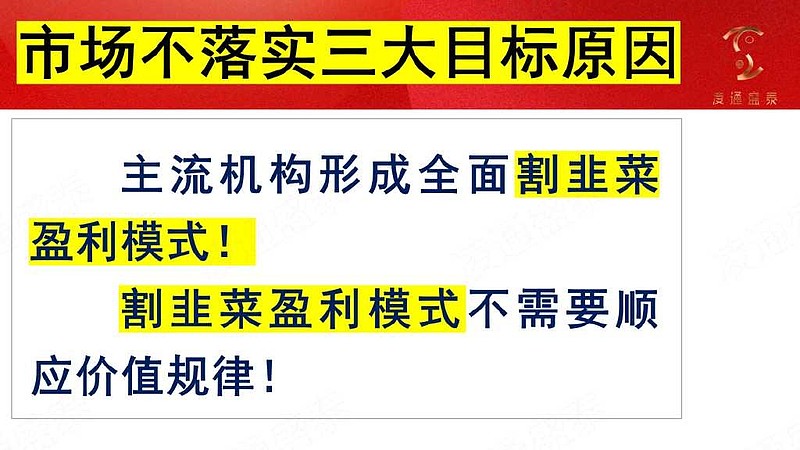

市场在过去的23年里,对于最高层提出的三大目标为何未能落实?

原因在于,我国各主流机构在A股市场取得了定价权,且唯有它们具备整体市场的全面定价权。在此基础上,它们形成了一种割韭菜式的盈利模式。

我们之前讨论的抱团周期现象,实质上是将抱团作为一种周期性运作,其背后实际上是在执行一种割韭菜式的盈利模式。

这种模式无需遵循价值规律,这就解释了为何在金融市场如此低迷的情况下,我们却无法购买到相应的资产。因为在割韭菜式的盈利模式下,机构会在拉高股价至150倍市盈率后,将自己的规模迅速扩大10倍,进而将所有人套牢。随后,经过数年的周期性运作,再次重复这一过程。

在这种盈利模式下,无需考虑价值规律,更无需关注社会利益。以中国中免为例,若观察其股价走势,跌幅高达80%,宁德时代亦然。

若一家机构的重仓股在过去一年内的跌幅小于50%,则是极为罕见的。而实际上,许多重仓股的跌幅已经超过60%、70%,甚至80%。这是因为机构只关注自身利益的扩张,而在这一过程中,其他主体的利益受损反而有利于实现其利益最大化。

观察以下图表,凌通盛泰团队基于客观数据制作的。绿线代表上证指数走势,红线则表示公募基金权益类基金的总托管规模。在过去20年间,公募基金从无到有,规模从十余亿增长至权益类资产达到九万亿。这一数据生动地揭示了公募基金在市场上的迅速崛起和发展。

值得注意的是,伴随着发展的同时,资本市场面临的挑战也日益严峻。从图中可以看出,这一发展历程充满艰辛。尽管主流机构不断壮大,其客观事实体现在红线上,即公募基金权益资产规模的扩大,但市场的困难并未因此减少。相反,随着他们的壮大,市场困境愈发严重。

当前市场深层次问题的根本原因在于,掌握市场几乎唯一的全市场整体定价权的金融国防军,在规模壮大后并未与社会利益保持一致,也没有践行价值规律。这是值得我们深思的问题。

观察这幅图,我们可以发现,我国资本市场的三个壮大关键时点分别是:2006-2007年的泡沫牛市、2014-2015年的杠杆牛市以及2018年开始的赛道牛市。

这张图深刻地揭示了我国资本市场的发展真相:每次壮大都依赖于市场的非理性泡沫,每次泡沫的实现都推动公募基金登上一个新的台阶。这幅图的绘制并不复杂,只需稍加留意便可呈现出来。

自1990年我国股市创立以来,从未有过哪一年中央政治局如此连续多次强调激活股市,并将股市的战略地位提升至如此高度,甚至未出现过像2023年那样众多的利好政策。

“无错误无价值,无扭曲无价值”,只有当市场严重偏离价值时,其价值才会愈发显现。在这样的背景下,即使市场的结构和体制存在深层次的错误,但其所带来的机会和价值依然是极为罕见的。

与茅台投资案例不同的是,茅台股价的上涨与消费者是否饮用茅台关系不大,而是源于市场对茅台股票价值的认知转变。实际上,银行股的业绩已大幅改善,连续10多个季度实现20%的净利润增长,但股价仍未得到充分估值。

这种现象背后的原因是什么呢?

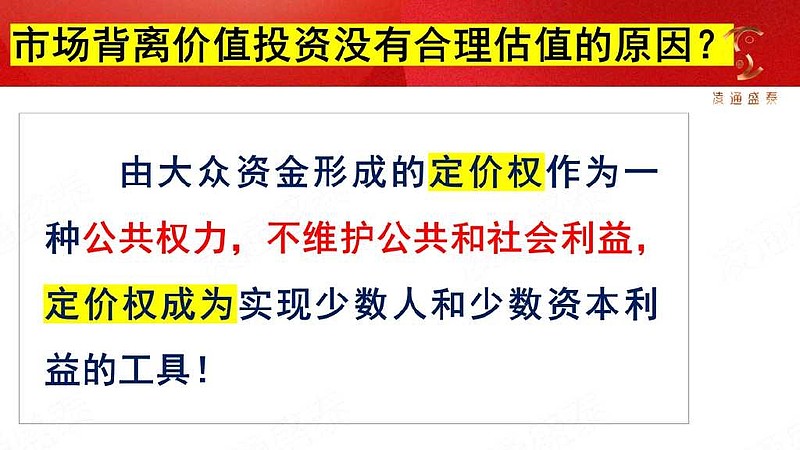

国内外深层次的结构性矛盾导致了长期且巨大的误判,同时也孕育着巨大的投资机会。这个误判源于公共大众资金形成的定价权,作为一种公共权力,它本应维护社会利益和践行价值投资。然而,在实际操作中,这种因果关系并未得到充分体现。

真正的价值投资者在推动社会利益方面发挥着积极作用,拥有定价权的资金主体本应践行价值投资,实现共赢。

但现实中,他们往往将定价权作为割韭菜的工具,成为少数人和少数资本的利益输送手段。

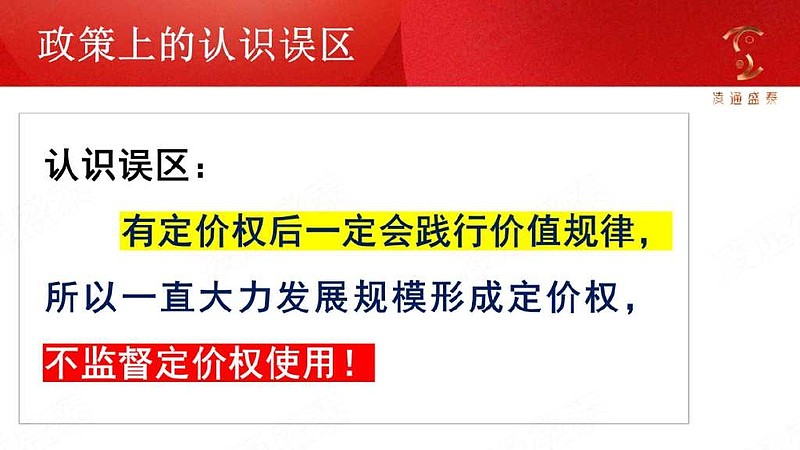

针对此问题,诸多高层、职能部门的大力推行尚未取得预期效果,确实反映了监管方面存在一定的认识误区。这种误区主要体现在,一旦将定价权赋予公募机构,便认为其会自觉遵循价值规律,无需监管,甚至认为无需对定价权的运用进行监督。这种观念是完全错误的。正是这种错误的政策导致了当前市场诸多问题,并为特定国有大型企业与中国式现代化相适应的资产定价至破产价创造了巨大机会。

所谓大机会,越大错误的定价,所带来的机会越大。

在一个大型经济体的大型市场中,能够从理论与市场结构、资金结构上都出现错误,这才是真正的大机会。

否则,错误不会如此严重。

被打击的那些合理估值,两三倍市盈率的产业,都是国家战略支撑的产业,是最高决策层必须保护的产品,必须依赖的产业,这种错误实在太过离谱。

这种离谱的程度之大,时间之长,机制之深刻,加之错误的目标对象又是社会最关键的,几乎是核心资产,因此,它形成了重大机会。

我列举了诸多问题,旨在揭示其本质。

对于国内主要研究机构所提出的二级市场困境源于一级市场过度倾销的观点,我不表赞同。

须知,苍蝇不会叮咬无缝的蛋,二级市场的问题并非源于一级市场的侵害。反之,二级市场内在的市场结构和定价权运用存在问题,时常背离价值规律和公共利益,导致估值扭曲,从而引发严重的市场问题,同时也创造了投资良机。请牢记这一大逻辑。