有个朋友跟我分享他的炒股心得:

每次都是怀揣忐忑的心态买入一只股票——

当它涨幅超过1%,打开看盘软件的频率明显增多。

当它涨幅超过5%,恨不得一周7天,一天24小时都在开盘。

当它涨幅超过10%,已经筹划着“超越巴菲特、击败索罗斯、征服宇宙、摆平世界”了。

当它涨幅超过20%,就开始后悔了,为什么?因为在涨到15%的时候就都卖了。

而当它亏损超过10%,打开看盘软件的频率明显减少。

当它亏损超过20%,心疼,不想输入账户密码。

当它亏损超过30%,已经快忘了自己的账户密码。

当它亏损超过50%,挥刀斩断三千烦恼思,然后把这只股票从自选股中删掉。

……这番描述,简直戳中了我的灵魂。

老实讲,我自己在最开始接触股票的时候,就是这样的心情。

后来开始做港股打新的时候, 申购之前都会做一段理性分析,以为自己已经摆脱这种“纯韭菜心理”了。

没想到上周又被打回原形。

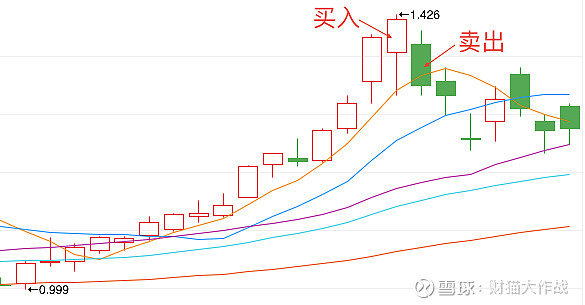

想必大家应该还记得我追高科技ETF结果被埋的事情吧……

还恰好赶在人家调整的节骨眼上。

我这次,算是亲眼见证了这一轮科技股的“起高楼”和“楼塌了”。

交了一笔“智商税”,攒了点心得体会,分享一下:

1、迈出投资“舒适圈”的时候,“实验经费”不能太多。

除了工作、生活,投资也是有自己的“舒适圈”的。

我在A股的舒适圈,就是格力、万科一类的白马股。所以选A股打新的底仓也是用的这些股。

万科迄今为止涨了16%,格力一度被埋,但今日大涨5.3%,直接抹平了之前的亏损,还有一点盈余。

之所以被埋也能扛住,是因为对公司比较有信心,心态就平和的多,也能拿得住。

而对科技ETF的判断,就真属于“认知范围外”的东西了,上周第一次买,没敢拿很多钱,再加上次日就及时止损了,因此这笔“智商税”倒还不算多。

2、搞明白了科技股和科技类基金“相爱相杀”的逻辑。

先说前轮上涨。

大致链条是这样的:政策鼓励→机构唱多→股价涨→有了赚钱效应→金融机构发行更多该行业基金→金融机构立马建仓买入该行业成分股→股价被动上涨→赚钱效应下更多小散申购→继续涨更多→继续发基金→继续买入→继续涨→泡沫越来越大……

监管层一看,快涨红眼了,再不控制一下,以后就会有更多小散受伤,于是主动把泡沫戳破了。

办法是啥呢?

——“窗口指导”。

这个可以理解成私下里递个小纸条,告诉你,别瞎搞。

虽然没直接承认,但科技类基金确实“主动降温”了。

比如易方达基金主动控制了中证科技50ETF基金的发行规模,把上限死死钉在了15亿之内,这还是近年来第一个主动控制发行规模的ETF基金。

然后就开始下跌链条了:

风向一转→获利盘抛售→股价下跌→有了亏钱效应→发不出基金→更多大妈赎回→继续跌→基金被迫卖出→亏钱效应放大→更多散户赎回→继续跌。

而我,恰好踩在了两条路交叉的拐点那。。。

那现在科技股和科技基金是否值得投资呢?

长期来看,我还是看好的。

之前的一轮暴涨,有真龙头,也有水军。

短期降温,有利于价值回归。

所以我决定在场外定投科技类基金,并且已经做好了长期战斗的准备。

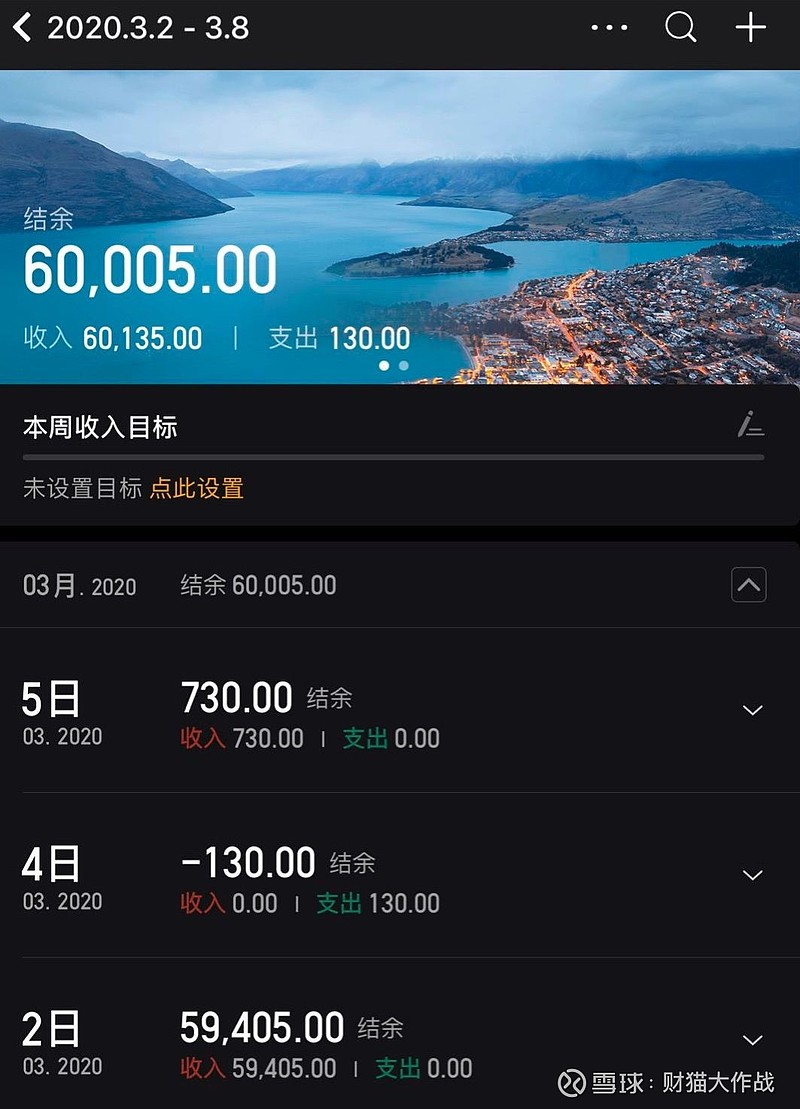

最后再来po一下我的5万本金打新账户进展:

bang bang bang~过6万了!!

当然我也明白,炒股的收益肯定会反复再变。

要论确定性收益,还得靠打新。

明天港股兴业物联就要开奖了,祝我好运喽!