芝能科技出品

芝能科技近期将以系列文章的形式对中国乘用车数据5月份的整体情况作一个回顾。主要从以下几个部分进行探讨:

● 总量和新能源汽车的分析;

● 各个细分市场的分析。

我们今天先从第一部分开始,总量分析:

● 2024年5月,中国市场终端销量为170.4万,同比下降2.9%;

● 2024年1-5月,总销量为814.5万,同比上升7.4%(主要是1月高销量带来的)。

01

主要车企的情况

自主品牌

2024年5月,各大厂商的汽车销量如下:

● 比亚迪:5月销量为25.4万,同比增长23.6%;24年累计为104.5万,累计同比增长28.4%。

● 吉利:5月销量为12.5万,同比增长16.9%;24年累计为60.3万,累计同比增长37.3%。

● 长安:5月销量为9.4万,同比下降13.1%;24年累计为52.0万,累计同比增长8.2%。

● 奇瑞:5月销量为8.8万,同比增长71.3%;24年累计为39.3万,累计同比增长87.5%。

● 上汽通用五菱:5月销量为5.4万,同比下降2.1%;24年累计为26.9万,累计同比增长3.4%。

● 😭长城:5月销量为4.8万,同比下降18.8%;24年累计为26.5万,累计同比增长2.9%。

● 😭广汽埃安:5月销量为3.2万,同比下降21.6%;24年累计为12.3万,累计同比下降21.9%。

● 红旗:5月销量为2.7万,同比增长26.4%;24年累计为13.1万,累计同比增长29.2%。

● 😭广汽乘用车:5月销量为2.3万,同比下降26.6%;24年累计为12.4万,累计同比下降3.6%。

● 😭上汽乘用车:5月销量为1.4万,同比下降39.9%;24年累计为8.7万,累计同比下降17.4%。

芝能点评:现在在国内市场有希望突围到下一阶段的,主要看比亚迪、吉利、长安和奇瑞。

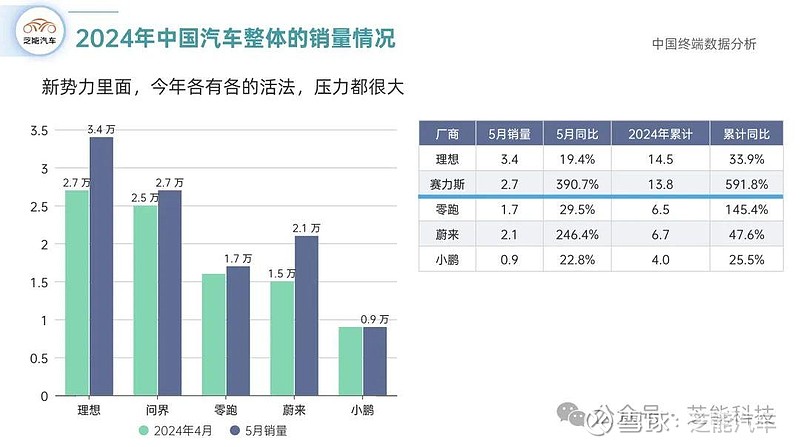

新势力车企

● 理想:5月销量为3.4万,同比增长19.4%;24年累计为14.5万,累计同比增长33.9%。

● 问界:5月销量为2.7万,同比增长390.7%;24年累计为13.8万,累计同比增长591.8%。

● 零跑:5月销量为1.7万,同比增长29.5%;24年累计为6.5万,累计同比增长145.4%。

● 蔚来:5月销量为2.1万,同比增长246.4%;24年累计为6.7万,累计同比增长47.6%。

● 小鹏:5月销量为0.9万,同比增长22.8%;24年累计为4.0万,累计同比增长25.5%。

芝能点评:理想和问界的销量还是领先的,但是新势力里面竞争压力逐渐变大。

外资品牌

● 两家大众

◎ 一汽大众:5月销量为11.7万,同比下降23.3%;24年累计为63.8万,累计同比下降2.0%。

◎ 上汽大众:5月销量为7.8万,同比下降14.7%;24年累计为44.0万,累计同比增长5.2%。

● 日系车企

◎ 广汽丰田:5月销量为6.5万,同比下降17.1%;24年累计为27.6万,累计同比下降15.7%。

◎ 一汽丰田:5月销量为5.4万,同比下降17.6%;24年累计为25.5万,累计同比下降7.0%。

◎ 东风日产:5月销量为4.9万,同比下降11.8%;24年累计为24.5万,累计同比增长5.8%。

◎ 广汽本田:5月销量为3.8万,同比下降22.8%;24年累计为18.4万,累计同比下降10.9%。

◎ 东风本田:5月销量为3.3万,同比下降23.8%;24年累计为16.6万,累计同比下降10.8%。

◎ 雷克萨斯:5月销量为1.4万,同比增长2.0%;24年累计为6.9万,累计同比增长27.7%。

● 豪华车企

◎ 华晨宝马:5月销量为5.3万,同比下降5.4%;24年累计为25.7万,累计同比下降5.8%。

◎ 北京奔驰:5月销量为4.9万,同比下降2.3%;24年累计为22.8万,累计同比下降5.7%。

● 美系和其他

◎ 特斯拉:5月销量为5.5万,同比增长27.6%;24年累计为22.0万,累计同比下降0.5%。

◎ 上汽通用:5月销量为4.0万,同比下降49.5%;24年累计为23.0万,累计同比下降28.6%。

◎ 长安福特:5月销量为1.3万,同比下降14.3%;24年累计为6.9万,累计同比下降5.3%。

◎ 北京现代:5月销量为1.6万,同比下降24.3%;24年累计为7.9万,累计同比下降14.7%。

◎ 沃尔沃亚太:5月销量为1.2万,同比增长0.6%;24年累计为5.3万,累计同比增长5.2%。

我们可以看到整体外资车企的日子并不好过。

02

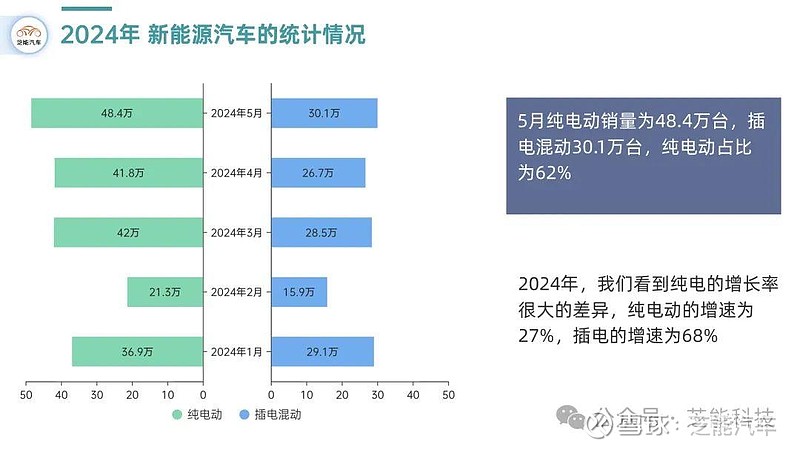

新能源汽车市场

从新能源汽车来看,2024年5月新能源乘用车总销量78.5万辆,同比增长40%,环比增长14%。其中,纯电动车型销量48.4万辆,非纯电车型(含插混和增程)销量30.1万辆。

这是5月主要品牌的新能源汽车销量,我们开个头然后继续分析。

小结

2024年中国汽车市场迎来残酷的竞争环境,接下来车企该如何应对深度的内卷呢?