1. 背景

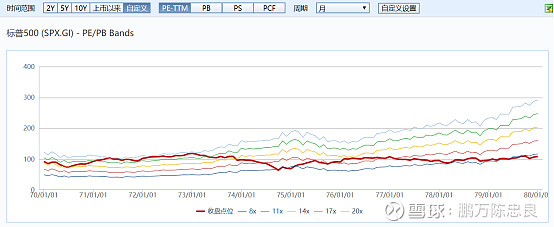

此次访谈时间为1976年,巴菲特在1969年清算了合伙企业,退还了所有合伙人的资金,专心经营伯克希尔去了,直到1975年美股大跌,巴菲特才异常兴奋地重回股市。同样意识到美股估值已偏高的邓普顿转战日本,将日本的持股占比大幅提高,但也大约与巴菲特同时,美股下跌日本大涨后又返回美股。此文的背景正是美股大跌后小幅反弹的1976 年。

图1 标普500指数估值(1970--1980)

2. 关于投资、投机与市场

格雷厄姆就差破口大骂了。

战后经济的繁荣和长期的乐观心态使美股迎来了一次长牛,标普500指数估值不断攀升并长期以20倍市盈率的估值交易。牛市中总是能见到股神满天飞,格雷厄姆在采访中重申了他一贯的观点:要投资而非投机;短期的经济和市场波动都难以预测;不加思考短期跟风热门股容易酿成灾难。格雷厄姆还讽刺道,要说什么了不起的话,让这么大一个赌场有序运营算是一件很了不起的事情。时隔五十多年,如今对经济和股市的预测有增无减,而赌场则变得更加富丽堂皇了。

3. 关于指数基金和超额收益

在美国七十年代便出现了关于指数基金的争论,这一点也可以见到被称为“指数基金之父”约翰·伯格的著作中。许多投资机构收取了管理费用却无法战胜作为平均标准的掉琼斯指数,并且还以诸多借口为自己辩解,格雷厄姆对这种言行嗤之以鼻。而格雷厄姆也反复强调,大多数的市场参与者,无论机构还是个人,长期来看都很难战胜平均指数,因为他们自己就是市场本身。

在访谈中他提到以前的低价股捡烟蒂策略和套利策略带来了多年20%的年化收益,但后来寻找廉价股越来越难了,再加上格雷厄姆本身对钱就不太感兴趣(这看上去似乎非常矛盾),于是格雷厄姆大约在1956年关闭了他的投资公司。顺便提一句,格雷厄姆不仅给巴菲特提供了工作机会,还在关闭公司后将自己的客户介绍给了他。

格雷厄姆明确表示不建议对股票“精挑细选”,因为有许多分析师在做这项工作,而所有人如果都在高效地做着分析工作,便会让市场变得很有效,进而难以找到比市场整体回报更好的机会。从这个角度上讲,格雷厄姆是部分认同“有效市场”假说的。用“有效市场”理论来说,大家赚的都是β收益,很难获得α收益。

巴菲特因与格雷厄姆关于对优秀企业的分析产生分歧,所以拒绝合著《聪明的投资者》。虽然巴菲特多年大幅超越指数创造了投资神话,但从美国多年的结果来看,长期战胜市场的确实是凤毛麟角。巴菲特继承并发扬了格雷厄姆的思想,但巴菲特的投资理念本身就看似简单实践却难,并且巴菲特的模式有其独特性,所以格雷厄姆的建议不绝对但确实有一定道理。

4. 投资策略

格雷厄姆建议了两个投资策略,第一个策略混合股票和债券,并根据价格做反向调整,时至今日依然值得借鉴。但第二个选择廉价股的策略,建议的指标中包括低于7倍市盈率、股息率高于7%或市净率低于0.8,套用于今日的股市,一方面很难找到符合条件如此苛刻的标的,另一方面则是如此的低价或许又难免有各种各样的问题了。

安全边际的思想永不过时,但具体的因素、指标和标准或许要与时俱进了。