最近阅读了一些杂志,看了一部记录片,结合自己以前/春节回家的思考,来聊聊这个话题。

大城市跟小城市最典型的一个区别就是:大城市是一个陌生人社会,而小城市是一个熟人社会。

这个会导致很多区别。

比如在大城市,我们是很少邀请同事朋友来家中做客的,或者到同事朋友,左邻右舍(有小孩可能例外)串门。哪怕请客吃饭,宁可到某个参观或饭店去吃,而不是在家里吃饭。

大城市的老街区,或原来自然村城市化依然住在一起的,大家还会是不是串门。

如果因为工作、做生意、读书等之后到了一个新城市的人,哪怕现实中有再多好友、同事,也是极少去别人家做客、串门;反之,也是如此。

大家都习惯了,门一关,我过好自己的小家就好了,自己不要去打扰别人,别人也不要叨扰自己:躲进小楼成一统,管它春夏与秋冬。

你家里,上次非血缘关系来人,是什么时候的事情了?一年能有几次外人拜访?或你上次去非血缘关系家拜访/串门是什么时候?

但是,小城市完全不同。

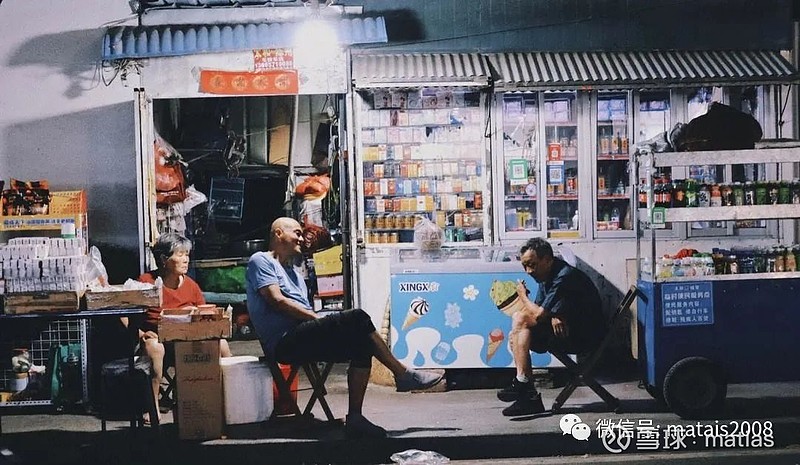

大家还是在一张熟悉的网络里,仿佛仅仅是从农村平房里,到了高楼里而已。左邻右舍,楼上楼下,东家长,李家短的聊聊家常,走家串巷,并不罕见。

最能体现陌生人社会和熟人社会,在一些餐饮场景也体现得淋淋尽致。比如呷哺呷哺的小火锅,在大城市一人一锅,大家安安静静的吃,消费者主要是来吃个饭,完事走人,至于说服务好不好,一二线城市的很多人都不在意;

而小县城和三四线城市,完全不是这个样子。不少客户跟老板都是熟客,甚至沾亲带故,点餐的时候,送个菜;结账的时候主动抹个零;甚至一两次挂账都没有问题;或者店里进了什么好吃的,给老主顾留着。

店主偶尔还跟老客户,聊聊父母、子女,家长里短,嘘寒问暖,温度比大城市更多一些。

一二线跟三四线城市,在职场里也有很大差异。在大城市,一个公司待3-5年就跳槽,甚至4-5年已经是企业里名副其实的老杆子了;但是,小城市,别说4-5年了,可能在一家单位工作十年以上都不鲜见。

这种张三是李四领导长达5-8年,很容易催生的一个现象就是送礼,过年串门。但是,大城市这种现象比较少,可能2-3年左右就跳槽了,甚至领导明年是谁都不知道,送礼出去岂不是打水漂了?

小城市,一旦有点什么事,哪怕出车祸这种在大城市看起来再正常不过的事情,很多人第一反应是:我的亲戚朋友里面,谁认识交警的人?能不能帮上忙?

其实,我老家亲戚里就有这样的人。我甚至在我们业主群里,都看到有人说,老家有人去某些城市旅游,假设南京吧,去中山陵、夫子庙做游船等等,都打电话找人,显得自己神通广大……

生活在一二线城市的人,已经非常习惯,能用花钱解决的小事情,何必亏欠人情呢?一方交钱,一方交付服务,多好的事情?不满意,可以投诉,拉黑,不再来往。

比如从家里去火车站或汽车站,大城市要么公共交通,要么打车,花钱解决;而小城市/县城,还有人习惯,找村里张三或大姐夫小姨夫送到车站,这样显得特别熟稔,有感情。

比如滴滴美团网约车或顺风车,大城市的人,除非公司的区域非常偏僻,很少有人存这些网约车或顺风车司机的微信,打开app呼叫,系统会匹配。但是,而一些三四线城市或县城,客户李四王二麻子很可能把顺风车车主老张加入到微信了,需要的时候,微信呼一下,老张哪怕没时间,也找同样是顺风车的老刘过去一下。

有些小城市,核心的商业中心,可能就是一条街,甚至就是几座商场。我在重庆读书的时候,我们就在沙坪坝就可以买到绝大部分的商品,不用周末都跑到朝天门、解放碑或观音桥等等。

我老家的县城,就是这样。一街之隔,左右各一个大型超市,但是,其中一个就是比另外一个人流量多好几倍。每到春节等旺季,买东西结账都要排队20-40分钟,因此,采购年货至少要两个人去,一个人提前去排队,一个人推购物车。这几年可能好些了。

别说,我老家县城了。哪怕是南京在寸土寸金的新街口也是这样。我刚来南京,媒体就是说新街口有一个死亡商业角,就是国美电器再往南走小几十米。多少资本家,花了多少钱,恐怕到现在,都没有开发起来,也没有太多人流量。

很多资本/品牌会觉得,在一二线城市的低价策略,到了三四线,到了小县城也会大杀四方。这个也有很大误区。比如说,一二线城市的廉价/低价/性价比,到了三四线城市或小城市,可能并不是特别廉价,更别提性价比了,比如优衣库,可能到了小城市和县城就吃不开;类似的,在一二线城市的土鸡/老母鸡,在小县城可能就是老母亲七大姑八大姨家里一只鸡而已,京东的走地鸡是很难买到三四线城市的。

品牌的影响力也是如此。

在三四线城市,在县城,依然能看到BBA、凯迪拉克等,但是,理想、小鹏、蔚来,甚至特斯拉等新品牌,可能就比较少见。今年春节回老家,观察过商场停车场、路边停车、路上来来往往等汽车, 新能源品牌数量的可见度远远比南京少,偶尔看到一辆,车牌也不是当地的,不少都是江浙沪、京济青等地方的车牌。

有个笑话是这么说的:

三四线有个土豪要装修别墅,想让在大城市的亲戚推荐一些奢侈品牌,家具亲戚推荐了,华意空间、锐驰等这些奢侈品牌,结果不如当地朋友一句话:索菲亚/欧派不都是大品牌吗?多好!(无他,就是因为索菲亚/欧派等在他们县城最好的地段,有旗舰店)

就别说土豪了。就是普通人装修,比如瓷砖和橱柜。老家很多亲戚朋友装修用的瓷砖,几乎都是大城市人没有听说过的品牌,什么东鹏、马可波罗、诺贝尔等等看不到,这些品牌相对来说太贵了。60X60的瓷砖,可能都不不用10块钱(2020年,市场有9块钱就可以买到),这在大城市几乎无法很难买到。

中国有300多个地级市,好几千个县级行政区域,960万平方公里,各地居民收入、消费习惯/理念等各不相同,任何一个品牌,想要靠一招鲜就吃遍全国,在某些区域失败恐怕是早晚的事情。

别说这些实物消费,哪怕是虚拟消费,比如当年qq vs MSN。国内的消费习惯,在上海北京,跟简阳/菏泽/喀什/恩施/铜仁等,是完全不同的消费人群,用途都不同,使用的上网设备也不一样,如果厂家不了解这些,想用一套打法去攻陷全国,大概是要失望的。

最近正好看了一个腾讯的纪录片,叫做《激流时代》,其中一集就是讲述在湖南长沙火到不行的文和友商业模式,但是,走出长沙,去到广东(广州和深圳)却遭遇滑铁卢,开始有商户退出,别说能不能复制长沙的辉煌了,能不能异地移植活下来,恐怕难度都不小。

顺带推荐这部只有四集的纪录片,非常不错,可以让像我这种“老年人”了解一下,年轻人的消费/创业模式,长长见识。

-THE END-