在上一篇文章介绍了现代防晒产品的发明过程之后,我们从技术的角度来看看大半个世纪以来防晒产品出现了哪些关键的技术里程碑。

护肤产品的技术不仅仅存在于消费者容易感知的色泽、香味和质感,更重要的是其中的功效性成分和配方之间的技术突破和共同演化。

从防晒产品的诞生到现在,我们可以看到一个对功效和安全都有较强要求的细分产品是如何在功效和安全两个方面满足市场不断变化的需求。而上游原料和品牌企业又是如何引领市场,推动着行业和消费者的变化。

作者丨王歆悦 法国斯特拉斯堡大学药剂学在读博士生,研究方向为纳米乳剂的制备和应用

从SPF到UVA防护:防晒有效成分的发展历史

在尤金·许勒尔的商业成功之后,化学工业界对于防晒成分的研究可谓是雨后春笋般在世界各地繁荣起来。1938年,来自奥地利的化学家Franz Greiter发明了防晒霜Gletscher Crème,并在1962 年,首次提出了SPF(Sun Protection Factor)防晒值的概念。经试验测试,Gletscher Crème的SPF在2左右。1943年,对氨基苯甲酸(PABA)申请了专利,此后直到现在,PABA和它的衍生物一直是化学防晒剂最常用的成分之一。

△防晒霜Gletscher Crème

无论是水杨酸苄酯、PBSA还是PABA,都是基于UVB吸收的化学防晒剂,因为UVB波长越短,能量更高,对皮肤伤害更大。但这类防晒剂分子量小,有被皮肤吸收的风险,同时光稳定性有限,偶有皮肤刺激性。

与此同时,随着医学的进展也让皮肤科医生逐渐提高对UVA的认识。美国皮肤科鼻祖Albert Kligman教授首先于1969年提出了紫外线会带来皮肤损伤和“photoaging(光老化)”的概念。

△Albert Kligman教授。他不但提出了光老化概念,还发明了治疗光老化的维A酸药膏

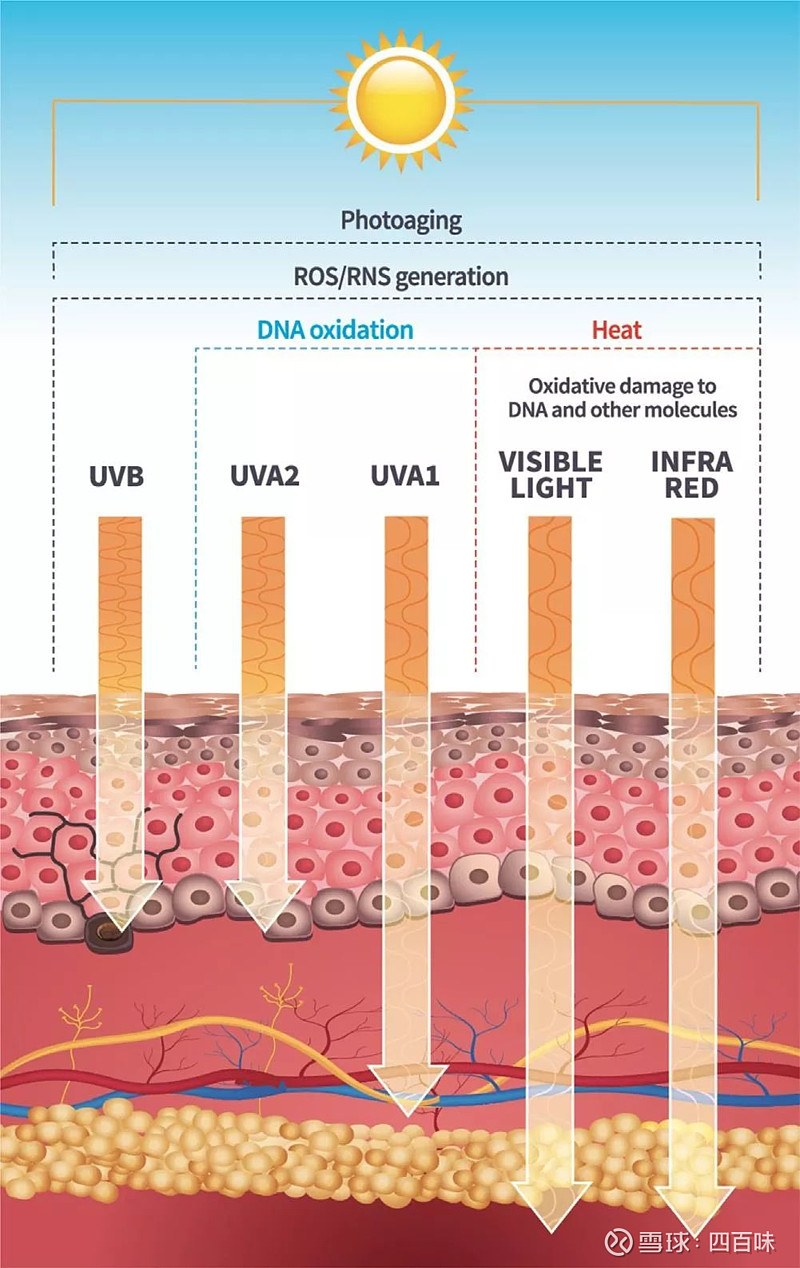

科学界也随后发现,虽然UVA伤害能量较低,但它的存在不随天气或者季节而改变,而且相对UVB能够影响皮肤更深的层次,是引起皮肤老化的隐形杀手。因此,化学防晒剂的研发必定是朝着更广谱更安全的方向发展。

△不同光辐射以及能够深入皮肤的层次

在尤金·许勒尔逝世后25年,欧莱雅集团于1982年研发出防UVA成分“Mexoryl SX”,即对苯二亚甲基二樟脑磺酸,大大增大了紫外防护的区间。1988年,欧莱雅集团将其抗UVA成分Mexoryl SX和广谱抗UV成分Mexoryl XL,一起应用于旗下各品牌防晒产品中,包括巴黎欧莱雅、兰蔻、碧欧泉、理肤泉及薇姿等,在当时的美妆行业可谓是独占鳌头。

△黄色特别标注防晒技术的“La Roche-Posay Anthelios SX Moisturizer”

在化学防晒剂蓬勃发展的时期,物理防晒剂也逐渐显露头角。1944年,曾在美国空军服役的药剂师Benjamin Green研发出了以红色凡士林为成分的物理防晒霜Red Vet Pet,这一产品随着二战中美国士兵的脚步传遍了欧洲大陆。后来品牌改名为“Coppertone”(中文官方名为确美同,俗称“水宝宝”)。

△诞生于二战期间的物理防晒霜 Red Vet Pet

几乎同一时期,二氧化钛和氧化锌也开始被用作物理防晒剂,而这两者是直到现在美国食品药物管理局(FDA)所批准的仅有的两个安全的物理防晒成分。

△确美同敏感肌防晒产品,从配方表看也是采用物理防晒

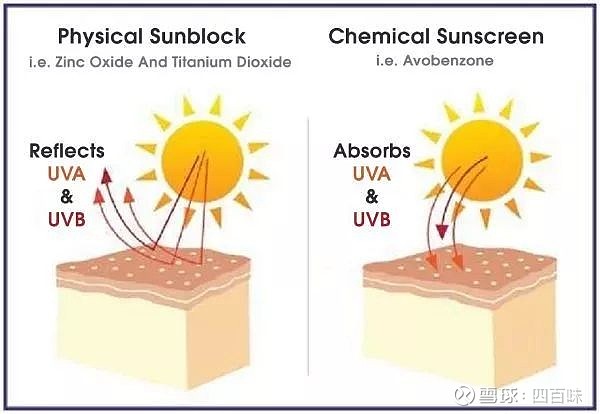

与化学防晒剂吸收紫外线的原理不同,物理防晒剂主要是靠反射紫外线。其中,物理防晒剂中的氧化锌对UVA有较好的屏蔽效果,而二氧化钛对UVB有较好的效果,而两者的混合配方则具有广谱抗紫外线的效果。然而此类物理防晒剂的缺点在于它们在反射紫外光的同时不可避免反射掉一部分可见光,造成皮肤增白的假象。此外,物理防晒剂的稳定性也是另一大问题。粒子的聚集会造成与光线接触面积的减小,从而使防晒效率大大降低。用户体验起白膜,颗粒感重。但相较于化学防晒剂来说,物理防晒剂不易被皮肤吸收,安全性是它最大的优势。

那么,如何改善物理防晒剂的稳定性?是否可以将化学防晒剂和物理防晒剂混合使用呢?这就得靠配方技术的发展了。

△化学防晒剂(右)和物理防晒剂(左)的原理示意图

油、霜、乳和喷雾:配方剂型的发展

无论是物理防晒剂还是化学防晒剂,都须经过配方后方能直接用于人体皮肤。目前为止,常见的配方剂型主要有防晒霜、防晒乳、防晒油、防晒喷雾、防晒凝胶和防晒粉。

早期的防晒霜一般是以蜡状基质将防晒剂加热溶解(油状化学防晒剂)或研磨(固体物理防晒剂)后冷却得到的,比如第一款凡士林防晒霜。但雪花膏状的防晒霜基质油腻,涂布性差,对于溶解度差的防晒剂往往会限制其应用。

于是,防晒乳应运而生。乳剂是两种互不相容的液体在高能条件下形成的互相分散的液体系统,相对于膏状剂型来说,流动性大大改善。此外,由于乳剂中同时含有两相,无论是油溶性还是水溶性成分均可溶解良好,为几种成分的同时使用提供了可能。

当然,防晒乳也存在一定的问题。油包水型乳剂(油相直接与皮肤接触)皮肤涂布性不好,用户体验油腻,且稳定欠佳;而水包油型乳剂(水相直接与皮肤接触)防水效果差,紫外抵抗效率低。

此外,防晒喷雾因其使用方便,涂抹均匀,较好的用户体验而占据大片市场,但其本质还是水包油型防晒乳。

来自材料和医药领域的纳米技术

近年来,纳米技术的发展在材料、生物、医药等领域的应用如火如荼,也逐渐渗透到美妆行业。纳米技术对于物理防晒乳在生产和应用中的稳定性和有效性问题能够提供很好的解决策略。

通过纳米分散技术得到的乳剂,粒径通常在200 nm一下,稳定性好,最长可保存15年之久。纳米粒子较大的比表面积使得其对紫外光的反射效率大大提高,同时,散射效应减弱,泛白体验大大减轻。

此外,有研究表明[3],分子粒径大小对于防晒效果是有直接影响的。以二氧化钛为例,30 nm 的二氧化钛分子对UVB的阻挡效果较好,而120 nm 的二氧化钛分子则对UVA的抵抗效果更好。因此,通过对微粒粒径大小的控制可以调整防晒区段,不同粒径大小微粒的混合使用可以轻易得到广谱防晒产品。

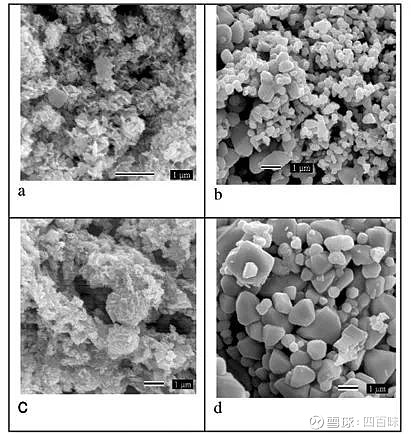

△不同粒径大小的氧化锌纳米粒

防晒产品的安全性问题

虽然早在1980 年,美国FDA就制定了防晒霜安全性和有效性的执行标准,并明确指出,日晒是导致色斑和衰老的重要原因,过度日晒会引发皮肤癌。但到目前为止FDA所批准的能够用于防晒产品的安全成分也就只有16个,欧盟批准29个,澳大利亚批准33个。

今年五月,《美国医学会杂志》(JAMA)上的一篇报道表明[7],防紫外线化学物质能够渗入人体血液循环。虽然,该实验在实验剂量和样本量的选择上都较为极端,但这样的实验结果不免让广大消费者对于防晒产品的选用有所畏忌。纳米氧化物是否可能渗入体内?化学防晒剂是否会有皮肤残留?长期使用防晒剂是否会造成维生素D缺乏?如此种种的问题都表明提高防晒产品的安全性是整个行业面临的问题。

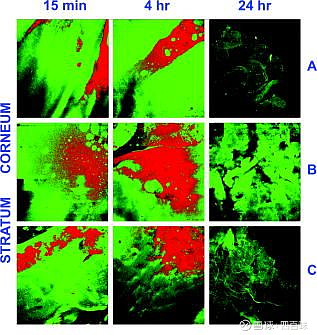

△氧化锌纳米粒的经皮渗透[8](图中红色荧光来自氧化锌纳米粒,绿色荧光来自人体背部皮肤真皮层,ABC分别表示中国人、高加索白人和印度人的样本)

一般来说,分子量500以上的化学物质比较难被皮肤吸收,例如欧莱雅的Mexoryl XL(分子量502)、BASF的 Uvinul® T 150(分子量823)和德之馨的NeoHeliopan® BMT(分子量675)等。而纳米氧化锌和纳米二氧化钛等物理防晒剂在常规用量下,一般只能到达皮下,不足以渗透进入血液循环。

此外,增加化学防晒剂的光稳定性和物理防晒剂的长期储存稳定性一直是行业里的正想解决的难题。目前比较新稳定技术有德之馨的光稳定剂Corapan TQ和强生的Helioplex稳定技术等。

总之,防晒领域和所有护肤品细分领域一样,在发展中会遇到各种各样的问题。但从历史来看,只要行业里的创新者不断对需求的洞察并推动技术进步,并且在临床医学的指导下诚实地面对潜在的风险,我们总会找到解决办法,为消费者提供更好、更安全的技术和产品。

参考资料

1. 琼斯, 王茁, 顾洁. 美丽战争: 化妆品巨头全球争霸史: 典藏版. 清华大学出版社; 2014.

2. Nafisi, S., and H. I. Maibach. "Nanotechnology in cosmetics." Cosmetic Science and Technology: Theoretical Principles and Applications. Vol. 337. Elsevier, 2017.

3. Stamatakis P, Palmer BR, Salzman GC et al. “Optimum particle size of titanium

dioxide and zinc oxide for attenuation of ultraviolet radiation.” J Coating Technology 62:

95-98. 1990.

4. Adithi, P., Arshad Bashir Khan, and S. K. Roopesh. "Broad Spectrum UVA & UVB Photoprotectants: An Overview." Journal of Pharmaceutical Research 16.2 (2017): 143-147.

5. Nohynek, Gerhard J., et al. "Grey goo on the skin? Nanotechnology, cosmetic and sunscreen safety." Critical reviews in toxicology 37.3 (2007): 251-277.

6. Rezende, C. P., J. B. Da Silva, and N. D. S. Mohallem. "Influence of drying on the characteristics of zinc oxide nanoparticles." Brazilian Journal of Physics 39.1A (2009): 248-251.

7. Matta, Murali K., et al. "Effect of sunscreen application under maximal use conditions on plasma concentration of sunscreen active ingredients: a randomized clinical trial." Jama 321.21 (2019): 2082-2091.

8. Zvyagin, Andrei V., et al. "Imaging of zinc oxide nanoparticle penetration in human skin in vitro and in vivo." Journal of biomedical optics 13.6 (2008): 064031.

作者丨王歆悦

编辑丨徐佳

《新医100人》读者群

群内都是消费医疗行业的先知先觉和潮流引领者:医生创业者、科研人员、工程师、医生出身的投资人......本群帮助你看清行业上下游关系,读懂最先进的价值观。

方式:添加新医君微信(xinyi100ren)→发送姓名+机构名+职务→进入读者群