杜奔

本文为笔者对《全国法院审理债券纠纷案件座谈会纪要》(下称:《纪要》)的学习体会,主要包括债券承销机构的重要性,过错责任认定的方式和标准,承担民事责任的方式,债券承销机构范围探讨四部分。本人才疏学浅,文中多有不足之处,还望各位同业专家不吝赐教、斧正。

本文仅代表作者个人观点,仅供参考、学习、交流,不代表本人所在机构立场。

壹:债券承销机构责任的重要性和相关规定

信用债以信用为基础,债券欺诈发行、虚假陈述等违法行为会动摇信用债券赖以存在的基石。债券承销机构承担着债券资本市场“看门人”的重要职责,是债券资本市场核查验证、专业把关的首道防线。债券承销机构严守诚实守信、勤勉尽责的底线要求,是债券资本市场必要的基础设施,也是国家法律法规、行业自律规则的强制要求。

《证券法》第二十九条规定,债券承销机构“应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查。”“给其他证券承销机构或者投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任。”《公司债券承销业务尽职调查指引》第十五条规定,承销机构应当“秉持职业审慎,保持合理怀疑,充分运用必要的手段和方法开展尽职调查,按照法律法规和本指引的要求,核实发行文件的真实性、准确性和完整性,确保尽职调查的质量”,“对本指引列示的内容进行调查外,承销机构还应当对承销业务中涉及的,可能对发行人偿债能力或者投资者做出投资决策有重大影响的其他事项进行调查”,“调查募集资金用途、使用计划、募集资金专项账户管理安排。”《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》第二条、第三条规定,债券承销机构应“遵循勤勉尽责、审慎判断、及时预警、稳妥处置的原则,有组织、有计划、有步骤地开展后续管理工作”,“在债务融资工具存续期内,通过各种有效方法对债务融资工具发行企业和提供信用增进服务的机构进行跟踪、监测、调查,及时准确地掌握其风险状况及偿债能力,持续督导其履行信息披露、还本付息等义务,以保护投资者权益。”《关于切实加强债务融资工具存续期风险管理工作的通知》第一条、第三条规定,债券承销机构“应以‘勤勉尽责、审慎判断、及时预警、稳妥处置’为原则,积极主动开展相关工作”,“对发行人开展日常监测和分层分类管理,适时开展风险排查、压力测试等相关工作,及时了解跟踪发行人兑付资金落实情况”。《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》第五条、第十九条规定,主承销商应遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,严格遵守职业道德和执业规范,有计划、有组织、有步骤地开展尽职调查,保证尽职调查质量”,“应指派专人对已经注册的企业的情况进行跟踪,关注企业经营和财务状况的重大变化,并进行定期和不定期的调查。”《银行间债券市场非金融企业债务融资工具违约及风险处置指南》第十四条规定,主承销商应“对发行人和提供信用增进服务的机构进行动态监测,实施重点关注池管理;并应按照相关规则和协议约定召集召开持有人会议,督导发行人合规使用募集资金、披露信息、按约定落实持有人会议决议等。”

近年来,个别债券承销机构履职不力,把关不严,损害了债券资本市场的秩序,破坏了行业生态。司法机关、监管机构对违法违规行为采取“零容忍”态度,严格执法,从重从快从严打击证券期货违法活动,一案多查,及时、公允的让违法违规债券承销机构承担相应的行政处罚、民事赔偿甚至刑事追责,显著提升证券违法违规成本,是切实保护投资者合法权益,维护债券市场健康发展,落实《纪要》“卖者尽责”原则的基本要求。

贰:债券承销机构过错责任认定的方式和标准

债券纠纷的诉讼类型以违约诉讼为主,但也不乏欺诈发行、虚假陈述等侵权诉讼。根据2021年1月1日即将施行的《民法典》(下称:《民法典》)第一千一百六十五条、第一千一百六十六条规定,侵权责任规则原则主要为过错责任原则和无过错责任原则,其中过错责任原则又分为一般过错责任和过错推定责任(依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。)根据《证券法》第八十五条规定,债券承销机构“应当与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外。”(过错推定责任)。即法律推定债券承销机构为有过错,如果债券承销机构不能证明自己无过错的,就应当承担责任。

过错

责任原则

行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。(过错责任)

依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。(过错推定责任)

无过错

责任原则

行为人造成他人民事权益损害,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。(无过错责任)

来源:《民法典》2021年1月1日施行

《纪要》第30条,对债券承销机构应当明确被认定为无过错的情况,做了细化规定。

债券承销机构对发行人信息披露文件中关于发行人偿付能力的相关内容,能够提交尽职调查工作底稿、尽职调查报告等证据证明符合下列情形之一的

1

已经按照法律、行政法规和债券监管部门的规范性文件、执业规范和自律监管规则要求,通过查阅、访谈、列席会议、实地调查、印证和讨论等方法,对债券发行相关情况进行了合理尽职调查;

2

对信息披露文件中没有债券服务机构专业意见支持的重要内容,经过尽职调查和独立判断,有合理的理由相信该部分信息披露内容与真实情况相符;

3

对信息披露文件中相关债券服务机构出具专业意见的重要内容,在履行了审慎核查和必要的调查、复核工作的基础上,排除了原先的合理怀疑;

4

尽职调查工作虽然存在瑕疵,但即使完整履行了相关程序也难以发现信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同时,《纪要》第29条对债券承销机构应当明确被认定为存在过错的情况,也做了细化规定。

债券承销机构存在下列行为之一,导致信息披露文件中的关于发行人偿付能力相关的重要内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,足以影响投资人对发行人偿债能力判断的,人民法院应当认定其存在过错:

1

协助发行人制作虚假、误导性信息,或者明知发行人存在上述行为而故意隐瞒的;

2

未按照合理性、必要性和重要性原则开展尽职调查,随意改变尽职调查工作计划或者不适当地省略工作计划中规定的步骤;

3

故意隐瞒所知悉的有关发行人经营活动、财务状况、偿债能力和意愿等重大信息;

4

对信息披露文件中相关债券服务机构出具专业意见的重要内容已经产生了合理怀疑,但未进行审慎核查和必要的调查、复核工作;

5

其他严重违反规范性文件、执业规范和自律监管规则中关于尽职调查要求的行为。

《纪要》对过错和无过错情况的细化规定,有利于人民法院在具体债券纠纷案件中把握尺度,明确责任。同时,笔者以为,法律法规、监管机构规范性文件、执业规范和自律监管规则要求,也难免多存在一些主管、原则性规定,例如,何为“合理怀疑”?尽调做到什么程度算“进行了合理尽职调查”?如何算“充分披露”?债券承销机构的“勤勉尽责”的边界如何衡量?《纪要》的相关上述细化规定,仍存在相当自由裁量空间。或许,参考同类案例判决尺度,仍是比较现实有效的“自测”方法。

另外,《纪要》第9条,在债券纠纷领域豁免了《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第六条要求虚假陈述侵害案件需以行政处罚决定或者刑事裁判文书为立案前置条件的规定。

相关案例

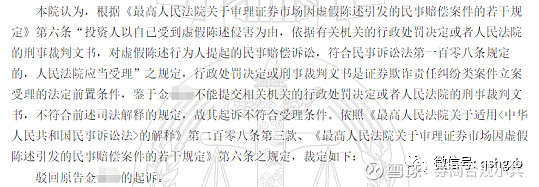

浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民初607号民事裁定 (行政处罚 前置立案)

法院

裁定

本院认为,根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第六条“投资人以自己受到虚假陈述侵害为由,依据有关机关的行政处罚决定或者人民法院的刑事裁判文书,对虚假陈述行为人提起的民事赔偿诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理”之规定,行政处罚决定或刑事裁判文书是证券欺诈责任纠纷类案件立案受理的法定前置条件,鉴于金某某不能提交相关机关的行政处罚决定或者人民法院的刑事裁判文书,不符合前述司法解释的规定,故其起诉不符合受理条件。依照《最高人民法院关于适用的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第六条之规定,裁定如下:

驳回原告金某某的起诉。

来源:中国裁判文书网

笔者注1:此判决仅为演示行政前置立案使用;

笔者注2:此判决为一审裁定,非二审裁定。

《纪要》一方面降低了立案门槛,便于债券投资者运用法律武器维权,另一方面也对人民法院审判能力做出了更高要求。当然,这也是缘于近年人民法院(例如上海地区)对金融领域纠纷案件的不断重视,人民法官金融审判经验不断积累、专业能力素质不断提升,不必然依赖行政机关意见作为重大性等案情认定的基础。然而,立案大门的敞开,并不代表胜诉之路顺利,债券承销机构是否存在过错仍然是司法裁判的核心依据之一。债券承销机构是否实际勤勉履职,债券承销机构监管机关的行政处罚和监管措施、行业自律组织的惩戒和自律处分,都将是人民法院综合判断考量的重要参考依据!

叁:债券承销机构承担民事责任的方式

《纪要》规定,对于债券欺诈发行、虚假陈述案件的审理,要按照证券法的规定,严格落实债券承销机构和债券服务机构保护投资者利益的核查把关责任,将责任承担与过错程度相结合。《纪要》第32条规定,债券承销机构根据生效法律文书或者按照先行赔付约定承担赔偿责任后,对超出其责任范围的部分,向发行人及其他相关责任主体追偿的,人民法院应当支持。《证券法》第八十五条,债券承销机构对于发行人欺诈发行、虚假陈述,除非能够证明自己没有过错,否则应当承担连带赔偿责任。《证券法》第九十三条规定,欺诈发行、虚假陈述相关案件的证券公司可以委托投资者保护机构,就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议,予以先行赔付。先行赔付后,可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。根据《民法典》第一百七十七条、第一百七十八条,民事责任分为按份责任(按责任大小,各自承担相应的责任)和连带责任(对外权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任,对内连带责任人根据各自责任大小确定责任份额,实际承担责任超过自己责任份额的有权向其他连带责任人追偿)。

按份责任

二人以上依法承担按份责任,能够确定责任大小的,各自承担相应的责任;难以确定责任大小的,平均承担责任。

连带责任

二人以上依法承担连带责任的,权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。

连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定;难以确定责任大小的,平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人,有权向其他连带责任人追偿。

连带责任,由法律规定或者当事人约定。

来源:《民法典》 2021年1月1日施行

若债券承销机构不能证明自己没有过错,债券承销机构对外是应当承担连带责任,还是按照其过错对外承担部分责任呢?对此,据笔者了解,业界似乎有不同理解。

观点一认为,按照《纪要》,债券承销机构的责任承担应与过错程度相结合,即按照其过错程度相大小承担相应责任。否则,对债券承销机构、债券服务机构的责任要求过高,容易造成“寒蝉效应”,不利于债券的发行和债券市场的发展。相应的,《纪要》正式稿删除了《纪要(征求意见稿)》中债券承销机构与发行人承担连带责任的规定,并明确提出其责任承担应与过错程度相结合,也给相关操作预留了一定空间。

观点二认为,债券承销机构的连带责任是法定责任,《纪要》的法律位阶低于《证券法》,债券承销机构应按照法律规定承担连带责任。实操中,发生违约纠纷时,债券发行人资金状况往往已经恶化,偿债能力堪忧。立法设计法定连带责任的应有之意,正是为了保护债券投资人合法权益,使投资者不至于因为发行人丧失履约能力而完全丧失实际获偿的可能。如果仅判决债券承销机构按过错承担部分责任,将不利于保护债券市场投资者。

笔者个人赞同第二种观点。《纪要》规定的“将责任承担与过错程度相结合”有着严格的适用前提,即仅能在债券承销机构首先对外已经实际承担了超过自己份额的责任之后,才有权向发行人、债券服务机构、发行人控股股东、实际控制人、发行人董、监、高或履行同等职责人员等其他连带责任人追偿。或者是债券承销机构依据《证券法》第九十三条对外予以先行赔付后,方可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。另外,虽然可以法定追偿,但由于债券纠纷中发行人自身财务状况往往已经不佳甚至面临破产,债券承销机构实现追偿可能也将是一个漫长而不可期的过程。

对于上述观点孰对孰错,还有待从实操的司法判例中进一步求证,笔者亦将拭目以待,暗中观察。

相关案例

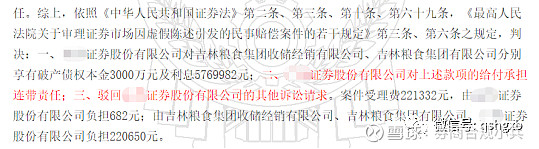

吉林省长春市中级人民法院(2017)吉01民初251号民事判决 (承担连带责任)

法院

判决

一、D证券公司对吉林粮食集团收储经销有限公司、吉林粮食集团有限公司分别享有破产债权本金3000万元及利息5769982元;

二、G证券公司对上述款项的给付承担连带责任;

三、驳回D证券股份有限公司的其他诉讼请求。

来源:中国裁判文书网

笔者注1:此判决仅为演示承担连带责任适用;

笔者注2:此判决为一审判决,非二审终审判决。

笔者认为,第二种观点无疑对债券承销机构的履职能力以及其对发行人选择能力提出了更高、更严格的要求,短期来看,可能会加大债券承销机构的压力。债务纠纷案件中,发行人往往已经预期违约或违约,自身偿债能力堪忧甚至面临破产。相对而言,多为持牌金融机构的债券承销机构的财务状况往往更健康,是投资人眼中的“优质偿债主体”。可以预见,无论违约诉讼或侵权诉讼,债券投资人都会更倾向将承销机构作为单独被告或共同被告“拉”入债券纠纷,以增加实现债权,挽回损失的可能性。

但从长远来看,严格的过错责任认定方式和连带赔偿责任制度将倒逼债券承销机构勤勉尽责,审慎展业,提升专业能力和职业道德,在债券承销机构“保护自我”的同时,客观上也将促使其更好的履行“看门人”职责,有利于债券市场的长期健康发展。

肆:《证券法》下债券承销机构是否仅限于券商的探讨

值得注意的是,关于银行间债券等债券市场债券及其承销机构是否适用《证券法》,《纪要》明文表述“对于具有还本付息这一共同属性的债券,应适用相同的法律标准。”笔者理解,债券承销机构不仅仅限于《证券法》及券商,凡是境内具有还本付息这一共同属性的公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具的债券承销机构,包括券商、银行、资管公司等金融机构,都应按照债券承销机构身份承担相应的责任,适用相同的法律。退一步说,即使不同债券市场的债券承销机构不适用同一部法律,也应适用基本相同的法律标准和追责尺度,以避免监管套利和责任盲区,确保我国整个债券市场的统一和规范。

特别声明:

1、本微信公众号性质为公益,纯属玩票,只为交流,力求原创,如有不妥,敬请告知,我们立即删除。

2、欢迎券商基金等证监会监管的金融机构合规法律风控稽核同仁加入qq交流群(群号95258168)——务必写明:单位+部门+实名+推荐人(原则上已在群里)。

3、欢迎大家积极投稿(邮箱59760142@qq.com),传播,但文责自负。文中观点仅代表作者观点,与小编和小编的朋友们无关、无关、无关!!!

4、坚持原创,十分不易。如果觉得本文还有点价值,欢迎在右下角好看,通过右上角转发,在文章正下位置点击喜欢作者或钟意作者进行打赏。谢谢了