Nature再添证据:先用双免疫治疗,预后更好!

原创 东山之石 2024-05-23 00:24

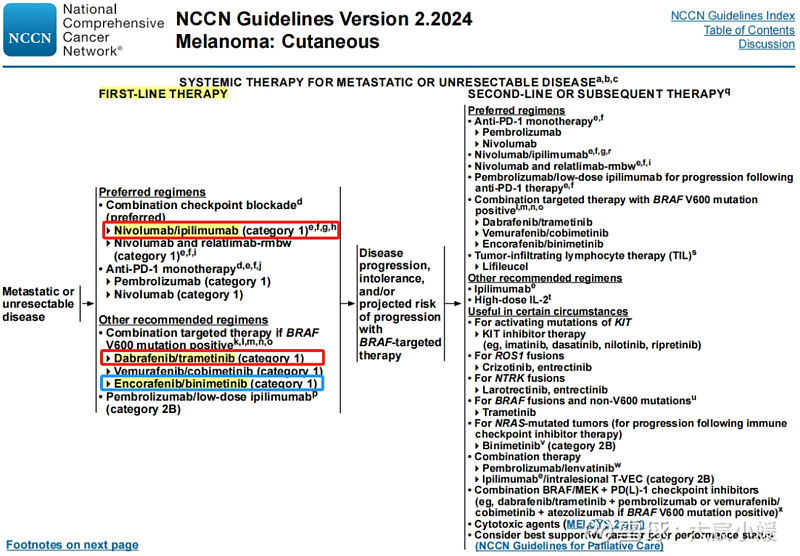

根据NCCN指南:PD-1抑制剂+CTLA-4抑制剂的双免疫治疗 和 BRAF抑制剂+MEK抑制剂的双靶向治疗,都是BRAF V600突变的黑色素瘤的一线治疗方案,且都是1级推荐。 图1.NCCN指南

图1.NCCN指南那么,对于临床医生而言,应该首选哪个方案?

在上一篇文章中,我们详细分析了《Journal of Clinical Oncology》发表的一篇III期RCT研究的论文,其结果显示:与先用双靶向治疗、疾病进展后再用双免疫治疗的患者相比,先用双免疫治疗、疾病进展后再用双靶向治疗的患者具有显著更优的生存预后。详情可点击阅读:网页链接{JCO:都是一线治疗方案,双免疫联合 显著优于 双靶向联合}

JCO发表的这项研究中,双免疫治疗用的是纳武利尤单抗(PD-1抗体)+伊匹单抗(CTLA-4抗体),双靶向治疗用的是达拉非尼(BRAF抑制剂)+曲美替尼(MEK抑制剂)。

今年1月份,Nature的子刊《nature communications》(一区,IF 16.6分)发表了另一篇研究论文(SECOMBIT研究)。在这项研究中,双免疫治疗还是使用纳武利尤单抗+伊匹单抗,而双靶向治疗改为康奈非尼(BRAF抑制剂)+比美替尼(MEK抑制剂),结果得出一致的结论。

SECOMBIT研究是一项随机、三臂、非比较、开放标签的II期试验,研究对象仍然是不可切除的III期或IV期BRAF V600突变的黑色素瘤患者,按1:1:1随机分为三组:

SECOMBIT研究是一项随机、三臂、非比较、开放标签的II期试验,研究对象仍然是不可切除的III期或IV期BRAF V600突变的黑色素瘤患者,按1:1:1随机分为三组:A组(先靶向、后免疫):患者先接受康奈非尼+比美替尼治疗,直至疾病进展,随后接受纳武利尤单抗+伊匹单抗治疗,至第二次疾病进展;

B组(先免疫、后靶向):患者先接受纳武利尤单抗+伊匹单抗治疗,直至疾病进展,然后接受康奈非尼+比美替尼治疗,至第二次疾病进展;

C组(靶向-免疫-靶向的“三明治”疗法):患者先接受8周的康奈非尼+比美替尼治疗,然后接受纳武利尤单抗+伊匹单抗治疗,直至疾病进展,随后再接受康奈非尼+比美替尼治疗,至第二次疾病进展;研究的主要终点是总生存期(OS),一个重要的次要终点是总无进展生存期(TPFS:从随机化开始至第二次疾病进展的时间)。

结果:共纳入206例患者,其中A组69例、B组69例、C组68例。

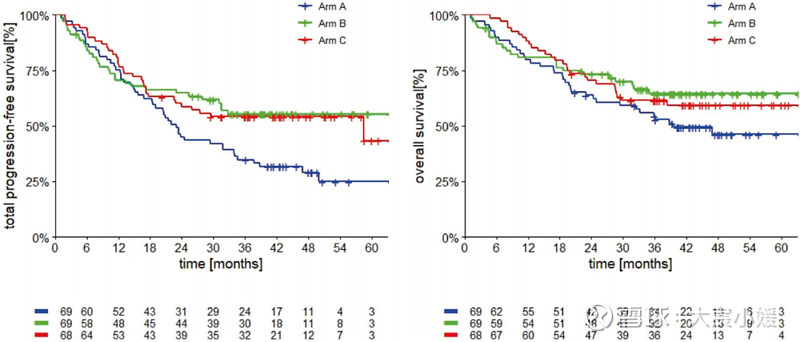

经过中位43个月的随访,三组的4年TPFS率、4年OS率分别如下: 图2.研究结果

图2.研究结果 图3.TPFS(左)和OS(右)的生存曲线

图3.TPFS(左)和OS(右)的生存曲线这是一项非对比的II期研究,所以没有正式的统计学检验,没有P值;但从数据的大小来看,先接受双免疫治疗、疾病进展后再接受双靶向治疗的患者(B组),4年的TPFS率和OS率都是最高的,而先接受双靶向治疗、疾病进展后再接受双免疫治疗的患者(A组),4年的TPFS率和OS率都是最低的。

总之,本项II期研究的结果与上述JCO的大三期研究结果一致:对于BRAF V600突变的晚期一线黑色素瘤患者,应该首选、优选PD-1抑制剂+CTLA-4抑制剂的双免疫治疗,疾病进展后再考虑使用BRAF抑制剂+MEK抑制剂的双靶向治疗!

正如我在 网页链接{JCO:都是一线治疗方案,双免疫联合 显著优于 双靶向联合} 中所说的:免疫治疗的本质是解除免疫抑制、激活机体的免疫抗肿瘤功能,而一旦免疫功能被调动起来之后,免疫细胞的复制/增殖是一直在体内进行着、一直监视着肿瘤细胞的一举一动,实现疗效的持久性。而化疗和靶向药则不具备这样的特点,化学药物一旦被代谢完或血药浓度降低到一定程度时,就没有抗肿瘤效果了,并不存在持久抗癌的情况。注:在本公众号的对话框里回复三位数字“208”,可下载本研究的原文献。

延伸思考:

其实不单单是黑色素瘤面临这样的选择,很多疾病(包括非肿瘤疾病)都会有多种治疗方案可选择,都会面临应该首选哪种治疗方案的问题。所以,上述这两项研究可以给我们很大的思考和参考:何不尝试通过研究来回答这些问题?!

我在 网页链接{HER2 正式成为第三个泛癌种治疗的标志物;回顾妇瘤数据,展望未来研究方向} 这篇文章中说过:肿瘤的免疫治疗和ADC药物蓬勃发展,都为肿瘤患者带来了显著的生存获益、改写了多种癌症的治疗格局,而从机制上来讲,二者具有相辅相成的作用,所以未来的进一步研究方向应该是免疫联合ADC。

但是,回到现实、回到真实世界中,多数的肿瘤患者应该是承担不起这两种疗法联用的经济压力,多数患者只能二选一,那么,同样的问题也来了:是先用免疫、疾病进展后再用ADC?还是 先用ADC、疾病进展后再用免疫?

就我有限的了解,目前国内开展免疫联合ADC的研究还比较多(不论哪个癌肿),但似乎还没有人去研究其应用的顺序,这或许会给后来者一些弯道超车的机会。