洛阳副中心建设,已经提上了日程。

据河南大河网今天(3月24日)披露:

河南省委常委会召开会议,会议通过了《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》,听取关于加快洛阳副中心城市建设工作推进会议筹备情况。

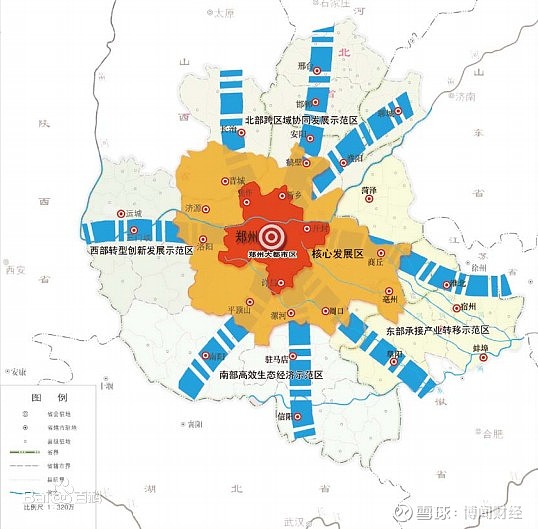

会议指出要加快构建洛阳都市圈,形成辐射豫西北、联动晋东南、支撑中原城市群高质量发展的新增长极。

这意味着,身兼河南副中心与中原城市群副中心的洛阳,建设工程正在提速。

2016年,管理层批复了以郑州为中心的《中原城市群发展规划》,涵盖30座城市,包括:

包括河南省的郑州、开封、洛阳、南阳、安阳、商丘、新乡、平顶山、许昌、焦作、周口、信阳、驻马店、鹤壁、濮阳、漯河、三门峡、济源,山西省的长治、晋城、运城,河北省的邢台、邯郸,山东省的聊城、菏泽,安徽省的淮北、蚌埠、宿州、阜阳、亳州。

为支持中原城市群发展,管理层在批复规划之际,还将支持郑州建设为国家中心城市。

与此同时,文件还强调,要进一步提升洛阳副中心的地位,以辅助郑州更好地建设中原城市群。

在此背景下,2017年河南省发布了《洛阳加快建设中原城市群副中心城市 打造带动全省发展新的增长极》,正式提升洛阳的站位。

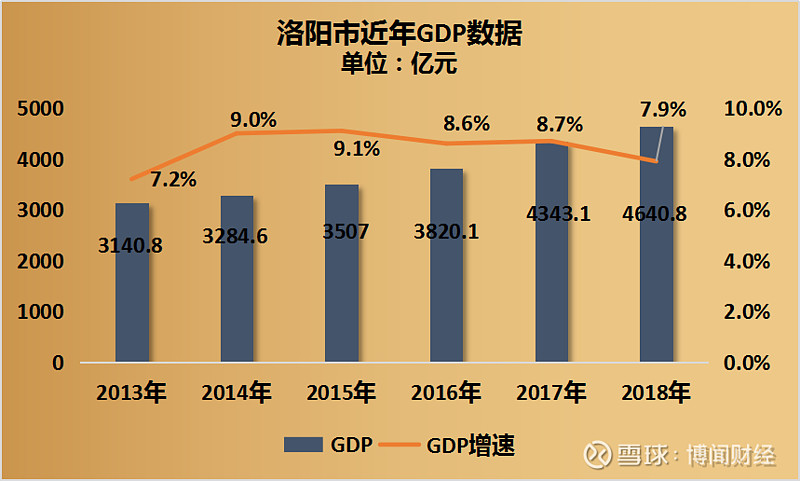

政策推动下,洛阳近两年经济发展速度较快,2017年洛阳GDP增速高达8.7%,2018年也同样高达7.9%,大幅跑赢了全国平均值。

数据:洛阳统计局

常住人口方面,洛阳也成功成为河南省为数不多的保持正增长的城市。2017年年末,洛阳常住人口增长了1.2万,2018年增加了5.35万人。

这点成绩,相比于河南省内除郑州外的其他城市,还算可以,但要作为副中心辅助郑州带动河南乃至整个中原城市群发展,还远远不够。

在疫情推动下,河南省今天顺势继续推动洛阳副中心的发展,按下了加速键,提升洛阳的综合承载能力。

这么做,其实有三大考量:

第一,在做强做大郑州的同时,打造副中心洛阳,是给郑州做强一个帮手,让其与郑州一起组成河南增长极。

第二,落实管理层提出的黄河流域生态保护和高质量发展重大战略,对于黄河流域一众城市来说,这既是责任也是机遇。

第三,探索中国城市新的发展模式,这一点,本号认为是最重要的。

传统的城市发展模式,是中心城市化,也即每个省集权发展各自的省会,努力让省会承载全省几乎一半的人口、经济、资源和交通。

按此发展下去,未来中国大多数省基本要浓缩进一个城市。这也是世界其他已经完成城市化国家的发展方向。

日本人口和资源一大半装进了东京都市圈、名古屋都市圈、京阪神都市圈。韩国也一样,多半集中在首尔都市圈和釜山都市圈。

但2020年冲击全球的新冠肺炎疫情给我们一个警示,人口过度集中的大城市,不利于防控突发的公共卫生事件。

此次疫情首发于中国武汉,由于确诊人数、疑似人数规模大,武汉市面临着巨大的医疗资源(口罩、防护服等医疗设备,以及医护人员等)紧缺。中央为此,直接在武汉加建了火神山与雷神山两座医院,支援武汉。

但依然不够用,之后在全社会帮助下,建设了一大批方舱医院,又获得了其他省市的医疗队员协助,才减小了收治压力。

湖北之外,疫情最严重的地区,也多半都是北京、深圳、广州、上海、重庆这些中心城市。

血的教训告诉我们,中国的城市化要走出自己的特色,不能照搬日本、韩国等国的发展模式。

这种模式,一方面需要集约式的发展,以便更好的发展区域经济,但也要减小中心城市的管理压力和防止突发事件压力。

如何能做到两全其美?方法就是,各省自治区发展中心城市的同时,还要确立一个副中心城市,来分担中心城市的人口、交通压力,尤其是应对突发事件的压力。

中国14亿人口未来还会继续往中心城市集中,但是中国的国情与日韩不同,中国人口庞大,不能过分集中在中心城市,需要有其他城市来分散人口,才能防控风险。

这便是河南此时提速发展洛阳副中心的逻辑。

目前有些几乎每个省市都确立了副中心城市,有的甚至不止一个。

多数省与自治区只是确立,并没有全身心地投入力量来打造。洛阳率先提速,相信,后续其他省市也会觉醒,开始跟进。

这是所有副中心城市的大利好。

本号认为,按照人口规模和自身经济实力,大多数省只需在省会之外,再扶持一个省域副中心城市即可,多了虽然分摊了风险,但也会分散资源,阻碍发展。

河南扶持洛阳,江西可以扶持赣州,湖北可以扶持襄阳或者宜昌,四川扶持绵阳或南充,湖南扶持衡阳或常德,广西扶持柳州,辽宁扶持大连,云南扶持大理……

而像广东、江苏、山东这些经济与人口强市,可以扶持两个甚至三个。 广东在拥有广州深圳双中心之外,确立了珠海、湛江和汕头三大副中心,浙江有宁波和温州,江苏有苏州、无锡和徐州,山东已经有济南青岛双中心,可以再扶持烟台。

我们应当在教训中汲取经验,走出一条不一样的城市发展道路,才能既不影响经济集约式发展,也能减小中心城市的管控与应对突发事件的压力。

因为谁也不知道,下一次突发事件何时何地发生。