正文共:2351字 2图

预计阅读时间:9分钟

小核酸药物于上世纪末崭露头角,随着技术突破,一路披荆斩棘,成为继小分子药物和抗体药物之后被寄予厚望的“新生代”。

因为作用机制与遗传物质相关,小核酸药物的初步应用大都局限在遗传性疾病。

递送技术等领域的突破让小核酸药物的应用有了更多展望机会,适应症正逐步向慢性病领域扩张......

01 从寡核苷酸发现到首款上市

寡核苷酸的发现,最早要从解密蛋白质的合成途径讲起。

上世纪三十年代,彼时的Paul Zamecnik教授还只是一位平平无奇的住院医师。一次,在对一位生前病态肥胖的女士进行尸检时,Zamecnik发现这位女士的身体里仅有很少的蛋白质,而脂肪含量远超常人。在超出认知的事实面前,被震惊到的Zamecnik开始思考一个问题,即蛋白质到底是怎么形成的?

蛋白质的概念于1838年由一位瑞典科学家提出,但在Zamecnik提出这个问题时,这种物质的结构和来历都还是一个谜。

问题萦绕在Zamecnik的脑中,百思不得其解。探索精神驱动下,Zamecnik放弃了临床医学,并在马萨诸塞州总医院建立了一个实验室,专注于探索蛋白质合成的未解之谜,并取得了一系列突破性成就。比如,他曾与Mahlon Hoagland和Mary Stephenson一起证明了腺苷三磷酸是蛋白质合成过程中的必需物质,且核糖体是蛋白质合成的场所。

Paul C. Zamecnik教授(图片来源:science)

1978年,在研究罗氏肉瘤病毒结构过程中,Zamecnik与其同事发现了一条短链核酸,比发现这种合成的反义链能够与mRNA上的互补序列结合。得益于这次意外的发现,Zamecnik成功利用反义寡核苷酸(ASO)阻止了RSV在鸡成纤维细胞中的复制、转录和翻译。

自此,一种药物开发的新概念应运而生。

1998年,FDA批准了世界上第一个ASO药物——Fomivirsen,用于治疗艾滋病患者并发的巨细胞病毒(CMV)视网膜炎。

这款药最初由美国国立卫生研究院发现,后由Isis Pharmaceuticals(2015年更名为Ionis Pharmaceuticals )进行开发,随后又被授权给诺华。后来,由于高效抗逆转录病毒疗法的应用成功降低了艾滋病毒感染者的机会性感染发生率,临床上对于Fomivirsen的需求逐渐减小,2001年这款药被FDA撤回。

02 跨越技术难关,版图扩张中......

小核酸药物真正意义上受到资本和研发人员的广泛关注是在2006年。

因揭示了双链RNA在秀丽隐杆线虫中的基因沉默效应及RNA干扰(RNAi)机制,特别是siRNA在基因调控中的作用,Andrew Fire和Craig Mello获得了2006年的诺贝尔生理学/医学奖。

两人的研究结果极大程度上推动了小核酸药物领域的发展,开启了研发热潮。

与传统的小分子药物和抗体药物相比,小核酸药物可直接作用于致病蛋白的上游表达/生成过程,通常药效更持久、作用更高效。再者,一些原本在传统药物开发中被认为不可成药的蛋白质靶点,对小核酸药物而言却并非难事。

但缺点也是有的。裸露的核酸分子在血液中不稳定且难以穿透细胞膜,急需一个有效的递送系统。诸如如脂质纳米颗粒(LNPs)、聚乙二醇化(PEGylation)、复合物形成等虽有一定成效,但仍面临效率、靶向性、生物分布及潜在毒性等问题。

且由于小核酸分子易受核酸酶降解,以至于其在体内半衰期较短,限制了药物最终疗效。

此外,小核酸分子及其载体仍有引起免疫反应的风险,包括非特异性的炎症反应和针对药物本身的免疫反应,这可能影响疗效并增加不良事件的风险。

化学修饰迭代和GalNAc(N-乙酰半乳糖胺修饰介导)递送技术的发展为小核酸药物带来了重大突破,解决了小核酸药物靶向性差、稳定性差、免疫原性等困境,使小核酸药物进入了一个稳定且快速发展的新时代。最新的AOC技术的发展也为小核酸领域带来了更多上升空间。

自2016年起,一系列突破性的药物相继问世。

2018年,Alnylam公司研发的Patisiran成为首个被FDA批准上市的siRNA药物(小干扰RNA药物),用于治疗成人遗传性转甲状腺素运载蛋白介导的淀粉样变性(hATTR)引起的周围神经病变(多发性神经病),这也是首个采用非病毒性药物递送系统的基因疗法药物。

siRNA是继ASO之后,小核酸领域又一前沿研究方向,在癌症、病毒感染和遗传疾病等的治疗具有巨大的应用潜力。

目前,全球已有近二十款小核酸药物获批上市。其中,ASO药物仍占据绝对地位,其次是siRNA药物以及RNA适配体药物。已上市的这些小核酸药物的适应症主要还是集中在罕见病领域,包括:杜氏肌营养不良症(DMD)、脊髓性肌肉萎缩症(SMA)、肌萎缩侧索硬化(ALS)等罕见病领域。

唯一一款获批用于慢性病领域的小核酸药物是诺华靶向PCSK9蛋白的siRNA药物Inclisiran,被FDA批准作为饮食的辅助疗法,用于成人原发性高胆固醇血症(杂合子型家族性和非家族性)或混合性血脂异常患者的治疗,每年只需要皮下给药两次,就可实现疾病控制。

Inclisiran的获批验证了小核酸药物在慢性病领域的潜力。目前,还有多款小核酸药物正在被开发用于高血脂、高血压、高血糖等慢病的治疗,一场全新的慢病治疗药物研发竞赛已开启。

03 小核酸药物的下一步:拿下高血压

与鲜少有药可用的罕见病患者相比,高血压患者并不缺药用。但问题在于,目前很大一部分高血压患者的血压已经很难仅用一种抗高血压药控制,常常需要服用两种或更多种不同药物类别的抗高血压药。

且随着用药方案的复杂化,患者依从性降低,部分患者漏服药或者重复用药,进一步不良反应发生率增高,这导致部分患者疾病进展到更难控制的局面。

对于高血压患者而言,需要的是更有效、更长效的药。

近期,Alnylam 公布了其在研的用于治疗高血压的RNAi疗法Zilebesiran的II期临床 KARDIA-2研究的积极结果。

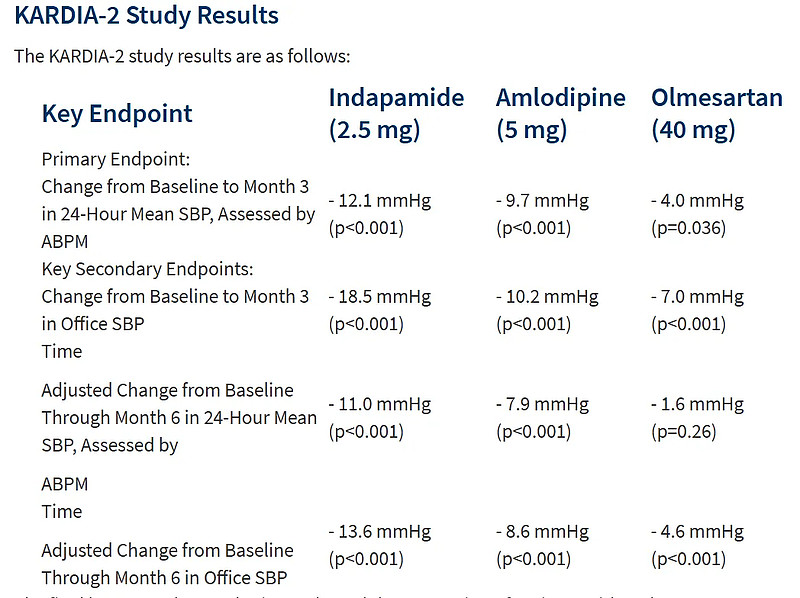

KARDIA-2是一项随机、双盲、含安慰剂对照的全球多中心 II期临床试验,试验共招募672名高血压成人患者,受试者首先被随机分配到3组,接受至少四周的常规降压药物(奥美沙坦、氨氯地平、吲达帕胺)治疗。之后符合条件的受试者再被1:1随机分配到试验组(600mg zilebesiran+标准抗高血压药物)或对照组(安慰剂+标准抗高血压),治疗持续六个月。

试验结果显示,接受治疗第3个月时,与对照组相比,试验组通过动态血压监测(ABPM)测量的24小时SBP(收缩压)显示出具有显著临床意义的降低。且值得一提的是,部分接受一针zilebesiran治疗的患者在6个月后的随访时仍然维持血压的持续降低。

图片来源:Alnylam官网

Zilebesiran由Alnylam和诺华联合开发,直接靶向血管紧张素原(AGT)——高血压的根本机制之一,从而抑制肝脏血管紧张素原表达,阻止血管紧张素II生成,进一步降低血压。

相比于同靶点的其他上市产品,Zilebesiran的最大优势在于其长效性。从试验数据来看,Zilebesiran或许能让患者实现仅需每年两次注射即能稳定控制血压的美好愿景。

参考资料:

1.Current status and trends in small nucleic acid drug development: Leading the future - ScienceDirect

2.各公司官网

3.其他公开资料

封面图来源:pixabay