大家好,我是ETF玩家。这是我在雪球上写的第一篇文章,这篇文章我想跟大家聊一点轻松的话题,咱们就聊点哲学吧~![]()

“无为而治”的投资理念

“无为而治”出自《道德经》,是道家思想的核心之一。老子认为人要遵循自然之理,顺应自然的运行,不必去干预自然而做不必要的事情,因为“道”虽无为,但“道”有规律。“无为而无不为”,“无为而治”并不是什么也不做,而是不必过多的干预。

就整体哲学思想而言,与老子思想相对的应该是韩非子的法家思想,但就世界观而言,韩非子的老师荀子的思想与老子的差别更为明显。“制天命而用之”,荀子的“人定胜天”代表着荀子对于“天人关系”的思考,强调人可以通过主观能动性去掌握自然的运行规律,从而掌握自己的命运。

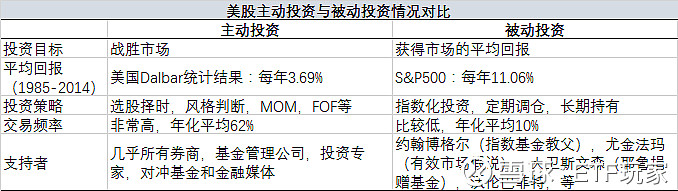

其实我们可以发现,大多数人的投资哲学也被这两种思想所影响。一类人“无为而治”,满足于市场的回报,另一类人“制天命而用之”,目标是要战胜市场。我们将第一类人定义为被动投资者,对于被动投资者来说,通过长期持有指数化产品,从而获得一个市场的平均收益(Beta收益)。第二类人是主动投资者,通过判断市场择时主动选股,期望得到一个超越市场基准的收益(Alpha收益)。

为何指数化投资是一种“无为而治”投资理念呢?因为相对于寻找超额收益的主动投资者来说,被动投资者不需要频繁的交易,不需要过多的细分研究,不需要太过精细的择时选股,你需要做的就是在你心理预期较低的点位,挑选合适的指数,然后长期持有,然后把剩下的一切都交给市场。和老庄思想一样,被动投资者相信也相信“道”,“道”是顺应市场,相信市场的规律。

那么“道”又是从何而来的?“道”是否是有效的?为什么“道”是有效的?

被动投资的历史起源

“道”来源于主动投资的不断发展,是主动投资方式的进化。对于主动投资的悠久历史来说,被动投资的历史就逊色的多了。1608年,荷兰建立了世界上第一个证券交易所,主动投资理念就已应用在其中,当时人们已经可以通过交易所对上市的股票和债券进行择时和选股。然而,直到1884年,Charles Dow才编制了世界上第一条指数——道琼斯工业平均指数。没有指数就没有被动投资的理念的诞生,我们可以这么说,传统的指数化投资就是被动投资。

指数投资是一个经典的“学界”影响“业界”的案例,被动投资的诞生来源于金融学领域的学术成果:马科维茨的投资组合理论,夏普的资本资产定价模型(CAPM)和尤金法玛的有效市场假说,这三大金融学成果是指数化投资的理论基础。从上述理论成果中我们可以得出结论:在有效的市场中,股价的变动已经反映了市场上所蕴含的信息,没什么人能够系统的战胜市场;然而通过分散化投资降低风险,减少调仓和交易成本支出是最有效的获得上市公司收益的方法。

十多年以后理论成果终于有了实践尝试。1971年7月1日,富国银行金融分析部(BGI的前身)构建了第一只指数基金,总规模为600万美元。这一个小小的尝试,在后来的40年间彻底的改变了华尔街。截至2018年5月31日,全球仅ETP产品的规模就达到了4.99万亿美元。

被动投资的现状

经过了四十余年的发展,被动投资大“道”已成。

在学界理论不断的丰富和完善过程中,被动投资之道在不断地被延伸和证实。在指数化产品刚刚问世时,市场上对于这新兴事物并不是广泛认同。然而,80-90年代的大牛市为指数化投资提供了千载难逢的发展机遇。在83-89年这7年间,平均只有33%的大盘主动基金经理收益超过S&P500;在94-98年的5年间,这个比例仅仅为19%。美国Vanguard公司的一项研究,以2014年12月31日为基准日,我们发现10年以内的主动投资经理有超过50%的比例跑输基准,其中位数跑赢基准为-0.67%。对于有15年以上业绩的主动基金而言,跑赢比率勉强在50%左右,但在进行了“幸存者偏差”调整以后,跑赢的比例不到20%。

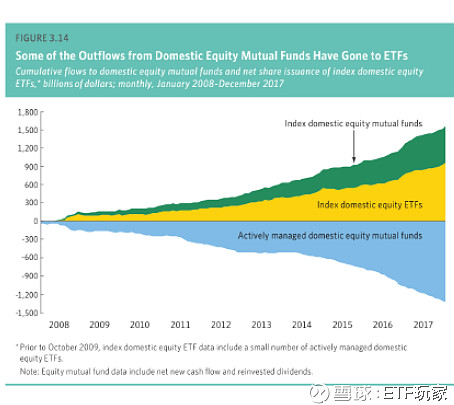

从规模上讲,被动投资在不断蚕食主动投资的市场份额。

上图节选自2016年的《全球指数投资报告》,当中描述的是2007年至2016年,美国指数基金和ETF净流入为1.6万亿美元,而同期股票类主动管理型公募基金净流出1.3万亿美元;再细分被动投资内部,我们还可以发现ETF资金流入增速远大于指数基金的资金流入增速。

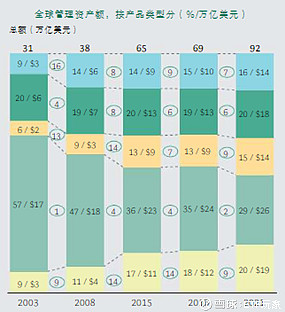

在波士顿咨询公司(BCG)发布的2017年全球资产报告上,我们可以从图中看出,主动型产品向被动型产品流动的态势在以美国为首的发达国家愈加明显。我们可以得出这样的结论,指数投资理念的接受程度随着市场的有效性提高而不断的提高,未来是属于指数投资的。

被动投资与主动投资

至于被动投资在长期能够战胜主动投资的原因,其实前文已经有所提及,我将在这一章节稍作总结。

主动投资的超额收益是一个零和游戏。我们可以把市场上所有的投资者当成一个整体,剔除所有的被动投资者以后,所余下的主动投资者的平均收益应该是等于市场的平均回报。所以每一个战胜市场的主动投资者都是踩着不止一个的跑输市场的主动投资者爬上去的。A股散户里经常流传的“七成输,一成平,两成赢”是有一定道理的,同样是在一个市场里,作为散户凭什么认为自己可以战胜手握你上百倍资金的对市场有充分认识的经验丰富的专业投资人呢?这也是为什么A股机构投资者业绩会比市场平均水平好很多,因为散户比重高,韭菜多。而在发达市场,几乎都是机构投资者在博弈,失去了个人投资者作为交易对手,其投资业绩分化度会下降,超额收益获取的能力也逐渐平庸。

在考虑了费用以后,主动投资的超额收益是一个负和游戏。被动投资跟踪指数,并不会频繁的调仓,相对交易费用也很小。而主动投资者需要频繁的交易,一方面会致使他们产生更高的交易佣金,另一方面,如果为了迅速的完成大宗交易,他们不得不付出比较高的市场冲击成本。

被动投资搭了主动投资的便车。主动管理的投资人每年要花费大量的经费用于证券市场的研究,这种研究在一定程度上提高了市场的有效性。被动投资基于主动投资的市场研究成果把一篮子股票编制成指数,在主动投资纠正了市场的非理性情况下,整个市场更向被动投资有效的方向走。美国市场指数发展最快并且广泛得到投资者的认可,也是因为美国市场作为成熟市场代表有效性较强,错误定价的证券较少,套利机会不多。投资者更倾向于获得整体市场的收益。而对于年轻中国市场,主动投资也正在经历一个产能出清的过程,这也就是被动投资的发展机会。

被动投资比较难以受到投资者情绪影响。行为金融学在21世纪以来受到极大重视的原因是,只要人是市场的主要参与者,市场一定不会是完全理性的。主动投资者往往因为受情绪的影响而做出很多错误的投资决定。“追涨杀跌”其实是最简单的例子,投资者在市场低迷的时候往往会恐惧,在市场上涨的时候往往会过于自信。这也是为什么会出现“低波动率异像”的原因,投资者愿意给予高波动的股票过高的估值,尽管这是一个非理性的行为。

指数投资与被动投资

很多文章把指数投资和被动投资划上等号,其实这是不对的。传统的被动投资等同于指数投资,但是随着指数投资的不断发展,现在已经进入了主动和被动混合的模糊地带。

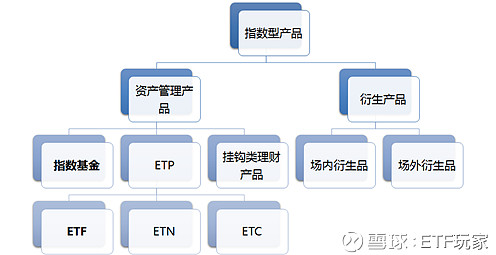

我们先看看指数投资的产品分类:

目前从国内的情况来说,主要以指数基金、ETF和ETP产品为主。那么这三类产品有什么区别呢?从上图的分级中我们看到,指数基金和ETP是平级的,而ETP又可以分为ETF(股票)、ETN(票据)和ETC(商品)。我们可以这么理解,指数基金是一个老款的产品,ETP(ETF)是一个新款的产品。一个老款产品在性能上肯定不如新款产品,ETP(ETF)在资金利用效率,跟踪精度和费率等方面都优于指数基金的。那为什么市场上还会有很多指数基金产品?这个问题主要有两个解释:1. 历史遗留问题,产品发的比较早;2. 销售渠道问题,指数基金可以在银行渠道销售,银行的投资者教育程度相对较低,赚就赚这个信息不对称的钱。ETF绝对是指数投资的最高形式,所以请你记住这句话:只要能开户就买ETF(购买ETF需要股票账户)。

什么是ETF呢?ETF的英文是Exchange Trade Funds,翻译成交易型开放式指数基金,简单来说就是能在二级市场买卖的开放式基金。ETF按照跟踪指数的编制规则来配置不同权重的一篮子股票。那么怎么决定这个权重呢?

我们以第一条指数“道琼斯工业指数”为例来讲解一下指数编制规则的发展进程。一开始道指只包含11只股票,而且采用的是简单的算数加权方法进行计算(等权,给予每只股票相等的权重),1928年改成了价格加权(给予价格高的股票更大的权重)。道指现在是世界上仅有的通过价格加权方法编制的知名指数,其实道指的本意是想寻找规模较大并且具有行业代表性的股票,但是限于历史的局限性,那时对于市值的概念还不清晰,现在来说大部分的指数都是通过市值加权(给予市值大的股票更大的权重)的,诸如我们熟悉的标普500指数、纳斯达克100和沪深300等。

以市值加权的指数可以更好的反应市场整体的情况,以沪深300为例,它选取了沪深两市市值最大流动性最好的300只股票,占了沪深两市总市值的54%。给予市值大的股票高权重能够最大程度的提高流动性和投资容量。此外,规模越大的企业,企业经营成本越低,绩效越好,规模效应越明显。一个简单的逻辑,咱们是怎么定义行业龙头的?不就是大公司么?

“道”有所不同

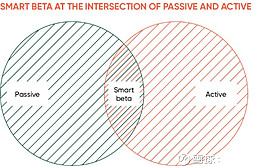

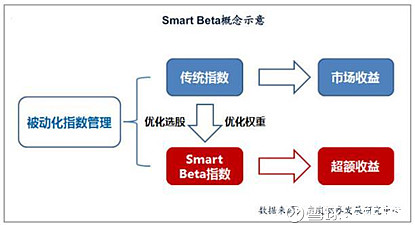

可以用来加权的,并不只是市值。随着指数投资不断发展,Smart Beta应运而生,它是主动与被动投资之外的第三种选择,改变了传统的市值加权的指数编制方式,通过基于某种确定的规则或算法优化证券组合权重分配,增加指数在某些风险因子上的暴露,预期在传统的指数投资基础之上获得相应的超额收益。市值加权,是第一代指数化投资的核心——市值Beta,即把风险暴露在市值上。什么叫做风险暴露呢?暴露的英文是Exposure,其实就是一种倾向,就是提取公司的某一类指标作为加权方式。我们拿企业的哪个特性作为权重,就是在哪个因子上进行了暴露。我来举个例子,沪深300是市值因子加权,就是说选取最大市值的股票作为成分股。上证红利是红利因子加权,就是说选取股息率最高的股票作为成分股。红利等Beta因子我们称之为Smart Beta(聪明贝塔),是第二代指数投资的核心——因子投资,目的是挖掘系统性风险溢价。常用的典型因子有规模(市值)、红利、价值、动量、质量和低波动等。Smart Beta,简而言之,代表的不是简单的被动投资,而是一种有思想、有个性的Beta投资策略。

上图中我们可以看到,Smart Beta处于主动(Alpha)和被动(Beta)之间,为什么说他有区别于传统的被动投资市值加权指数呢?因为他主动地在某些风险因子上进行了暴露,目的是捕获特定的风险溢价、获得风险调整带来的超额收益,比如红利因子我们是把更大的权重放到了股息率更高的股票上,在今年市场普遍下跌的环境当中,是所有宽基策略指数当中表现最好的。

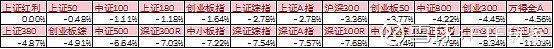

上表中的数据是截至2018年8月17日Wind里所有主要沪深指数今年的表现对比。一般来说我们都以沪深300指数作为业绩基准,到今年上证红利价格指数的收益已经超过沪深300指数3.36%,这还没有算上分红的情况(上证红利每年分红约4%)。然而不是所有的Smart Beta指数都能有超过业绩基准的收益,比如说今年大热的创业板50指数(以最近6个月的日均交易金额加权),在今年的市场环境下还跑输沪深300,所以编制指数选择合适的因子是十分重要的,不是所有因子都是Smart。

选择你的“道”

无论你是选择主动投资还是被动投资,你都是对的。

被动投资理念其实很早就被引入到国内,第一只ETF早在2004年就已经问世,然而这十多年的发展到底如何呢?目前来说国内市场共运行股票型ETF产品140只左右,总管理规模约2500亿元,占A股市值的比例不到0.4%,同期美国市场股票ETF占市场市值的8.6%。可谓是有相当大的发展空间啊!

为什么会出现这种情况呢?我们在这就不说投资者教育的问题了,A股市场的有效性不高,牛短熊长,监管规范程度有待提高等等都是原因。但是我们要看到一个信号,今年一系列加快资本市场对外开放的操作(如纳入MSCI),也预示着A股会向国际市场加快靠拢,指数投资会越来越有效。

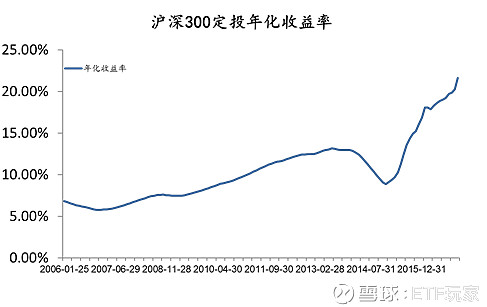

对于散户来说,指数投资方式绝对是最适合的。下图为以价格指数算(没有计入分红,沪深300每年分红还有个差不多2%)在从2005年底到2017年底,不同的时间点定投沪深300ETF的收益率情况。我们可以看到从2005年底开始定投沪深500的年化收益率可达7%,从16开始年化收益率在20%以上。

选择一个好的宽基指数等风来,风来了赚的多,即便跌也不会踩雷暴跌。觉得有自己的想法的,选择和市场风格相契合的Smart Beta ETF,时机选对比主动基金都好,然而ETF管理费只收主动基金的三分之一。

最后,你是否还为不知道情人节送什么礼物为好而发愁?

偷偷告诉大家一个可以当情人节礼物的ETF(至少一年能用四次)既温暖又酷炫

——华泰柏瑞MSCI国际通ETF,代码:512520(我要爱,我爱你)~~~~![]()