作者:陈峰

前段时间,“娃哈哈集团宗庆后涉嫌原始股骗局”之事,又闹得沸沸扬扬。虽然娃哈哈紧跟着就发文澄清,表示自己跟这事没关系。但记者的几位朋友提及此事仍然纷纷笑称娃哈哈“又”被骗了。

是的,“又”。

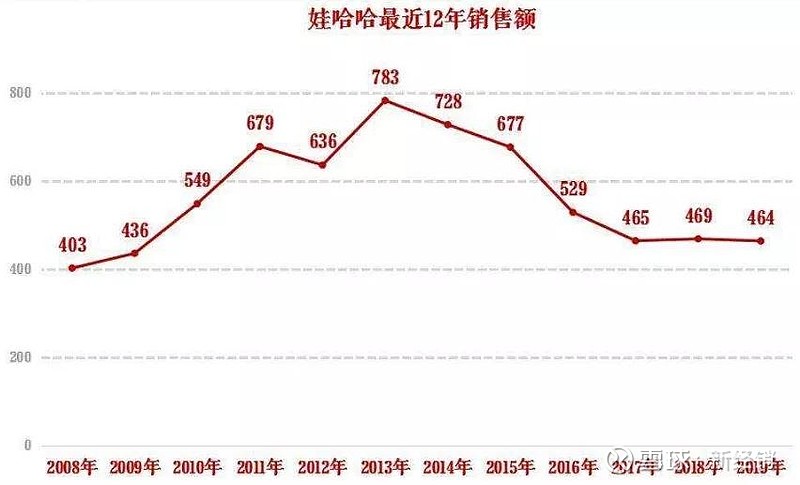

虽然近几年娃哈哈业绩增长乏力,但体量摆在那,2019年464亿的营收仍然能抵上近两个农夫山泉。然而却不知为何,娃哈哈这艘“巨舰”屡屡的被卷入一些“骗局”之中。究竟是怎么一回事?娃哈哈屡屡被“骗”的原因究竟是什么?

-01-

多次被骗,不爱惜“羽毛”的娃哈哈

关于“宗庆后涉嫌原始股骗局”,娃哈哈对外声明称,涉案的微达公司只是借用自己品牌的某公司旗下子公司,跟自己没啥太大关系,现在跟这家公司也终止合作了。

那事件始末究竟如何呢?

原来,今年6月17日,宗庆后出席了这个微达公司的年会。会上,宗庆后宣布娃哈哈与微达共同推出一款产品叫娃哈哈金花秘宝......这名字,你们自己品。随后,宗老爷子与微达公司创始人的合影,就上了微达公司的招商宣传海报。

而微达公司本身是干什么的?

据了解,微达公司带头人瞿铭一曾因传销被抓,他深谙会员的心理,制定了一套会员加盟、拉下线的销售制度,发展会员达3万多人。随后祭出大招——宣布微达公司在香港并购上市,并向员工兜售原始股,还拿着和宗庆后的合影去忽悠人。这才有了“宗庆后涉嫌原始股骗局”一说。

那为什么要说娃哈哈又被骗了呢?因为娃哈哈被利用并不是一次两次了。

与“原始股”事件类似的,还有“天眼晶睛”微商事件、“妙眠”事件、哈多多电商平台事件等等。这些产品或平台,无论是用什么方式坑消费者和代理商,与娃哈哈的合作模式都极为类似:品牌方只提供品牌许可,对于具体的产品和运营并不参与。

虽说有些事件从法律角度看起来,的确追究不到娃哈哈的责任,但被这些打着“娃哈哈”旗号的产品和公司被骗的受害者,必然是要算到娃哈哈头上的。即便没有因此承担什么法律层面的后果,但对娃哈哈这个品牌来说,无疑是极大的损伤。

这样的事件接连出现,实际上要避免也并非太难,不滥用授权严格监管,甚至不再授权即可,但娃哈哈为何不尽量避免呢?无非还是利益罢了。

娃哈哈将品牌出借的好处是,如果被授权方做得好,娃哈哈可以接手,如果做得不好,至少也能赚个商标使用费用。但还有一种情况,就是像出现上述的案例中那样,别人以“娃哈哈”之名为自己牟利,反而坑了“娃哈哈”这个品牌。

-02-

急于“借壳上市”?宗庆后之女“操盘”失败

如果说前几次,给娃哈哈带来的更多的还是品牌名誉上的损失。那么之后宗庆后之女宗馥莉收购“中国糖果”失败的事件,那就是更直接的损失了。

成立于2000年4月份的中国糖果,2015年11月11日在香港创业板上市。公司主营业务为生产糖果产品,然而上市后连年公司均处于亏损状态,股价也一跌再跌。

2017年,或许是为了证明自己,也为了让娃哈哈走上更为“开放”的道路,宗馥莉看中了中国糖果这个“壳”,于是其控股的恒枫资本对中国糖果发出要约收购。

随后中国糖果股价从0.162港元/股,最高涨至0.94港元/股(2017年5月18日),最大涨幅为达到480%。但这次收购未能顺利完成。

2017年7月13日中国糖果发布公告称要约人恒枫资本未达到收购公司全数股份的相关条件,要约失效,且要约不会延期或修改。正式宣告了宗馥莉的失败。

有机构分析发现,中国糖果的大股东在宗馥莉收购前,曾多次减持、配售新股,名义上是业务发展所需,实际上是低价获得更多筹码;最后,放出宗馥莉收购的消息股价直线拉升后,所有不足5%的持股人都可立即高位套现。

也就是说,整个收购案就是一个为宗馥莉,或者说为娃哈哈设计的高价套现的局。据传此次宗馥莉损失高达5亿。受伤的不仅仅是娃哈哈,还有无数的散户股民,至此娃哈哈再受一次“大骗”。

事件之后,娃哈哈的上市暂时是没可能了。宗馥莉也因此备受质疑,外界不少人认为娃哈哈除宗庆后本人之外,人才凋零,无人可撑起娃哈哈的“场子”。

-03-

“外忧”,娃哈哈急了?

回顾这些事件可以看到,无论是涉足微商、电商还是收购“上市”,娃哈哈视乎都有些“急了”,这才结果导致自己落套。究其原因,或许还是跟娃哈哈近几年业绩受困,找不到增长突破的口子有关。

在市场变革加剧、消费需求不断更新的今天,食品饮料行业新品崛起很快,娃哈哈正在面临前后夹击。元気森林有多款爆品,老对头农夫、统一也有水溶C100、东方茶树、小茗同学等产品在年轻人群口碑也相当不错。

唯独娃哈哈,虽然也推出了不少新产品,但却始终没有真正能站出来的新品,而娃哈哈的主力产品仍然是娃哈哈矿泉水,营养快线、AD钙奶等,这些老产品在激烈的市场竞争中也早就占不到一丝便宜了。

从业绩来看,2013年娃哈哈销售额达到783亿元的顶峰之后,业绩一路下滑至2019年的464亿元。虽然这个体量仍然十分庞大,仍然是食品饮料行业的一艘巨舰航母,但所有人都能看得出来娃哈哈的疲态。

正因如此,娃哈哈急于破局,这才有了各种尝试,入局微商,打情怀牌开奶茶店,“接班人”折腾上市等等。这些动作方向本没有错,打破僵局必然要尝试多元化的方式、路径,但问题在于,过于草率和急迫了。

几次合作产品被诟病,被骂“骗子”的事件中,娃哈哈只是商标授权的合作,完全不管具体操作和管理,给人的感觉就是娃哈哈越来越不把这个品牌当回事儿了。这样下去,对于娃哈哈最宝贵的“品牌资产”是一种不可挽回的损失。

而且屡次出现这样的局面,随便设个局,就能扯大旗赚的盆满钵满,那些投机分子怎么能不盯上娃哈哈这颗“摇钱树”呢?毕竟所有人都知道“娃哈哈好骗”。

-04-

“内患”,组织结构症结

主业颓势、多元化折戟,究其原因有外部市场的变化,也有内部管理症结。

首先,就组织架构而言,娃哈哈的组织机制其实在业内名气不比其赖以成名的“联销体”弱。具体来说,就是高度扁平化,有多扁平?

一个总经理、三个副总及各业务部门就构成了整个娃哈哈的管理组织。项目决策最多通过三层:普通员工上报部门负责人,部门负责人再上报给副总,副总最后报给宗庆后。过去很长一段时间里,娃哈哈的组织结构更扁平,甚至连分管下面各业务部门的副总都没有。

这样的组织机制优势很明显:一是组织上下信息流动路径短,领导者可以快速获取真实信息,促进决策的及时性和准确性;二是集中指挥,保持整个企业上下的方向高度一致,人、财、物、产、供、销等关键要素的调动更加迅速,;三是预算和风险的把控,一切都在高层的掌握之中。

只要宗庆后自己能够忙得过来,这个模式的效率毋庸置疑。但换句话说,这一切是基于宗庆后高度敬业的性格和习惯担当“大家长”责任,并能够做出正确决策的前提下的,一旦宗庆后退居二线,或者作出了错误的决策,谁能站出来?

当然,兼任董事长和总经理职位的宗庆后,在业内是出了名的“拼命三郎”,事必躬亲是很多行业老人给他的标签,这也是娃哈哈成功的重要因素。

宗庆后事无巨细的自己把关,一步步将娃哈哈带到今天这个规模,虽然很令人钦佩,但随着娃哈哈的快速发展,对于一个数百亿销售规模的企业,这样的组织机制明显并非最佳。一个人的精力毕竟有限,他无法继续在如此庞大的帝国中继续保持以往的高效率、高质量。

别忘了,宗庆后是一位已经75岁的老人了,即便他的身体还硬朗,但他的思维真的还能跟上这个时代大变局吗?

此外,宗庆后的“亲力亲为”到今天,已经给娃哈哈的发展造成了一定不利影响了。

曾做过宗庆后秘书的罗建幸表示,宗庆后所有事情亲力亲为,导致娃哈哈缺乏人才优势。“娃哈哈所有的公司决定都是由宗庆后一个人拍板,没有人敢提建议,也没人敢顶撞宗庆后,包括宗庆后的女儿宗馥莉。”

甚至有传言超过3000元的业务他都要亲自过目,整个企业由他一个人把关。宗庆后“独断”的管理模式,没能建立起完整的人才梯队,并且市场维度过度依赖传统的销售渠道。

或许正因如此,宗馥莉才会急于证明自己结果落套被骗。而在宗馥莉“收购中国糖果”事件中,如果能有足够专业的团队、有经验的人士在身后支持,结果又是否会不一样呢?

另外,宗庆后曾直言自己不能退休,要不然活着就没意思了。其原话是“我想我这个人不能退休,如果退休的话,人活着就没意思了。”而且即便要退居二线,宗庆后也说了:“全部退休可能也不太现实,我想后面我要退居二线,让他们在前面干,我在后面看着,要是出点偏差,纠纠偏。”

看来,“工作狂”宗庆后,仍然是放不下娃哈哈的。如果继续这样下去,娃哈哈,还要再被骗多少次呢?