二十多年前,一家对冲基金在华尔街横空出世,它只存活了五年,却成为迄今为止最有影响力的一家。这家基金汇聚了华尔街最顶尖的交易员、计算机专家、金融学教授、诺贝尔奖获得者和前财政部、美联储的高官。在基金的前4年,它实现了约40%的年均收益率的神迹。然而,却在1998年的短短几个月内,瞬间崩盘。这家基金让华尔街各大银行暴露在超过1万亿美元的违约风险之下。这一数目是毁灭级的,它相当于当时中国的国民生产总值。最后,不得不由美联储出面召集14家大银行组成的银团对其援救,以免1929年的大萧条重现。

它一度是华尔街最耀眼的明星,一个高不可攀的神话,却最终引发了华尔街历史上的一场大灾难。长期资本管理公司的兴衰,是资本市场有史以来最扣人心弦的案例,足以让所有投资者、基金管理者和监管者深思。

崛起-梦之队

1994年,因莫泽尔事件从所罗门兄弟公司离职的约翰·麦利威瑟创立了长期资本管理公司。约翰·麦利威瑟,被誉为能“点石成金”的华尔街债券套利之父,是一个工于心计、精于算计的“赌徒”。不管交易是赢还是输,麦利威瑟永远能保持着一张冷漠脸。他有一种常人所不具有的能力,使得他可以很好地控制大部分交易员都无法控制的两种情绪:贪婪和恐惧。正是在他负责的债券套利部门的引领下,所罗门兄弟公司才成为华尔街的债券之王。

(约翰·麦利威瑟John Meriwether)

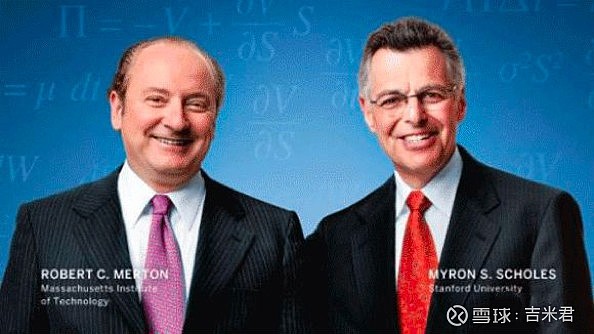

凭借在华尔街的声望,麦利威瑟聚集了一批精英加盟:他的老部下前所罗门兄弟公司债券交易主管和王牌交易员们——艾里克·罗森菲尔德、维克多·哈吉哈尼、格里高利·霍金斯、劳伦斯·希利布兰德;1997年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿和马尔隆·斯科尔斯,他们因取得了一个“牛顿式”的开创性成果——期权定价公式(布莱克-斯科尔斯期权定价模型)而获奖;还有前美国财政部副部长兼美联储副主席戴维·马林斯,曾被视为格林斯潘的继任者。这是一个云集了债券套利鼻祖、学术界泰斗和美联储二号人物的“梦幻组合”,是一支号称“每平方英寸智商高于地球上任何其他地方”的梦之队。

(1997年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿和马尔隆·斯科尔斯)

梦幻般的业绩

如此梦幻的阵容让长期资本管理公司一成立,便成为华尔街的明星。尽管他们的募资标准高得盛气凌人——除每年对资产提取2个百分点的管理费外,还要提取高达利润25%的提成,且投资者被要求3年内不得撤资。但他们还是毫不费力地说服80名原始投资者每人至少拿出1000万美元。

比起创始人,投资者的来头也毫不逊色。前贝尔斯登董事长詹姆斯·凯恩、耐克创始人菲尔·奈特、好莱坞著名经纪人迈克尔·欧维兹、麦肯锡多位合伙人、纽约石油巨头罗伯特·贝尔夫等等。除了个人投资者外,还有来自全球的机构投资者,有美林证券、纽约大陆保险公司、总统人寿保险公司、瑞士联合银行、德雷斯顿银行、新加坡政府投资公司、日本住友银行、台湾银行、泰国盘谷银行、科威特政府养老基金等等,更令人称奇的是还有意大利中央银行的外汇局和一些著名的大学。约翰·麦利威瑟和他的合伙人也在其中投入了1.46亿美元,最后,长期资本管理公司总共募集到12.5亿美元,这创下了当时的历史最高记录。

长期资本管理公司以12.5亿美元的净资产起步,到了1997年末,其净资产达到了48亿美元。1994-1997年每年的投资回报率为:28.5%,42.8%,40.8%和17%,这还是扣除了管理费和高昂的提成之后的数字。如果我们补回管理费和利润提成,基金的初始回报为:40.82%,60.2%,57.55%和25.17%。这是一串多么令人震惊的数字。更令人称奇的是,基金只有个别月出现了不到1%的亏损,其他月份都实现了盈利,它稳的就像一颗恒星。

把华尔街踩在脚下

长期资本管理公司取得的耀眼业绩,让它成为了华尔街的翘楚。人们不知道他们是如何做到这一切的,因为这伙人从不对外透露任何信息,他们讳莫如深、守口如瓶,甚至对基金的投资者也遮遮掩掩。他们在运作上也非常隐秘,一笔交易会分散在各投行间,这使得任何自营席位都难以获得太多信息。而对给他们贷款的银行,他们竟然也不愿讲清他们的投资策略,以至于银行都感到很难与他们合作。

合伙人有时候会在必须参加的聚会上对模型和经济做一点泛泛而谈,其他时候则三缄其口。合伙人甚至花大钱将他们曾登在《商业周刊》上的照片购回,让自己彻底从媒体的视野中消失。不过,Who cares,谁在乎呢,反正他们能赚钱,投资者只知道高额利润会如期而至,从不缺席也从不迟到。

长期资本管理公司的基金份额一份难求,以至于有人愿意以超过10%的溢价来购买基金的原始份额。华尔街的各大银行:美林、高盛、JP摩根、大通曼哈顿、雷曼兄弟等都希望与其合作,甚至都同意长期资本管理公司提出的不平等条约——贷款无需保证金。

在开始与任何一家银行打交道时,长期资本管理公司的合伙人就会对这家新银行的人说:“如果我给你们保证金,那我们就要给所有银行保证金。”于是,他们就理所当然地谁都不给了。这真是个好办法。在如日中天之时,这帮合伙人是那样的牛气冲天、不可一世,整个华尔街都在他们的脚下。

赚钱秘诀

那么,他们的赚钱秘诀到底是什么呢?其实并没有像大家猜的那样高深莫测,他们在做的与其他对冲基金在做的差别不大,只不过他们算得更细胆也更大。那个时候,正值计算机兴起的年代,通过高速计算机运算金融数据来做投资是样新事物,量化投资开始野蛮生长。长期资本管理公司的这些精英,个个都是数学的好手,对于精通数学的人而言,债券具有天然的吸引力,因为决定债券价格的许多因素都是可以量化的,其中有两个因素起决定性作用。

一是,债券本身的息率。如果你今天只能以3%的利率拆借出去,那么你一定愿意多付一点溢价来购买能取得6%息率的债券。问题在于你愿意付多少溢价。这取决于债券的到期时间、还本付息的时间、你对债券到期时期的利率预期,以及发行人附加的形形色色的发行条款。

二是,发行人违约的风险。这或许不是一个可以量化的因素,但却是一个可以比较的因素。比如说,阿里巴巴发行的债券风险比较小,但是和国库券相比,风险就大多了;永辉超市的债券风险又要比阿里巴巴的大许多;而拼多多的债券风险又要比永辉超市的大许多。因此,要把钱借给拼多多,投资者就会要求比国库券高很多的利率。同样的,如果要他们把钱借给巴西,给他们的利率一定要比借给日本的高。所以,债券交易的核心是决定债券利率究竟需要高多少,而其重点则在于债券交易带来的利差。风险越大的债券,与国库券比,差额越大;而同一种债券,由于长期不确定性更多,则一般会比短期的债券利率更高,时间越长,差额越大。

以上两条就是债券交易的全部要义。这些要素,主导着全世界所有债券的不同收益率和利差水平,它们就像宗教教义一般,不容置疑。对于长期资本管理公司的合伙人来说,债券,就是他们天生的绝配。他们以不同市场证券间不合理的价差一定会缩小为原则,通过计算机模型,来发现不合理定价的债券。他们不是单边做多或做空,而是通过对冲的方式,做多低价、做空高价,赌的是利差的缩小。

举个例子,长期资本管理公司敏锐的观察到,30年国库券利差出现异常扩大。1993年3月发行的30年期国库券收益率是7.36%,但到了8月期,收益率却跌到了7.24%,也就是跌了12个基点。按道理来说,政府不会为29年半后到期的债券比30年后到期的债券多付一分钱。其原因只是许多机构只想持有流动性高的资产,因此愿意为“当期债券”支付更高的价格溢价,把“非当期债券”低价甩卖,长期资本管理公司就对冲这两种债券,因为这两种债券的利差一般会在几个月后趋于一致。这种交易被他们称为“扣合交易”。

在计算机模型的加持下,长期资本管理公司的这类交易具有很大的确定性。问题是,为什么别人没做?唯一的解释是,12个基点的变动实在太小了。即使这一价差能在几个月后缩小2/3,你做1000万元这样的交易,只能赚10万元,也就是说几个月的利润只有1%。但是如果你使用财务杠杆的话,这些看不上眼的利差就会成千上百地放大。

长期资本管理公司的如意算盘就是这么打的。他们买了10亿美元的“非当期债券”,卖出10亿美元的“当期债券”。这种对冲交易还有一个更动人的地方,长期管理公司可以把买来的债券抵押给其他机构,然后融回10亿美元。换句话说,长期资本管理公司可以不动用一分一厘,就做了笔20亿美元的生意。

长期资本管理公司,就是采用这种模式,根据计算机模型发出的指令来发现不正常的利差,利用银行借来的钱为杠杆,放大微小的利润。虽然长期资本管理公司的收益高得吓人,但实际上,它的总资产收益率是很低的。比如1995年,长期资本管理公司的总资产收益率不过2.45%,但是通过28倍的财务杠杆,获得了42.8%的净资产收益率。换句话说,只用自有资金的话,它的收益是相当惨淡的。从这个意义上来讲,长期资本管理公司更像是一家资金中介,或者说是一家新型的银行。

阿喀琉斯之踵

高风险,高收益,这个常识,路人皆知,但到了长期资本管理公司这里,却成了低风险,高收益。不管你信不信,反正合伙人自己信了。按他们自己的话来说,由于他们的手笔越来越大,策略越来越多样化,市场也扩展到全球,交易品种也不再局限于债券,模型也越来越精准。因此,即使他们的财务杠杆较高,但从整体来看,这些交易同时出现崩溃的可能性几乎是不存在的,就像保险公司,永远也不可能想象,会发生所有客户同时来索赔的情况一样。

分散投资,就是长期资本管理公司应对高杠杆风险的对策。那么,这个方法真的可行吗?从理论上看,这个方法是切实可行的。但问题是,现实的世界并不像理论上的那样。

置身于格林威治富丽堂皇的玻璃幕墙的交易大厅的教授们浑然忘了一个常识:现场的交易员都是活生生的人,他们不是数学家、逻辑学家,更不是计算机,不会总是按理性出牌的。他们掠夺成性,赌性极强,而且还十分善于自保。他们为贪婪和恐惧所驱使,就像羊群一样盲目跟随,他们的心态会很快发生变化,变化的幅度也会很大,追涨杀跌并不只是散户的专长。一句话,教授们全然忽视了一个非常关键的因素——人性因素。

此外,还有一个问题,这些教授们太专注于自己的领域,以至于他们对分散的定义或许过于狭窄了。其实,从广义上来讲,不同的证券原本可以是毫无关联的,但一旦被同一个投资者所拥有,这些证券就会在某些艰难时刻被连成一体,而且当不同国家的金融战士都持有相同的证券品种时,国家的疆界就会消失。因此,对分散投资获取安全的理念,亦即长期资本管理公司进行证券投资的安全基础,实在应该进行更深入的思考。

升如火箭坠如陨石

上帝对长期资本管理公司还是很眷顾的,当它成立的时候,全球经济处于上升通道,市场一片欣欣向荣,它很容易地募集到了资金,并且连续大捷。尤其是在95、96年,长期资本管理公司沽空的德国债券,做多意大利、丹麦、希腊债券,因为模型显示随着欧元的启动,德国与这些国家的债券利差将缩小,结果市场表现与模型推演的完全一致,长期资本管理公司这两年赚得盆满钵满。

时间来到了1998年,随着越来越多的对冲基金进入债券套利的行业,以及市场行情的火热,投资者的乐观情绪日益高涨,各种债券的利差越来越小,赚钱的空间被压缩了。长期资本管理公司的合伙人忧心忡忡,在当时而言自然不是担心亏损,而是他们擅长投资的方向越来越难赚钱了。他们开始进军更多的市场,如巴西和俄罗斯的债券市场、丹麦的不动产抵押债券市场。但是日益庞大的资产和野心,让他们再也不满足于仅在债券市场称王,道琼斯指数的连续新高,吸引着他们进军股票市场。

他们放弃了自己的金字招牌——债券对冲套利,开始豪赌股票的风险套利、价格波动幅度、股票期权、股票,他们甚至还做空了巴菲特的伯克希尔·哈撒韦,难道是因为股神对他们引以为傲的模型不屑一顾,一心只买普通股?

当长期资本管理公司介入他们从未尝试过的风险套利领域时,行业内的专家丹尼尔·提舒指出,“唯一的麻烦在于,如果你在政府公债上犯错的话,利差水平可能只出现一个或半个基点的变化。但如果你在风险套利交易上犯错的话,你的资产就可能输掉一半。”对此,合伙人斯科尔斯十分沮丧,他表示,长期资本管理公司应该回归他们自己的模型,他们在股票市场上毫无优势可言。而对于在希腊的投资,王牌交易员维克多·哈吉哈尼则在投资会议上大发雷霆,他认为公司怎么能对这样的经济抱有信心。

约翰·麦利威瑟没法收缩战线,他必需给日益庞大的资金寻找出路。1998年4月,他们的资产总额已经达到了1340亿美元,财务杠杆达到30倍,他们在美国和欧洲市场每一个百分点的波动上就有4000万美元的押注。

所谓盛极而衰,5月,亚洲金融危机再度爆发,人们纷纷开始抛弃新兴市场的债券,买入更为安全的美国国库券,债券利差开始扩大。这与长期资本管理公司的模型预测相反,合伙人认为这种不合理的情况不会持续下去。但这仅仅是个开始,所有投机者的下一个目标都很清楚,那就是俄罗斯。5月底,俄罗斯央行决定将银行利率提高3倍,以阻止资金外流。当时,俄罗斯的金融体系实际上已经接近土崩瓦解。债券利差越来越大,这与长期资本管理公司所下的重注背离地越来越远。

(亚洲金融危机时的人们)

6月,从俄罗斯传来的不祥声音越来越多,国际市场开始纷纷抛售俄罗斯债券。此时,美国经济也开始出现掉头向下的迹象,股市应声大跌。这意味着长期资本管理公司的又一重仓——价格波动幅度开始上升,不巧,这又与计算机模型预测的背离了。6月,基金亏损了10%,整个上半年,公司亏损了14%,这是基金首次出现连续性巨额亏损。

7月,市场动荡依旧,俄罗斯的金融阴影始终挥之不去,短期债券收益率飙升到了令人咂舌的120%的极高水平,这说明,市场认为,俄罗斯违约的概率越来越大了。但长期资本管理公司的教授们却认为,作为一个核大国,俄罗斯是不会违约的,如果违约,模型一定能事先给出预警。不知道是因为他们真的这么自信,还是因为受到他们自己的持仓影响——他们从高盛手中接下了大量的俄罗斯债券。

8月,俄罗斯债券市场继续大跌,传闻华尔街各大银行和对冲基金都在抛售俄罗斯债券。与此同时,无论是欧洲、亚洲还是拉丁美洲,全球市场都陷入沉重的抛压之下。13日,俄罗斯宣布对卢布控制、股市休市。尽管俄罗斯政府一再表示卢布不会贬值,但全世界都预测卢布会贬值。在这危急关头,俄罗斯政府却拒绝国际货币基金组织提出的改革方案,政府官员还照常休假,似乎问题会自己解决一样。对于在俄罗斯发生的事,根本不是长期资本管理公司的模型可以预测和解决的。

长期资本管理公司的合伙人依然信心十足,他们认为利差已经大到不能再大的地步,接下来的方向只能是缩小。他们继续买入更多的俄罗斯债券,市场抛多少他们接多少,直到没钱可用。当全世界都认为俄罗斯即将崩溃时,他们似乎确信俄罗斯即将走出困境。

现在,什么诺贝尔奖,什么大学教授,一切都无关紧要了,长期资本管理公司的专家们,已经再也不顾身份和面子了,他们开始赤膊上阵,开始了最后一搏。用长期资本管理公司的一位交易员的话来说:“公司开始直接赌多了,而且,一堵到底。”另一位交易员则沮丧地表示:“这哪里还有我们一贯做法的影子!”

8月17日,俄罗斯政府宣布,延期偿还所有所欠债务,并且不在海外市场上支撑卢布汇价。这意味着,他们决定放任卢布贬值,并且债务违约了,虽然他们之前一直保证这两种情况绝对不会发生!这简直是金融市场的一枚核弹,要知道在拉丁美洲债务危机最严重时,各国也没有抛弃自己的本币啊!消息一出,全球市场一片狼藉。全球货币基金组织和七国集团商量了半天,最终的决定却是袖手旁观!

于是,投资者从所有的市场上撤退。债券利差、价格波动幅度像脱缰的野马一样疯狂上升,而俄罗斯债券已一文不值,此时,在全世界所有的市场上,所有资产的价格变动方向,都和长期资本管理公司发生了背离。现在,长期资本管理公司的所有交易的相关系数都趋于“1”了,也就是说,长期资本管理公司所掷出的每一把骰子,都是“幺二”。这种情况是数学家没有预见到的,在他们看来,随机的市场分布应该是呈大数分布状态,绝不可能连续几把出现极端数据的,但事实却已摆在眼前。

(俄罗斯街头无家可归者)

此时,长期资本管理公司的合伙人才意识到危机来了,虽然他们还是认为是疯狂的市场造成了不合理的价格,而这种不合理的价格迟早会被修复的,但眼前的麻烦是他们的杠杆太高了,再亏下去就要爆仓了。他们想要平仓回笼资金,但问题是,在这紧急关头,市场的流动性已经枯竭了,根本没人接他们的货。

现在,他们每时每刻都在发生巨额亏损,亏损的额度每分钟以百万美元计!数学模型告诉他们,基金每天亏损的额度不会超过3500万美元,但在1998年8月的一天之内,他们就亏损了5.53亿美元!此时,他们的净资产已经亏到只剩15亿美元,而杠杆则超过了60倍。

合伙人们不得不寻求外部资金注入,可现在谁还有钱啊,他们向华尔街的各大机构求助,高盛表示可以考虑但是要求知道基金的资产组合,合伙人只能同意了。据说,高盛的人看了基金的资产组合,回去就把自营部门与长期资本管理公司相同的持仓全部卖了,抢先出局!而资金注入的事最终也失败了。华尔街的其他机构或多或少也都知道了一些内幕,纷纷抢跑。“如果你认为有哪个大客户会被迫出局的话,你应该做的第一件事就是,抢跑道抢先出局。”高盛公司驻伦敦的一名交易员说,“我们很清楚,底线在哪里,这不犯法。”

更令人意外的是,美国国际集团(AIG)、JP摩根和瑞士联合银行此时开始大举买入价格波动幅度交易合约。这种行为具有强烈的掠夺意味,华尔街古老的轧空游戏再度上演。这些成为了压倒骆驼的最后一根稻草,每家机构都只考虑自己的利益,最后造成了整个华尔街的灾难。

最终,长期资本管理公司濒临破产,它最后的杠杆高达100倍,也就是说再亏1%,它就完蛋了。当美林、高盛、JP摩根等几大银行真正看清基金的详细账目后,所有人都惊呆了。长期资本公司与华尔街每家银行都有巨额的资金合作,目前的资产依然超过1000亿美元,如果算上金融衍生工具交易的话,其所拥有的交易规模超过了10000亿美元!这个数额已经超过当时中国的GDP总量,相当于美国的GDP总量的1/9。

世界充满着因果循环,金融界也不例外。普遍来说,一位客户出现违约时,债权银行都会握有该客户所缴纳的保证金。但长期资本管理公司却经常不缴纳一分保证金。银行愿意在不缴纳保证金的情况下向长期资本管理公司提供大量融资,从而使长期资本管理公司能够毫无忌惮地大肆扩大财务杠杆。一旦长期资本管理公司倒闭,所有的债权银行将自食其果。

大而不能倒啊!美联储担心,任由长期资本管理公司倒闭的话,恐引发1929年那样的大萧条。最后,美联储出面召集14家银行组成银团,筹集了36.5亿美元接管了公司...至此,长期资本管理公司的大戏终于落下了帷幕,但它带给世人的震惊和反思却从未中断...

教训和反思

1、任何数学金融模型,都不可能做到永远正确,都会在某些时候失灵。模型越复杂、参数越多,出错的可能性越大。因为如果模型里只有两三个参数,那么你只需确保这两三个参数正确即可。如果有十几个参数,那么你就必须确保它们都正确,否则其中一个出错,结果就可能差十万八千里了。因此,那些看起来复杂、深奥、高端的模型,具有的隐含风险会更大。当你使用一个模型的时候,一定要了解这个模型的适用条件、缺陷所在。如果有人告诉你某个模型适合所有情境,那你一定要当心了。

2、投资市场上,没有常胜将军,任何人都会犯错,不管他是经济学家、财务专家、数学教授,还是什么策略之父、什么理论的发明者或者诺贝尔奖获得者。长期资本管理公司的失败,所有的合伙人都有责任。因此,投资者不应迷信任何人,要有独立思考的能力。

3、所有理论都是在理想条件下成立的,对于物理学、化学这些学科而言,现实的影响因素是可以预测、控制的。但对于经济学来说,现实的影响因素——人性,却是无法预测、无法控制的。经济学的理论在现实中的应用往往会发生扭曲变形,在某些时候失效。长期资本管理公司的专家教授们,正是用了过于理想化的眼光来看待这个疯狂的世界。

4、长期资本管理公司的赚钱秘诀是采用极高的财务杠杆,结果是成也杠杆、败也杠杆。“一般来说,成功的投资者总是先让自己能够避开百年不遇的特大洪水,但现在,人们却认为,这种想法已经过时了。”在谈到长期资本管理公司的情况时,塞斯·卡拉曼指出,以长期资本管理公司所利用的财务杠杆规模而言,只要犯一个错误,它的资本就会受到很大影响。而如果同时发生两个错误的话,后果不堪设想。

虽然利用财务杠杆可以助你赚得更多,但同样也能让你摔得更惨。但杠杆的问题并不在于它会让你亏得更快,而在于会让你爆仓。如今,全球市场联系越来越紧密,各种信息传播速度越来越快,市场波动越发频繁,黑天鹅越发常见。虽然很多时候只不过是人们的过度反应,但巨大的波动会让爆仓的风险显现。长期资本管理公司在危机时刻,对利差会缩小的判断其实是正确的,只不过它没能活到这一天。事后看,长期资本管理公司得撑上一年的时间才能盼来利差缩小的曙光。所以说,市场不合理的程度和持续时间有可能大大超乎人们的想象,而过高的杠杆会让你活不到市场变合理的时候。因而,价值投资者推崇的原则是不加杠杆,长期资金。

5、分散投资虽然是一个被很多人推崇的投资理念,但在实际运用中有两个隐含的陷阱。一是,分散投资只能针对个股的黑天鹅有效,如果遇上的是市场的黑天鹅,也是束手无策的。比如我们遇上的全新冠状病毒黑天鹅,除非你满仓医药股,否则不管咋样分散都是完蛋。二是,很多你以为的分散,其实并未分散,在某些时刻会连成一体。就像前面讲到的,不同的证券原本可以是毫无关联的,但一旦被同一个投资者所拥有,这些证券就会在某些艰难时刻被连成一体,而且当不同国家的金融战士都持有相同的证券品种时,国家的疆界就会消失。

长期资本管理公司的投资品质包括了债券、利差、股票、期货、期权、波动幅度、风险套利以及其他衍生品,投资区域更是遍布全球,但当金融风暴来临之时却无一幸免。华尔街的各大银行在套利业务中持有俄罗斯债券,在贷款业务中又给俄罗斯公司贷款,通过经纪业务贷款给长期资本管理公司再次和俄罗斯扯上关系。直到危机发生,华尔街的银行才发现他们涉水如此之深,到处都是窟窿。从很多例子中我们都可以发现,如今的社会是普遍联系的,要实现真正的分散几乎是不可能的,我们能做的只不过是一定程度上的分散。

6、尽管长期资本管理公司确实对风险非常关注,并且这些学者教授还是风险价值理论的先驱,但是,讽刺的是,他们依然管不好自己的风险。当危机发生之时,某家银行的管理者惊呼:“是这伙人教我们怎么量化风险的啊,他们是开创者啊,竟然管不好自己的风险!”难道这就是所谓的医者不能自医?其实,该基金在风险管理上存在的真正漏洞是,与银行用独立的风险经理对所有交易员进行监督不同,长期资本管理公司的合伙人都是自我监管的。

7、长期资本管理公司将其所蒙受的损失,归结为“在突然间丧失了流动性”。但“流动性”就像一个稻草人,只要市场出现跳水,投资者就一定会很无奈的发现,几乎不会有人在这个时候进场接盘。正像凯恩斯说的那样,对社会这样一个整体来说,其实根本没有什么“流动性”,认为市场有责任保持一定的流动性,或认为只要有卖就一定会有买的想法是错误的。想想我们经历过的股灾、熔断,流动性是很容易丧失的。对于长期资本管理公司的危机来说,其罪魁祸首不是别人,就是财务杠杆。如果你没有举债,你就不会被人强行平仓,也就不会破产,而这和“流动性”完全无关。

8、长期资本管理公司的成功来自于债券套利领域,但他们没能守在他们擅长的领域,进入了毫无优势可言的股票及其衍生品的市场,他们的策略也从对冲套利变成了纯粹的单边赌。巴菲特教导我们,人笨没关系,知道自己的能力圈大小就行。但长期资本管理公司这伙人太聪明了,他们认为自己无所不能,结果自然栽了。

长期资本管理公司的经历告诉我们,投资的市场上没有百战百胜的法宝,哪怕是交易大师、经济学家、数学教授、理论开创者、诺贝尔奖获得者等的合体,也会有被市场打败的一天。

其实,从他们对自己的一段评价就可看出端倪:“我们拥有全世界最顶尖的交易理论、模型,我们和金融学界、业界的世界顶尖领袖并肩同行,我们还拥有一流的情报和资讯,甚至我们就是最顶尖理论、模型的创造者,我们本身就是顶尖的领袖,我们讲一句话就会在市场上产生反应。”

是吗?失去对市场和自身局限性的敬畏终将一败涂地。这个如火箭般蹿升又如陨石般坠落的基金,用一个史诗般的兴衰故事与世人以警醒。

前人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

后记

长期资管破产后,大部分合伙人都离开公司,创办自己的对冲基金或金融机构。他们仿佛只是将公司破产看成就像做错一笔交易一样。

约翰·麦利威瑟后来创办JWM Partners。这家对冲基金在2008年金融危机中再次破产。然后他在2010年创办第三家公司,名为JM Advisors Management。这两家公司几乎采用了当初他在长期资管和所罗门所用的完全相同策略。

两位诺奖得主默顿和斯科尔斯离开公司后,也加入了各大机构充当顾问。值得一提的是,一年后斯科尔斯与另一合伙人黄奇辅成立了新公司Platinum Grove,继续对冲基金的业务,诺奖得主默顿不久后也加入出任顾问。三人决心东山再起,他们吸取了上次的教训,高度重视风险管理,把杠杆率降低到以前的十分之一,只赚过去十分之一的利润,希望换来持续的生意。在天才们的努力下,新的基金很快站稳脚跟,并在2007年达到约50亿美元的资产规模。但2008年次贷危机引发了金融海啸,几乎让他们重蹈覆辙。

完

参考文献:《拯救华尔街》罗杰·洛温斯坦