转载来源:新浪财经

全民焦虑的时代,财务自由成了很多人追求的终极目标,但是,拥有的财富越多,我们就会越幸福吗?

拥有的财富越多,人就会越幸福吗?

2016年,清华大学社科学院做了一份全国省份的幸福白皮书,哪个省最幸福?江西的幸福指数最高,有67,而我们所熟悉的北上广呢?北京才41,上海才46。所以,财富和幸福之间没有必然的关系。为什么?主要是因为我们生活在焦虑当中。

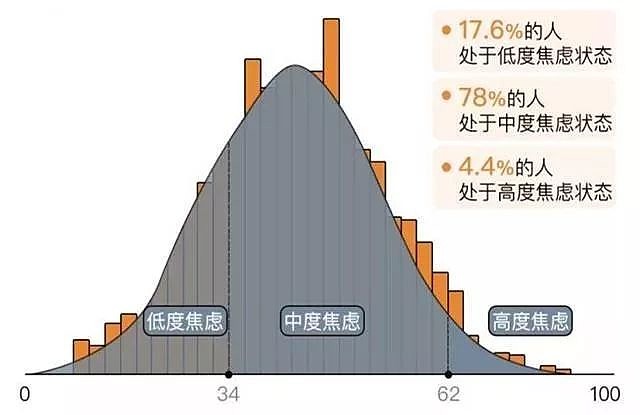

在平安财富宝发布的《2017国民财富焦虑报告》中可以看到,有中度和高度焦虑的人群,加起来超过了80%,在焦虑当中,显然我们不是那么幸福。

平安财富宝发布的《2017国民财富焦虑报告》

世界上有一群经济学家专门研究幸福指数,称之为幸福经济学,其中一位有代表性的学者,叫理查德·伊斯特林。他在1974年时曾经发表了一篇轰动世界的文章,他发现了一个非常难以解释的现象:富人通常比穷人幸福些(代表性事实),但是在不同的社会,随着时间流逝,当国家的收入提高时人们并不会随之感到更加幸福(时间序列事实)。我们把它称为伊斯特林悖论。

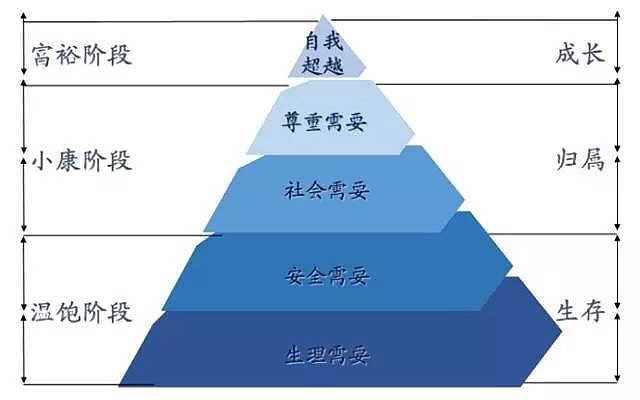

马斯洛需求理论

原因在于,我们的追求是动态的。在马斯洛需求理论中,我们的需求分成五个阶段,从生理需要到安全需要,到社会需要,到尊重需要,最后是自我超越。前两个是温饱阶段,中间是小康阶段,最上面是富裕阶段。我们现在已经从温饱到小康了,所以人的需求在改变。

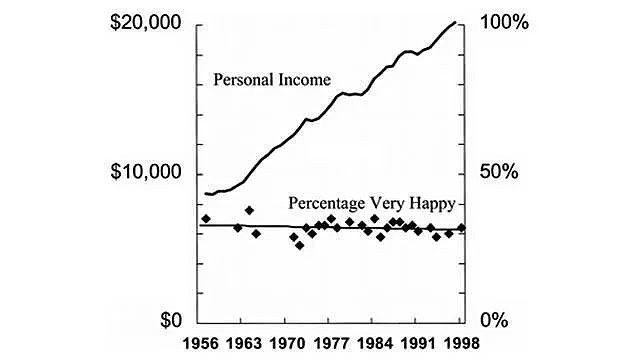

美国人均收入增长的同时,幸福人群的比例却没有变化

这是从1956年到1998年间,随时间变化,美国人均收入增长的同时,幸福人群的比例却没有变化,可以看作是伊斯特林悖论的数据化。

现在,虽然我们所拥有的物质财富是30年前父辈们的几倍几十倍,但我们的满足感和幸福感并没有提高太多。财富在放大富人优越感的同时,也加深了穷人的自卑感,从而破坏人与人之间的认同与信任,导致整个社会的幸福感缺乏。当人们追求的不是幸福,而是比别人更幸福时,快乐就要远离我们了。

我们在焦虑什么?在不断地跟隔壁老王家比较对不对?他走路的时候你骑自行车,你很幸福;他骑自行车的时候你骑摩托车,你很幸福;他骑摩托车的时候你开汽车,你很幸福;突然发现他开始开奔驰、宝马了,而你还在开破车,你就不幸福了。但是如果你比较30年前的自己,你已经很幸福了。

财富本应该为我们带来安宁和自由,带来超脱的独立和更多选择的权利。但财富又容易让人在追求它的过程中迷失原本的目的,当把追求财富凌驾在生活本身的意义之上时,人的心灵将被它绑架,似乎已拥有一切却更加焦躁饥渴。

那么,人的幸福感取决于什么?讲两个故事。一个是1988年时,美国哥伦比亚大学的哲学系博士生霍华德金森24岁,他毕业论文的课题是《人的幸福感取决于什么》,为了完成这一课题,他向市民随机派发了1万份问卷。问卷中,有详细的个人资料登记,还有五个选项:

A、非常幸福

B、幸福

C、一般

D、痛苦

E、非常痛苦

历时两个多月,他最终收回了5200余张有效问卷,经过统计,仅仅只有121人认为自己非常幸福。霍华德·金森对这121人做了详细的调查分析,他发现:这121人当中有50人是这座城市的成功人士,他们的幸福感主要来源于事业的成功;而另外的71人,有的是普通的家庭主妇,有的是卖菜的农民,有的是公司里的小职员,还有的甚至是领取救济金的流浪汉。这些职业平凡、生涯黯淡的人,为什么也会拥有如此高的幸福感呢?

通过与这些人的多次接触交流,霍华德金森发现,这些人虽然职业多样性格迥异,但是有一点是相同的,那就是他们都对物质没有太多的要求。他们平淡自守、安贫乐道,很能享受柴米油盐的寻常生活。这样的调查结果让霍华德·金森很受启发。于是,他得出了这样的论文总结——这个世界上有两种人最幸福:一种是淡泊宁静的平凡人;一种是功成名就的杰出者。

如果这个故事到这儿结束就没有惊喜。2009年,一个偶然的机会,霍华德·金森又翻出了当年的那篇毕业论文。他很好奇,当年那121名认为自己“非常幸福”的人现在怎么样呢?他们的幸福感还像当年那么强烈吗?

他把那121人的联系方式又找了出来,花费了三个月的时间,对他们又进行了一次问卷调查。调查结果反馈回来了。当年那71名平凡者,除了2人去世以外,共收回69份调查表。这些年来,这69人的生活虽然发生了许多变化,他们有的已经跻身于成功人士的行列;有的一直过着平凡的日子;也有的人由于疾病和意外,生活十分拮据。但是他们的选项都没变,仍然觉得自己“非常幸福”。

而那50名成功者的选项却发生了巨大的变化。仅有9人事业一帆风顺,仍然坚持着当年的选择——非常幸福;23人选择了“一般”;有16人因为事业受挫,或破产或降职,选择了“痛苦”;另有2人选择了“非常痛苦”。

看着这样的调查结果,霍华德·金森陷入了深思。两周后,他以《幸福的密码》为题在《华盛顿邮报》上发表了一篇论文,详细叙述了这两次问卷调查的过程与结果。他总结说:所有靠物质支撑的幸福感,都不能持久,都会随着物质的离去而离去。只有心灵的淡定宁静,继而产生的身心愉悦,才是幸福的真正源泉。

第二个故事发生在1938年,哈佛医学院开始跟踪两个群体的724个人的人生。一个是精英群体,哈佛学院的二年级学生,他们在二次世界大战中完成学业,大多数奔赴战场。第二个群体是今天所谓的“屌丝”,来自波士顿最贫穷的地区,许多家庭麻烦不断,处在社会的最劣势阶层。

到2016年78年过去了,还有60个人活着,他们大多超过90岁了。78年间有各种各样的测试,研究人员从上万页的信息当中得到了什么?他们是否找到幸福的密码?他们发现,幸福跟财富、名声或者努力工作都没关系。但是,“好的人际关系让我们开心和健康”,“社会联系有益于我们,孤独寂寞则是伤害”。人际关系无关数量,而是关乎“近关系”的质量。好的人际关系不仅保护身体,还保护大脑。

当有一天你实现了财务自由,是不是仍然在追求比隔壁老王家有更多的钱?那时候,你可能会越来越不幸福,因为已经失去了当初的目标。所以我们不是财富的奴隶,也不是财富的主人,而是财富的管家。如爱马仕家族的一位第五代成员所说:“家族企业不是我从父母手里继承来的,而是我从子女手中借来的。”

@ETF玩家 @华泰柏瑞基金 @蛋卷基金 @今日话题@科技100

$上证指数(SH000001)$ $红利ETF(SH510880)$ $科技100ETF(SH515580)$

风险提示:过往业绩不代表其未来表现。基金投资需谨慎,详情请参阅相关法律文件。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品

免责声明:转载内容仅供读者参考,版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害,请立即告知,我们将在第一时间处理。