作者:郭伟松_鑫鑫投资

链接:网页链接

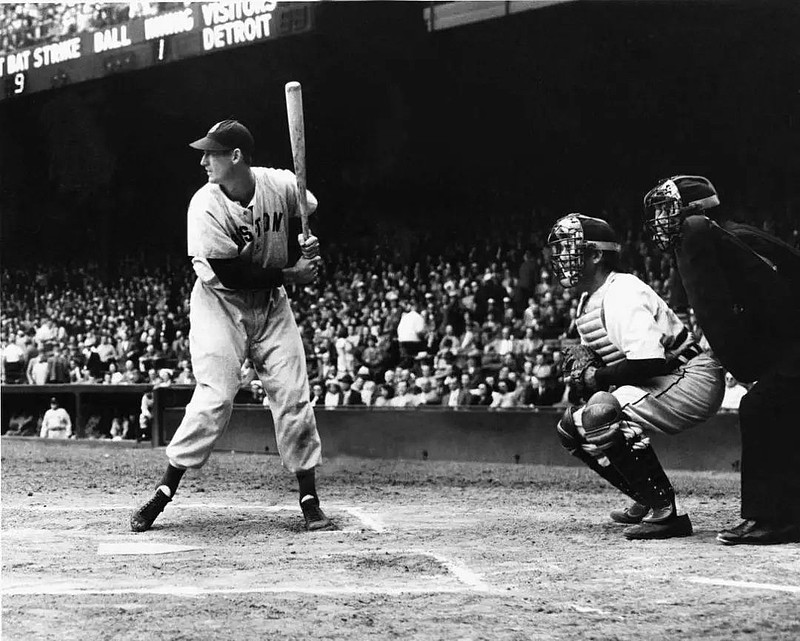

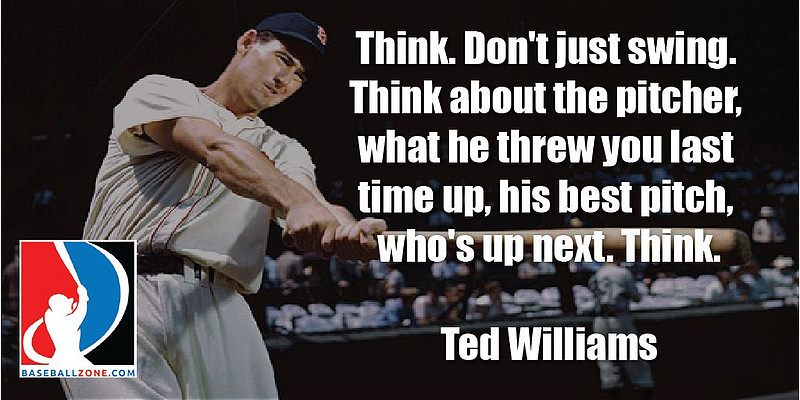

股神巴菲特的办公室里,贴着一张美国棒球手的海报——波士顿红袜队的击球手:泰德·威廉姆斯(Ted Williams),被称为“史上最佳击球手”。他是对巴菲特投资理念影响极大的一个人。

在棒球运动员中,有两类击球手。一类是什么球都打,每次击球都全力以赴,力求全垒打。另一类人只打高概率的球。

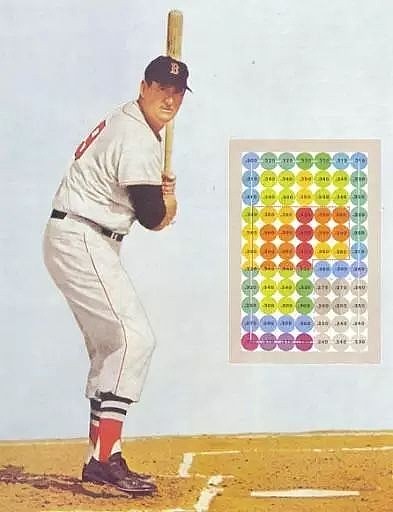

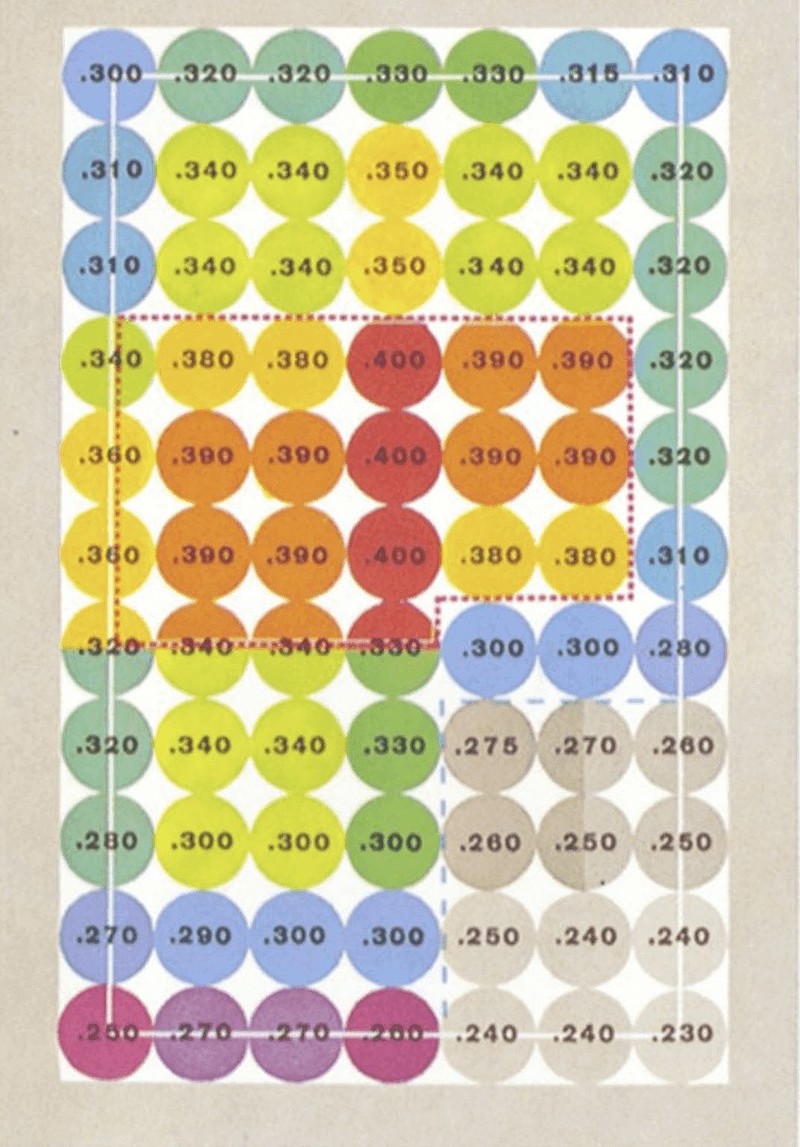

泰德属于第二种。他把击打区划分为77个小区域,每个区域只有一个棒球大小,只有当球进入理想区域时,才挥棒击打,以保持最高的击打率。在比赛当中,对于非核心区的球,即使嗖嗖从身边飞过,泰德也绝不挥棒。他说:“当你知道不打什么球的时候,才是真正打球的开始。”

在纪录片中,巴菲特对着这张照片侃侃而谈,大讲特讲这个打棒球的男人如何启发他的投资哲学,让他受益终身——你不需要每次都挥棒,你只需要等待那个“好打的球”。以下,Enjoy:

巴菲特的办公室墙上挂着一张PS过的照片。

照片中,巴菲特的脑袋被P到了一个棒球运动员的身上,旁边还有一个由五颜六色、标满数字的彩色小球组成的矩阵。

在纪录片中,老爷子对着这张照片侃侃而谈,大讲特讲这个打棒球的男人如何启发他的投资哲学,让他受益终生。

这个棒球运动员,就是Ted Williams。他创造了多项棒球运动的纪录,获得的奖项不胜枚举,被称为「史上最伟大击球手」「打击之神」「地表最强」。

棒球这种运动,中国人民不熟悉。但是,巴菲特作为股神、价值投资之神、全球排名前几的富豪,被国人所了解和崇拜。那么,

为什么巴菲特会把一个棒球运动员作为自己的投资导师?

一个搞体育的,如何教股神做金钱的投资?

体育运动的方法,和投资赚钱的方法,中间到底存在什么神秘关联?

在1997年的《伯克希尔哈撒韦公司董事长致全体股东公开信》中,巴菲特说:

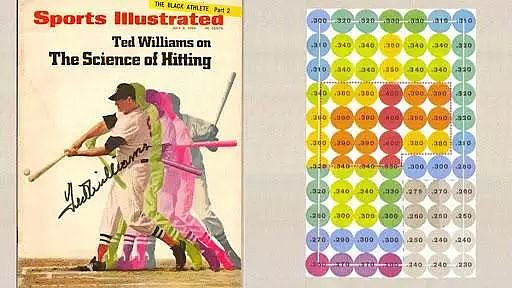

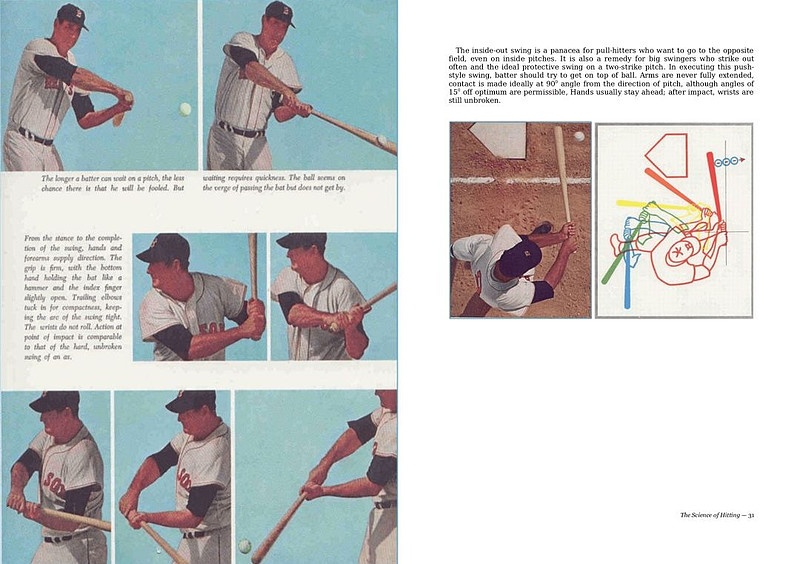

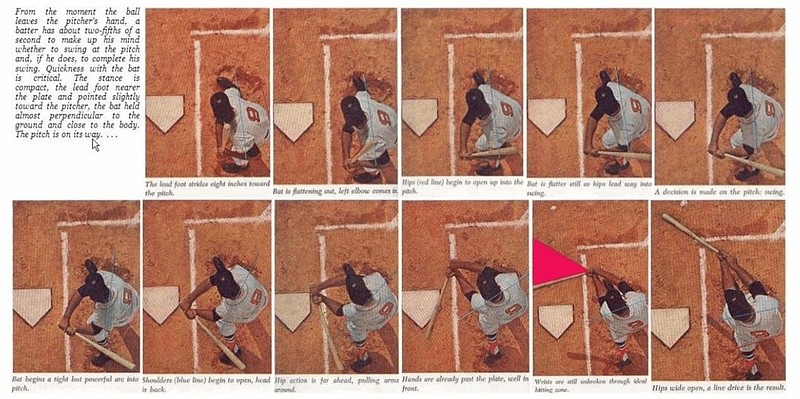

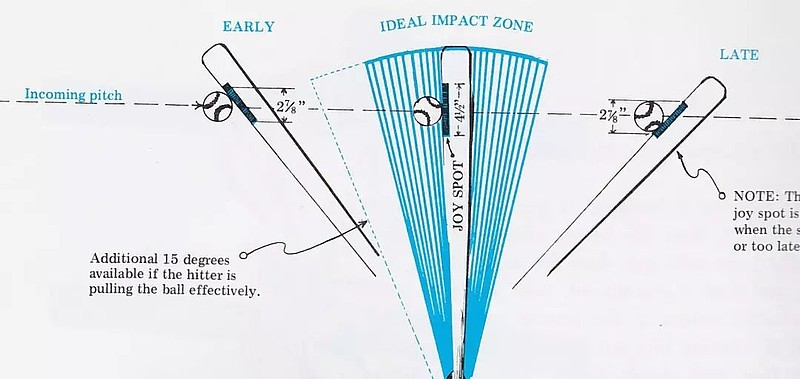

我们(伯克希尔哈撒韦公司)将践行Ted Williams级别的自律。在他的专著《打击的科学》中,Ted细致解释自己的打击之道。

他把自己面前的击球区分成77个格子,每个格子都是一个棒球的大小。只有当棒球飞到最佳的那个格子里,他才会挥棒击球。这时,他的击中率高达40%;

而如果球飞到他(能力范围内)的最差格子,也就是击球区下方角落,他的击中率就会迅速降低到23%。

换句话说,等待好的时机,就能进棒球名人堂;不加区分,看球就打,只会成为一个普通运动员。

为什么他能成为地表最强的棒球击球手?

他的个人成长,背后有什么门道?

如何让棒球新手获得他的成长心法,少掉坑,快成长?

Ted Williams把自己的打击之道,写成了一本书,起名叫《打击的科学》(The Science of Hitting)。

普通棒球运动员,和Ted这种「棒球之神」之间的差距,被他自己总结成了一个三步构成的科学方法论:

1、击球管理,to get a good ball to hit;

2、正确思考,proper thinking;

3、练习练习再练习,to be quicker with the bat。

Rule #1:击球管理

拿一根棒子打一个飞过来的棒球,还需要「管理」?

难道不是看到球飞过来,认真打,争取每一次都发挥出自己的最佳状态不就行了么?

棒球之神Ted不这么认为。用他的观点,

当你知道不打什么球的时候,才是真正打球的开始。

这个原理,和我之前读书的感受类似,「当你知道不读什么书的时候,才是真正读书的开始」。

是的,基于科学管理的克制和自律(discipline),是第一条规则的精髓。

Ted的击球管理,是这样的:

1、分区识球。

Ted把击球区划分为77个格子,每个格子都是一个棒球的大小;

2、用数据说话,认识自己。

77个格子被分成了几块不同的区域,用数据精确量化自己的技术能力。中心的红色区域,是他击球的「happy zone」,击打率高达40%(史上最强,目前无人超越),而右下角的灰色区域,击打率快速下滑,只有23%。

这是一个用数据说话、认清自己能力边界(area of competency)的方法。

3、严格自律(discipline, discipline, discipline)。

只打最佳击球区的好球。只有球进入好球区,他才会挥棒出击。

Rule #2:正确思考

思考的重要性,是个人就知道。从一年级进入课堂开始,老师就谆谆教导,不厌其烦:

要认真思考,要努力思考啊~

但是,棒球之神Ted不这么认为,他认为思考、尤其是正确的思考方法,是有效行动的前提和基础。正确方法是如此关键,以至于:

如果思考的方法不对,越努力越糟糕 (if you don’t think so well, don’t think so much)

而正确思考的背后,则是这样的原理:

运动也是一门科学。虽然不是像数学、物理那样可以完全量化、准确预测、试验重现的精密科学(exact science)。

运动员的个人精进之路,也应存在一套科学的方法论。让运动员的努力更有成效,努力可积累,积累可迭代。

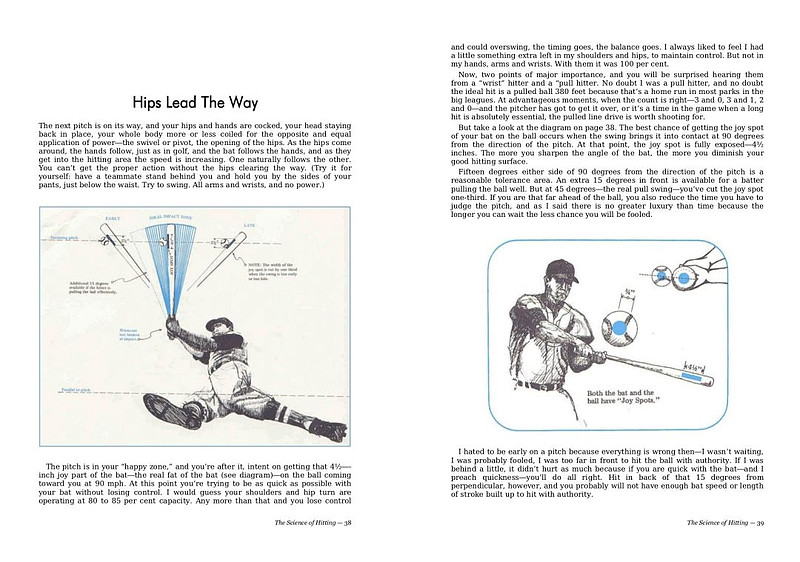

所以,在高度自律的选球之后,Ted在击球时也有他自己的一套原则:

1、把「观察对手」提高到战略地位。

第1球绝对只观察不挥棒,他需要通过细致和敏锐的观察,理解投手当天的思路和状态,更好的调整自己的击球策略;

2、正确思考、系统思考。

在高强度练习的基础上,提炼总结出一套适合自己的击球技术方法论。

出版于1970年的《science of hitting》,之所以成为「棒球运动员的圣经」,有野心的棒球英豪们人手一册细细研读,就是因为Ted用个人的实践和思考,在这种很难科学化、很难体系化的领域,提炼了一套相对科学的、可复制可落地的、人人能练习的系统方法论。

不论是站位、击球角度、时机管理、击球点、心态调整、应对失误、压力管理、平时练习,Ted都逐个论述,总结出了自己的一套方法论。真是实实在在的「元问题解决者」啊!

上面是我从书中摘取的一些截图。虽然我看不懂,但是真的觉得不明觉厉。如果是棒球小将们看到这本小册子,应该会像武侠小说里面闯荡江湖的少年,忽然在山洞里翻到《九阳神功》秘籍的感觉吧。

Rule #3:练习练习再练习

第3条原则,看起来是老生常谈,很多人听了会qie一下,

到最后,果然还是告诉我们要努力!

是的,果然还是要努力!!!

但是,强调努力,并不是证明「方法还不够好」。反而,在基本正确的科学方法基础上,毫无保留地全力以赴,在过程中不断迭代方法,越战越勇,倒是所有杰出人物的不二法门。

小能熊的杨托夫斯基也说过,所谓聪明,不过是一种正确的方法,加上超出常人的努力而已。对于一小部分人,他们足够聪明,或早或晚地认识到,

Diligence is not a virtue, it’s a F****** strategy!!!

真·聪明的人,都会足够聪明到选择去勤奋。打造了棒球秘籍的Ted,这个有史以来、地表最强的棒球击球手,他每天6点起床练习接球,一周练习300次。用他自己的话来说:

再有名的击球手,也没有人练习挥棒的次数,多过Ted Williams。

他也确实足够勤奋,真正练习到手上磨出水泡,水泡磨破后血流如注,然后就是手上的茧子越来越厚,功力日渐增进。除非真正在讨论世界冠军级别的成就,我们不用考虑个人智商和天赋。而个人努力和科学方法的关系,基本总结一下:

真正的学霸,就是科学的方法,加上超出常人的努力;

普通人,方法也好,努力程度也好,都是「一般」。你懂的,就是「一~~般~~」;

可怜的学渣,方法不对,怎么努力,都于事无补。

高手的成长之路,莫不如此:

上下求索之后得到一套成长方法,但是后面还是要靠自己的艰苦训练。

电影《爆裂鼓手》(whiplash)里,Andrew Nieman是年轻有抱负的音乐学院学生。他的目标是成为史上最强Jazz鼓手,像他的偶像Charlie Parker一样,

I want to be one of THE GREATS !

但是,单单得到顶级老师的指导是远远不够的,一个人得有足够强大的进取心,才舍得把自己练习到这个程度。「I want to be one of the Greats」,「我愿意为此付出远远超过常人的努力,付出200%的汗水泪水」,单单这一点,就把真正的不妥协的进取者,和大量的「口头学习者」区分开了。