315过去了,但反思不能结束。

全文4360字,读完约需要3分钟。

互联网走到2021年,人们对于个人信息安全的重视与保护已达到了一个新的高度。

然而令人遗憾的是,从今年央视315晚会曝光的内容来看,与每个人就业紧密相关的在线招聘领域,成为公众隐私泄露的一个重要源头。

在被“点名”的企业当中,智联招聘、前程无忧、猎聘网等行业头部赫然在列,这些平台不仅存在未经求职者授权向企业销售求职者简历的行为,同时依附在招聘平台上的灰色产业链也被连同剖出。当晚,上述几家企业的APP被小米、VIVO等应用商店下架。

事情并没有因“道歉”而完结。3月17日,北京市人社局就求职者简历被售卖问题约谈智联招聘和猎聘网,同时暂停了两家企业为新企业用户提供的线上购买简历服务,并对两家企业开展立案调查。

一边是“打工人”的严防死守,另一边是招聘网站的屡改屡犯。事实上,与招聘平台相关信息泄露已不是一次两次之事,甚至有招聘企业员工因监守自盗被判刑。为何这类问题始终无法根治,且有愈演愈烈之势?

上述企业被曝光后,立即上线了“虚拟号码”功能。在启用虚拟号码后,企业主动联系求职者时将通过虚拟中间号码的方式沟通,HR在简历下载时也无法获悉求职者的真实号码。

“虚拟号码”功能能否从源头上解决个人简历信息泄露的问题?为何1天就能上线的个人隐私保护功能,招聘网站10多年都没有行动?

这一切问题的答案,就藏在前程无忧的财报里。

01

传统招聘盈利之殇:用户增长放缓,营收增长乏力

20多年前,当人们的生活中开始出现“互联网”一词时,国内就陆续涌现出一批在线招聘平台,试图通过网络手段来解决求职者的就业问题和企业的招聘问题。诸如最早的中华英才网、前程无忧,以及后来的智联招聘、猎聘等等,几乎都是在这一模式上创立起来的。

这些网站通过建立一个庞大的简历库,再向企业售卖简历库下载权限获取营收。企业下载简历之后,根据具体情况推进下一步招聘工作。

尽管冠以互联网的光环,在线招聘行业被赋予了来自各方市场的期待,然而多年下来,几家在线招聘行业的“前浪”目前处境均不乐观。2017年9月,智联招聘宣布私有化退市;到了2020年9月底,前程无忧发布公告称,公司已聘请财务和法律顾问,帮助评估公司之前收到的私有化要约。

最新财报显示,前程无忧2020年Q4的营收为11.631亿元,较去年同期基本持平,微涨2.4%;全年总营收达到36.890亿元,同比下降7.8%;全年盈利能力表现较好,录得10.71亿元,较上一年同期的5.26亿元大幅增长了103.6%。

与此同时,公司近12个月的毛利率达到了66.52%;净利率也达到了27.3%,相比2019年的13.3%有了明显提升;其ROE也从2019年的5.7%提升到了8.6%。

尽管从净利润、净利率和毛利率显示前程无忧整体经营情况在回暖,然而事实上,这仍难掩另外两个事实——其一,是公司营收增长率从2018年超过30%,到如今跌落到-7.8%;营业利润率也从2017年的接近50%,到如今跌至-24.6%。其二,是公司雇主客户数量已由上一年42万名减少至36万名。

从上述两组财务数据不难看出,在TO B 服务整体拥抱中小企业广大市场,服务企业数量增加的背景下,前程无忧的企业客户反而正在收缩。另有消息传出,2020年,前程无忧关闭了11个城市办事处的消息。

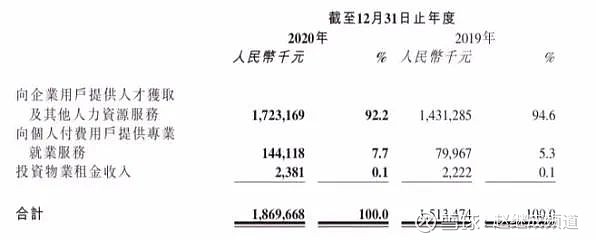

财报显示,2020年Q4,公司营收为6.08亿元,同比增加47.6%;毛利达到4.55亿元,较去年同期增长55.2%;本季增长提升了公司全年经营表现,全年总营收为18.7亿元,同比增长23.5%;毛利润14.57亿元,同比增长24.8%;公司非通用会计准则经营溢利2.49亿元,同比增长34%。

从收入结构来看,猎聘的收入实际来自于三个方面:向企业客户提供人才获取服务、向个人客户提供增值服务,以及猎头佣金分成。其中,向企业客户提供人才获取服务的业务收入为主要收入来源,占比达到92.2%,这部分的业务形式,本质上仍然可以归类为“简历服务”收入。

事实上,猎聘已经意识到自身盈利结构过于单一的问题,因此在几年前便开始向人岗匹配环节进行渗透,希望通过综合求职者各项数据后与岗位信息比对,将匹配结果以打分的形式呈现,辅助HR决策。

想法是理想的,然而推行起来却并非易事。整体来看,猎聘的数据优势集中在中高端求职者客群的价值层面,但对于招聘过程中可能会涉及的沟通、面试等数据,平台似乎尚未有很好的获取渠道。同时,猎聘一直希望实现猎头服务的标准化,目前也没有什么特别的进展。

不难看出,传统在线招聘平台疲态尽显。即使到了招聘季,上述几家招聘平台仍未在资本市场中产生明显好转,从市值来看:前程无忧市值仅为42.6亿美元,较历史最高市值缩水超过四成;猎聘目前换手率不足万分之5,流动性低于一般互联网企业;智联招聘最新的估值在17亿美元上下。

加之几家平台此次因简历被泄露一事被315点名,这种难以挽转的经营颓势,恐因“信任危机”而进一步加剧。

02

天花板之痛:模式难解就业问题,简历销售“饮鸩止渴”

事实上,关于招聘企业“倒卖”求职者信息这件事,一直以来都是行业的“顽疾”。从2017年被曝光的智联招聘内部员工转卖简历;到后来发生的58同城被爬虫软件攻破泄露海量简历;再到2020年下半年前程无忧被曝出包含10万求职者简历的压缩包在市场中流通;以及此次央视315内容......

招聘平台通过倒卖简历到底能有多大获利?我们来算一笔账。

按照央视记者暗访了解到的价格,假如一份简历标价7块钱,平台将1.8亿名求职者的简历售卖一次,就可获得12亿元。根据网友的吐槽“上传一次简历,就一直接到电话”来判断,这些简历大概率被反复售卖。如果将这些简历分别卖给10家不同的用人单位,粗算下来,仅这一项就可帮助平台实现120亿元的收入。

或许从某种角度上,平台售卖简历,给求职者、用人单位提供了更多机会,然而事实却是,求职者收到的邀约电话大多价值不大,用人单位付出高昂的财务成本、时间成本,但仍无法快速招到合适的人才。

简言之,与其说是在卖简历,不如说是在卖盲盒。但买家是极度理性的企业客户。

导致这种结果的原因并不难理解。在传统招聘平台上,企业只需支付一定金额就可以看到求职者完整的个人信息。由于对个人用户免费,平台的营收主要靠付费企业作为支撑,这直接导致了招聘平台对个人用户隐私权利的漠视。

然而对于企业来说,他们的付费意愿是建立在“找到”合适人才的基础之上,而绝非只是购买几份简历。

即使如智联招聘这样已有27年积累的平台拥有着1.8亿个人用户,然而在这1.8亿份简历里,或存在27年前的简历,15年前的简历。即便是两三年前的简历,也可能是此刻并不打算找工作的人。把这些简历打包卖出去,企业想要在巨量简历中遇到合适的候选人,无异于“海里捞针”。

对于在线招聘平台来说,眼下,核心竞争优势已不再是拥有多少个人用户,而是体现在:一方面,拥有多少真实的、活跃的求职和招聘需求;另一方面,平台具备多强的技术、经验等能力,可以更精准、更高效的将两边进行匹配。

Jobvite去年底发布的《2020 Recruiter Nation Survey》也指出了这些变化。例如在线招聘的发力点已发生了变化,信息质量远比信息数量重要得多;面对面面试虽然仍是主流面试方式之一,但不少招聘官开始慢慢接受远程虚拟面试;招聘官也愿意通过一些线上通讯,与候选人进行深度沟通......诸如此类。

诚然,在线招聘平台做的是服务双边市场的“生意”,招聘平台将自身定位为“信息货架”的日子已一去不复返,取而代之的,是要承担起两端连接者、匹配者、撮合者的价值,其中涉及人的技能、预期、时间窗口、未来预期等诸多实质性层面。

传统招聘平台那种售卖非实时更新简历的做法,显然已经落伍。这种最直接的获利方式虽然可以让这些平台短期内“活下去”,然而代价着实也不低,就是不断堆积的销售成本。因此也就出现了营收增长、但利润摊薄的现象。甚至,过高的销售压力还催生了销售自掏腰包完成业绩,以及通过售卖简历给黑市赚钱的案例。

从长期来看,随着监管对公民个人信息保护力度的加强,上述这种模式已不可持续。

根据《电信和互联网用户个人信息保护规定》第四条的规定,求职者在网络平台上传的“个人简历”应当属于公民个人信息。按照《电信和互联网用户个人信息保护规定》第四十一条第一款、四十二条、《网络安全法》第九、十条之规定,未经用户本人同意,平台不得将收集的用户个人简历提供给第三方使用,否则,平台将构成违法。

同时,对第三方使用简历的行为及后果承担连带责任。若网络平台欲将用户个人简历合法地转让给第三方使用,则必须满足以下条件:

1、向用户履行明示告知向第三方转让简历的目的、第三方的身份以及转让后可能产生的后果。

2、确保用户是在完全理解上述告知的情况下选择了“授权同意”。

3、在完成上述“明示同意”的同时,按照《GB/T 35273—2020 个人信息安全规范》第 9.2 个人信息共享、转让的要求,对“简历转让第三方”的行为采取相应的保护措施。

不难预见的是,招聘网站要为企业合法提供求职者简历,就必须每次都获得求职者的授权。当前主打的批量简历下载的商业模式势必会成为历史。

03

315之启示:反思商业模式比道歉更重要

事实上,招聘领域是最早互联网化的行业之一,也是互联网创业中最早实现盈利的行业之一。

传统模式下,在线招聘平台确实从中获得了显性的B端收入,但这并不意味着平台可以在销售的过程中,以损伤C端求职者的权益为获利代价。长此以往,平台的损失将会更多,且更为致命。

最直接的体现,就是C端个人用户的信任危机。近年来一再曝光的在线招聘灰色产业链已让行业整体的公信力有所下降,C端对传统招聘平台信任度的下降,不仅会降低对平台的净推荐值,同时C端用户的流失也会减弱平台对B端企业吸引力,进而诱发系统性崩塌。

正因如此,央视315对个人隐私保护的强调,从短期来看对这些招聘平台形成利空,然而长期来看,则是对行业一次溯本清源的利好举措。

媒体与监管的力量,推动招聘网站去迭代落后的商业模式,只有拿出“与时间成为朋友”的态度、以技术赋能服务效率的决心,才能更好地服务两端客户,并蹚出一条新的出路。

商业摸着技术过河。新兴招聘平台从诞生到崛起的事实不断验证着一个事情,那就是商业底层逻辑的转变。毕竟,无论是求职者,还是企业端,亦或是猎头方,“以结果为导向”的诉求已愈发明确。

纵观全球行业格局,美国总人口3亿,Linkedin领英售价1700亿人民币,人口1.265亿的日本也诞生了市值5400亿人民币的Recruit集团。

在中国,有接近9亿劳动力年龄人口,企业数量超过4000万家,招聘市场规模完全超越了美国、日本。面对广袤的市场空间,如果前程无忧、智联招聘、猎聘们能下定决心走出一条血路,那么依然有机会重新获得用户与资本市场的青睐。

视频号推荐

与我们交流

加微信号:zhaojicheng110

稿件同时发布于:

ZAKER号、新浪看点号、雪球专栏、大鱼号、趣头条号、